今年,德国视觉艺术家、电影制片人黑特·史德耶尔作为驻地艺术家,创作了名为“Drill”的影像装置。

纽约公园大道军械库拥有近120年的历史,这个占据了一整个街区的庞然大物曾被用作枪械库和军事演练场,如今则被改造为艺术空间。每一年,军械库艺术基金会邀请一位艺术家前来驻地创作,在其最核心的韦德汤普森演习场,艺术家们用当代的媒介语言揭开这座富丽堂皇的建筑背后的故事。

今年,德国视觉艺术家、电影制片人黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)作为驻地艺术家,创作了名为“Drill”的影像装置。在她的三屏影像中,建筑的历史与当代美国的现实交织在同一个空间,以一种“残忍”的方式呈现在观众眼前。

公园大道军械库建筑外部,photo by James Ewing

公园大道军械库建筑外部,photo by James Ewing

如果说所有历史建筑,无论如何被翻修,只要没有被连根拔起,都会保有原先的灵魂,那么纽约的公园大道军械库应该是一个再好不过的例子。这座外观如堡垒一般厚重严实的红砖建筑,是美国南北战争后由纽约第七民兵军团向纽约的精英阶层筹资而建的。自1880年从上东区的芸芸官邸之中横空出世,在那之后的很多年里,这个占据了一整个街区的庞然大物除了被作为枪械库和军事演练场使用,也一直是军团的政治中心和上层人物的社交场所。在那个纽约逐渐成为世界的中心,以各种华丽的辞藻被记入历史,又在文学、电影等媒介中不断被演绎成令每一个人听闻其名都会心生向往的黄金时代里,鲜有人会记得,正是那些觥筹交错之间进行的肮脏交易,一步一步导致了如今新自由主义格局下,由纽约生发、波及全球的的贫富差距、暴力与不公。

移形换影似乎一直是权力和资本的天性,到了二十世纪中后期,这座军械库终究成为了金蝉不断壮大后脱去的壳,被弃置遗忘。终于在2006年,年久失修的堡垒内部被赫尔佐格和德梅陇(Herzog & de Meuron)建筑事务所改造成一个艺术空间。2007年起,军械库艺术基金会每年都会邀请一位艺术家前来驻地创作,并委任他们依据军械库和周围社区的历史,为其最核心的韦德汤普森演习场(Wade Thompson Drill Hall)量身定制大型装置艺术,使这一新的艺术坐标能够与周围的大都会艺术博物馆、现代艺术博物馆和古根海姆美术馆分庭抗礼。于是,那个曾寄生于富丽堂皇的室内雕饰之中的诡诈多面的灵,终于能够再次年复一年地讲述一些让人发慎的故事。

两年前一个以监控和隐私为主题的浸入式互动装置“糖果屋(Hansel & Gretal)”曾被中文媒体报导,也许已经让不少国内的观众了解到了这个历史建筑和这个驻地项目的艺术使命:批判,不止针对当今时政、当权者,甚至要波及到那些因被历史埋葬,指向性已不那么明确的罪孽。但若要比起“掘坟”和“招魂”的能耐,没有人能比得上今年的驻地艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)了。此次以演习场(Drill Hall)命名的主要作品“Drill”,除了有“演练”的意思,还可以用来指代“钻头”。这一标题多少有点一语双关的倾向。

黑特·史德耶尔,“美术馆是不是展场”,2013,军械库展览现场Photos byJAMES EWING

在德国工作生活的黑特,如今能在当代艺术世界享有巨大的话语权,完全靠她扎实的哲学功底和调查搜证的能力。在2013年伊斯坦布尔双年展中,黑特通过一个题为“美术馆是不是战场?(Is the Museum a Battlefield?)”的艺术讲座一炮而红。(此次黑特在军械库的大型个人回顾展中,“美术馆是不是战场?”的影像记录恰好被安排在位于主展场的新作“演习Drill”之后的出现的第一件展品。)多年前,黑特的一位挚友在枪击案中不幸生亡。在调查从友人体内取出的子弹的出处的过程中,黑特不知不觉将自己卷入了一系列更复杂的真相:原来这位军火生产商正是伊斯坦布尔双年展的主要赞助人。由此黑特揭示了中东连绵不绝的战火和不断新兴的美术馆、艺术学院之间的利益网,迫使当代艺术直面与其自身不可分割的暴力与罪孽。自此 “历史是揭露那些地表之下的事物时所要依赖的一门艺术(History is the art of highlighting whatever is hiding in plain sight)成了黑特的艺术宣言。作为影片“Drill”的开场词,这句话也是她此次鉴定这座历史残留物和美国当代社会症结之间的隐性关系的纲领。

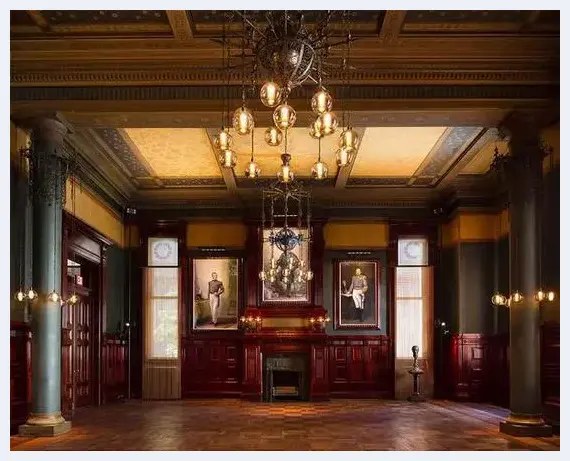

公园大道军械库会客室室内环境,Photos by James Ewing

公园大道军械库会客室室内环境,Photos by James Ewing

从壁垒般粗犷、森严的建筑外部切入到室内的那一刻,我险些被扑面而来的十九世纪古典装潢所迷惑,甚至忘了前来此地的初始目的。然而很快地,主展厅Drill Hall音响造成的震动,透过地板传导到我的脚下,让我注意到两扇大门之后的巨型放映厅:三个荧幕发出的光线并没能顺利抵达空间的每一个边缘,因而让人在被黑暗吞噬前,无法事先预判这一空间的实际体量。整一个放映现场所制造出的摄魂的效果,在与你的感官的边缘稍稍擦撞之后,便能让你不由自主地向里越走越深。当眼睛逐渐适应了黑暗,抬头会看见星星点点的光。渐渐地,你便会意识到,那冰冷的光绝不是来自于漏过屋顶缝隙的太阳,而是一排排形成拱顶的金属架反射着荧幕发出的光线。

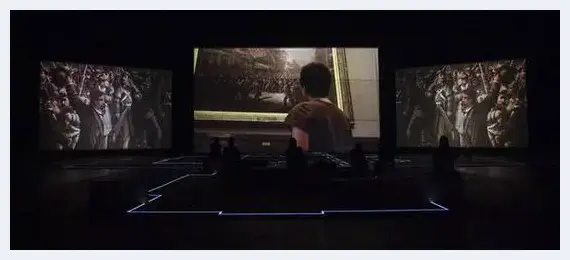

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

脚下的木地板的质感,让人自然而然将这个体量的空间和室内体育场联想在一起;而屋顶的弓形钢结构,却让人几乎可以确定这是一个工厂的结构。当还没有回过神来的我,正在好奇整个空间真实的样貌,影片忽然透过一阵撼动人心的急促的鼓点,把我拉进了荧幕里的世界:一个仪仗队正在演练场彩排。而那个空间在荧幕里呈现的样貌,瞬间和我对于周遭环境而生发出的知觉一一对应上了,立刻修补了我臆想出来的空间还未渲染完的部分。影片就是在这个地方拍摄的!随后的几个镜头立刻证实了我的猜测:进门时看到的楼梯、水晶吊灯、还有那幅有关阅兵仪仗队的油画。

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

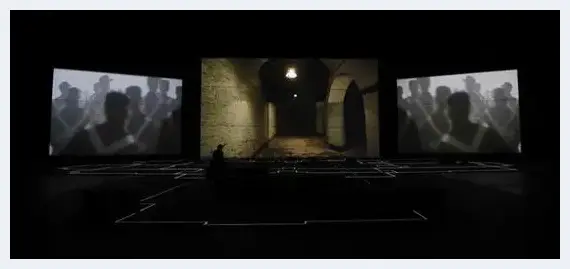

我对这座空间结构介于古堡和军械库之间的建筑全貌的好奇,似乎是艺术家预想到的。影片的开头,即是由两个打扮得如同勘探队队员的人,打着手电筒,在一个墙面布满弹孔的隧道里前行。透过其中一个主人公叙述,我了解到,这是隐藏在这个建筑之下的,当年的射击演练场。

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

枪支、弹药,是串联起整部影片的线索。影片中的几位遭遇近年来的美国大型枪击案的受害者们穿行在这富丽堂皇的建筑内部,向观众讲述着昔日里纽约上流社会的白日梦和那些关于军火交易的肮脏历史,以及这栋建筑如何与当今一连串社会悲剧脱离不了关系。悬疑电影般的低调光,贯穿所有场景,一定程度上迫使观众屏息凝神着等待情节的展开。此外,黑特以高超的剪辑技巧把控着影片的节奏,时不时插入仪仗队的表演。鼓声的频率模拟着连续不断的枪声,其依据的乐谱则是作曲家Antonio Medina 和Thomas C。 Duffy对美国大型枪杀案数据库中的记录的转译(声音化Sonification)。影片后半部分加入了一些社会活动家在白宫前发起演讲、联名上书反对枪支的外景, 并在最后将这一素材与挂在军械库门厅里历史绘画置换,被收纳到油画框中。从字面意义上理解,这种处理手法仿佛是对这一社会运动必将被载入史册的希冀。然而黑特却又似乎在拍摄和剪辑之中渗入某种繁复的指法,鬼使神差地偷渡了我们的感觉,制造出了一种不可名状的阴郁和恐怖。

黑特·史德耶尔,“Drill”, 2019, 三屏影响装置, 21分钟,公园大道军械库展览现场 Photos by JAMES EWING

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

三屏影像装置“Drill”,展览现场

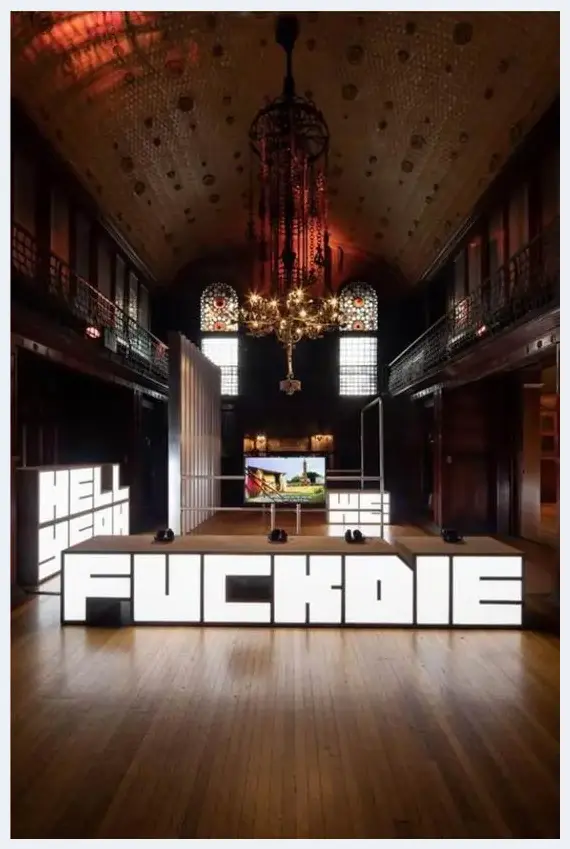

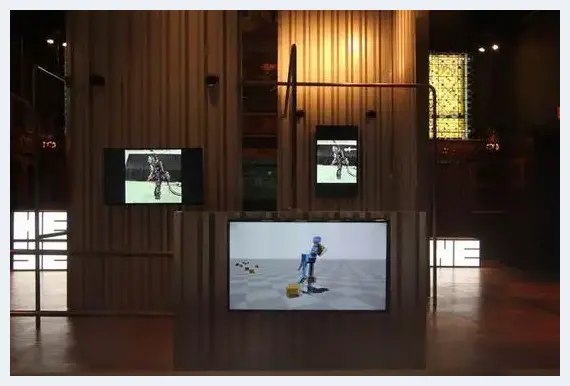

被黑特对于多重文本在同一作品中稳健的调度,以及她移花接木般打通多个看似不相干的议题之间内在逻辑的能力震慑之余,走出放映厅的我,感到一些不适。这种不适感也伴随着我观看接下来的几件已经在往年双年展中引起热议的作品,包括探讨为战争进行训练的机器人与被摧毁的人类文明之间的复杂关系的“Hell Yeah We Fuck Die”(2016), 以及另一件隐射藏家们匿名地利用自由港(免税艺术港)进行投机套利的“Freeplot”(2019)。这种不适感存在于不受智力和道德管控的内在区域,更像是直觉性地对于她高超技艺背后所隐藏着的动机存疑。在文章最后的部分,我会继续对这一观感做一些阐释。

装置“Hell Yeah We Fuck Die ”展览现场 Photos by JAMES EWING

装置“Hell Yeah We Fuck Die ”展览现场 Photos by JAMES EWING

装置“Hell Yeah We Fuck Die ”展览现场

装置“Hell Yeah We Fuck Die ”展览现场

装置“Freeplots”展览现场

装置“Freeplots”展览现场

总得来说,我认为黑特是那种令评论家又爱又恨的艺术家。评论所需要的冷峻和犀利,以及对于一些当代艺术、政治的核心词汇的熟练运用,在黑特的作品中都已然存在。任何企图以空泛的艺术、政治、哲学理论概述或阐释黑特思想内核的文字也都是无效的。对于那些需要学者、评论家长时间做研究去考证的自由港运作、军火交易与艺术市场之间的关系,在被他们转译成言之凿凿的学术文章前,已经率先一步被黑特翻译成了图像和声音,并电光火石般蹿入到每一个观众脑中储存真理的区块。任何评论家自以为独到的见解,丝毫都不能盖过黑特留在观者们神经系统里的印记。

顺着黑特提供的证据和指引,在对当代社会的诸多问题进行了一番脑力激荡的思辨之后,我竟有一丝心存侥幸的感觉。我推测,这是因为自己所受的教育提供了一定知识框架去理解一些黑特隐藏在作品中的政治讽刺,也因而使我为窥得某些政治阴谋(而不至于始终被蒙在鼓里)而沾沾自喜。然而,当我从一个所谓的文化精英的视角切换回到一个公众的视角,却不由地觉得黑特的创作思路相当残忍。

记得我曾在一节艺术史的课上问过教授一个问题:如果说格林伯格自四十年代起开创的艺术批评理论,其核心都是在批判资本主义,那么究竟是为何,与他同期的那些受他影响、被他造就的艺术家们,却在当时是最受美国藏家们欢迎的。当年的美国顶级藏家与当今一些纯粹投机的新兴藏家不同的是,他们在与资本命脉相连的同时,也是和艺术创作、评论、艺术史书写走得最近的一群人。他们在当年,究竟如何欣赏格林伯格以及受其影响的艺术家们潜藏在作品中对资本家的批评。教授当时没有正面回答我的问题,似乎是想让我自己再回去玩味一下这其中的矛盾性。也许,长期浸没在处于道德高点的艺术学院的我,当年的观念里有太多非黑即白的东西。然而如今回头来重新思考这一问题,似乎有了新的感悟:这一种道德上的批判是不是一定程度上可以转化为智力层面的迎合?毕竟,没有任何人是绝对的资本家又或是绝对的文化精英。

黑特在《免税艺术:星球大战时期的艺术》(Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War)里论述关于当权者隐藏在互联网中的阴谋时写道:做残忍的事情才最需要懂得美学。黑特从哲学家的角度去思考所带出的写作已经提示了我们,她深谙这一场由技术革命引发的战争最后的输赢。然而,当黑特把自己切换成为艺术家的时候,每次却都落脚在一份撼动人心的政治演讲,让人总有一种错觉:似乎是对战术烂熟于胸、进退有度的她,若是选择代表艺术向一切强权宣战,还有替正义良善扳回一局的可能。

至于艺术家本人如何在这一资本与权力的游戏中安身,对于我目前所处的社会阶级来说,仍然是一道超纲的命题。然而,我很怀疑,当黑特终于能够触及到社会最顶层的学术资源、人际网,那些透过特权获取来的信息在她身体知觉里的堆积,是否会逐渐改变她创作的初衷。如果艺术是唯一一个因其美学所要求的复杂性和戏剧性而可供罪恶滋长的地方,那么当黑特最终将它们编织成一个摄人魂魄的、超出常人所能抵抗的美的霸权的时候,她是不是也可以把道德层面的矛盾感消解掉,像资本家们利用生存法则为自己正名一样,利用艺术家这一职业的特权去向宣讲一些对于极少部分人来说无比美,对于大多数人来说却无比残忍的故事。

(展览将持续至7月21日。)

![笔墨不是中国画的唯一标准——韦宾访谈录[图文] 笔墨不是中国画的唯一标准——韦宾访谈录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbdmzygo3nb.webp)

![投资热点·杨渝光[图文] 投资热点·杨渝光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o2lb5suvqui.webp)

![王献唐藏品毛公鼎全形拓等将首次面世[图文] 王献唐藏品毛公鼎全形拓等将首次面世[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12ryw01ar22.webp)

![特别推荐艺术先锋人物:伟大的书圣、印圣行斌[图文] 特别推荐艺术先锋人物:伟大的书圣、印圣行斌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1roksapb3cq.webp)

![从作品《血衣》里观中国革命现实主义的三大特征[图文] 从作品《血衣》里观中国革命现实主义的三大特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uazkwyjek43.webp)

![策展没你想的那么简单[图文] 策展没你想的那么简单[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lsjzsuonppp.webp)

![书画名家吴彦成花鸟画艺术赏析[图文] 书画名家吴彦成花鸟画艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bapowpckfyo.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家邓华油画欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家邓华油画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k5oad1453l0.webp)

![丰子恺的童心[图文] 丰子恺的童心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mtnet4peryn.webp)

![20世纪美国博物馆的中国艺术收藏与研究者[图文] 20世纪美国博物馆的中国艺术收藏与研究者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/byttnewebjw.webp)

![江苏离艺术品投资高地还有多远[图文] 江苏离艺术品投资高地还有多远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mv3oc20mn3t.webp)

![德艺双馨——著名山水画家胡世华作品欣赏[图文] 德艺双馨——著名山水画家胡世华作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3aycs4p4tj1.webp)

![如何让文物深入生活 拉近与观众的距离[图文] 如何让文物深入生活 拉近与观众的距离[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/st2p4zrifon.webp)

![当代艺术市场七年变局与重构[图文] 当代艺术市场七年变局与重构[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vkqsup0spwb.webp)

![国家博物馆的IP之路[图文] 国家博物馆的IP之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ebja2p4c5s2.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)