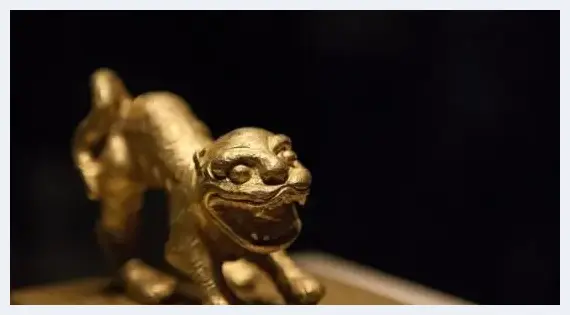

“永昌大元帅印”,摄于“江口沉银——四川彭山江口古战场遗址考古成果展”(图/范立)

[写在前面]

2013年,江口沉银遗址发生重大的盗挖案件,部分文物流失;2016年该案破获后追缴回一件“永昌大元帅印”。金印的发现引起了社会的广泛关注。一些学者和历史爱好者在网络上也发表了看法,有学者指出该金印主人为张献忠,另外有学者认为金印属于李自成,亦有观点认为属于张献忠帐下孙可望、李定国等人。笔者对该印章质地、形制、文字等进行分析,并结合此前的考古发现和文献记载,对金印主人、来源及相关历史背景进行考证。

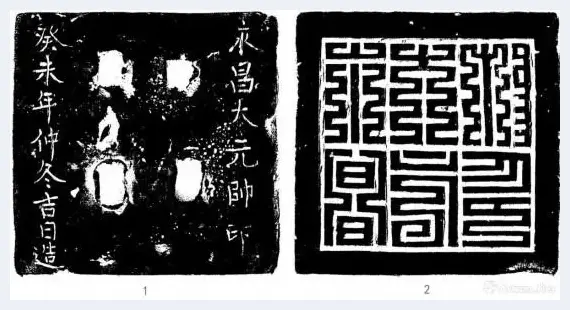

“永昌大元帅印”的虎钮和印章在盗掘中分两次被发现,钮与印章背面四个足印正好印合,可证为同一件器物。金印用黄金制成,边长10.3、印台厚1.6、通高8.6厘米,重3.195千克。印面用九叠篆文书“永昌大元帅印”六个字,印的背面左右分别刻“永昌大元帅印”和“癸未年仲冬吉日造”。印钮为一立虎的形象,虎口大张,虎身前倾,虎尾向上卷曲,虎身阴刻线纹表现虎的鬃毛和斑纹。

“永昌大元帅印”(文物资料图)

“永昌大元帅印”(文物资料图)

图一 “永昌大元帅印”印背拓本(1)和印面钤本(2)

图一 “永昌大元帅印”印背拓本(1)和印面钤本(2)

金印的时代

江口沉银遗址目前已被确认为大顺三年(1646年)杨展与张献忠江口大战的战场遗址,文献中对这一历史事件多有记载,2017年以来的考古发掘也基本证明了遗址的性质。江口沉银遗址发现的大量财物主要为张献忠历年征战中所获,特别是大西军于崇祯十六年(1643年)以后,陆续攻占湖北、湖南、江西以及广东、广西的北部,并于崇祯十七年入川在成都建立大西政权,大量的财物当为张献忠在这个时间获得。而金印作为遗址中发现的最高等级的文物之一,无疑与这一历史事件相关。

此前的考证中各方认为印章主人可能是与江口沉银发生同时代的张献忠、李自成、李定国、孙可望等人,但鉴于该遗址出水文物来源广泛,大量文物的时代为明代中晚期;[1]另不排除部分文物时代更早,一直保存至明末。故有必要把金印放到大顺二年之前更长的时段去认识,以确定其时代。“永昌大元帅印”从其形制及文字看,应当说有比较明确的时代特征。

首先,该金印为虎钮,将虎钮普遍用于印章的是明代及南明的将军印。《明史·舆服志》“武臣受重寄者,征西、镇朔、平蛮诸将军,银印,虎钮,方三寸三分,厚九分,柳叶篆文”。[2]如崇祯十六年铸的“荡寇将军印”即为伏虎钮,银质,方形,边长10.4厘米,与金印基本一致,印的字体为柳叶篆;[3]其后南明也继承了明代的形制,多枚将军印均为虎钮。广西玉林发现的永历六年“平东将军印”,铜质,印身为三层台式,钮与“永昌大元帅印”同为立虎,印面正方形,边长10.09厘米,字体为柳叶篆(图二)。据于凤芝考证为孙可望本人印,孙可望曾为张献忠账下“平东将军”,孙可望复大西军时称号,表明其继承张献忠遗志;[4]广西发现永历三年“援江将军之印”,铜质,印身为三层台式,蹲踞状虎钮,底边长10.2厘米;[5]贵州道真县发现永历二年“规秦将军之印”,铜质,印身为三层台式,虎钮,边长10.9厘米,印背刻“以铜代银”,显然南明永历政权因财政困难故以铜代银;[6]另浙江长兴也发现过南明永历三年郑鸿逵“靖虏将军之印”,铜质,虎钮,边长10.9厘米。[7]从以上发现看,“永昌大元帅印”无论从虎钮还是其尺寸都与明代和南明的将军印类似。

图二 广西玉林“平东将军印”

图二 广西玉林“平东将军印”

同时金印文字做九叠篆文,与明代将军印的柳叶篆不同。但是明代官印常用的字体,成化时陆容所著《菽园杂记》云:“本朝文武衙门印章,一品二品用银,三品到九品用铜,方幅大小,各有一定分寸……篆文皆九叠。”[8]另《明史·舆服志》记:“百官印信……俱直纽,九叠篆文”[9]。据张金梁研究,明代之前的宋辽金元,叠篆已经出现,但对叠篆的叠数没有规定;只有明代明确规定了官印必须是九叠篆文。从目前考古发现情况看,不仅明代和南明,在大顺政权、大西政权的官印均使用了明代的九叠篆文,在印章的形制方面也基本上继承了明代的制度。[10]大西政权建立后,文献载“追收全川文武印信,改铸七叠印文”[11],后晓荣等认为今所见大西政权印章都是确系“七叠印文”,[12]但事实上这些印信均应采用了“九叠篆”,张金梁认为“九叠篆”的“九”是确切之数,其中独体字及上下、上中下结构的字,从上至下必须要有九条横出现。[13]而大西政权的印章中的一些常用字“印”、“官”“司”等与明代印信并无区别,当为九叠篆,而非记载的“七叠印文”。

综上所述,该金印的时代当为明代至南明时期,包括明末农民军的诸政权,印章继承了明代将军印的虎钮及尺寸,同时采用了明代官印的九叠篆文。

“永昌大元帅印”(文物资料图)

“永昌大元帅印”(文物资料图)

印章的主人

金印可以确定在明代至南明时期,但其材质及内容与明代的规制存在差异。

从印章材质看,明代只有皇帝、皇太后、皇后、皇妃、太子、亲王、亲王妃、亲王世子等皇室宗亲可以使用金宝或印,其它人均无法使用金质。朝廷一、二品官员为银印,三品以下官员为铜印,明代诸将军印也为银印。“明代百官不用金印,是明代皇权专制使然,就是银印也控制得很严,只有位数很少的一、二品官员方能使用。”[14]笔者梳理了明代官员使用金印的情况,仅聊聊数例。《明史》载,“文武大臣有领敕而权重者,或给以铜关防,直纽,广一寸九分五厘,长二寸九分,厚三分九,叠篆文,虽宰相行边与部曹无异。惟正德时张永征安化王,用金铸……皆特赐也”,[15]可见使用金印在明代很罕见,且需要皇帝特赐。

更多提到金印的则主要出现在明末农民政权的记载中,“献忠遍招诸土司,用降人为诱,铸金印赍之,以易其官”,[16]又“初以蜀人易制,惟黎、雅间土司难骤服,用降人为招诱,铸金印赍之,以易其章”。[17]此前四川德格发现了“离八寺长官司印”,为鎏金铜印,[18]后晓荣等据此认为文献中的“金印”即为鎏金。[19]另崇祯十五年(1642年)革、左五营的领袖老回回马守应归顺李自成,李自成授予他“永辅营英武将军”的称号,颁给四十八两重的金印一颗。[20]由此可见明代金印除皇帝特赐,其它多出现在农民政权中。

同时,明代能称为“元帅”的寥寥无几。明初,在枢密院之下设诸翼元帅府任命元帅、同知元帅等官职统军征战,但洪武二十四年,“三月,庚午,罢诸翼元帅府,置十七卫亲军指挥使司”。[21]目前在史料中所见称元帅者,或为少数民族地区酋帅自称,“洪武五年,忠建元帅墨池遣其子驴吾,率所部溪洞元帅阿巨等来归附,纳元所授金虎符并银印、铜章、诰敕。”[22]天启年间,永宁宣抚司宣抚使奢崇明叛乱,“称大梁王,邦彦号四裔大长老,诸称元帅者不可胜计,合兵十余万,规先犯赤水”;[23]或为崇祯自杀后宗室所建政权自称,南明时“宗室朱容籓自称天下兵马副元帅,据夔州”;[24]或为反叛政权自称,如正德七年正月,河南民变,“又置火牌,上书奉天征讨大元帅刘、副元帅赵示”。[25]万历十六年,刘汝国在安徽太湖宿松地区领导起义,自称顺天安民王,“铸铜符,治旗志,大书‘刬富济贫替天元帅’”。[26]可见明洪武以后,并无由明朝廷所封元帅一职。

但在明末农民战争中,多位起义领袖自封或者被封为元帅。《明史·李自成传》崇祯十六年,李自成自号“奉天倡义大元帅”,号罗汝才“代天抚民威德大将军”。[27]可见,即使在明末农民战争的乱世,“元帅”一称亦为最高领导者才能有的称号。即使如罗汝才和马守应作为当时农民军的领袖,一旦归顺李自成,也只能被封为“将军”。

而明代作为农民军领袖又能和江口沉银遗址产生联系的,只有张献忠一人,故金印也很大可能为张献忠本人印信。张献忠旗下的孙可望、李定国等人,虽然在大西军内有着很高的地位,亦无可能获得“元帅”称号。

部分研究者根据印文中的“永昌”一词,认为李自成曾建年号“永昌”,故该金印主人当为李自成。但李自成建元“永昌”是在崇祯十七年(1644年),而该金印是在“癸未年仲冬吉日造”,即崇祯十六年(1643年)农历十一月,且李自成在崇祯十六年正月已自立;为“奉天倡义文武大元帅”,三月称“新顺王”,不太可能再自封为“永昌大元帅”。

李自成农民军不用“印”字入印,这在目前已经发现的大顺军印章中已得到证实,大顺政权曾颁布了为李自成及其父、祖避讳的规定,“其一切文书避海、玉、光、明、印、受、自、务、忠、成等十字,不许用”,[28]“印”传为李自成父李守忠的别名,[29]虽然癸未年在李自成建立大顺政权颁布避讳规定之前,但李自成在此前也不太可能使用“印”字。

另崇祯十六年农历十一月李自成与张献忠两支起义军在不同区域作战,李自成“十月李自成与明孙传庭军激烈厮杀,之后西进陕西”;而张献忠此时在取得湖南等地节节胜利,正准备年底向西入川,此后双方政权除在川北发生冲突,再无大规模接触,此金印作为与张献忠相关的文物出现于江口沉银遗址中,断不可能是李自成的印信。

“永昌”一词在历史上并不鲜见。历史上晋元帝和唐睿宗均曾使用“永昌”作为年号,说明其更多代表着长久的含义。《明史》亦记载了天启四年发现秦玺,“临漳民耕地漳滨,得玉玺,龙纽龟形,方四寸,厚三寸,文曰:‘受命于天,既寿永昌’,以献绍”。[30]故断不能通过“永昌”判断金印属于李自成。

“癸未年仲冬吉日造”,即该金印铸造于崇祯十六年(1643年)农历十一月。张献忠于该年五月攻占武昌,在武昌,张献忠自称“大西王”,建立了大西农民政权,设六部和五军都督府,及委派地方官吏。此后向南进军,陆续控制了湖南全部,及湖北南部,广东、广西北部的广大地区。次年正月,张献忠进军四川,并于崇祯十七年(1644年)八月占领成都,其后在成都称帝,建国号“大西”,改元“大顺”。

崇祯十六年十一月正是大西军向南征战,势力最盛之时,张献忠此时自封为“永昌大元帅”符合当时的形势,也表达了自己对政权“永昌”的期待。

次年,张献忠在成都称帝,该金印被废弃不用。大顺三年(1646年),大西政权内忧外患,除了受到南明和清的夹击,内部也叛乱重重。张献忠此时似乎也在寻求妥善的后路。清初四川富顺人杨鸿基所著《蜀难纪实》中载:“贼威令所行,不过近省州县,号令不千里矣。献忠自知不厌人望,终无所成,且久贼之无归也,思挟多金、泛吴越、易姓名、效陶朱之游。于是括府库民兵之银,载盈百艘,顺流而东”。[31]由此可见,张献忠已计划放弃成都,顺岷江而下,转移财产。但因为杨展的成功阻击,让这一切计划都化为了泡影,而“永昌大元帅印”应当也是本次转移财产的一部分。

[结语]

“永昌大元帅印”是四川彭山江口明末战场遗址发现的等级最高的文物之一,对该印章时代及主人的确认对判断遗址的性质以及相应的历史有重要意义。通过对印章形制及文字内容的考证,笔者认为该印章即为明末农民军领袖张献忠本人于明崇祯十六年(1643年)在湖广区域征战期间制作。张献忠自封为“永昌大元帅”符合当时的形势,也表达了对政权“永昌”的期待。

注释:

[1]a。方明、吴天文:《彭山江口镇岷江河道出土明代银锭—兼论张献忠江口沉银》,《四川文物》2006年第4期;

b。冷志均:《彭山县江口镇岷江河道出土明代银锭》,《四川文物》2006年第1期。

[2]《明史》卷六八《舆服志》,第1662页,中华书局,1974年。

[3]南波:《关于荡寇将军印》,《文物》1978年第2期。

[4]a。于凤芝:《广西出土九方南明“永历”官印考》,《文物》1998年第10期;

b。于凤芝:《“平东将军之印”考》,《南方文物》1999年第2期。

[5]同4[a]。

[6]a。王其珍、潘言敏:《贵州道真县出土南明将军印》,《文物》1985年第8期;

b。曹锦炎、王小红:《南明官印集释》,《东南文化》1992年第1期。

[7]同6[b]。

[8](明)陆容:《菽园杂记》卷一五,第186页,中华书局,1985年。

[9]《明史》卷六八《舆服四》,第1662页。

[10]a。后晓荣、程义:《明末张献忠农民军用印初探》,《中国国家博物馆馆刊》2016年第6期;

b。罗福颐:《李闯王遗印汇考》,《故宫博物院院刊》1980年第1期。

[11](清)阙名:《纪事略》,《晚明史料丛书》,第43页,中华书局,1959年。

[12]同10[a]。

[13]张金梁:《明代朝廷玺印研究》,《中国历史文物》2008年第5期,文章中对其它结构的字体的九叠如何书写亦做了介绍。

[14] 张金梁:《明代朝廷玺印研究》,《中国历史文物》2008年第5期。

[15]《明史》卷六八《舆服志》,第1663页。

[16] (清)毛奇龄:《蛮司合志》卷七,《丛书集成续编》,第57册,第338页,上海书店出版社,1985年。

[17](清)吴伟业:《绥寇纪略》卷一〇,第225页,中华书局,1985年。

[18] 扎西次仁:《甘孜州发现大西农民政权的一方鉴金铜印》,《四川文物》1984年第4期。

[19] 同10[a]。

[20](清)钱轵:《甲申传信录》,第104页,上海书店,1982年。

[21]《明史》卷一《太祖本纪》,第12页。

[22]《明史》卷三一〇《土司列传·湖广土司》,第7985页。

[23]《明史》卷三一二《土司列传·四川土司》,第8056页。

[24]《明史》卷二七九《吕大器传》,第7143页。

[25] (明)谢蕡:《后鉴录》,中国社会科学院历史研究所明史室编:《明史资料丛刊(第1辑)》,第10页,江苏人民出版社,1981年。

[26] (明)瞿九思:《万历武功录》卷二《刘汝国传》,第220页,中华书局,1962年。

[27] 《明史》卷三〇九《流贼列传·李自成》,第7959页。

[28] (清)李学裕:《肥乡县志》卷二《事纪》,第25页,雍正十年。

[29] (清)钱轵:《甲申传信录》,第101页。

[30]《明史》卷二四二《程绍传》,第6283页。

[31](清)杨鸿基:《蜀难纪实》,附于段玉裁编:《富顺县志》卷五《乡贤》,乾隆四十二年。

(本文原载于《四川文物》2018年第3期,作者李飞为江口古战场遗址考古发掘副领队)

![梦里水乡——朱荣耀写生作品[图文] 梦里水乡——朱荣耀写生作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5wqf1vstwu.webp)

![一字19万元 鲁迅书法为何如此贵如此少?[图文] 一字19万元 鲁迅书法为何如此贵如此少?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xwhcgzrpssz.webp)

![李建刚:都市水墨中对人性与自然的思考[图文] 李建刚:都市水墨中对人性与自然的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pxf1hi5gljx.webp)

![侠道心肠是艺术家应备的品格[图文] 侠道心肠是艺术家应备的品格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3htsaxyvpf4.webp)

![天地玄黄,金墨无界——潘志毅在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——潘志毅在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2aehsntn0sq.webp)

![2016香港首轮秋拍 现当代艺术疲态尽显[图文] 2016香港首轮秋拍 现当代艺术疲态尽显[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0oa3wqavju.webp)

![女性艺术家玛丽·卡萨特如何成为印象派重要人物[图文] 女性艺术家玛丽·卡萨特如何成为印象派重要人物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ikecceutrzc.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yms1c551qt.webp)

![疫中画记|好久不见了,吉诺·李唯士[图文] 疫中画记|好久不见了,吉诺·李唯士[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxcfu5tgbf.webp)

![著名画家陈文灿漆画水墨作品欣赏[图文] 著名画家陈文灿漆画水墨作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gycrewonyrf.webp)

![刘尉恭:淘净泥沙始为金[图文] 刘尉恭:淘净泥沙始为金[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2sjncsloxub.webp)

![直触心灵——张国樟美育专栏第四十期[图文] 直触心灵——张国樟美育专栏第四十期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4dpi1ammnw3.webp)

![翁同龢后人捐献美国183件文物引争议 你怎么看[图文] 翁同龢后人捐献美国183件文物引争议 你怎么看[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fx4omwsuqrk.webp)

![这位英国国宝级艺术家 把自己做成雕塑散落在世界各地[图文] 这位英国国宝级艺术家 把自己做成雕塑散落在世界各地[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3iv3llv53h4.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)