艺术简历

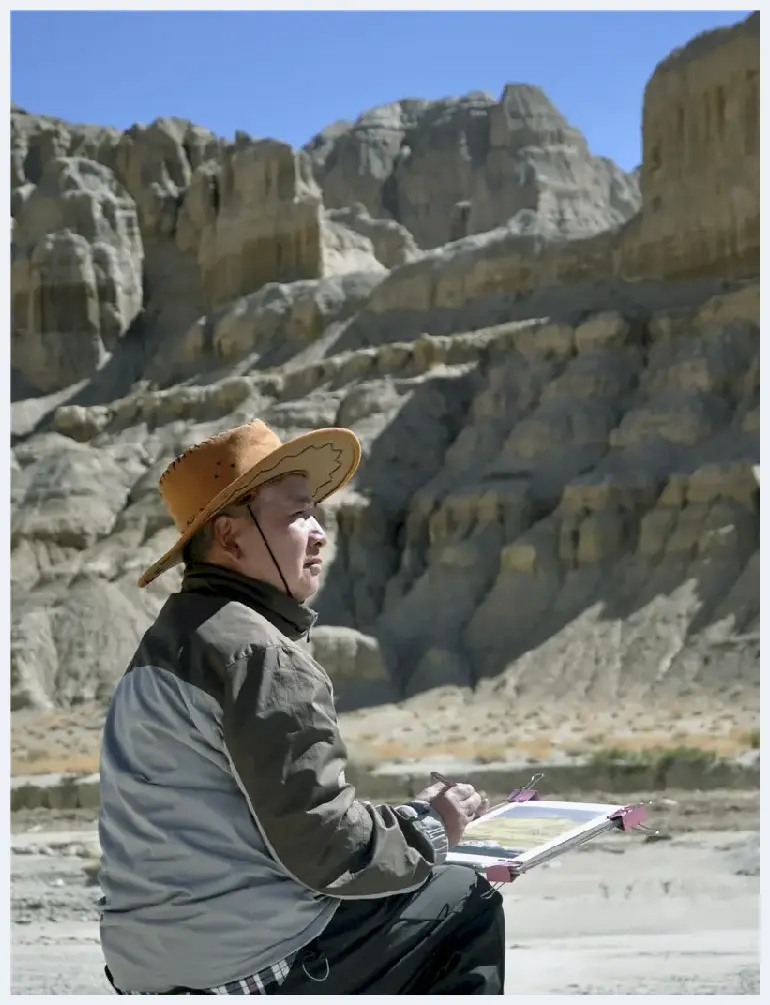

叶瑞伟,男、汉族,1957年生于四川省简阳县。1983年毕业于西南师大美术学院,1983年—2002年在四川内江师范学院美术系任教,2000年评聘为美术学教授,2001年任内江师院美术系主任,2002年9月调入重庆教育学院美术系任系主任、教授。

2012年重庆市政府授予“重庆市名师”称号, 2015年晋升为二级教授。

中国美术家协会会员、重庆美术家协会理事、重庆中国画学会理事;重庆市艺术学科高级职务评审委员会委员,重庆市社会科学专家库入选专家;重庆教育书画院副院长,重庆市南岸区美协副主席。

主要教学成果

从事高等美术教育35年,教育教学成果显著:1999年获“曾宪梓教育基金奖”,并三次获得省级政府颁发的教学成果奖:1993年获四川省普通高校第二届教学成果二等奖(独立完成);1997年获四川省普通高校第三届教学成果二等奖(第二完成人);2008年获重庆市高等学校教学成果一等奖(第一完成人)。是重庆市首批高等学校教学团队带头人,主持教育部教学研究项目1个,四川省重点建设课程1门,重庆市重点教改项目1个,担任1门重庆市精品课程的主讲人;主持完成重庆市重大决策咨询研究课题1个。

主要研究方向及成果

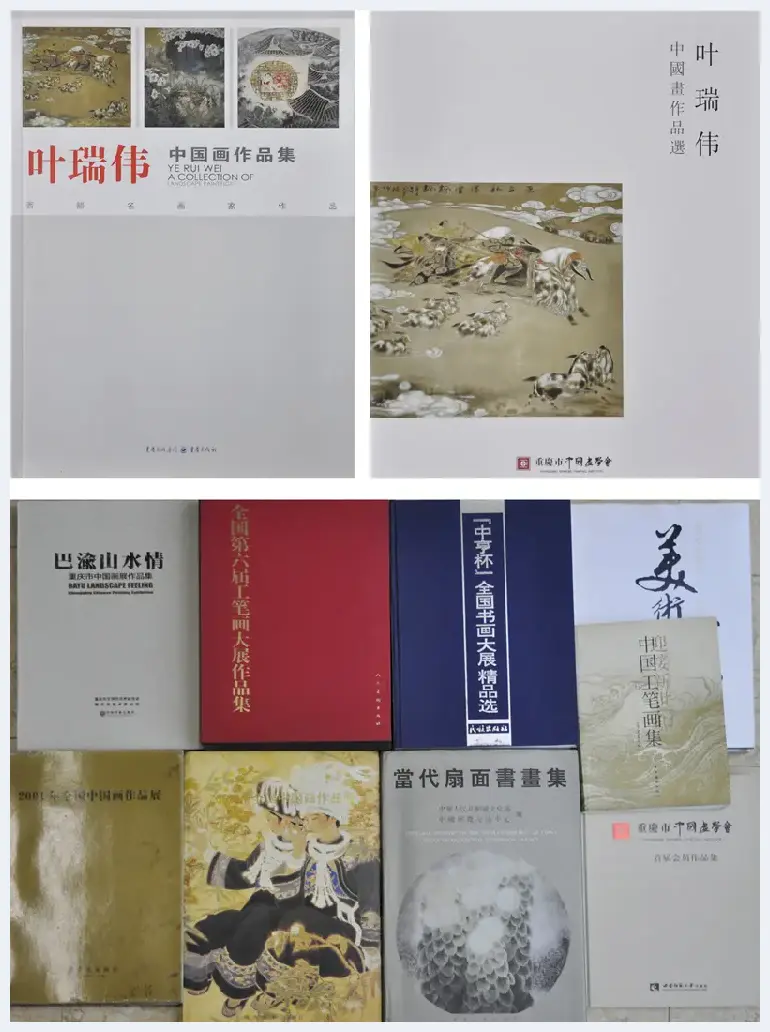

以当代中国工笔画的发展为主要探索方向,兼习写意山水和花鸟,迄今发表论文和美术作品(省级以上)90多篇(幅),多件作品和论文选入教育部、文化部、中国美协等机构主办的美展并获奖,发表在《美术》、《美术观察》等核心期刊上,多件作品被中国美术馆等收藏。出版有《叶瑞伟中国画作品集》2 部,并有《孔雀东南飞》、《中国一百个军事家》等独幅画作在全国出版发行。

尽精微致广大

——关于当代文化背景下中国工笔画发展的思考

叶瑞伟

20世纪末,中国工笔画终于走出低谷,以中青年为主体的画家队伍已成浩荡之势,也初步形成了多角度多层面探索发展的新格局。工笔画的重新崛起,并非传统工笔画简单的延续和复古,而是在时代文化背景下对工笔画的重大开拓与革新。

当代工笔画的兴起是悄然的,但步伐却是踏实的,既不盲从西方,也不自设屏障,而是以一种平和的文化心态,崇尚代表了中华文化昂扬向上精神的汉唐风骨,透过画坛的喧嚣,在本土文化中找到一种积极的精神归依。

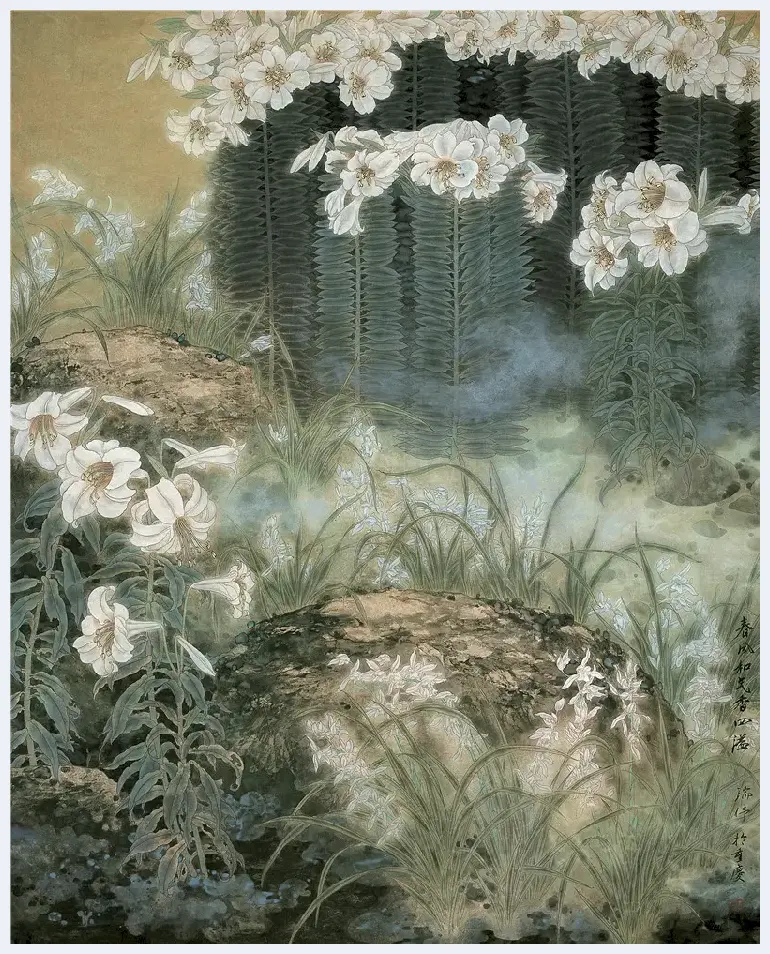

《君子与百合》124×140cm2001年

曾几何时,“中国画”竟被定义为仅有千年历史的“文人画”相等同的狭窄概念,流行不过四五百年的宣纸笔墨成了“中国画”的绝对主宰。“中国画”是数千年中国绘画传统的总和,包括院体画、文人画、宗教画、民间画、少数民族绘画以及种种传统绘画样式的综合概念。中国绘画的传统应是吞吐吸纳,中外融合,以博大胸襟吸收世界文化精华的产物。如二千余年前传入中土的佛教艺术,本身就是包容着古希腊、西亚、中亚及南亚文化艺术复杂的多民族文化的综合体。再如我们中华民族美学核心之一的禅宗美学,我们引以为自豪,树为传统美术正宗的“中国画”代表的“文人画”,也是中外融合的佛教文化的直接产物。由此可见,中国的文化传统流程则是一个中外不断地融合过程。

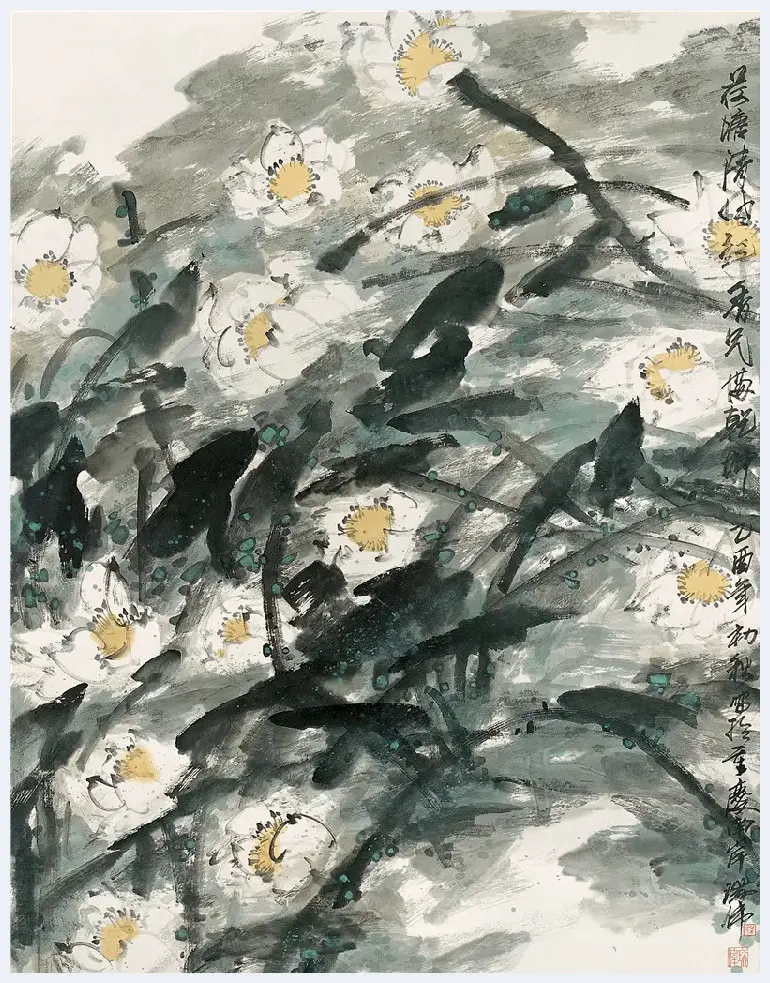

《荷塘清风起,香气满乾坤》65×90cm2007年

中国传统的工笔画,在众多的画种中,是最早成熟的画种之一。起于魏晋而盛于唐宋,绘画之物象情态神色俱若自然,笔韵高洁,其间有许多经典之作,在中国绘画史上留下了辉煌的篇章。工笔画可塑性强,使形的描绘准确,再现物象栩栩如生,既工整又格调典雅、意蕴平和、雅俗共赏。写实与写意相融,自然之精神与画家的心境、情感合一,形神兼备,工写结合,抽象与具象结合,是当代工笔画发展的大趋势。精细绚丽、多姿多彩,并以古老独特而又生机勃勃之特色重新崛起于中国画坛。

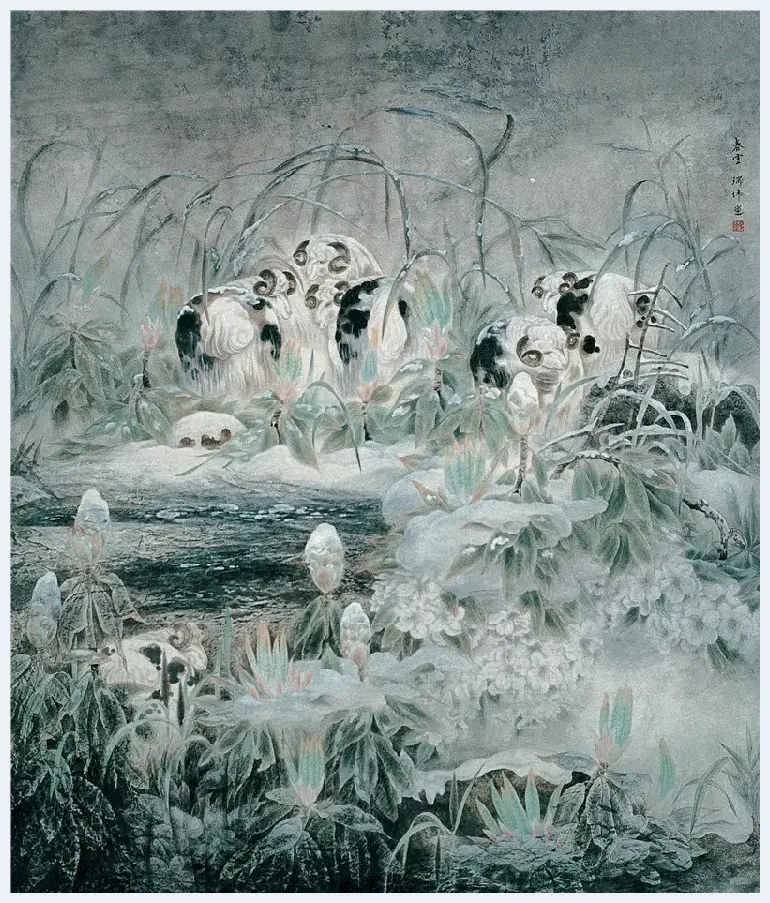

《春雪》139×120cm2000年

当代中国工笔画逐步走向繁荣的原因,我认为主要有两个方面:一是可塑性强,写形绘意兼而有之;二是开放性与包容性,强化“大工笔画”意识。当代工笔画不再为传统的成法、样式所拘囿束缚,敞开艺术视野,张开思想羽翼,并向油画、水粉、版画,以及工艺设计汲取营养;向民族民间装饰图案和木板年画等借鉴,用以充实自身;吸收水墨画中作为中国传统艺术精髓的抒情写意的优长,用来强化自身的诗意,提高格调和品位。当代工笔画以宽泛的心态,倡导“大工笔画”意识,将工笔画界定在一个宽泛的范围,主张创作上的多元论和开放自由精神,对传统的民族艺术进行优选杂交,由传统文化单基因的线式遗传进化结构演变为综合的多基因的复合文化结构,融通古老的民族文化与现代的世界艺术思潮,在新旧文化的碰撞中融洽接轨,并以艺术视野的宽泛性,绘画题材的多样性,表现视角和切入点的多变性,风格样式的多极性,表现形式、手法的探索性,工具画材的革新性,向着新的、未知的领域拓展。

《深秋赋》90×85cm2004年

尽精微、致广大,是工笔画的最高品位与精魂。尽精微,就是要注重作品的内涵,强调作品创作中真情实感的投入,以沉静与宽泛的心态去体察、去发现,追寻物之理和形之理所呈现出的真。由“尽精微”向“致广大”的发展过程,是文化视野的再拓展和艺术思维的再升扬。“致广大”,就是要捕捉大感觉、抒写大印象、结构大意境,抒写心境与情思,强化形式的整体气势与张力,并把西方的抽象主义与中国的写意美学和黑白意识化合在一起,把现代的自然观、宇宙观和中国古老的天人合一哲学统一思考,使画面上的形象不再是物的表像,而是物我合一后的心灵影迹。其意义在于对一种永恒精神的求索,对天地大美的捕捉。

上个世纪90年代以来,经过一度浮躁和困惑的画家们终于沉静下来,开始对绘画语言进行悉心的探索、锤炼和创建。总结历史、面向未来,我们任重道远。新时期的演绎程序刚刚展开,关于当代中国工笔画发展的一系列课题尚需我们去研究。

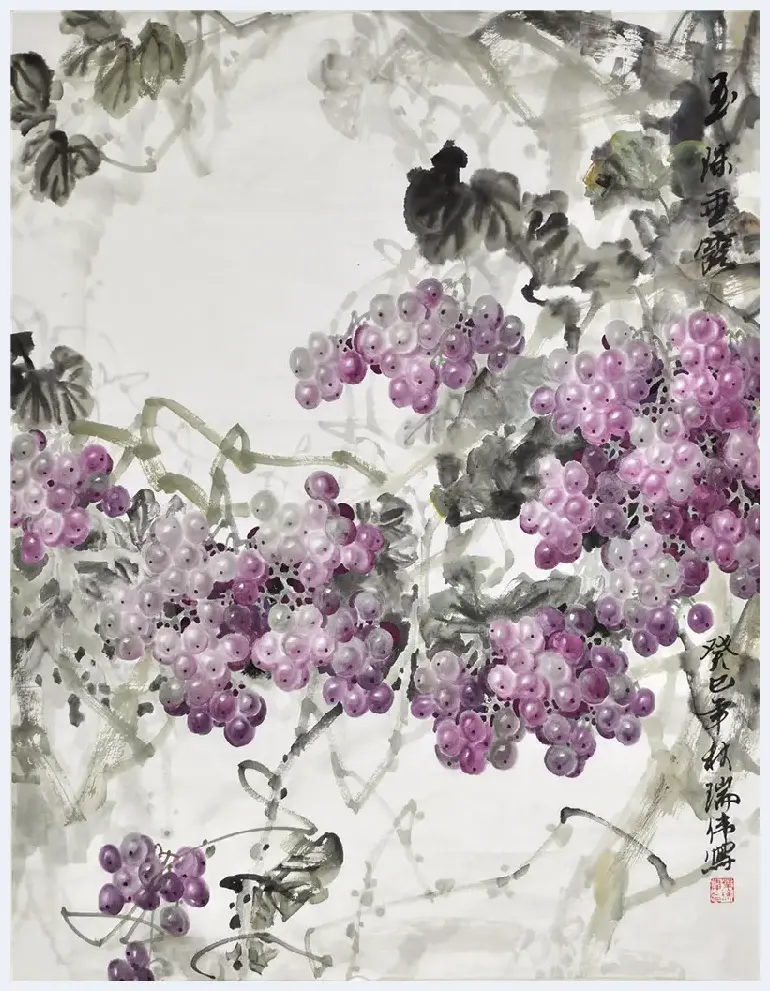

《玉珠垂露》60×78cm2014年

线,是律动的生命再现

线是人类最为古老的造型语言,中国画将对线的初恋热情一直保持至今,并在几千年的厮磨中,将线发展成为一种成熟的、具有独特文化感的造型语言。

线型线能表现形状、暗示形体、体现形体的结构关系,线能表现那些变幻不定的物象(表像)背后所隐藏着的本质性的东西——“骨”。通过线条勾勒的手感和线条组合的不同张力示意形状的质感与量感;借助线的虚实强弱和不同线型的干湿浓淡暗示形体的肌理结构及其光影向背;以线的穿插、重迭、藏露,表现运动的节奏与韵律;凭借线条的迟速缓急、转折顿挫的变化刻画形象的形体特征、内在情绪以及场面气氛。在工笔画中,也不是所有线都用中锋勾勒之。

《春晓》115×124cm1998年

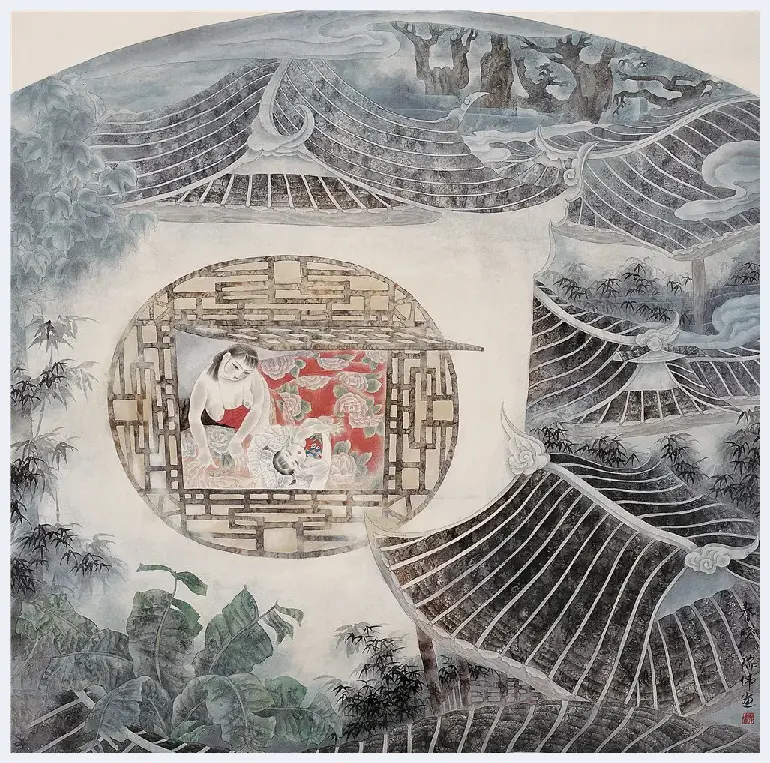

《母与子》80×92cmn2003年

代表作品和学术论文有:

★《原上秋深云飘飘》 国画作品 2006.06参加中国美协、中国美术馆主办的“全国第六届工笔画大展”,作品入展并被收藏;大型画册由人民美术出版社出版。

★《君子与百合》 国画作品 2001.05参加中国美术家协会主办的“2001年全国中国画展”,作品入展并被收藏。

★《无言的歌》 国画作品 2000.09参加中国美术家协会主办的“2000年全国中国画展”,作品入展并被收藏。

★《春雪》 国画作品2000.04参加中国美术家协会主办的“迎接新世纪中国工笔画展”,作品入展并被收藏。

★《惠风和畅》 国画作品 1998.05参加中国美术家协会主办的“中亨杯.全国中国画展”,作品获优秀奖并被收藏;并由中国美术家协会推荐参加1999中日水墨交流展,发表在《美术》1999.7期上。

★《晨露》 国画作品 1997.05入选由文化部主办的“北京国际扇面艺术大展”,作品入展并被收藏;大型画册由河南人民出版社出版。

★《花开时节》 国画作品 1996.06 入选由中国文联主办的“首届全国扇子艺术大展”,作品入展并被收藏;大型画册由人民美术出版社出版。

★《日落总督府》 国画作品 1999.09 入选中国美协主办的“庆祝澳门回归书画展览”

★《鱼囿井中吟》 国画作品 1999.05 入选中国美协等主编的《毛泽东诗词创意画集》。

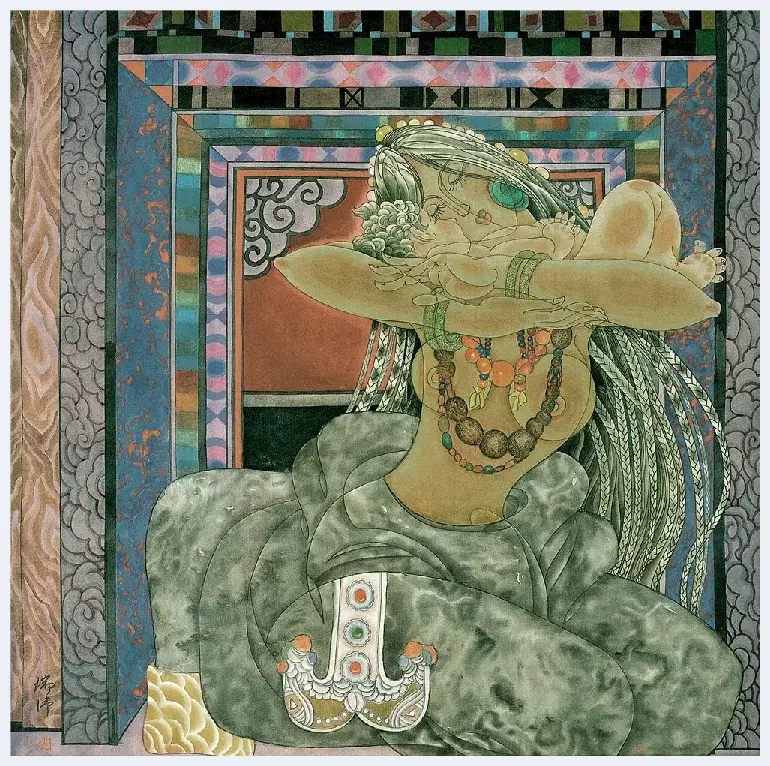

★《藏家之夜》国画作品 2000.07 入选中国美协主办的“世纪.中国风情中国画大展”。

★《石海金秋》 国画作品 2011.06入选由重庆美术家协会主办的“庆祝中国共产党 建党90周年”美展,获一等奖。该作品于2015年被重庆市文联收藏。

★《凉山•雪》 国画作品 2008.11入选重庆市美协主办的美展,获一等奖。

★《构建图像演示系统、营造视觉文化氛围》论文 2004.05 ,获重庆市教委艺术教育论文一等奖;获国家教育部艺术教育论文三等奖。

★《传承艺术、表现心灵》 论文及作品3幅,发表于《美术观察》2009.08。

★《尽精微、致广大》 论文,西南民院学报(中文核心期刊)1999.04

★《 生态文明理念下的艺术创新教育探索》 论文 2008.09,获重庆市第二届艺术教育论文一等奖。

★《喀斯特地貌——种特有的中国画课程教学资源》论文2011.10,获重庆市第三届艺术教育论文一等奖。

画家心语

画家应在绘画本体上下功夫,古今中外的大部分名画都是在较长时间的跨度中,经年累月、全身心投入绘制才能获得永恒的。唐宋的主流绘画,如,范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、王希孟的《千里江山图》等,都是唐人谓之“五日画一石、十日画一水”的严肃认真之作,而非简单的“逸笔草草”的游戏消遣之作。而今,在商品经济和社会生活的各种冲击面前,多数画家难以静下心来,精心投入制作,甚至鄙视制作。制作并非追求匠气,而是对意韵情感表达的精品化,发掘制作过程中丰富的视觉美感,在探索与实验中不断丰富画作的表现力,以创作出有力度、有厚度、有深刻内涵的时代精品。

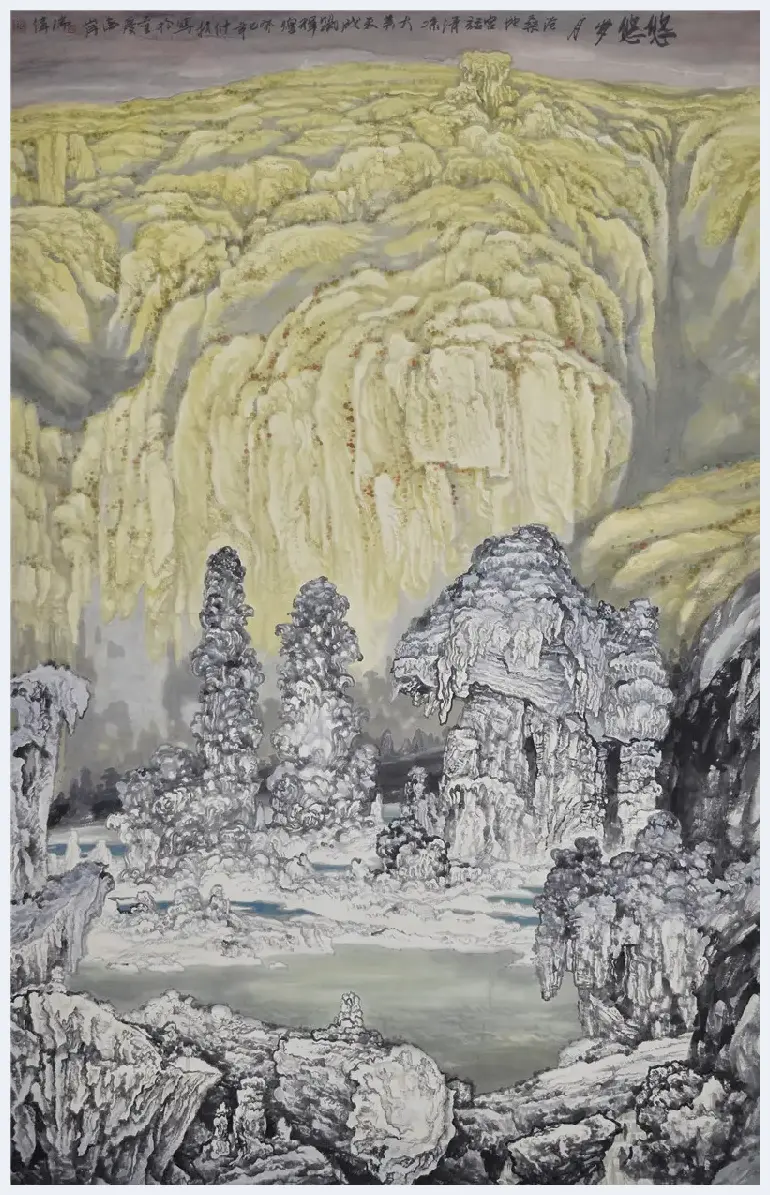

《悠悠岁月》97×175cm2014年

线的形态是多变的:点是线的起端,线是点的具体方向性的延展,并以长短和走势为其本特征,粗细文化为辅助特征;皴是线的周边痕迹的不规则化,是线型向周边平面空间的铺张;擦是皴的周边痕迹与变化的消失,也是线的形态与走向的消失(参见《国画家》1994年第6期第34页)。研究线的形态变化,是为了托宽线的形式含盖面,丰富工笔画造型语汇的含量,增加其形态变化的广阔度,减少人为的用线禁区。就像诗歌中的古体诗、格律诗发展成为白话诗、自由体诗一样,工笔画用线也要走现代转型的道路。

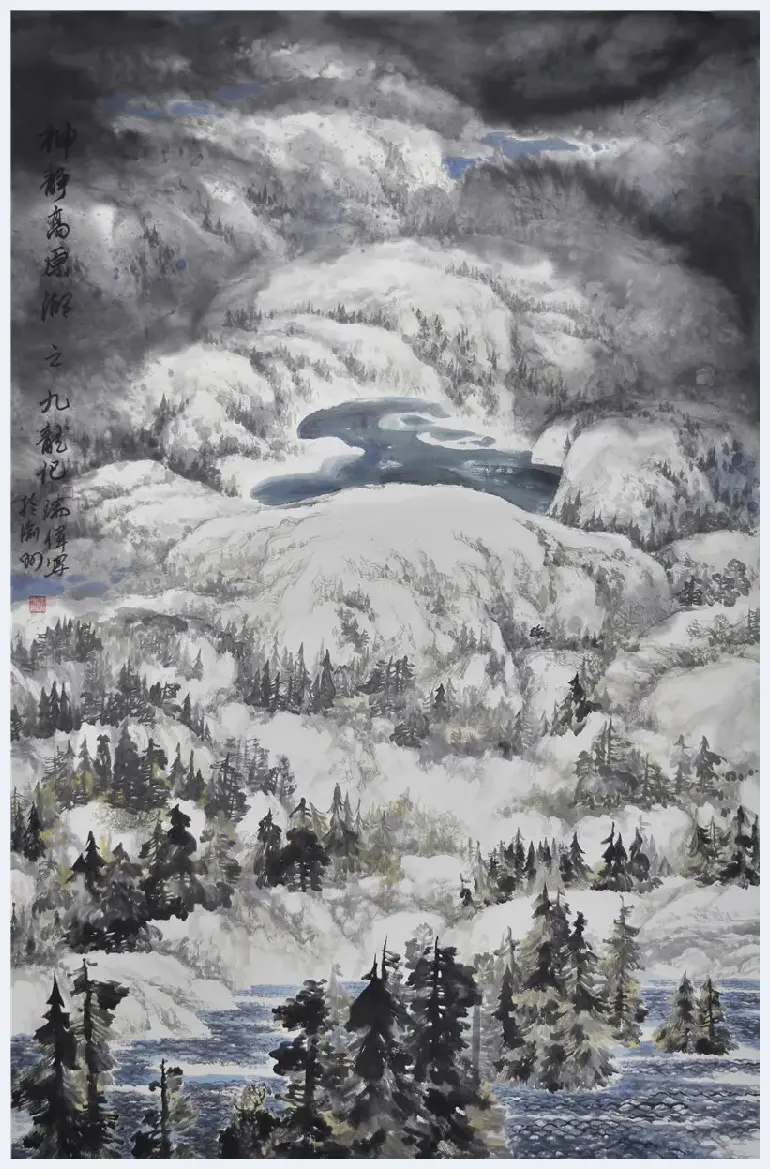

《神静高原湖之九龙记》80×124cm2016年

线迹用笔的多变,可以丰富和活跃线的表现力,线的形迹变化是表现画面虚实强弱的重要因素。在画的某些虚的部分,还需要“弱化线条”,一些显示形体轮廓的线,可以通过层层渍染、渍泼、渍冲、渍绘来完成,这时体面衔接的连缝已没有僵死的中锋笔线,而被形迹产生的线取而代之。这种线迹的运用,虽然弱化了某些部分的线条,却能使主体部分的墨线更加突出了“骨”的作用,并无损工笔画精于构思、巧于立意、以刻画见长的艺术风范。如果能巧妙地运用线迹,可改变拘紧的工笔画风,在径泼直洒、水墨碰撞中,在虚静与律动、撞击与和谐中捕捉美感。线迹是传统意义线的延伸,也是线的变异与拓展。

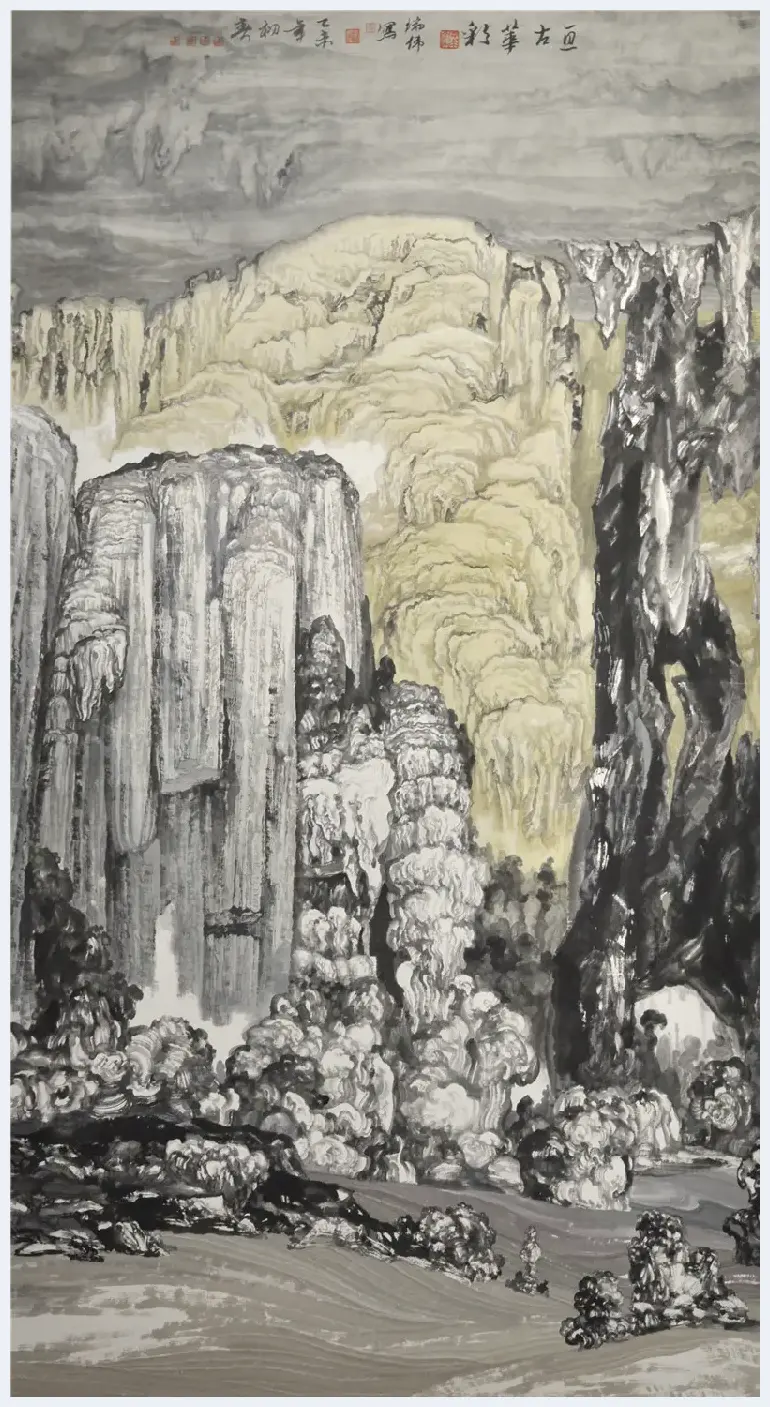

《亘古华彩》95×176cm2015年

线意工笔画的线,不只是可视的有形线条,还应包含无形的线,这就是线意与线韵。不满足于线的造型功能,还要谋求线的抒情物质:线的韵味、笔势美感及其蕴含的精神因素和表情因素。在画面的大结构与分割中应含有强烈的线意识,即构成中的线韵美、律动美,以表现生命状态的生机与活力。就是要由实的线型延展到玄的线意,弱化画面某些部分的工整勾线,转向深存线意,达到工中见写、绘中有气,以追求无形的气韵之线,是线非线而又颇有线的意味。气韵之线意,是实践引发出来而又超越实践的一种审美心态。

![严培明:一个悲观主义者的大画布[图文] 严培明:一个悲观主义者的大画布[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oezcqbudhlp.webp)

![冷军:我们的写实油画比西方好得多[图文] 冷军:我们的写实油画比西方好得多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3jqbcekqmve.webp)

![书画收藏 陷阱何在[图文] 书画收藏 陷阱何在[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2of4jh2cg.webp)

![文人笔墨的前世今生[图文] 文人笔墨的前世今生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odyxhjdmcto.webp)

![当文物保护遇上私有产权 书隐楼困局如何解[图文] 当文物保护遇上私有产权 书隐楼困局如何解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e2lrutfx3em.webp)

![童年艺术记忆是怎样持续影响艺术家的创作[图文] 童年艺术记忆是怎样持续影响艺术家的创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3a3x5hyynxa.webp)

![天地玄黄,金墨无界——潘学勤在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——潘学勤在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/51yn3blmpeg.webp)

![乾隆官窑青花盘赏析[图文] 乾隆官窑青花盘赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wcy3wdnab5c.webp)

![施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文] 施建中|受众变化与时下人物画创作观念之调整[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xvgpipgdgvo.webp)

![2015年新水墨将何去何从[图文] 2015年新水墨将何去何从[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mai1hik4iwc.webp)

![在丰子恺翻译中轻轻飘过的未来主义[图文] 在丰子恺翻译中轻轻飘过的未来主义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/soariqmyyll.webp)

![李迎春老师开启求真、求美的书画之旅[图文] 李迎春老师开启求真、求美的书画之旅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/izwme5ywt1y.webp)

![陈文增大师的定瓷造型艺术:萧散超脱 风骨卓然[图文] 陈文增大师的定瓷造型艺术:萧散超脱 风骨卓然[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ydbcwd4dbsh.webp)

![禅荷山人 八十起舞 ——写在王炜水墨画展开幕之际[图文] 禅荷山人 八十起舞 ——写在王炜水墨画展开幕之际[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cul5dgddzm5.webp)

![艺术品电商行业的发展已经远远落后[图文] 艺术品电商行业的发展已经远远落后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xay1auvqp0x.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)