取这个题目,其实并不是想耸人听闻,因为它其实也是一种事实。但是,当大家听到“危机”这个概念的时候,肯定还是会问危机是什么?

我觉得这个危机主要是西方从上世纪70年代以后,出现了各种各样的终结论,其实终结论就是一种危机。危机简单来说就是乱象,或者失去了标准。大家看到今天我们在书写艺术史的时候,没有办法用形式主义等过去的方法,因为所有过去的方法,包括人文主义、启蒙运动所开拓的东西全被颠覆否定了,所以出现了艺术史的终结、绘画的终结、科学的终结等等各种各样的终结论。

美国艺术期刊《十月》曾经有一个专辑,专门讨论当代艺术,哈尔·福斯特(Hal Foster)说当代艺术在今天就好像一盘散沙,没法用一个固定的标准,过去包括现在所运用的词汇、标准等等都失去了效用。我们今天怎么评判、界定当代艺术? 他就给大家发了一份问卷,问什么是当代艺术。有二十多位活跃的策展人、大学里专门研究当代艺术的教授,还有批评家回应,各说各的,对当代艺术进行界定,提出他们的不管是积极还是消极方面的看法,非常有意思。

关于中国当代艺术,我听到很多朋友说,觉得它很乱,怎么样评判哪个艺术作品、哪个艺术家呢?哪个艺术现象真正有价值,它的价值又到底在哪里?放在艺术史当中,到底站不站得住脚?我经常听到这样的讨论。当代艺术会朝哪个方向发展,这也是一个问题。

高名潞

高名潞

我总结概括了一下危机的来源。我个人认为,有三个方面的东西,也就是根据二元对立出现的三种偏执的东西,使我们目前在认识艺术时出现了危机。实际上,艺术永远不会有危机,艺术永远会发展,只要人类存在,艺术这个学科肯定会往前发展,它不存在危机。其实,我们所说的危机主要是认识艺术时发生的危机,我们没有办法去认识,面临新的问题,这时候危机就出现了。

第一是人文主义相对于个人主义的偏执。人文主义是18世纪启蒙运动提出的,它不仅仅是西方的,同时也是普世的东西,是从中世纪神学中走出来的,强调人的主体性,人要自由,人要理性,人要征服外在世界,等等。但是到了后来,特别是上世纪70年代以后,它受到了挑战,主要是认为它是形而上学的、抽象的人文主义,于是就要具体当下、个人经验。

其实这个东西我倒觉得是黑格尔预先判断了,必然要走到这个地步。一旦走到这个地步,各说各话的时候,肯定艺术要走向观念,大家就要去探讨,去批评,去质询,去问这是不是艺术,其实过去不存在这个问题。

这是一个危机,当然你要深入去学。从马克思理论的角度来说,资本主义的个人变得无个性,跟商品一样。而从民主自由派角度来看,个人主义就是至高无上的东西。但是我觉得,有没有可能不走到这两者的偏执状态,找到有一种相对比较中性的、能够对话的、能够平衡的一个东西?我觉得这是对我们提出的非常大的一个挑战。

第二,前与后的偏执。你可以将它延伸为过去、传统与当下,或者过去、现在与未来等时空的东西。关于这种前与后的偏执,我们可以看到,在西方,有前现代、现代、后现代,但后现代之后没有办法再“后”了,所以出现了当代性。

关于前与后的问题,其实在18世纪以前,并不是那么严重,不管是在西方还是东方都是如此,甚至还有重古复古的观念,只不过中国在这方面更加严重一些。

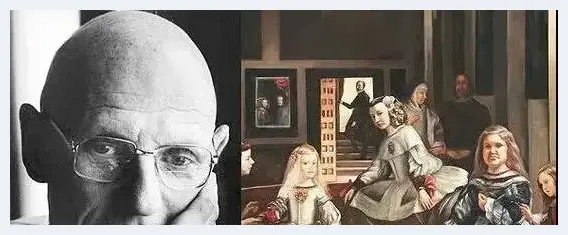

第三,语言的偏执。这个偏执,我觉得主要体现在语词与图像的偏执。其实语词与图像的问题,比如福柯在划分两种断裂的时候,认为17、18世纪产生了一种断裂,20世纪又出现了一种断裂。他为什么分析委拉斯贵支的《宫娥》那幅画,就是因为视线在里面编织出一张网,体现了其背后的国王所控制的权力系统。他认为这张画最早体现了语词干预图像的倾向,语词进入图像。到了20世纪以后,他又觉得在马格利特这里,语词已经成为主导性力量,完全控制了图像。他所说的其实也符合西方现代以来的创作,但是问题在于,语词与图像是不是应该就是这样截然对立的,或者,是不是应该像钟摆一样,最早好像是模仿,完全是图像、形象,后来一下子变成语词,语词和图像就像钟摆一样摇来摆去?我在《西方艺术史观念》这本书里对这一点也提出了质疑。

福柯与《宫娥》

福柯与《宫娥》

简单来说,中国文字学中有六书,象形、指事、会意、形声、转注、假借,等等,这些东西都不是互相对立、互相穿插对应的。而且,我发现,当我在美国研究学习后现代理论的时候,他们用的很多词,比如“挪用”等概念,其实都可以跟我们“六书”里的概念大体进行一种置换,我觉得这是非常有意思的。当然这是另外一个话题,怎么样重读中国传统文学的问题,古人可能也没有想那么多,不会想到后现代这样的东西,这是另外一个话题,今天我就不在这里展开了。

![毕加索作品有望拍出高价 拍卖市场热度能否持续[图文] 毕加索作品有望拍出高价 拍卖市场热度能否持续[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ooyx1f3ug4n.webp)

![书房里的四幅前辈手迹[图文] 书房里的四幅前辈手迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afxvlfpscbn.webp)

![韩干《马性图》初探[图文] 韩干《马性图》初探[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f5gmcjrsjk1.webp)

![2018年全球艺术市场“战况”: 美英中居前三[图文] 2018年全球艺术市场“战况”: 美英中居前三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ysehpqvzqf.webp)

![并不仅仅是达明赫斯特的药柜 当医药遇上当代艺术[图文] 并不仅仅是达明赫斯特的药柜 当医药遇上当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g0vde0or0y0.webp)

![青年山水画家王健峰作品的艺术审美[图文] 青年山水画家王健峰作品的艺术审美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m4r3lwnbgoo.webp)

![谭平、苏新平、王炜和吕中元谈徐仲偶教授艺术创作[图文] 谭平、苏新平、王炜和吕中元谈徐仲偶教授艺术创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/haesnfspasa.webp)

![异样的城市风景[图文] 异样的城市风景[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1o2hk4aiz0d.webp)

![被宫廷艺术所引领的投资市场[图文] 被宫廷艺术所引领的投资市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/adrfeovhu5j.webp)

![潘云华书画家:蜗行有痕 苦行探道[图文] 潘云华书画家:蜗行有痕 苦行探道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wanu3yritdx.webp)

![2016艺术品市场八个看点[图文] 2016艺术品市场八个看点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hizlgoke05r.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![翰墨诉衷情 ——张海玲贺建党百年作品赏析[图文] 翰墨诉衷情 ——张海玲贺建党百年作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1ixcsb2pkt3.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hmjuat1w4sz.webp)

![吕建中:建立艺术品生态链[图文] 吕建中:建立艺术品生态链[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tdahboo0n0v.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)