《不随桃李一时开》

《不随桃李一时开》

他是美术理论界专家,曾担任过中国国家博物馆副馆长,现为中国美协理论委员会副主任、中国国家博物馆研究员;

他又是书画名家,笔下的梅花、山水自具其趣,个展“文·文人·文人画”正在桂林花桥美术馆举行;

他且是摄影行家,走过世界三百多个博物馆,拍下了大量与众不同的建筑、风景;

他还是一位收藏大家,独特的关注点和品位让他在常州建立起油灯博物馆,讴歌一种“燃烧自己、照亮别人”的高尚品格……

近日,陈履生应广州画院院长方土之邀,前来为“青苗二期”学员授课,做关于“新中国 新国画”的专题演讲。讲座结束后,陈履生接受了本报记者专访。

谈书画创作:承文人精神重前无古人

在为青苗艺术家们所做的“新中国 新国画”讲座中,陈履生深入剖析了新中国美术的几大特点:一、超强的时代性;二、丰富的现实性;三、鲜明的主题性;四、多样的表现性;五、突出的大众性;六、整体的潮流性。他在自己的 “文·文人·文人画”个展前言中也提到,“中西融合”成为20世纪中国画百年发展的主流,文人艺术则成为潮流之外人们理想中的孤岛。而陈履生便是在当代文人画“孤岛”上坚守、探索的少数派之一。“我所做的就是在不可能中表现一种有限的可能性,这就是,用不同的题材,不管新旧,来表现文、文人,而成全一个当代的‘文人画’。”

陈履生说他非常喜欢孔子的一句话:“君子务本,本立而道生”。而画面上的冷峻风格,大概就是他所坚持的“本”了。他笔下的梅花、水仙、国槐、山水等,都给人以不食人间烟火的感觉,哪怕是绚烂的迎春花,那画题用的也是《不随桃李一时开》。

“孤傲清寒是符合中国文人绘画的一种精神。不仅在绘画上,做人也如此。而要用绘画把这种特质表达出来,需要一定的形式来支撑。所以我的山水画构成很简单,既没有花鸟树木,也没有桥梁舟船乃至景点人物,剥离了一切人为的痕迹。当然,营造这样一种氛围有一定技术难度,我必须用种种的方法来解决雷同问题,在笔墨上、画面上多下功夫。”

陈履生笔下的梅花,也显得很特别——枝枝直上直下、峭拔独立,这本来是中国画的大忌,但他就是有办法化不利为有利。“我画的其实更接近于生活现实,如果你好好去观察,会发现梅花的新枝都是直愣愣往上长的。但你要把它画出趣味来,无论是两三枝、四五枝还是六七枝,都得解决好穿插问题,将书法功底显现出来,才能独具一格。”

同时,为了寻求“文人画”的当代性,陈履生还会选择一些前无古人的题材,譬如国槐。国槐的英文名直译过来是“中国的文人树”,在北方的树种里,是最后一个发芽的。在陈履生看来,国槐的枝干特别美,本身就像一幅版画,而且象征着文人的品格。“北京的路边种的都是国槐,它们并非原生树,都是迁移过来的,但它们就是能随遇而安,长势良好;即便被随意砍伐修剪,也还是宠辱不惊,坦荡生长。春天,当所有的道旁树都已绿叶成荫时,国槐才发一点嫩芽,这也是我最欣赏的。我从家里到国博上班,五六公里路两边都是国槐,每天经过都觉得太有形式感了。所以我拍了很多国槐的照片,后来又开始画冬日里的国槐,我想要颂扬的就是这样一种文人精神,而且前人没有画过。”

迎春花同样是古代文人不曾涉及的,陈履生也很喜欢。“迎春的象征性意味可能没有国槐那么深邃,但它的形式感也特别强,枝条乱七八糟的看着很难画,但在从不规则当中寻找到规律性、趣味性,这个过程很有意思。”

因此,陈履生也认为当代文人画有振兴的可能性,去年12月他在巴黎中国文化中心举行的展览,也证实了这一点。“很多外国友人参加了展览开幕式,他们对中国文人画的认知高度令我惊讶。”

《夜读图》 郭怡宗 陈履生美术馆藏

谈青年人学习:既融会贯通又务本坚持

在美术理论、书画摄影乃至展览策划上皆有大成的陈履生,屡屡被人们问到这是如何做到的,他自己最看重哪一方面的才华?

陈履生表示,这些是无法割裂的。“我要是不学习美术史,就不可能把握从元代王冕以来画梅花的一个历史发展,无法突破古人陈陈相因的构图。我的摄影作品格调跟别人不同,也是因为我把绘画的构图方式运用到摄影当中来,博物馆摄影系列主要起因于我在做博物馆研究过程当中,关注到其建筑空间中的光影关系,认识到它的独特性和意义,并通过摄影作品呈现出来。融会贯通非常重要,我跟青苗画家们反复谈到多方面学习,因为当代教育的最大局限就是过于专业化。”

同时,陈履生强调年轻艺术家要了解艺术之本为何,只有立定了方向,才能认识到事物的本源,把握事物发展的规律。“务本才能发自内心地对艺术产生信仰。有很多艺术家对艺术缺乏敬畏之心,才会不断复制自我,或者停滞不前,譬如一辈子画牡丹,自称‘牡丹王’,却不能将牡丹的多样性表现出来。艺术的本真其实要不断地寻找变化,要在否定自我的过程当中来树立自我。我们经常看到很多画家画了一辈子画都没有入门,就是他不知道本在哪里。艺术家要经常吾日三省吾身,看看脚下的路有没有走歪了。”

陈履生还表示,年轻艺术家在务本、在认识自身兴趣爱好之上,还需要做到坚持不懈。

这方面,他自己就是一个很好的样板。1978年陈履生参加高考时,最想学的是绘画,但当时油画专业只招收6人,虽然他在工厂里画过劳动模范,但连石膏像都没接触过;又考虑过考国画专业,也只招6人,最后他报考了招生人数多达19个人的染织专业。但他并不想毕业后到染织厂里面做设计。由于他古文功底很好,就自学起了美术史,也深得一位老师的赏识,经常给他“开小灶”。大学毕业时,本来他可以留校做工艺美术史方面的研究。“但做工艺美术史也不是我喜欢的,所以我又报考了中国美术史专业研究生,成为南京艺术学院历史上的首个。当然,今天的年轻人和我们相比,主要问题是外部诱惑力太大,所以更要耐得住寂寞,有所坚持。能够坚持下来的,不管从事哪一行业,经过三四十年的积淀,都可能成为某方面的专家。”

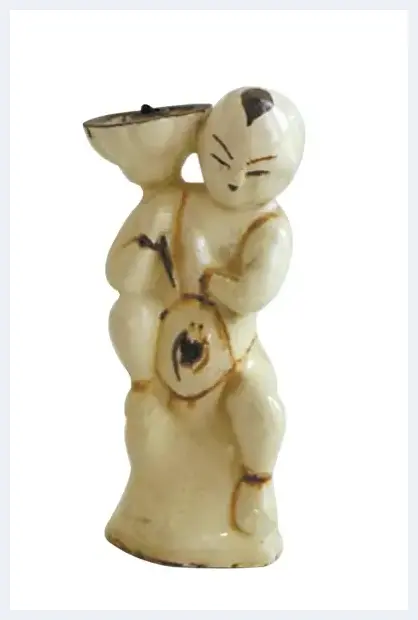

陶瓷娃娃形灯 宋代

谈油灯博物馆:

收藏和研究皆趣味横生

常州除了有陈履生美术馆,还有一座油灯博物馆,是从陈履生所收藏的4000多件油灯文物中,挑选出一千多件作为常规陈列的,系统地展示了自新石器时代开始中国油灯发展的历史及其文化的多样性。

陈履生说,他喜欢收藏是上世纪80年代受到老师的影响,但因为当时囊中羞涩,只能从很便宜的油灯文物开始。而随着研究的深入,他发现中国的油灯文化独特而丰厚。“在人类文明发展史里,油灯和人的生活密不可分。其燃烧自己、照亮别人的品格,一直被人们看成是高尚品格的象征。灯最能激发诗兴,也最能挑起情思。中国历代文人被油灯所触动,写下了无数诗词歌赋。西汉时刘歆、冯商都写过《灯赋》;魏晋时庾信、江淹也有《灯赋》,谢眺则写了《咏灯诗》;唐代韩愈则有《短灯檠歌》……这些都取材于油灯而寓有深意,其他名人佳句更不计其数。”

陈履生表示,他还将争取在一两年内建一个新的博物馆——煤油灯博物馆。因为煤油和煤油灯的出现,颠覆了中国传统的油灯文化,具有很强历史意义和研究价值。因为煤油灯属于舶来品,陈履生的收藏触角更是伸向了世界各地。

“2017年底我在巴黎获得一个历史性的突破——找到了煤油灯的近亲阿尔干灯。此前我并没有见过阿尔干灯的实物,只是查到相关资料图片,知道阿尔干灯是人类历史上首次出现可调节灯芯的灯。但由于阿尔干灯是烧植物油的,比重大,不会像煤油一样顺着灯芯往上走,所以储油罐必须高于灯头,这样阿尔干灯就比煤油灯要复杂许多。因此煤油出现以后,阿尔干灯很快就消失了。那天正好我找到了一个大型的落地煤油灯,拆下来后等负责包装的师傅过来,我就先到对面的店里看看,结果就发现了这对阿尔干灯,真是意外惊喜。”

陈履生兴致勃勃地拿出手机展示他在巴黎的斩获,除了阿尔干灯,他还买到了红灯罩的煤油灯。“小时候家里开照相馆,因为感光问题,灯罩必须用红纸,红纸经常被烤焦。这一次我又买到了一个,太有纪念意义了。”他还用一张张照片展示了1.6米高落地煤油灯的拆卸过程,说:“拆的过程很费劲,要装回去估计得用一天时间,不将拆卸过程拍下来,怕是更难办。你看,这些问题深究起来,是不是都挺有意思的。”

的确,看着他神采飞扬的样子,你很难不被他的精神所感染,也很难会感到时光漠漠催人老,你只会觉得原来这个世界趣味多多,太值得探索。

![韩宝生:不可言传[图文] 韩宝生:不可言传[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgsthzf2xxv.webp)

![艺术名家刘俊京先生[图文] 艺术名家刘俊京先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dscphgg33gx.webp)

![为什么作家喜欢画画[图文] 为什么作家喜欢画画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qekbht2fxf3.webp)

![2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——杨仁杰[图文] 2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——杨仁杰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5sdpm4ouve.webp)

![“党旗飘飘”迎七一:陈明华绘画艺术[图文] “党旗飘飘”迎七一:陈明华绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p2cqi1ukcvo.webp)

![法国策展人蒙图里访谈[图文] 法国策展人蒙图里访谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/klo0r0zvflm.webp)

![钱松喦的艺术及市场走向 后市有较大市场潜力[图文] 钱松喦的艺术及市场走向 后市有较大市场潜力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z1azqv245es.webp)

![冯骥才:谁的画价高谁就是大画家?那就麻烦了[图文] 冯骥才:谁的画价高谁就是大画家?那就麻烦了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rjt1jgm3nzi.webp)

![中华民国九年十年袁大头成市场持续热点[图文] 中华民国九年十年袁大头成市场持续热点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/swcxlx1djoe.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:陈忠洲[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:陈忠洲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l4mhuvwgff3.webp)

![粤北试金石角力墨玉市场[图文] 粤北试金石角力墨玉市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uu0bk0y3eim.webp)

![秦始皇陵石铠甲加工基地和兵马俑有啥关系?[图文] 秦始皇陵石铠甲加工基地和兵马俑有啥关系?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/25x21wd1f1e.webp)

![一花一世界 一指一乾坤 —— 手指画家彭清风的艺术常青之道[图文] 一花一世界 一指一乾坤 —— 手指画家彭清风的艺术常青之道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ux4vl0421cm.webp)

![妮基·圣法勒:迟来的关注和认可[图文] 妮基·圣法勒:迟来的关注和认可[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zriohbyay0b.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)