美国的中国艺术品收藏素有“七大重镇”之说。其中之一佛利尔美术馆(Free Gallery)收藏中国艺术品近3万件,仅中国古画就有1200多件,其中85件为宋元珍品,所藏中国古画数量为全美之最。然而,在创始人佛利尔的遗嘱中规定,展品不得外借,也不得在他国进行展览。故此国人至今仍对其较为陌生。

《画中人:佛利尔的59幅中国人物画》揭开了佛利尔美术馆部分馆藏精品的神秘面纱。本书精选包括《洛神赋图》、《重屏会棋图》、《睢阳五老图》在内的佛利尔美术馆藏的59幅人物画一一分析。作者罗覃(Thomas Lawton)为佛利尔美术馆前馆长,虽为洋人,却对馆藏人物名画用功颇深。本文为解读《洛神赋图》节选,他山之眼,精彩纷呈。

探索“画外之音”:三国群雄逐鹿

《洛神赋图》手卷取著名辞赋《洛神赋》之意绘制而成。《洛神赋》由曹操(155-220)的第三子、曹丕(188-227)的弟弟曹植(192-232)于222 年作成。在一些早期有关中国画的研究中,尽管研究者将这幅藏于佛利尔美术馆的手卷与《洛神赋》联系在一起,但他们仍然难以确切辨识手卷上所绘的故事。亚瑟·韦利是西方研究《洛神赋》与《洛神赋图》关系的第一人,他用自己别具一格、优雅美妙的英文文笔翻译了《洛神赋》的部分篇章。

简单来说,《洛神赋》描写了身居高位的男子与倾国倾城的洛神邂逅的故事,河神的绝世美貌使男子如痴如醉,但洛神最终离他远去。同样的主题最早出现在宋玉的《神女赋》中,在《洛神赋》的序中,曹植也承认《神女赋》是其灵感的来源。但《神女赋》仅以略带情色色彩的“夺人目精”之美来吸引读者的注意力,而《洛神赋》的内容却更加丰富,所体现的意义也更多层。作者用极具音韵美的语言将这个悲伤的爱情故事娓娓道来。诗人先是描写了自己初见洛神的欣喜若狂,随后又用抒情的文字描写女神的美貌与魅力。而后诗人自然向女神表达爱慕之心,女神欣然接受,并指着深深的水流以为期待。这里标志着故事的转折,诗人因内心忧郁迟疑而拒绝了女神,女神幻想破灭、痛苦万分,在一群珍奇异兽和一行随从的伴随下怅然离开了。人去楼空、曲终人散,诗人满怀惆怅与失落,结局令人心酸、动容。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》首段:洛神出场“翩若惊鸿,婉若游龙”

从另一层面来说,有些读者将其视为一个道德故事。诗人失去的爱情源自其内心的迟疑与缺乏信任感。当然,换个角度看,这个爱情故事之所以成为悲剧,也是因为诗人与洛神生活在两个不同的世界,一个沉浮于世,另一个深处“潜川”,“恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。”此外,《洛神赋》还有些自传式的隐喻。曹植少时与曹丕兄弟反目,而这种恶劣的关系并未随着时间的推移而改善。年幼时,曹植爱上甄氏,其父是当时河南省上蔡地区的地方官。后来该女子嫁于东汉著名军阀袁昭的儿子袁熹。曹操击败袁昭后,将甄女许配给儿子曹丕。220 年曹丕继位为魏文帝时,甄氏被封为甄皇后,她为曹丕生育了一儿一女——儿子是227 年继位为魏明帝的曹叡,女儿是东乡公主。后甄氏失宠,于221年被处死。

222年曹植回到洛阳,曹丕将甄皇后的遗物玉缕金带赠予曹植,这令曹植伤心感怀。《洛神赋》正是由这段不伦之恋加工而成的寓言故事,也或许有招魂之用。在《洛神赋》的序中,曹植并未揭露真相,毫无疑问,他无法这么做。据《文选》(卷十九)注释记载,《洛神赋》原名为《感甄赋》,后魏文帝之子魏明帝为避母名讳,下令将其名改为《洛神赋》。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》第二段:诗人向洛神表达仰慕之情。

由题跋观递藏

在任何探讨中国人物画的文本中,顾恺之都被认为是伟大的先驱者之一。现藏于佛利尔美术馆的《洛神赋图》和藏于大英博物馆的《女史箴图》都被认为是顾恺之风格最好的代表作。尽管这两幅作品都被认定为顾恺之所生活时代的作品的早期摹本,但是在古籍中,这两幅作品是直到宋代才与顾恺之联系在一起的。

佛利尔美术馆收藏的《洛神赋图》并不完整,可能不及原作长度的一半。现存的《洛神赋图》开篇就已达到了故事的高潮。诗人已拒绝了洛水女神,女神发出凄厉的叫声,招来许多随从陪同自己离开。在该手卷的最后一部分,诗人坐在山水背景中的一个高台上,他身旁点着蜡烛,显然当时天色已晚。

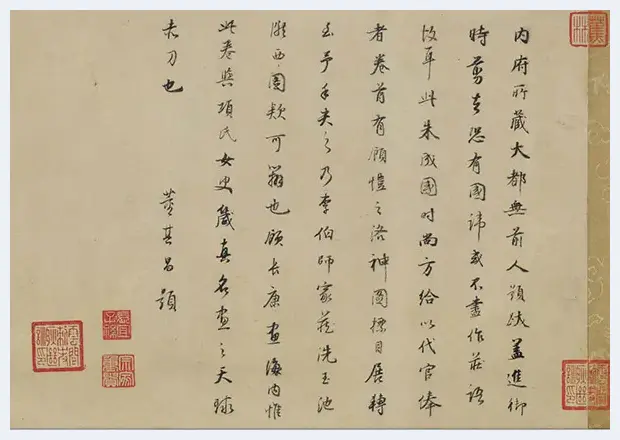

本卷最早的题跋出自董其昌:

内府所藏,大都无前人题跋,盖进御时剪去,恐有国讳或不尽作庄语故耳。此朱成国(明朝)时,尚方给以代官俸者。卷首有“顾恺之《洛神图》”标目,辗转至予手失之;乃李伯师(李公麟)家藏,“洗玉池”“陇西”图款可辨也。顾长康(顾恺之)画,海内惟此卷与项氏《女史箴》(《女史箴图卷》),真名画之天球、赤刀也。董其昌题。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》董其昌题跋

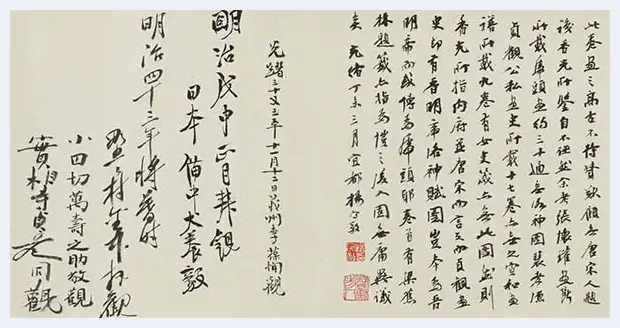

第二则题跋如下:

此卷画之高名,不待赞叹;顾无唐宋人题识,香光(董其昌)所鉴自不诬。然余考张怀瓘《画断》所载虎头(顾恺之)画约三十通,无《洛神图》;裴孝源《贞观公私画史》所载十七卷(顾恺之作),亦无之;《宣和画谱》所载九卷有《女史箴》,亦无此图。然则香光所指内府,并唐宋而言之,而《贞观画史》却有晋明帝《洛神赋图》,岂本为晋明帝而或传为虎头耶。卷首有梁蕉林(梁清标)题签,亦指为恺之,后人固毋庸异议矣。光绪丁未(1907)三月,宜都杨守敬。

杨守敬是著名的藏书家,曾于1880 至1884 年间在中国驻日本大使馆工作。其余的题跋仅简单陈述了李葆恂于1907 年12 月16 日欣赏过该画;犬养(1855-1932)于1907 年11 月28 日至12 月28 日间见过此画;野野村金作拜观,小田切万寿之助(1868-1934)敬观,1910 年实相寺贞彦同观,宣统二年二月(1909 年12 月22 日至1910 年1 月19 日之间)宿迁黄以霖观。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》题跋

最早确切地将顾恺之与《洛神赋图》联系在一起的,是王恽(1227-1307)编写的《书画目录》,其序写于1276 年。此书是王恽根据自己所见元代皇室收藏写成的。另一个将顾恺之与《洛神赋图》联系在一起的是汤垕的《画鉴》,这部著作可追溯到约1350 年。17 世纪以后,有关《洛神赋图》的记载便更为频繁地将其视为顾恺之所作了。

有关顾恺之的记载十分全面,从其生平到其性格秉性,因此,既然在古籍中并无充足的信息支持,那么将《洛神赋图》视为他的作品便不太合理。因此,《洛神赋图》不应被定为“四五世纪后顾恺之所作”,而应为“四世纪后作品”。而具体论及佛利尔美术馆的那件藏品,它不该是“承袭顾恺之风格之作”,而是“沿用晋代画风之作”。

正如杨守敬指出,司马绍(299-325)是《洛神赋图》的第一位创作者。司马绍于322 年至325 年继位为晋明帝,因此他生活的年代比顾恺之早几十年。传统上认为,司马绍曾潜心研究王翼的画作,而早期文本中记载的司马绍画作名称也显示出他曾绘制佛教主题画、人物画和叙事手卷。《贞观公私画史》以及《历代名画记》都将《洛神赋图》归入司马绍名下。

司马绍生活的年代比曹植仅晚一个世纪,因此当时《洛神赋》可能还被认为是崭新的、易引发共鸣的主题。对晋代画家来说,描绘《洛神赋》中大篇幅想象而出的大群人像、各类的神秘生物和变幻万千的风景是极大的挑战。无论绘制《洛神赋图》的先驱者为何人,他的作品中几乎每个细节都被后世的画家忠实地模仿、鲜少被改动,其影响力之深远由此可见。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》第三段:洛神乘云车离去。

爬梳“一图多面”

《洛神赋图》仍有多幅存世。藏于故宫博物院的一幅手卷前已提及,该画记载于《石渠宝笈》,被认为出自顾恺之之手。据其条目所注,手卷后有金章宗四印。画作后五篇跋分别为:赵孟1299年题、李衎(1245-1320)1307 年题、沈度(1357-1434)1417 年题、吴宽(1435-1504)1407 年题、乾隆皇帝(1736-1795 年在位)1741 年题。该画为绢本设色,25.5 厘米宽、541.5 厘米长。除有一部分缺失外,整篇画作完好无损。所缺部分为诗人将玉佩赠予女神表达爱慕之意。马采书中记载第五张图的突兀转折,可以验证图画有缺。

佛利尔美术馆藏《洛神赋图》末段:诗人在洛水边等待到天明,流连忘返

据《石渠宝笈》所记载,另一幅藏于故宫博物院的《洛神赋图》为绢本设色,宽45.4 厘米,长1091 厘米。每部分画作后都配有《洛神赋》中一段文字。《石渠宝笈》的编者将此画认定为“唐代匿名画家所作《洛神图》”。潘天寿《顾恺之》(上海,1958,第28 页)中也提及此画。

另一《洛神赋图》藏于辽宁省博物馆(见于《辽宁省博物馆藏画集》,1-12)。《石渠宝笈三编》将该手卷记为“顾恺之《洛神赋图》的宋代摹本”。该画为绢本设色,宽24.2 厘米、长606 厘米。作品分为22 个部分,每部分画作后都配有《洛神赋》中一段文字。手卷开篇以及诗人拒绝洛神“潜川”请求前的一部分都缺失不见。跋作于1643 年,出自王铎(1592-1652)之手,后有两印。1786年乾隆为其作跋,《石渠宝笈》的编者也为其作跋。辽宁藏手卷引首为梁清标(1620-1691)所写,表达该画为顾恺之所作、书法出自王献之(344-388)之手、卷后有宣和与绍兴内府印。手卷后还有项元汴(1525-1590)、叶钶、梁清标印。

大村西崖编纂的《文人书选》(1921-1922)曾提及另一幅《洛神赋图》。大村西崖认为该画为“《洛神赋图》的唐代摹本”,且质量不高。该画仅有三个支离破碎的片段刊印于《中国名画集》中。

台北故宫博物院(《故宫名画三百种》)也藏有《洛神赋图》残卷。大英博物馆所藏的一幅画还未对外公布。

![明代《东方朔像图》中的心理活动[图文] 明代《东方朔像图》中的心理活动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f3fi1tkzwvp.webp)

![水田映山 落木铺石——朱小胜书法艺术赏析[图文] 水田映山 落木铺石——朱小胜书法艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ujzdeqvspgg.webp)

![音乐Indie 10大文艺唱片封面赏析[图文] 音乐Indie 10大文艺唱片封面赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h1yly2ohjwl.webp)

![书法学习创作:“天然”与“功夫”缺一不可[图文] 书法学习创作:“天然”与“功夫”缺一不可[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aqjvns2ylex.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70年”李正刚艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70年”李正刚艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfvvj3o3aqm.webp)

![素朴寓奇崛,平淡寄温馨:山水大家张复兴的田园视野[图文] 素朴寓奇崛,平淡寄温馨:山水大家张复兴的田园视野[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oisyenuvdh0.webp)

![特色书画专场走俏拍场 为艺市注入源头活水[图文] 特色书画专场走俏拍场 为艺市注入源头活水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aehvefzntko.webp)

![笔走龙蛇亦自然,颜骨柳筋自得章[图文] 笔走龙蛇亦自然,颜骨柳筋自得章[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/whemdnbweng.webp)

![著名书画家贺本荣艺术之路[图文] 著名书画家贺本荣艺术之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ym32lvyyqkr.webp)

![一样追求 别样探索——韩墨彩墨花鸟画透析[图文] 一样追求 别样探索——韩墨彩墨花鸟画透析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q0i11zzdx0b.webp)

![拙静之美——张国樟美育专栏[图文] 拙静之美——张国樟美育专栏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3ou31xqfpos.webp)

![山阴新风——张大风[图文] 山阴新风——张大风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cryrioyiwpk.webp)

![不可小觑!如何收藏掐丝珐琅器?[图文] 不可小觑!如何收藏掐丝珐琅器?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5wsqexuevc.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)