一、面对赵冷月先生的书法,就如同面对着上海这座城市以及在这座城市里生活着的人——雍容华贵而不乏细腻精巧,理性自负而又往往不守常规,注重实际而又常能随机变通。

二、曾经在很长一段时间里,但凡与生活相关的物件儿,比如手表自行车缝纫机西装回力鞋甚至搪瓷的脸盆或者痰盂之类,只要是出自上海,那必然也就与“高级”两字画上了等号。改革开放之后,上海这地方的书法玩儿的也很高级——上海人创办了当时全国唯一的书法杂志,举办了第一次全国性书法大赛和篆刻评选,上海知名的书法家似乎也比全国哪个地方都多——赵冷月先生便是这其中的一位。

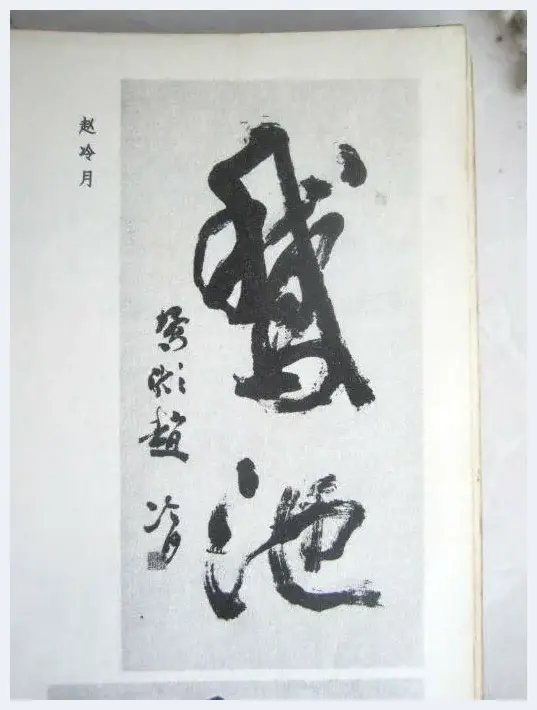

赵先生自幼习字,练的是童子功,定居上海之后,更是与书法须臾不离,悉心耕耘。古稀之后,更专注于汉魏六朝碑刻,笔下苍茫浑厚,生涩老辣,独树一帜。仔细想想,能够在沈尹默之后一派温和秀美的大上海将字写得“丑”到了极致,这种勇气、这种作为,实实在在地与先生们所生活的这座城市一样高级得不得了。

三、提到上海,人们似乎总会首先想到上海人的精细。上世纪90年代初的时候,人们开始想方设法改造装修自己的居住环境。曾记得看过一档装修类的电视节目,专门介绍了一个上海家庭,一间总共七八平米的房子,让主人拾掇的会客、用餐、休息、储物、读书、娱乐各个功能一应俱全。螺蛳壳里做道场,充分展示了上海人的智慧和灵巧。上海人精细,表现的形式叫做心灵手巧,给人的印象是上海人能够把什么东西都搞得完美漂亮,而且其手段做法往往出乎意料。这些妙手巧匠背后所隐藏的是思维模式中的变通与灵动,其中最根本的东西实际也就是不按规矩出牌或者说不走寻常路。

赵先生35岁时才到了上海定居,算不上土生土长的上海人,但在上海生活的50余年之中,对于上海人这种不拘于常理的出牌套路一定也是耳濡目染“学而时习之”的。如果将赵先生变法之后的作品置身于“海派书风”大环境中来品读,赵先生化繁为简的用笔、“孩儿体”般天真烂漫的结字、融碑的朴拙与帖的清灵为一体的气韵格调,不都是出于常理之外的真实写照吗?将视线转向当今书坛,以展览评委喜好为导向、以炫技为能事、以甘做古人复印机为目的、循规蹈矩、亦步亦趋等等已然成为新的时尚。由此而来的千字一面、个性泯灭正在使书法创作中的想象力创造力荡然无存。本应该充满自我并张扬自我的东西一旦被人为地设置了壁垒与障碍,其结果也就如同给生长着的小西葫芦套上各种如人般形状的塑料外壳,采摘之后,虽然被冠以“人参果”之类特有资质的名号,但其实质终归还只是个西葫芦——吃到嘴里的感觉,除了平淡无味,还是平淡无味。

四、赵先生“向往‘豪华落尽见真淳’的大雅之境”,认为“真情实意是书法的根本,只有真实的、自然的、独特的艺术作品,才能入大道。”这一思想,决定了赵先生在面对书法传统时决不会固守。赵先生一生与书法相伴,在碑帖之间进行着加减乘除各种反复“演算”。从某种意义上说,赵先生更像是一位烹饪大师,欧阳询、褚遂良、颜真卿、米芾、何绍基、六朝碑版民间墓志以及西方现代美术观念都成为赵先生手中的作料。赵先生笔下呈现出的古拙苍茫、天真无邪、自由烂漫、心手相依、自由生发,就是这些作料经过反复研磨料理、组合勾兑之后的结果。在赵先生呈现给人们的一道道美味佳肴中,有对传统的稳扎稳打,又有出于自我的情感宣泄;有传统的影像,更有属于自我的灵魂与精神,其间充满了的是对于书法本体意义的渴望与追求。

所谓传统的东西并不是永远的一成不变。动动脑子,尝试着、努力着去改变一下也未尝不可不说,没准就能得到一片新的天地。如今上海街头,肉夹馍在这里能变换出“花干鸡蛋夹馍”、“雪菜香干夹馍”等等不同的名目和花样。小吃摊主将既有的东西拿来与本地实际结合,既符合了当地人的胃口需求,也同时充分彰显了自己的特色。尽管在开始时这种变化可能会让人感到不习惯,在那些“正宗”“传统”人士的眼中更甚至是不伦不类、大逆不道,但只要是自己高兴了、得意了、满足了,那些来自各方的褒贬评论又算得了什么呢?假以时日,谁能说这些“花干鸡蛋夹馍”、“雪菜香干夹馍”之类不会让人无法割舍、回味无穷呢。

五、赵先生晚年变法获得了成功。今天,依然有许许多多像赵先生一样的人们正在书法道路上探索着、努力着。不安于平庸自然要付出更多的汗水;不主故常必然要忍受寂寞与孤独。对于赵先生以及所有书法探索者们的作为和结果,并不需要每一个在场或不在场的观众点赞,需要的是给他们一点理解、一点包容、一点时间……

![传艺术之大美——著名画家王荣昌[图文] 传艺术之大美——著名画家王荣昌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0karzjaynu.webp)

![刘永杰的绘画艺术[图文] 刘永杰的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vir0bwyp0ve.webp)

![2023全国两会书画焦点人物——齐国强[图文] 2023全国两会书画焦点人物——齐国强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulvmtt3piq3.webp)

![亚洲藏家需求强劲 他们都关注哪些西方艺术品[图文] 亚洲藏家需求强劲 他们都关注哪些西方艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tvnfncwcj5p.webp)

![凝重唯美,富有张力——崔泉溪作品赏析[图文] 凝重唯美,富有张力——崔泉溪作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nddgy5pjbby.webp)

![百年传承:李海洲先生艺术鉴赏[图文] 百年传承:李海洲先生艺术鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkwfxne14kg.webp)

![劳笃文先生和他的书法艺术[图文] 劳笃文先生和他的书法艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ve5z152tnfk.webp)

![文创消费大爆发 博物馆艺术科研机构集体变网红[图文] 文创消费大爆发 博物馆艺术科研机构集体变网红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b43saa5lmjn.webp)

![国画大家刘旦宅作品《渊明爱菊图》赏析[图文] 国画大家刘旦宅作品《渊明爱菊图》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mp2fc05myos.webp)

![身残志坚写丹青——书画家康海洋[图文] 身残志坚写丹青——书画家康海洋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rnyjttjpwgo.webp)

![刘凌仓 | 中国画的线描与造型[图文] 刘凌仓 | 中国画的线描与造型[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aolh31lt14z.webp)

![冬莹君的人艺一席谈[图文] 冬莹君的人艺一席谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vofbgvdz4jo.webp)

![董全洲:立字先立人,练字兼练心[图文] 董全洲:立字先立人,练字兼练心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a33d4fdy23x.webp)

![我们如何看懂马修·巴尼?[图文] 我们如何看懂马修·巴尼?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a24aimpxhmn.webp)

![笔墨蒙养——李冉中国画作品赏析[图文] 笔墨蒙养——李冉中国画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y23ci3py1si.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)