朱塞佩·阿尔坎博托 春 布面油画 1563年

绘画是需要物质承载的,油画的支撑物从木板到亚麻布;书法从甲骨、钟鼎到竹简、宣纸;版画从木版到石版、铜版等。每种材料因为语言不同的特点都日趋严密,同人类生存法则一样,也都符合着适者生存的法则。

物极必反,当一种材料达到使用顶峰,它自己也就失去了自身再创造的可能性,同样伴随而来的是,会有一种新的材料产生并刺激着人们。

朱塞佩·阿尔坎博托(GiuseppeArcimboldo,1527-1593年)是意大利文艺复兴时期画家。以其独特的“组合肖像”作品而闻名,这是用水果、蔬菜、花草、书籍、鱼类等各种物体组合而成的人物肖像。阿尔坎博托在组合肖像的创作中摒弃了传统写实的描绘人像的方式,将不同的物体加以组合,通过并置、重叠等方式,利用错视性,构建出具有双重意象的图像,每幅作品中用以组合的物体并非随意选择,而是存在着同质性,并与画面的主题存在相关性。

许多超现实主义画家视他为20世纪超现实主义运动的先驱。虽然在他的画面中仍然使用的是油画这一材料作为媒介,但在那个时代这是有独创性的,写实的手法预示着在现实的可能性。

第一次看到朱塞佩·阿尔坎博托的作品会想有没有人将其做成真实的雕塑,后来发现在现代公共艺术中早已被采用,竖立在公园之中。

朱塞佩·阿尔坎博托 夏 布面油画 1563年

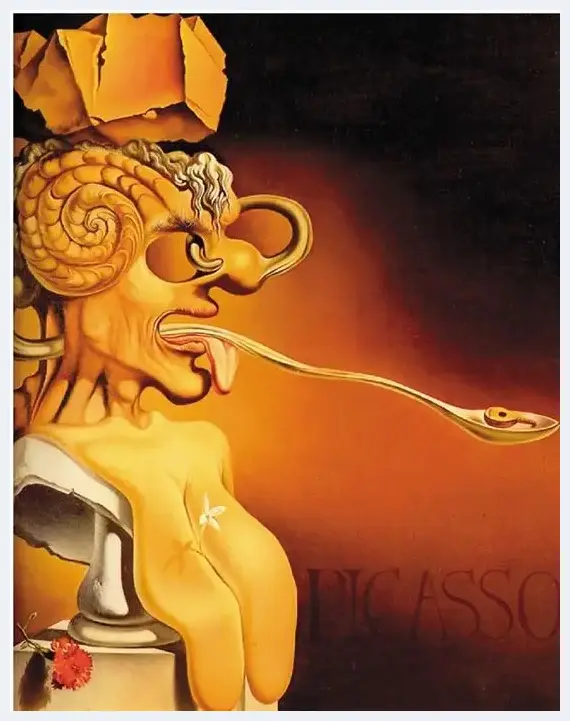

在超现实主义画家达利的很多作品中也采用了这样的组合形式来组合新的形象。他进一步地通过变形扭曲,使得如梦境一般的空间更加怪诞离奇。达利运用娴熟的古典写实技法真实地再现他想表现的一切事物与场景,所描绘的场景如同一个迷宫,而达利的迷宫却是用玻璃做的,你明明看得清每条道路,甚至是出口的方位,但是却怎么也走不出去。

1938年以探索潜意识的意象著称的达利在伦敦会见了弗洛伊德。弗洛伊德对他的画议论道:“你的艺术当中有什么使我感兴趣的呢?不是无意识而是有意识。”达利的艺术可谓是极端的“真实的荒诞”。这组由达利创意、哈尔斯曼拍摄的照片是由七个裸女构成的骷髅头,这种和阿尔坎博托如出一辙的组合形式将性与死亡结合从而产生了新的双重意象。

澳大利亚艺术家菲娅·乔宾斯(FreyaJobbins)收集了许多废弃的芭比娃娃,用这些回收的消费品作为元素重新组合成新的形象。可分辨的四肢形象如同肢解的芭比娃娃一般,带给我们新的感官刺激。所有使用的物品都是经过精心挑选的娃娃假肢,最终拼出了这么一个怪异、富有肌肉线条的神奇的脸。

在杨·史云梅耶(JanSvankmajer)定格动画《对话的维度》的第一个章节——“永远的对话”中,食物人像、金属人像、文具人像依次出现,它们彼此吞噬、交融、倾轧,最终同化出现了人的形象。这些人像具有象征意义,可以被认为是资本家、文人、平民的代表,金属粉碎事物,文具粉碎文具,如此周而复始,形成了金属文具事物参杂在一起的无差别的人像,然后是无休止的复制。史云梅耶说人并不存在“温和”的对话,而是人类残酷的趋同,这是社会的现状,是人与人之间、国与国之间奉行的准则。《对话的维度》第一个短篇展现出来的由蔬菜瓜果和锅碗瓢盆组成的人形,与阿尔坎博托的绘画中的形象不谋而合。这一形式运用得更加自由和鲜活,很恰当地表现出作者的意图,表达出了人与人之间对话的状态。

萨瓦尔多·达利 毕加索在二十一世纪的画像

出生在中国台湾省的苏育贤创作了《花山墙》,为一件涉猎宗教、死亡、虚实等不同层面的录像作品,使用了纸扎文化的元素与象征意涵。

《花山墙》一名源自于台湾建筑的山墙,是侧屋身连结屋顶的山形墙面,其功能为承重、通风以及防火,而在引进了西式的立面山墙结构,逐而转变为仅剩装饰性的用途,此由实至虚的功能转换启发了这个作品。几个不同的概念在一个作品里汇集到了一起。作品中材料有着多种的可能性和开放性。艺术家也讲我们对材料的想象远不及现实更复杂丰富。

这些艺术家有意无意的都与阿尔坎博托的作品发生着联系,都在这一形式下增加了新的方法,给观者所呈现的非常不同。这有些类似在中国的书法和文人画中所强调的师承关系,后人在前人的笔墨里不断创新来寻找新的表现空间。

这些作品中材料的使用从单一的油画到现代出现的多媒体,在阿尔坎博托的“组合形式”下作品的材料越来越丰富多样、媒介也越来越广泛多元。于是我也开始思考,作品中的材料在有限的形式下是如何诠释主题的;作品中的材料难道只有物质的属性;艺术作品中的材料空间又都来源于何处。

在物质层面以外寻找“材料”。在社会中我们来源于哪里?“群”和“区”,“群”中比如论坛的现场、旅行团、炒房团等等有一定目的性地聚集在一起,而“区”则是我们的住宅社区、学校、大学城、商业区、省、市等以地区作为单位。同样空间可以理解为两种,第一“无形”的空间,第二“系统”的空间,无形的空间比如人际网络、因特网、微信等等,系统的空间有美术史、书法、课程、知识等。

安伯托·艾珂在《开放的作品》中称“有限的形式,无限的诠释”。依照艾柯的开放性理论,即便是被认为最无需可循的先锋艺术,也不能继续把自己从艺术的历史中独自摘出来。在他看来,“混乱”也是有形式的,“先锋”有别于传统艺术的特殊性,很大程度上在于传递信息形式的不同。

![艺术是天然排斥大众的吗[图文] 艺术是天然排斥大众的吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qj2yhf4zzmq.webp)

![夏至不纳棉[图文] 夏至不纳棉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0je4ahjmiqr.webp)

![艺术品收藏:坐上股市跷跷板[图文] 艺术品收藏:坐上股市跷跷板[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4zmwqnv4brc.webp)

![古旧家具收藏门槛低市场潜力大[图文] 古旧家具收藏门槛低市场潜力大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrkwnuknk4y.webp)

![傲视同侪的当代艺术拍场[图文] 傲视同侪的当代艺术拍场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d3ktp4rmga4.webp)

![克里姆特这货为什么突然火了[图文] 克里姆特这货为什么突然火了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bfhq5myfgcu.webp)

![钱币投资遭遇“滑铁卢”:纪念币现大跌行情[图文] 钱币投资遭遇“滑铁卢”:纪念币现大跌行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2nrfqobg1p1.webp)

![党旗飘飘,十九大专题:陈先水国画艺术欣赏[图文] 党旗飘飘,十九大专题:陈先水国画艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xup4a5qabix.webp)

![当代艺术该走向何方[图文] 当代艺术该走向何方[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o22bhlyx34d.webp)

![同一文化的认同和尊崇 ——康里巎巎其人其艺[图文] 同一文化的认同和尊崇 ——康里巎巎其人其艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jt41qhuye1r.webp)

![当代艺术拍卖破冰 中青年实力派作品走俏[图文] 当代艺术拍卖破冰 中青年实力派作品走俏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvbfpvjknqk.webp)

![书画同人丨尹一鸿书《毛泽东诗词》作品赏析[图文] 书画同人丨尹一鸿书《毛泽东诗词》作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxzqilcarmy.webp)

![乐伟:趣味是最高的才情[图文] 乐伟:趣味是最高的才情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yry53ffovq3.webp)

![现代主义之父塞尚也到古典艺术里吸收营养[图文] 现代主义之父塞尚也到古典艺术里吸收营养[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iulhmjmclpp.webp)

![从无到有的经济奇迹:中国艺术品市场回眸[图文] 从无到有的经济奇迹:中国艺术品市场回眸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h5ioqtopdvr.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)