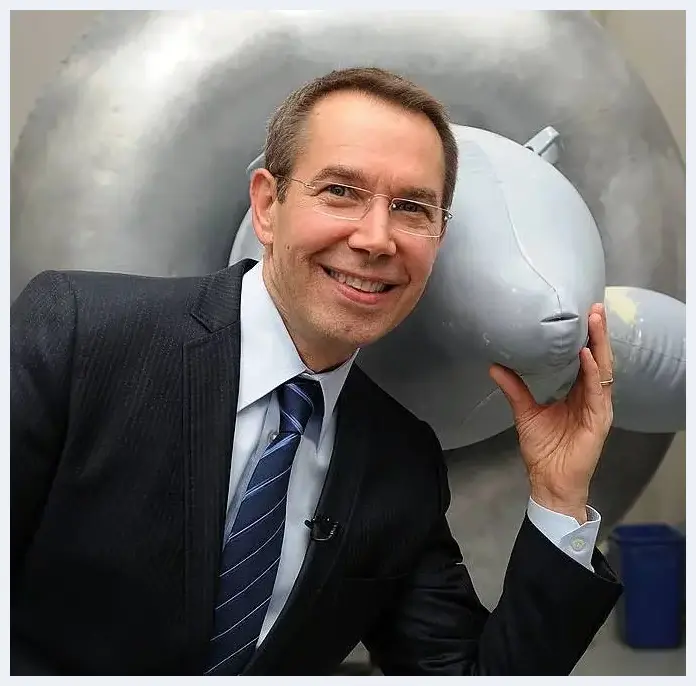

杰夫-昆斯在工作室。图片:Andrew H。 Walker/Getty Images

杰夫-昆斯在工作室。图片:Andrew H。 Walker/Getty Images

本周,是三个关于横扫全球的产业趋势的故事……

重金属

周二,我们得知杰夫-昆斯在一周前对自己的绘画部进行了大裁员。这最新的一轮裁员让2017年绘画部门的职员大概减少了一半——据我artnet同事Julia Halperin与Brian Boucher报道,这相比于2015年昆斯雇佣“100多位”画工的巅峰时期还不足三分之一。

被辞退的员工当中据说有在这位气球狗大师工作室呆了10年以上的工人,“至少有一部分除了最后一笔工资之外什么补偿都没有收到。”很难相信,做出这样事情的人是一个曾经说过“销售是道德前线”的家伙,但是,用NBA球星凯文-加内特的话说,在2017年,一切都有可能!

当然,价值5840万美元的问题就在于是什么让昆斯拿自己的人事部开刀?我同事的线人说出了两个主要理由:

首先,昆斯曾为了生产将自己的油画部进行了大规模扩张,不过他的凝视球系列绘画遭遇了滑铁卢。如果销售确实是道德的前线的话,这故事听起来就像是这些作品在过去的两年时间是在靠窃取老年人的社会保险在过活。

不过,第二个原因则与大文化背景下的焦虑有关。至少有一位前雇员说,一直对更新、更先进的制造技术有着浓厚兴趣的昆斯,越来越想通过外包工作给机器而非有技术的工人们来完成自己的作品。

客观说,这很有道理。不管结果是要造车还是为惠特尼回顾展完美地复制独立钟,那些质量至上的雇员们现在都在面临相同的问题:人力有什么优势?特别是他们需要支付费用、要休息、还有组织工会抗议老板的威胁(假装他们还没有这样做)?

如果这样的想法促成了昆斯的裁员意愿的话,那么这一结果就将艺术界少见的、由科技引发的产业变化推到了前台。将来,很多业内外人士从上而下地都会对科技“让艺术市场民主化”而欢欣鼓舞。

但在昆斯的这个事件当中,科技也许让几十个技巧卓越的画工失去了工作。2017年,我们应该更加谨慎的来考虑这些问题,不管是站在文化界的角度还是在更广义的劳工市场。

纽约民主党议员Nydia M。 Velázquez

纽约民主党议员Nydia M。 Velázquez

红色债务的面具

上周四,纽约议员Nydia M。 Velázquez宣布了一个向合格的大学艺术专业学生免除最高可达1万美元学生贷款的措施。就像Jillian Steinhauer写的一样,为了获得这一福利,这些所涉及的学生需要“全职为老年人、儿童、或者青少年”服务一段至今还长度未知的时间。

Velázquez办公室的新闻稿称,她关注这一领域是因为“学习艺术、音乐、设计的文科生平均负债大概是2.2万美元,”而人文类学院学生的负债平均在19445美元,研究型大学学生的负债平均在18100美元。”简单说,受过大学教育的大学生负债更高,所以他们应该接受更多的支持,恢复正常的财务状况。

这样的法案是否能够在共和党控制的议会通过?机会似乎比新出生的婴儿能够在接生医生的脑袋上扣篮的几率都要小。我们可以先忘记这样的政策是多么的模糊不清,甚至也会和现有的公共服务贷款宽恕程序(Public Service Loan Forgiveness Program)有重复——Steinhauer甚至在自己的提案里强调了这个政策。

在我看来,真正的问题并不在于艺术专业的学生平均负债要比其他专业高2500至4000美元,而是所有的大学生在毕业的时候平均负债高达1.8万美元。

为一小部分的学生、而不是其他所有人提供帮助,就像是上周二知名民主党人士在亚特兰大赌马输掉2500万美元一样。为什么?因为这样孤注一掷的行为表现出了:A)受资助者基本没有什么其他平台,B)共和党的操控促使了5分之1的“摇摆”席位在2012年之后其实已经转换了阵营,就好像《Salon》总编David Daley在即将出版的新书当中写的一样。

Velázquez也许是出于好心。但是如果我们真想帮助艺术专业的学生改善经济状况的话,也许应该拿那个限制了所有大学学生的根本原因开刀,而不是选择性地帮助那些相比其他人情况更加紧急的文化领域的人。

不过,现在明哲保身似乎比建立什么联盟要更加流行,所以那些想要解决艺术学生问题的人怎么会有更长远的眼光呢?

尼古拉斯-塞罗塔在泰特现代美术馆的新闻发布会上,2016年6月14日,伦敦。图片:Courtesy of Jack Taylor/Getty Images

尼古拉斯-塞罗塔在泰特现代美术馆的新闻发布会上,2016年6月14日,伦敦。图片:Courtesy of Jack Taylor/Getty Images

镜花水月

终于,在本周,Charlotte Higgins带领众多的读者回顾了刚刚退休的泰特馆长尼古拉斯-塞罗塔的神奇经历。他的故事揭示的不仅仅是近年来那些值得回忆的事情。它还告诉我们了很多关于当下以及未来很多有价值的内容。

作为一个2005年之前还和当代艺术没什么交集的美国人,我一直以来知道的只是伦敦是文化领域的传统全球重镇。而Higgins告诉我们,几十年前,泰特——1970年的时候只有单一的场馆——反映出的是英国对于这一领域的宏观态度:“收藏被分成‘英国艺术’和‘现代国外艺术’两大不均衡体系,就好像当代艺术是来自海外的一场阴谋一样”。

塞罗塔在1988年接手泰特。在宏观的政治和经济环境之下,他在接下来的30多年时间里将这个二流的机构变成了有着4幢建筑的文化景观,其中领衔的就是让他觉得骄傲的、有着各种当代艺术展的泰特现代美术馆。

但是,在泰特之后,在英格兰艺术委员会就职的塞罗塔并不觉得这样的转换是有什么前途的。在这本书的结尾,他表现出了自己的担忧,说在英国“过多注意力都集中在了“对Higgins所说的新鲜事物的价值”产生质疑。在塞罗塔看来,这种具有破坏性的怀旧气息似乎有着很多负面的可能性,不管是对英国与欧盟的关系、还是当代艺术。

这里的要点在于,塞罗塔的个人视角与众多艺术产业人士的态度之间的鸿沟。大部分经纪人、拍卖行、藏家、博物馆专家、学者都会告诉你,新——至少是近期的——似乎是别无二家的选择。

但是塞罗塔的预感至少应该引起我们的质疑,这样的立场实际上是如何与艺术圈这个密封舱之外的阵营相符合的。从统计上看,机构的参观人数似乎可以在全球,至少西方,证明这种担忧并不无道理。

如果TAN的2016年参观人数是正确的,那么从去年最受欢迎的博物馆当代艺术展览上至少可以得出这样的结论:

A)当代艺术展的参观总数其实与最受欢迎(排名前十的)古典大师油画展差不多;

B)参观当代艺术展的人数大约是最受欢迎的后印象派及现代艺术展观众人数的64%;

C)当代艺术展的参观人数大概是前两种类型总人数的40%。

虽然这是一个极其复杂的问题,但是我觉得这些至少部分反应了艺术家作为反映出广义文化的地位——或者一样重要的,宏观经济状况。

如果近些年你和那些你关心的人觉得失去了很多,那么很可能你们就会希望世界会回归到旧时的状态——就会去怀念那些与美好的旧时光相关的东西,不管是政治还是艺术(视觉、音乐、电影、或者其他)。

但是,如果你和你关心的人,比如到六月底之前都在超级藏家一掷千金的希腊群岛时,可以很幸运的说自己是“艺术难民”——或者至少你觉得自己在21世纪可以免于被遗忘——那么,你也许对当下所发生、以及即将的事情有着更开放的态度。在这样一个社会和经济动荡、花费巨款来购买所谓的前卫作品可以增加自己名望的年代,这样的说法似乎很有道理。

如此说来,塞罗塔从泰特转职Arts Council England就意味着他需要在当下的现实——很多公民所喜欢的“进步”其实就是要坐着时光机器穿过虫洞回到过去——当中重新来认识自己耗费一生所推广的激进艺术。我并不是说当代艺术家需要开始考虑Norman Rockwell式的复古回忆,这就像是在说“经济焦虑”让人有理由去宣扬新纳粹主义一样无稽。但我想说的是品味往往与经济有着紧密关联。就像塞罗塔一样,我们这些艺术圈的人应该考虑这些因素与我们想要做的事情有什么样的关联,不管是从个人层面还是集体的角度。

![百年辉煌 百位名家——画家李晓东[图文] 百年辉煌 百位名家——画家李晓东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4vqecm21jhe.webp)

![中国著名红色画家鲍岳廷先生的艺术之路[图文] 中国著名红色画家鲍岳廷先生的艺术之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p44downdbx4.webp)

![书画皆通 德艺双馨 ——我所认识的侯德昌[图文] 书画皆通 德艺双馨 ——我所认识的侯德昌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kscxa2yirld.webp)

![熊宁辉:音乐是他绘画的原动力[图文] 熊宁辉:音乐是他绘画的原动力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzr3q3wzi4a.webp)

![坎坷与机遇并存:2016年艺术品市场秋拍观察[图文] 坎坷与机遇并存:2016年艺术品市场秋拍观察[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ixhgwdoj4jg.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家王启民作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家王启民作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dlo325xtash.webp)

![艺术先锋人物:著名画家胡金刚[图文] 艺术先锋人物:著名画家胡金刚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5afh5kelsgg.webp)

![自画像:艺术家的生命独白[图文] 自画像:艺术家的生命独白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/54sofo3xno5.webp)

![古董买到手可以反悔吗[图文] 古董买到手可以反悔吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hkex1wgalgx.webp)

![翻倍增长的网拍交易额 未来拍卖模式迎变革[图文] 翻倍增长的网拍交易额 未来拍卖模式迎变革[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ukayws22zbp.webp)

![大美黄山 笔墨境象——陈廷友先生黄山绘画艺术评析[图文] 大美黄山 笔墨境象——陈廷友先生黄山绘画艺术评析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ffridwrte2m.webp)

![水墨丹青绘乡情——胡国荣工笔画欣赏[图文] 水墨丹青绘乡情——胡国荣工笔画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/htm0nvnmmkc.webp)

![文化自信绝非空谈[图文] 文化自信绝非空谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mjifvlqg1rj.webp)

![自杀九次而不死 徐渭是用命在写书法[图文] 自杀九次而不死 徐渭是用命在写书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/emgkphsrfgr.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)