公共性是美术馆与生俱来的基因,面向公众的教育功能也是大多数国家愿意资助美术馆开展艺术活动的重要因素。位于伦敦东区的白教堂美术馆在成立之初的1901年,便已经将教育普及作为美术馆的一大宗旨,希望用艺术对公众进行良性的引导。本次对谈的蔵屋美香女士在2004年去往伦敦研修,特意选择了白教堂美术馆(Whitechapel Art Gallery)这个具有特殊性的艺术机构。其特殊性之一在于地理位置的复杂性;其二在于机构人员精炼,却完成了大量展览及教育工作,为所在地区贡献颇丰。美术馆如何摆脱“艺术家的沙龙”这一尴尬困境,真正成为公众服务场所,或许白教堂美术馆的实践可以作为借鉴。

这一系列对谈选取了《围绕美术馆的对话》(对话者:西泽立卫,集英社,2010年10月出版)以及日本城市建筑类网站“10+1web site”的连载栏目《对话:美术馆建筑研究》中,西泽立卫和青木淳这两位建筑师与参观者、美术馆建筑师、艺术家、美术馆策展人之间的讨论,以求更为立体地展现围绕着美术馆的各种公共性思考。

白教堂美术馆(左)外景

本期对谈人

蔵屋美香担任东京国立近代美术馆美术科科长(注:相当于中国的部门负责人)一职,参与策划多个美术馆展览,对日本近代及当代艺术在当下语境中进行历史性及文脉的重新梳理。由她策划的第55届威尼斯双年展日本馆,获得该年度特别提名奖。

青木淳是被评价为继承了现代主义思想,有着后现代主义风格的日本建筑家。毕业于东京大学,获得硕士学位。并曾经在矶崎新建筑事务所工作九年,形成了个人独特的极简风格。他曾经负责设计过青森县立美术馆以及路易威登全球五家旗舰店,以及大阪白色教堂等。

地处伦敦最贫困地区的白教堂美术馆是如何运作的

青木淳(以下简称青木):2004年蔵屋女士去往伦敦研修。那个期间,你通过信件向同事和朋友发送“通信”,我也饶有兴趣地拜读了。由此明白了日本与英国的艺术环境究竟有着怎样的差别,对于我们思考如今或者说今后日本的艺术环境非常有意义。你选择的研修点是白教堂美术馆。这是你自己的选择吗?

蔵屋美香(以下简称蔵屋):是的。从2004年9月1日开始到2005年3月5日,我作为文部科学省驻外研修员去往伦敦,在白教堂美术馆以及推进美术馆教育普及活动的团体Engage进行研修。

青木:为何会选择白教堂美术馆呢?

蔵屋:一个原因是白教堂美术馆所在的地区是伦敦最贫困的区域,是一个具有特殊性的区域,为此从一百多年前开始便针对这个地区的居民实行先进的教育普及项目。其二,与我自己供职的东京国立近代美术馆相比,白教堂美术馆是个非常小型的组织,尽可能地节约资源以最小型的系统进行活动,对此我个人非常感兴趣。

青木:从一百多年前开始的吗?

蔵屋:美术馆成立于1901年,从那时候开始便以教育普及活动作为主要宗旨

青木:居然从100年以前就有这样的教育意识,还真不知道呢。你是以怎样的位置在白教堂美术馆工作的呢?

蔵屋:这个要说清楚就有点难了,我姑且是以访问策展人的身份去的,这个身份听上去很酷,其实在白教堂这样的小型组织,琐碎的业务非常多,总是处于一种人手短缺的状态。任何一名成员都准备好随时随地处理各种杂务。我当然要帮忙完成项目、布展,同时还要邮发大量信件、买三明治等等,这些事情都要做。

青木:还要做这些杂务啊!不过这样一来,或许也能更好地理解白教堂这样一个机构呢。

蔵屋:的确如此,包括这些综合事务在内,能够了解整体的运作。

青木:白教堂究竟是怎样一个机构呢?

蔵屋:原本是一对资本家夫妇设立的,现在则是以财团的形式运营。除了一小部分的展览,基本都是免费入场的。除了从国家或地区获得补助金以外,门票和周边产品的销售能够基本支撑运营成本。

青木:是啊,基本上是免费参观的画廊。究竟是如何做到的,我一直觉得很不可思议呢。是不是来自政府等的补助金占了相当大的比例呢。政府的补助金与包括门票收入在内的销售收入大概是怎样的比例?

展览现场图

蔵屋:正确的数字我倒是没有调查,但听说是4比6左右,4成来自于政府的补贴,6成是运营收入。

青木:6成都是收入,也很厉害呢。究竟是如何做到的呢?他们的运营模式跟日本有很大不同吗?

蔵屋:策展教育(学艺)部门与日本没有太大的区别,但是在日本属于庶务科(注:相当于中国的行政部门或运营部门)的工作,在这里却是由美术馆运营的专业人员,也就是有博物馆业务的专家担任的。特别是宣传推广以及资金筹措这些方面,即提升美术馆形象或吸引慈善者捐资等相当于美术馆生命线的关键,是非常重要的职位。

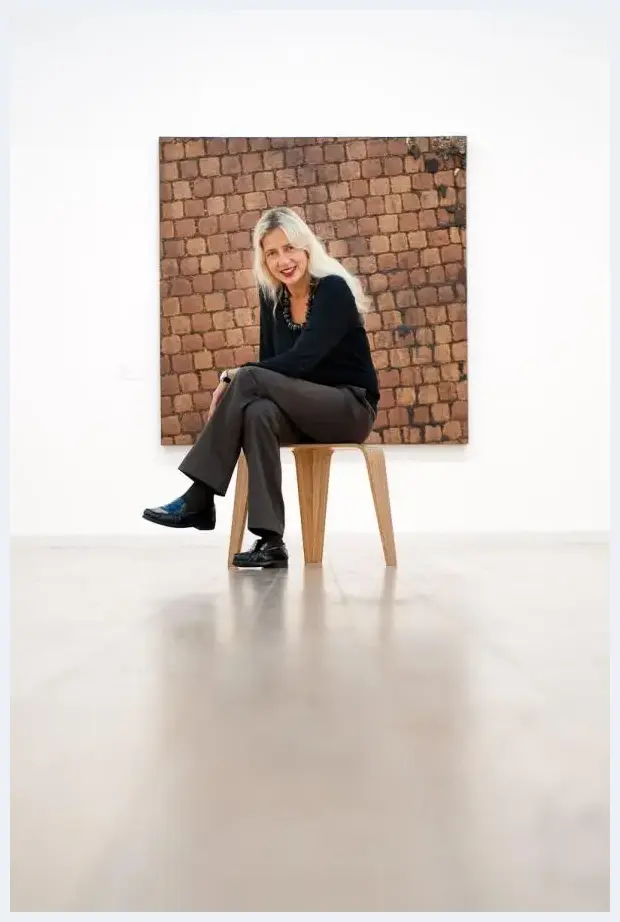

蔵屋:馆长是伊沃纳·博拉维克(Iwona Blazwick),她在泰特美术馆创立之初,曾经负责主要的藏品展,是当时在世界范围内获得很好的评价的女性策展人。

伊沃纳·博拉维克

青木:馆长对整体的管理掌控到什么程度呢?

蔵屋:她几乎会涉及美术馆运营的各个方面。包括展览企划、贵族宴会时的广告塔制作,甚至艺术品商店。英国的美术馆馆长,不但要利用人脉资源、调动资金,还要带给美术馆优秀的作品,没有这些让美术馆脱颖而出的综合才能是不行的。感觉就是要统揽所有。特别是伊沃纳,她对于每件作品的眼光、以及这些作品的展示方式有着独特的审美,而且还有种吸引人的领导魅力。

青木:也就是组织运营的能力以及策展人的实力与魅力。

蔵屋:不仅是经营能力,她鉴别好作品的能力也得到人们的尊重,工作人员愿意跟随她一起工作,藏家也认可她策划的展览的意义并愿意将自己的好作品借给她,结果便造就了展览或者美术馆自身所拥有的地位。这样一来,便能够募集到捐款或补助金,填补运营成本,美术馆的运营便进入一个良好的循环。隶属馆长之下的展览部门共有4名人员,实施展览的具体工作。其中2名策展人,还有2名助理 ,辅助策展人并负责展览的运输及布展等工作。

青木:展览部门只有四名工作人员,相当少呢。

蔵屋:是啊,而且一年要做四个展览,很辛苦。一个展览开始后,马上就要开始准备下一个展览了。

教育普及部门的分工和特色

青木:除了展览部门,还有哪些部门呢?

蔵屋:独立于展览部门的,还有教育普及部门,这里共有3名工作人员。

青木:教育普及也只有三个人吗?

蔵屋:虽然只有三名全职工作人员,但是还有兼职人员以及可以邀请来做讲座的学者等,以多样的形式让人们参与到美术馆的教育普及工作中,这是美术馆的一大特征。

青木:三名全职工作人员各自有不同的职责吗?

蔵屋:其中一位是教育普及部门的主管,负责整体的统筹,策划组织面向大人和艺术爱好者的讲座等活动。另一位则被称为学校项目人,专门负责学生们的参观活动,剩下的一位被称为社区项目人,专门面对那个地区的居民筹划活动项目。这个社区项目的设置可以说是白教堂美术馆最显著的特色。

青木:能否具体介绍一下他们的工作呢?首先,主管具体负责哪方面的工作呢?

蔵屋:主管的工作主要是监管项目的整体,对于项目的内容进行把控,并对预算成本等进行调配。至于讲座及活动,当然会有关于当下展览的讲座,其实独立于展览的策划也有很多,诗朗诵会、乐队演奏、表演、电影特别放映、邀请著名学者做系列讲座等等。另外,还会组织年轻艺术家将自己的作品或想法展示给资深策展人或批评家,邀请他们做出评价,这也是一项相当独特的活动。负责人艾丽西亚·米勒(Alicia Miller)女士,原本在美国从事摄影艺术的策展,就好像是与展览部门竞赛一般,不断地推出各种新的企划。

Taster Evening项目,组织不同文化背景的人们进行交流

电影放映日

青木:这样的内容非常充实呢。那么,与学校的联系又做得如何呢?

蔵屋:在展览开幕酒会前,会面向当地学校的老师进行导览,如果老师对展览感兴趣的话,便会事先预约学生参观项目。这样的学生参观项目一周举办一次,开放参观当日,由美术馆向外委托的被称为艺术家教育者的人员,会负责内容到运营整体的工作。基本上这个项目包括作品的导览、从作品获得灵感展开工作坊或者说手工活动,两者一般是结合在一起进行的。从小学低年级学生到专业学校,这个年龄段的孩子都能参加这些活动。另外,还会将当下的展览与教科书的内容相结合,提出授课中能够活用的方案,并准备相应的教具。每次展览都会将这样的提案发送给当地40家学校的老师,还提供网络下载。即便不参加美术馆的项目,也能够按照老师自身的创意自由使用展览的这些内容。

教师预览

家庭日(Family Day)工作坊活动

青木:那与社区的关联又如何维系呢?

蔵屋:这方面主要是通过与地区的青年组织或各种NPO(注:非营利机构,Non Profit Organization的缩写)组织相互合作完成项目的。例如,在我去之前已经结束的这个项目。由于这个地区居住着很多伊斯兰教信徒,对女性的行动有严格的限制。于是,便将那些十几岁的女孩子聚集起来,将她们平时深埋心中的想法印在T恤上,并举着这些T恤在街上行走。这样的项目对这个地区的人们是非常具有挑战性的。还有一些是我亲自参加的项目。将流浪汉聚集在一起,用整整一天的时间让他们就展览的作品进行讨论;或者让那些未成年妈妈(Teenage Mom)学习摄影的项目等等。

摄影工作坊

青木:这么多事情居然只有三个人负责,还真是难以置信。

面对复杂的居民构成,美术馆有其特殊的地域贡献

青木:白教堂美术馆所在的区域是开膛手杰克事件(注:1888年8月7日到11月8日期间,于伦敦东区的白教堂一带以残忍手法连续杀害至少五名妓女的凶手代称。至今仍无法确认凶手身份,成为世纪悬案)发生的地点吧。

蔵屋:是的,白教堂美术馆的常用出入口外面的中庭,恰好是第几位受害者尸体被发现的现场。再往里一点,就是其中某位嫌疑犯的居所,那是一家酒吧的二楼。

青木:感觉很恐怖呢。

蔵屋:白教堂美术馆所处的区域是非常特殊的,100年前便是伦敦最贫困的地区,现在依然如是。白教堂美术馆设立当初,这里居住了很多爱尔兰移民。这里正好位于伦敦港区(Docklands)和伦敦金融城(The City of London)的中间,从港口上岸却无法进入金融城的人群便滞留在此。白教堂美术馆首先是想要让这些爱尔兰移民看见美丽的事物,出于那个时代特有的慈善精神而设立的。渐渐地,爱尔兰人获得成功从这个区域迁出后,紧接着受到东欧国家迫害逃亡至此的犹太人开始长期居留在这里。到了二十世纪七十年代,因孟加拉国政变而逃亡的旧殖民地的人们开始聚集在这里。现在,大概4成的居民是孟加拉人、其他还有巴基斯坦、斯里兰卡、非洲的撒马利亚人也很多。

白教堂美术馆咖啡馆

青木:这样的地区与金融城相邻呢。

蔵屋:出了美术馆右转,行走10分钟左右便是金融城。往左走,就马上会看到咖哩餐馆和售卖沙丽的商店林林总总,是伦敦热闹的红砖巷(Brick Lane)。

青木:位于这样一个地区的美术馆自然具有特殊的作用,现在应该也是这样吧。为什么要让贫困人群欣赏艺术呢?

蔵屋:创立者夫妇受到工艺美术运动的深刻影响,认为恰恰是普通日常生活才更需要美,任何人都有享受美的权利。一开始展示的是西洋名画,从三十年代后半期开始展开前卫性的艺术展示,曾经是毕加索的《格尔尼卡》世界巡回展的一站。自六、七十年代以后,还曾是约瑟夫·博伊斯传奇性的行为艺术的舞台。如今,在当代艺术的范畴,是一个具有国际知名度的机构。但是,设立当初确立的目标,也就是与当地居民的关联却并未因此而有所疏忽。这两者之间的平衡,对白教堂美术馆而言是非常重要的。

《萎缩的童年》展览现场图

《萎缩的童年》展览现场图

青木:但是,美术馆的活动是否真正能够对这样的社会困局产生影响呢?

蔵屋:我自己参加过的一项教育普及的项目中,是以专业学校的男生为对象,他们的年龄相当于日本的高中生。这些男生并非全都是白种人。项目内容是向学生们展示保罗·诺博(Paul Noble)以过激的性形象为元素创作的绘画作品,并请他们从中获得灵感创作自己的绘画作品。男生们自然是得意忘形般地画了许多恶趣味的画(笑)。但是,有些人在回去的时候,把自己的作品撕毁了。他家里是虔诚的伊斯兰教徒,绝不能将这种画带回家给妈妈或妹妹看到。英国美术馆的全职工作人员一般都是受过高等教育的白人。但是,有了这样的经验之后,他们也领会到美术馆视为理所当然的西欧当代艺术的评判标准,或许有时会以意想不到的形式伤害到他人。在这层意义上,这样的项目至少提供了两者能够相互面对的机会。“艺术这种不冷不热的手段最终也无济于事,只不过是伪善而已”、“看着很可怜所以就帮帮忙这种敷衍了事的上下关系”类似这样针对艺术的批判有很多,特别是安全平稳的日本社会,美术界也许就是这样。但是,我在英国呆的这些日子,面对严峻的形势,我就会觉得即便是伪善也好,至少对这个社会来说,总比什么都没有要好。尽管从目前来看,效果仍然不可见,但是一千个人中间哪怕只有一个人对未来有了憧憬,想要成为一名艺术家,这样的活动就有它的意义吧。更现实一点,让人们对未来抱有希望的这种活动,应该也可以成为一种发泄的渠道,对年轻人的暴力防患于未然,应该能让这个社会更为安定吧。

毕加索《格尔尼卡》,白教堂美术馆,2009年(此为该作品在画廊的第二次展示,第一次展示是在1955年)

约瑟夫·博伊斯《毛毡西装(Felt Suit)》,1970年(视频截图)

青木:在英国,对美术馆出资补助,一般而言是以贫富差距、移民等社会问题为依据的是吗?

蔵屋:对白教堂美术馆而言,原本这样的倾向就很强烈,不过白教堂以外的地区,英国其他的美术馆现在也都会关注社会问题。

青木:反过来说,如果与社会问题关联不大的话,补助金就会减少,是吗?

蔵屋:政府的方针是很明确的。有一个类似于评价基准的表格,会定期由美术馆填写提交。例如,针对残疾人做了哪些工作,提供了哪些服务;或者面对贫困人群,是如何做到降低美术馆的门槛;厕所及电梯等设施的维护是否积极雇佣弱势群体等等,若未能达到这些基本条件,听说会影响补助金的申请。

青木:从社会贡献和地域贡献这方面来讲,美术馆存在的意义是非常大的。

蔵屋:无论是公共补助金还是私人的捐助,现在都非常注重美术馆在这方面的贡献,相关人员甚至讽刺地说道,这好像成了一种潮流。

跨越强者与弱者之间的鸿沟是很困难的

青木:艺术机构的这种定位,注定无法与经济差距、人种差别这样的问题脱离开来进行思考。这与日本的整体背景不太一样呢。

蔵屋:的确跟日本不一样。例如,艺术委员会推出的战略性方针“新观众策略”(New Audience Strategy)。所谓新观众,指的是孟加拉裔及巴基斯坦裔等有着各种文化背景的人群,以及贫困人群、残疾人士等等与以往的观众群有所差异的群体。为了积极地引导这些人来美术馆参观,恰恰是美术馆存在的意义所在。

青木:不仅仅是要让这些弱势群体来美术馆参观,而且要让那些非弱势群体的人们认识并理解弱势群体的存在,在这方面也要下功夫实现。

蔵屋:是的,最理想的目标的确是这样的,但事实上尚未达到这个目标。现在美术馆拼命在做的,还只是“告知教导”那些“新观众”。

青木:要跨越强者与弱者之间的鸿沟还是很困难的,这种紧张状态,夸张地说可是与失控的危险紧密相连的。

蔵屋:我从伦敦回国后不久,便发生了那次炸弹恐怖袭击事件(注:当地时间2005年7月7日下午15:50,英国政府紧急部门接到报告称,利物浦大街和阿尔吉特之间的城市地铁线发生爆炸)。爆炸地点之一的利物浦大街车站,是我每天早上都要经过、距离金融城最近的车站,而且是白教堂美术馆所处的阿德斯格特东街的相邻车站。也就是说,恐怖袭击发生的地点正是在贫富差距极大的两个地区相交之处,奇异得让我有种可以理解的感觉。所谓白人和移民人群,互相之间没有交集,以一种漠然处之的状态看似相安无事而已。学历和工作的差别尽管难以察觉,事实上存在着严酷的现实差别。而且,移民父母如果没有接受过教育便很难确保工作,父母没有稳定收入的话,孩子就无法获得良好的教育,结果孩子也无法找到稳定的工作,在这样的循环中,贫困进入了一个再生产的过程。对于未来没有任何希望的年轻人有很多。当然,恐怖主义行动是无可饶恕的,而在这样严酷的社会形势中,不仅仅是美术馆,博物馆、电视、电台等大众传媒应该利用一切手段,持续不断地努力缓和这样的摩擦。

青木:这种努力是否不仅仅局限于教育普及的活动,甚至连展览的内容也有所涉及呢?

蔵屋:例如,泰特美术馆曾经办过名为“Shrinking Childhood(萎缩的童年)”的展览。展览由馆内排列的众多集装箱组成,集装箱里展示的是孩子们与艺术家以工作坊形式完成的绘画及装置作品。作品中出现的是阴郁的虐待场景、成为流氓的一名打架受伤的孩子、售卖大麻的孩子、被父母强迫卖淫的少年,都是些让人难以置信的悲惨景象。

![应该向艺术和艺术家汲取什么[图文] 应该向艺术和艺术家汲取什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ni0rgvpy0ij.webp)

![靳尚谊:艺术的新和旧不重要,好坏才是关键[图文] 靳尚谊:艺术的新和旧不重要,好坏才是关键[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s1eastjhta2.webp)

![随展而动 辽代艺术品拍卖迭创新高[图文] 随展而动 辽代艺术品拍卖迭创新高[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0n4iuu1ake.webp)

![中国新绘画 换个角度看中国现当代艺术[图文] 中国新绘画 换个角度看中国现当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i52wezgmpei.webp)

![珠宝零售企业究竟面临哪些危机?[图文] 珠宝零售企业究竟面临哪些危机?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ya1b2csugdv.webp)

![晨晓:新西兰当代唯美表现主义画家[图文] 晨晓:新西兰当代唯美表现主义画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b3pvufv2spu.webp)

![张建的人生与画[图文] 张建的人生与画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdgv4xk4pxo.webp)

![回归心灵的家园[图文] 回归心灵的家园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovuelchkhz1.webp)

![古董金融:万亿市场待开发[图文] 古董金融:万亿市场待开发[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nczlgvjici5.webp)

![变形与摹仿:传世“斗茶图”系列作品再谈[图文] 变形与摹仿:传世“斗茶图”系列作品再谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yabe13mmcrz.webp)

![读《秋园蛱蝶图》二问[图文] 读《秋园蛱蝶图》二问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/agwfukf5cr0.webp)

![国泰民安 同贺祖国71华诞——画家张泽光[图文] 国泰民安 同贺祖国71华诞——画家张泽光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1ocrfeor3bo.webp)

![刘顺平与文昌阁碑记[图文] 刘顺平与文昌阁碑记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ghtwmlu4hu.webp)

![何谓京津画派?[图文] 何谓京津画派?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oe42k0l1so5.webp)

![锁上春秋日军侵华锁具大系珍藏献礼抗战胜利70周年[图文] 锁上春秋日军侵华锁具大系珍藏献礼抗战胜利70周年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0f4ahbwrbbc.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)