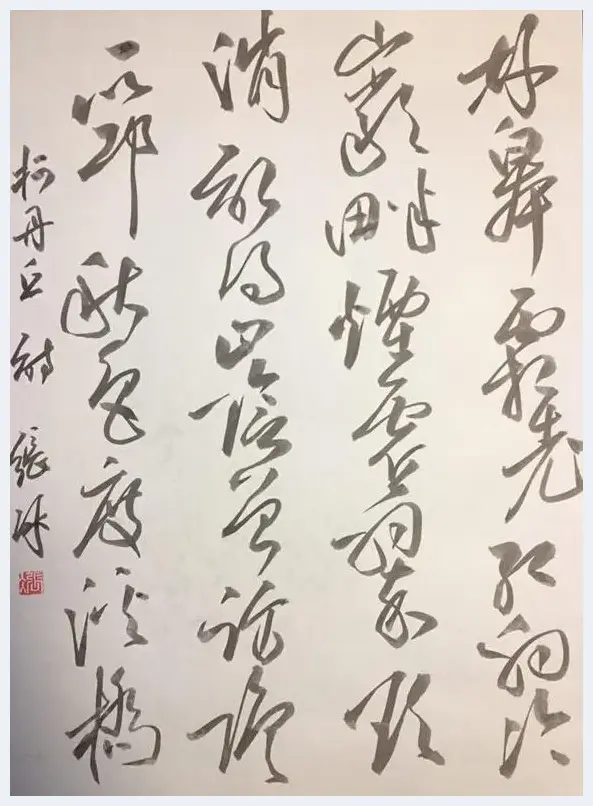

张冰,1983年生于山东临清。书法博士,师从欧阳中石先生、叶培贵教授。中央财经大学文化与传媒学院书法学专业副教授,硕士研究生导师。中央财经大学当代书法研究中心秘书长。中国书法家协会会员、北京文艺评论家协会会员。

出版《王献之历史影响之流变研究》、《中国书法名家识别图鉴》、《楷书张猛龙碑解析》、《中国现代书法大家沈尹默卷》等多部著作,并有多篇论文散见于《中国书法》、《书法》、《中国艺术报》、《书法导报》等专业报刊。论文《从对二王的阐释方式看清代碑学理论之构建》获得全国第九届书学讨论会三等奖。新闻出版总署重大科技工程项目《中华字库》工程骨干成员,该项目被列入国家“十一五”文化发展规划纲要。参与中央电视台地理节目部特别节目《襄阳米颠》、《瘗鹤铭》等专题片的录制,作为采访嘉宾解读米芾书法。

入展第四届中国书法兰亭奖“佳作奖”,第二届翁同龢书法奖,首届“书写时代”全国名家书法展等。作品被中国文字博物馆、兰亭博物馆、北京师范大学等权威机构收藏。

宋代之后,行草书[1]几乎成为了历代文人士大夫的必修课。不管从审美,还是日常书写的实用角度看,行草书都是最具感染力,影响最大的书体。以当前之书界看,行草书的创作群体依然是比重最大的。当代书法发展过程中暴露出的诸多问题很大程度上可以在行草书创作中折射出来。

启功先生在其《论书札记》中说:“风气囿人,不易转也。一乡一地一时一代,其书格必有其同处。故古人笔迹,为唐为宋为明为清,入目可辨。”[2]从历史上看,时代性确是书法发展的规律之一,每个时代都能形成一种特有的书写的思路或风格趣尚,即时的特色。尤其是魏晋之后,当书法的发展进入逐渐摆脱文字演变的影响,主要呈现为风格延展和变化的时期,每个时代都有自己区别于其他的特点。当然,我们这个时代也不会例外。正因为有这一层意义,书法表现出时代性也是当前很多书法家,书法评论家所力倡的。这似乎也成为了我们要解决的时代论题。

“时代性”看似是一个褒义词,我们也确实为此付出了很多努力,诸如形式设计、装裱效果、笔墨表现力、纸张的效果、取法的偏和怪等等,也取得了一定的成绩。比如,在众多的展事中出现了很多有特点的形式设计,各种颜色纸张的拼贴搭配,还包括其中作为点缀出现的小字题跋和印章,无处不体现着一种设计感;再配合独特的装裱形式,整体效果非常具有现代性。整个作品几乎把能够利用的古代书法元素全部调动起来,以求得一个视觉层次丰富、高雅脱俗的艺术效果。以致于参赛作品的竞争绝不限于纯粹书写能力一方面,而是包括形式设计等诸多因素在内的综合能力的较量。又,历史上每个时代都形成了自己的特色,也都在某一点上达到了相当的高度,客观说,时代的文化土壤决定了这些都是我们这个时代不可能超越的!带着对历史的反思,我们不得不寻找这个时代的种种可能性。有一点是肯定的,我们现在能看到的书法资源要比古人丰富很多,这些资源为我们提供了太多的可能性,加之又受到了“后现代主义”思潮的影响,文化取向表现出的是一种“无中主”的状态,在这种想法的促动下,很多书法家开始寻找古代较为怪癖和非主流的书迹,避开传统经典谱系一路,试图以剑走偏锋来赢得一种另类的美感,进而尝试建立一套属于当代语境下的书风导向。在若干种尝试思路中,也取得了一定的成绩,但更多的则是失败的教训。因此,从某种意义上说,时代赋予我们的视觉财富为我们所追求的“时代性”奠定了很好的基础,而如何利用则是一个大课题了。

任何一个事物都有其两面性。当“时代性”成为一种风向标,指引甚至于左右我们的书写思路时,我们便陷入了一个漩涡,若不及时辨清方向,我们会成为“时代性”的牺牲品。至少从当前的行草书创作来看,已经从若干方面暴露出一些问题。

当下参加书法展览作者都在绞尽脑汁的出新出奇,以赢得视觉上的新鲜刺激,进而得到评委的认可。从近些年的展览看,目前对作品形式的设计大概有这么几种套路。从组合的层面看,有不同颜色纸张的大块拼贴组合和同一色调的小块组合。写在白色宣纸上的中规中矩的作品反倒显得有些另类,沦为了“应酬作品”的式样,也不可能出现在展览之中。具体到细节的安排设计,会有各种书体的配合,以不同块面形状的小楷和印章作为调节章法的点睛之处,尤其是印章的使用颇为讲究,一幅作品除了字之外,印章俨然成为了重要的装饰手段,影响着整体的成败。注重作品的展示效果似乎可以成为我们这个时代的特色之一,也应该引起重视。但是,现在的问题在于有些本末倒置了,过多的注重形式,甚至忽略了对文字和书写的考究。而且,从作品布置思路来看,很多作者的审美似乎存在不小的偏向,缺乏对基本形式美感的判断,对印章的使用也缺乏相应的修养,反倒从视觉上扰乱了作品的层次,有种琐碎的炫目感。还有的作者大量使用小楷题跋,与正文相间,以形成鲜明的层次,但过多的加入这种元素会让人一时分不清正文和题跋的主次,适得其反。作品的形式设计与书写表现力应该是相得益彰的,绝不能顾此失彼,更不可本末倒置,形式设计绝不是按自己的想法天马行空,求新求异就能成功的,这是需要相当的色彩和平面修养为支撑的。我们既然要在这一点上有所突破,索性就研究的更加深入,更加专业,不然会落得不伦不类,北辙南辕。

近几年的展览看下来,总觉得作者不断的涌现,整体水平却没有多少实质性的进展。自毛笔退出实用舞台之后,展览成为了展示书法的重要平台,随着社会对展览的愈加重视,书法展览的竞技色彩也越来越浓。如此,作者的目的便不再集中于表现笔墨的感染力,而是如何能够得到评委认可,入展、获奖。于是,便有了所谓“展览体”现象。近一段时期,大字行草的风格一直没有突破性的进展,出现过“王铎、傅山热”、“董其昌热”,最近又开始出现“赵之谦、何绍基热”。大字行草书需要相当的笔墨表现力和整体的布局把握能力,很难以花哨的形式设计掩盖技巧的缺陷,还要照顾到评委审美疲劳因素等等。所以,总体数量相比于小字在不断减少,总有些费力不讨好。

以入展为目的,越来越多的作者发现,小字行草书加以华丽的形式设计往往成功率较高。首先,华丽的形式比较容易赢得第一印象的认可,而且可以在一定程度上遮蔽书写能力的不足;其次,字数多,字形小同样可以在一定程度上掩盖书写能力上的不足。再加上之前充分的准备,找一个模子直接套用,成功率自然不低。这样的例子多了,也就形成了“跟风”现象。近一段时期,最典型的例子就是所谓“二王”一路小字行草的盛行。这一类作品看上去往往给人一种精致、传统功夫扎实的感觉,其根源主要是以《书谱》的笔法为面,阁帖的结字为底。但是,当一批人都按照这个套路去写的时候,很多作者就跳过了对法帖的探索阶段,直接以“成功”的作品为模仿对象。

解决这种问题不可能全靠评审,因为在评审过程中,每一位评委不可能认真地看完所有作品,更不可能对所有作品都类比考察。这种现象还将长期持续,这也是追求“时代性”必然带来的效应。

从近十年左右的展览看,作者在书写内容的选择越来越讲究,一般的唐诗宋词已经不能适应要求,同样为了出新,很多作者找到一些生僻的散文、笔记,甚至中医药方等等,可谓五花八门。这种心理的目的旨在显示出独特的匠心,为作品加分。一再鼓励作者自作诗词、文章,但是客观地说,就目前社会上参加展览的主要创作人群的素养来看,差距还很遥远。更刻薄一些说,不抄错便是合格了。在古代,书法更多的是社会精英阶层的雅玩,并不是一个普及于社会各阶层的艺术形式,这种状况和现在是有根本区别的。当前主要创作群体的身份构成很复杂:学生、公务员、商人、官员、无业者还有专职艺术家等等。虽说现代的文明社会中文化普及面已然很高,其中有些作者还受过专业的文史训练,但这与古代文人士大夫的那种层次是不可同日而语的。那一份闲适、从容是从内心长出来的,那一种对文字驾驭的能力是我们现在望尘莫及的。

实际上,从这些颇具摩登意味的现象中也可以感受到属于我们的“时代性”,我们目前始终无法做到对某一个或一系列问题的深入和完整的研究,很多东西都只停留在表面化的程度;或者可以说,我们这个时代是一个“潦草的时代”。真正的“时代性”应该是有中主的,有向心力的,表现为面目不同而精神一致,北宋书法即为典型。而现在则更多的是面目相差无几而精神空洞,没有一个中主的向心性。严格意义上说,这更像浮于一时的“时尚”。又,历史上每个阶段书法的所谓“时代性”都是后人总结的,并不是时人在确定方向的情况下努力形成的,当然这其中有每个时代机缘巧合的因素在起作用。我们完全没必要去想出一个属于我们的“时代性”的轮廓来作为目标,能够踏踏实实在有可能取得突破的方向上做好就足已。有了历史上那么丰富的经验和教训,我们完全有可能在各种“时代性”的基础上创造出属于我们这个时代的作品。与此同时,我们还要正视“时代性”所带来的负面效应,以免被它限制住视野而失去了其他更多的可能性!

(1)严格意义上讲,行草书是一种行书和草书混合的书写形式,同时包含行书和草书两种书体的特点。由于这两种书体具有天然的融通性,故书家往往混而用之,以达到理想的审美效果。本文不再对此概念做详细区分,姑且以“行草书”指代一种书写形式。

(2)启功:《论书绝句》,三联书店,1999年6月,第263页。

![张进新(抱山道人):草书之我见[图文] 张进新(抱山道人):草书之我见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/05oerdzxwfa.webp)

![读画家泓钰,笔墨作心言[图文] 读画家泓钰,笔墨作心言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdf01izb2tb.webp)

![春拍前瞻:大众艺术收藏将成为发展方向[图文] 春拍前瞻:大众艺术收藏将成为发展方向[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m103jelnsi2.webp)

![人气寥落生意萧条 潘家园古玩经济“冬眠”来临[图文] 人气寥落生意萧条 潘家园古玩经济“冬眠”来临[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/11rsr32yabd.webp)

![学院不应成为保守的代名词[图文] 学院不应成为保守的代名词[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdcvs4ajycl.webp)

![纪实摄影:日本红唇艺妓[图文] 纪实摄影:日本红唇艺妓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qjp12hd3dcr.webp)

![读余记字——侯立远书法手札篇[图文] 读余记字——侯立远书法手札篇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hpdn2gasr0c.webp)

![从《花气薰人帖》 看黄庭坚与苏轼的笔墨心情[图文] 从《花气薰人帖》 看黄庭坚与苏轼的笔墨心情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gj2bn3sxmbh.webp)

![走近书画名家成中艾的艺术视界[图文] 走近书画名家成中艾的艺术视界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34kp1yi4ev1.webp)

![人工智能辨识艺术品真假有多强[图文] 人工智能辨识艺术品真假有多强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kioabsogqr1.webp)

![笔墨抒情:书法名家韦克义作品鉴赏[图文] 笔墨抒情:书法名家韦克义作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cs1pz3xsrsf.webp)

![从王羲之到颜真卿 书法史都经历了什么[图文] 从王羲之到颜真卿 书法史都经历了什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4mmomodp03z.webp)

![2023年度书画焦点人物——余新志[图文] 2023年度书画焦点人物——余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjf4axkrlsm.webp)

![明崇祯青花瓷的时代特征[图文] 明崇祯青花瓷的时代特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xh1tdsswiv4.webp)

![一问世就充满争议、矛盾和不确定的当代艺术[图文] 一问世就充满争议、矛盾和不确定的当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxhyb2lkbk1.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)