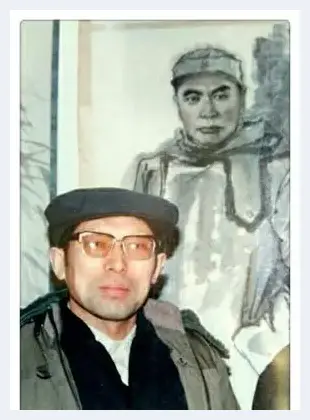

孙天详,1934生,毕业于上海第二军医大学。中国美术家协会辽宁分会会员。大连市老年书画协会秘书长,创研部部长。多年坚持研习国画,有多幅作品发表于《美术》《中国书画报》等专业书刊,参加全国专业书画大赛并获奖。

“自有我在”的丹青之路

文/李人毅

孙天祥习画是从书法创作起步的。在上个世纪八十年代,天祥常常把书有“岁月不待人”的条幅参展、送人,前前后后写有几十幅,与其说是激励人们珍惜时光,不如说是自己对转瞬即逝光阴的慨叹:盛年不重来,一日难再晨。后来他开始习画了,画的最多的是竹子。

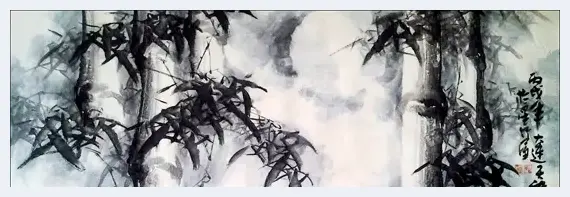

幽幽青竹,飘逸素雅,是文人墨客历来吟咏不衰的文学意象。竹,自古以来就被赋予了刚、柔、忠、义的人文情怀,孙天祥擅画竹,他把大半生的时光都用在画竹上了,而且在相当长的时间里,他画的竹都反复题着一个上款:竹报平安。也不知道有多少收藏者都得到了来自画家的这一美好祝福。以书画结谊,是一种带有美好寓意的文化传递,也是一个出身医生有着医学高级职称的军旅艺术家的审美追求。

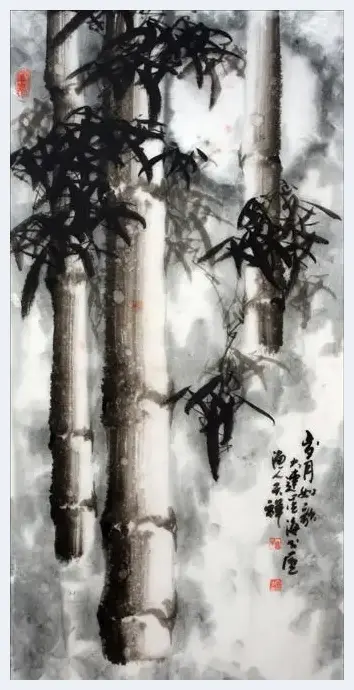

《春夜》孙天祥

孙天祥从入伍到走向朝鲜战场当卫生员起,就与书画结下了不解之缘。在工作间隙写写画画,尤其在他任师医院院长的时候,更是把美育教育作为了政治工作的一个重要内容。他邀请了一个又一个书画名家走进军营,传授书画知识,还举办与之相结合的文学讲座,开展全院主题性命题书画创作,并把这些陶冶情操的业余生活和严格的标准化管理结合起来,形成工作学习双赢的好局面。

也许是他太酷爱丹青了,还没到退休年龄就提前退下来,离开了他供职大半生的军队医疗岗位。因为此时的他绘画名气已经高于医学成就了,退休后进入大连老干部书画会任职,并担任创作辅导工作,成为一名副其实的全职画家。

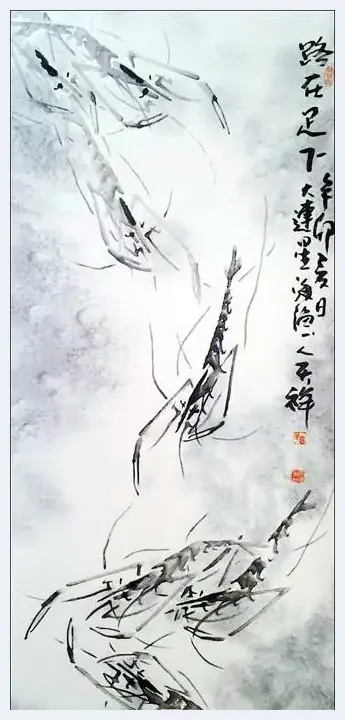

《路在足下》孙天祥

此时,他开始了对古今画竹的名家及其作品进行系统研究,对竹的精神品格和象征意义,及其思想内涵和精神归旨等都进行了归纳整理。尤其是对画竹名家的作品进行了深入的析解,编撰出写意画竹的画法与步骤,并总结出一套切合老年人和初学者便于学习的教材。由于他授课立足于创作,因而极大地调动了学员的生活积累,也更便于展现一个人的全面素质,使很多人一步到位地成为创作骨干。而孙天祥也成功地完成了艺术大转身,成为一名颇有建树的书画名家。

孙天祥在这样的“专业”美术创作之路上,一走就是二十多年,他用画笔在砚田耕耘着,收获着多彩的年华。他经常在北疆的部队和机关进行书画业务辅导和现场演示,为官兵送去画作的同时,也传递着优秀的中华文明,成为一名融会古今,兼收中西,孜孜以求的文化传播者。就在以作品和人格魅力影响着很多人的时候,艺术质量也渐入高格。

《品在竹间》孙天祥

在孙天祥的竹画作品中,透着一股让人敬畏的磅礴氛围和阳刚之气,整体面貌开合有度,遒劲爽健而率真自然。他不满足于这些成绩,把创新作为自己的不懈追求,多年致力于雪竹的意境营造,以不同的方法尝试并取得新的突破。同时,他对笔下的鸟兽虫鱼,花卉山水都进行了大胆的变革。他画的牡丹,恬静雅逸,风姿绰约,还给予一个别具一格的命名“如云似雪”。他擅画虾,总是以书写性建构画魂,使小虾翻起大浪,画面如清泉吐玉,场景显飞瀑岩瞑之壮观气象。这些艺术成果,对他雪竹作品有着互为氛围的提升,呈现出大气中不失含蓄,灵动中又深藏沉稳,真正达到艺术风格上不从众、不趋同、不随人跟风,异古殊今,走出了自己的路。一幅《岁月之歌》他不知道画了多少遍,各种变体式的构图他都尝试过,他把竹的形象业已作为自己的精神图腾,反复高咏低吟着生命的恋曲。

画面上拔地而起的老干布满了岁月的沧桑,劲枝低垂,新叶坚挺绽放,仿佛在倾诉着叶对根的情意。竹影间斑驳迷离亦幻亦真,风雪初歇月明星稀似淡却浓的氛围中,干虚叶实,与莽莽苍苍的雪野交相辉映,彰显出命运的坎坷和求索的艰辛。此时他笔下的竹干不见了抑扬顿挫的笔触,竹叶虽没有了个自分明的程式性结构,却注入了新的内涵与张力和墨韵的律动,营造出深邃的意境,堪称为主题性画竹力作。

《岁月如歌》孙天祥

天祥为艺术的卓而不群,那是文人画的风骨使然。他从不媚俗,以雅是命,颇像他的为人准则。他把科学的思想方法和逻辑的思辨引入到他的创作中,也才有了独辟蹊径,勇于向“雪里山村雨里滩,看着容易画着难”的境界挑战的可能。正如石涛所言:“笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在”。正是这“自有我在”,才让我们看到了画家骨子里那求美的精神,涵而不露,才意味深长。也正由于这深入骨髓的高洁风骨,才不会因一种风格市场好而墨守陈规,也不为保住所谓师承的招牌而抱残守缺。成为放下名利的大包袱,轻装前进的勇敢探索者。

天祥做人历来低调,他崇尚的是老老实实做学问,总不满足于现有的成绩,尽管已年近八旬,还是在一点一点学习别人的长处。

如今这个忠厚的长者,最大希望就是寄望于后学。令他欣慰的是,他一手带起来的弟子女婿董德义已渐入艺术佳境,形成了家族推挽之势,预示着丹青自有承传的强大生命力,也说明真正的文化传递更需在身边做起。(2010年于北京,此文发表于《中国书画报》)

![工笔画家谢呈祥是大千画界的灵魂[图文] 工笔画家谢呈祥是大千画界的灵魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rfvwws3u0ah.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:徐德润[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:徐德润[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4xsxdaefcd.webp)

![吴冠中:烧画是很平常的 作品表达不好一定要毁[图文] 吴冠中:烧画是很平常的 作品表达不好一定要毁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fil33ptxkb2.webp)

![红木市场迎来暖冬[图文] 红木市场迎来暖冬[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0pcbdhkqgb3.webp)

![季涛:拍卖为什么常常不招人待见[图文] 季涛:拍卖为什么常常不招人待见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3uwh005nqto.webp)

![新艺术时代——殷立宏最新学术教学创作赏析[图文] 新艺术时代——殷立宏最新学术教学创作赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t5qdzch0mwn.webp)

![浅聊隋代人物画的特点[图文] 浅聊隋代人物画的特点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1dvhpszj5ek.webp)

![朱乒乓: 花笺上用书法与李清照对吟[图文] 朱乒乓: 花笺上用书法与李清照对吟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pp3p2gwl4cf.webp)

![李小山:他的史诗[图文] 李小山:他的史诗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lgk1p1tjsmw.webp)

![张晓宏的山水情怀[图文] 张晓宏的山水情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n32ctk1bmtl.webp)

![那些在艺术品市场上闪耀的陶瓷牛[图文] 那些在艺术品市场上闪耀的陶瓷牛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k5n2wlcq4sj.webp)

![贠红星最新书法作品欣赏[图文] 贠红星最新书法作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wfp0pzd20dl.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:张小路(张晓露)[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:张小路(张晓露)[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rqpig0sxnsb.webp)

![张恒:关于近现代花艺文化发展的透视辨析与趋势展望[图文] 张恒:关于近现代花艺文化发展的透视辨析与趋势展望[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v5omzwjrw5p.webp)

![镜头下的考古 半张惊世金面具背后的故事[图文] 镜头下的考古 半张惊世金面具背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4xvbcmmkoka.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)