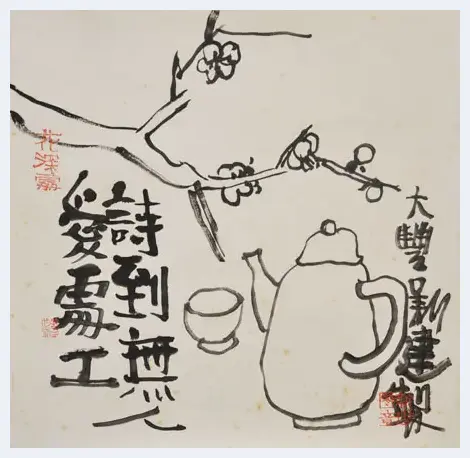

朱新建(以下简称“朱”):有同学问我是不是喜欢齐白石的画,我回答:是的。我当初做过一些资料剪贴,这边贴一张齐白石的画,那边贴一张**女人的照片。我想,什么时候能用齐白石的笔墨画**女人,是很过瘾的事。但这实际上是做不到的命题。中国画的笔墨是在比较远离肉欲的天人合一的野逸思想里面慢慢长成的,西方人则喜欢较写实的、色彩强烈的,表达人的热情比较厉害。这两种我都喜欢,一种是比较野逸的笔墨,一种是比较激动的性情表达,我企图把这两种东西揉在一块。就是说古人当初拿来表现山水的、表达出世思想的笔墨,我能不能拿来表达欲望呢?我觉得这是有意思的。所以,我在早期的阶段还注意图式的表达、视觉上的东西,慢慢觉得它离中国画的价值好象远一点,于是希望能在笔墨上出现一些东西,来表达这个内容。有个朋友说我的作品里涂鸦的东西挺多,我是挺喜欢涂鸦这种东西。早期的文人画其实有很多涂鸦的成分,只不过后来被神圣化了。一代一代人去研究,总结出各种法,然后就一定用这种法去画,就变得不怎么涂鸦了。

有一个朋友叫徐渭,有点自说自画,涂鸦的成分就更多了。所以我在画这些画的时候有意无意地把涂鸦这件事做的比较多。当然这种涂鸦里也含了一些书法上的东西,就像谈油画,油画家的东西肯定离不开素描,一个画国画的肯定也离不开他的书法教养。我自己的书法是学颜真卿的楷书,把比如说《颜氏家庙碑》作为骨架和基础,然后还大量地喜欢马路上的那种:打气两分钱,补胎一毛五,辣油馄饨多少钱啊那种字。我看过一个老板,用一大盆红漆和很粗的笔,非常叫劲地在墙上写“胜利车行”,写的卖力地要命。这是他自己的店,他肯定不会不卖力,但他写的没有负担,他又不是书法家,那种字写出来精神气非常饱满。所以你说我喜欢颜真卿也冤枉,我可能喜欢的是颜真卿的字被工匠刻过以后,再拓出来,不太清楚的那种,拿那种笔墨来画画就成为我现在的风格。

昨天,我和吴敢老师讨论过这个问题,吴敢老师阅读兴趣更多地在古画、看经典的绘画。他的兴趣可能更偏向于比较正宗的、圆融的,我可能更偏向于激烈的、更脸红脖子粗的。这在我的笔墨趣味中表达地比较清楚,下笔比较狠、下手比较重。梁楷画过一张《泼墨仙人》,后来法常画过不少,主要是一些花鸟,这种腔调传到日本,被日本夸张了。我到日本去,看到他们所谓的“南画”主要就是德川家族以后的时期,在参观德川纪念馆的时候,一个号称德川的后裔带我参观,我看到德川的老师的像。他问我:德川的老师姓朱,是不是你们家的祖先,我说不清楚。我想他应该是明室的后裔。明朝灭亡,清朝刚刚建立的时候。那些明王室的后裔,东渡逃到日本,带着汉文化,把它们传给日本人。法常的作品全在日本,影响了日本绘画。

日本人学那种比较端庄的东西特别难,学那种趣味比较强烈的,反而比较容易,出了一些有意思的画家和书家,像池大雅、梁宽、富冈铁斋。这些画家下笔重,趣味被他们强调了。我觉得给中国画找出路,可以学习日本好的东西,作为参照系。齐白石对我影响很大,因为他的作品中天性的东西比较多。宋画中一些工笔画被我变成写意的画出来。刘二刚说我画的山水像花鸟,用笔全是花鸟的画法,不太有皴法和层次,所以我说是减笔山水。这幅作品里面有齐白石和青藤的痕迹,齐白石和青藤再加上西方涂鸦就成了这种风格。这张作品又多了一点云南人担当的东西。我把齐白石的一张画《老当益壮》重新画了,把头的正面换成侧面,齐白石画的老人很好玩,他没有学过解剖,所以他的粉本很吃力,我曾经看过他的草稿,经过多次认真地修改,画了好多遍。这张带有一点西画的意思,画画时想到质感、高光。我觉得写意多少有点顺手那么一弄的感觉。有时在乱画一下看会有怎么样的效果。几乎没有我这样画山水的,房子和树都没有根,像发大水似的,应该在房子下面画点石头之类的东西,但我都没有画。海钟看到我的一些山水画说:好,比美女有意思。

吴敢(以下简称”吴“):我觉得你画的山水比较好,美人图是不是画的太多了,有点重复。你是一位好画家,而不是好的中国画家。好的中国画家会有一套法度,像古人的那种法度。如果再在笔墨上下工夫,你笔墨的高度可以和八大、齐白石相比。

朱:中国画这个游戏还能不能玩下去呢?这个游戏的技巧应该积累到什么程度,语言要丰富到什么程度才会更好?我的画笔墨表达的厚度不够,这是我比较赞同的,但问题在于,中国画应该向什么方向走,向传统的文脉呢?还是向技巧方面呢?虽然在本质上不矛盾,但传统的文脉是古人很鲜活的生活感受的积累,所以我们认为才有价值。要继承传统的文脉(即笔墨)做起来确实比较难,现在大多数混得耀武扬威的画家根本就不知道有传统文脉这回事,根本不知道还有笔墨这种趣味。我把传统的文脉比作一副镣铐,知道有这副镣铐的人已经很少了,带着这副镣铐能走几步的已经很少了,更不用说带着这副镣铐跳舞了。当今画坛上他们根本不知道,还有历史上的约束。我觉得不把这种约束加在自己的身上,玩中国画确实没有太大的意思,就像吴敢老师说的做格律诗,如果不加上这种约束,你玩笔墨玩宣纸确实没有意思。我讲一个小插曲:阿莱辛斯基邀我去巴黎,他是当代法国画得比较好的画家,连任几届巴黎美院的院长。他画的画与中国笔墨承传没有任何关系。但他用中国的笔墨和宣纸画画,整个是拿二胡在玩黑人的rubo。但他的趣味完全不同于东方。我觉得也很好啊!为什么不可以啊?汽油桶都能当乐器玩,二胡为什么不能玩啊!但如果你对笔墨的传承这条线视若无睹的话,玩中国画确实没有太大意思。你既然动笔墨和宣纸就应该对你有这个要求,这是对的。假如不加入这些东西,这个游戏玩下去的理由不够充分,或者没有太大的意思,还不如去玩油画、版画、木雕或者装置。

吕彭(以下简称“吕”):你的人物画与李津的如何比较?

朱:当我感觉比较良好的时候,李津还比较幼稚和天真。我在南京碰到他的时候,那时我比较能说,把他说得热泪盈眶。李津的脾气犟,他认定的东西撞到南墙也不回头,下定决心要走这条路。我们分手也有二十年了吧,现在回过头来看,他的画确实让我吓了一跳。他在自己的路上确实做了很多,细节的东西完成得更好;他不打算重开一片天地,重建功业,只想在自己的一亩三分田上精耕细作,把土疙瘩弄成面粉状,把所有的种子精挑细选,细细地弄到今天,的确发现了很多东西。我个人觉得他作为一个画家,完成了很多东西。他不太关注文化上的多种解释,只是作为一个画家,拼命地画自己看到的东西。本来这种笔墨情趣只是一种趣味,就像做格律诗,在完成一种韵味,但他搀进很多白话和叙事的东西,好像在做格律诗,实际上完成了某种小说的功能。在原来的笔墨里加进很多视觉的东西,他画得很自然。与他有相通地方的是徐乐乐,由于性格的原因,徐乐乐画的光洁、漂亮一点,李津不在乎这些,他画得很“粗糙”,但注意视觉上的东西,他们有相像的地方。徐乐乐靠“历史题材”,自己“胡说八道”的东西多一些,李津靠自己的“生活积累”多一些。

吕:在最近二十年,画中国画一般有两条路线:一是“新文人画”,一是“实验水墨画”,你怎么看?

朱:第一,在理念上“新文人画”我可能更认同一点。“新文人画”的路在大文化上关注得不够,刚刚吴敢老师说,我作为一个画家来说已经不错了,但作为一个中国画的画家还不够,我认同这个说法。他说中国画家,我认为是大的文化关照。在大的文化关照上还有另外一条路是“实验水墨画”,他们企图在大的文化关照上做一些,但这条路也陷入另外一个困境。用绘画手段来做大的文化关照,西方人已经在这上面折腾很多年,从各种角度去试,当实验水墨再挤进来的时候,又带着另外一件行李就是水墨,这是尴尬的事,企图在钢丝绳上打乒乓球,比较难,既不是打乒乓球这个游戏,又不是走钢丝绳。有人说这样不是更可看吗?其实不是这样的,你在钢丝绳上最多只能勉强垫几下球,两者都没干好。西方人搞观念艺术,用各种材料作画,像塔比埃斯用水泥和马路油等等各种材料作画,卖给人家,人家打电话来说,那幅画开始掉水泥。就是说在工具材料上,可以无边无沿,来表达自己的内心。

中国当代实验水墨不但不创造新的工具材料,反而特别把自己局限在一个材料中。有点硬要在钢丝绳上打乒乓球的意思,我觉得挺奇怪的。我个人以为这是一条不太宽阔的路。昨天我和吴敢一块看米芾画的《珊瑚帖》,即某个人送给他一个珊瑚,他很喜欢那个珊瑚,就在旁边画了一个珊瑚的样子,那真的是一个比较抽象的水墨画,而且画得真的好。我认为当代实验水墨走得还不是这条路,他们没有把水墨固有的那种价值表现出来,水墨应该有的那种魅力表现出来。比如我听阿炳拉的《二泉映月》以后,我就激动,我觉得太好了。感觉这个《二泉映月》肯定是为了二胡而写出来的,同时你突然又会感觉二胡这个乐器就是为了《二泉映月》造出来的,再甚至,为了造就这个音乐,上帝又顺手造了一个无锡,又顺手造了一个二泉出来。就是他这种质感,这种精神上的吻合让你感觉到一切都是天造地设的。这时,艺术上的魅力才比较深沉的表达出来。我今天看到的这种实验水墨还没有在骨子里把这种工具材料的这种魅力全部表达出来。

学生(以下简称“学”):画画,是不是笔墨承传不能抛弃。

朱:不一定,比如说有一个人,差不多把笔墨全部抛弃,但你不能说他不继承传统,反而继承的相当好。这个人就是林风眠。他的画基础上不是书法用笔,他用的完全是另外一种腔调,但他画的真的是中国画。他画里面的中国精神是无可置疑的,而且也非常深刻。当代中国画家里边,我比较崇拜的几个比如说齐白石、黄宾虹、林风眠、关良,林风眠不是被我排到第二就是排到第三,我不知道在座老师和同学对林风眠怎么看?

吴:林风眠是一个很好的画家,但好的不一样。很多人都觉得看他的画很过瘾,但是我看得不过瘾,至少对我来说是这样的。

朱:拿抽烟打比方,因为我一直吸纸烟,我就有吸纸烟的瘾。有一次一个朋友拿雪茄给我吸,或者拿烟斗给我吸,我吸着觉得也挺香,但是吸完之后接着又吸一颗纸烟。朋友问:你为什么还要吸纸烟。我说,我烟瘾犯了是头痒,你给我吸烟斗是解了脚痒,也挺舒服的,但是我头继续痒,所以我只好吸纸烟。或许你的另外一个意思是说,我们从更大的,超越了绘画的这种审美价值看,林风眠做的可能是另外一件事。

吴:两方面的原因都有……

朱:林风眠造了一个复合体,就是奶油煮臭豆腐,确实是挺难让人接受的。要么你放辣椒,放酱油,做一个臭豆腐吃;要么你就奶油加点沙拉,配点面包吃。林风眠确实把奶油和臭豆腐做在一起,做的挺好吃的,这或许是中国画能见到一线光明的出路之一吧。但这种杂交文化挺难再生出后代来。就像驴子和马生了一个骡子,已经不错了,让骡子再生,就生不出新品种来了。我个人还是很服林风眠的。作为一个画家来说,林风眠已经很不错了,但作为一个中国画家来说,还做的不够好。

在坐的朋友中,有没有对当代的中国画感兴趣的。我们讨论一下中国画的现状,为什么中国画这么热?就是中国的资金这匹乱闯的马闯到中国画这片高粱地来了,拼命下金蛋。这种现象究竟为什么?早年在山东出现类似的情况。浙江后来者居上,杭州的老板像疯了一样,猛往这块高粱地上投钱,吕老师怎么看?

吕:目前就画画来说:一块是油画、一块是现当代艺术、另一块是国画。相对在拍卖场上,油画被关注度更强烈一些,在下面日常交易方面国画频率高得多,一个简单的判断是今天的闲钱多了,在这样的情况下,中国人从小就看着中国画长大,他们熟悉这种材料和样式。上世纪80年代,那时人们刚刚恢复精神状态,90年代刚刚开放市场,根本没有时间来思考。现今,许多条件具备,所以选择了中国画。

朱:对于有品位的画家来说,他肯定不把主要的精力放在市场上。希望他自己的游戏,文化含量更大、更深刻,至于钱的事他自己够吃够喝,我想应该满足了。但是在中国凡是个画画的就卖出个天价来,我觉得这也很奇怪,这是在巴黎、东京都不会出现的,唯独在中国出现了,在杭州、北京、南京、济南,都是这样。只要是个画画的又买房子又买地,过的小日子飞起来。这正常吗?我觉得很奇怪。这样的时候很快就过去,过去之后,绘画市场究竟会怎么样?我们今天得不出结论。

画画究竟是个什么玩意,我们这些画画的人,不画了能过日子吗,绘画究竟是一个骗局、阴谋,还是一个传销的游戏和媒介,还是我们确实需要艺术,确实需要这件事。我觉得这个问题需要考虑,昨天看了吕彭老师的著作,其中有一个和李泽厚的谈话。我想起在二十年以前,那时李泽厚还没有出国,我们在北京吃饭碰到,然后聊起这话题,我说,人类所有的文化行为包括语言、舞蹈等等在动物界都能找到雏形,唯独没有找到一个画画的雏形,然后他的研究生告诉我不对,比如狼把吃剩的肉用土埋起来做一个记号,比如用爪子刨两下,我说这不是画画,它的目的很明确,为了以后能找到这块埋起来的肉,而不是刨两下来欣赏的,画画好像是人类独有的行为,而且所有的文明和画画有太紧密的联系。因为所有的文字都是象形的雏形,包括拉丁字母,我查到原来的这个字母a就是由一个伸出大拇指的图形逐渐演变过来的。中国的文字是象形,不用说了,拉丁的字母也是象形的。画一些小画记事,所以西方画了52个小画记事,就不再画下去了,所有的事靠把这52个画拼接起来记事。中国人比较有耐心,画了6000多幅小画还在画。就是画画支撑起人的文明,那么,比如说有文字了,把画画记事这个功能去掉了,是不是画画这事就寿终正寝了呢?画画是被剥离出来干另外一些事。

中国画的用笔完全是个人性格的一种物化,这个人的性格是很小心很拘谨,那么他的笔墨也很小心很拘谨,有的人很潇洒他的笔墨就比较潇洒。我这个人比较肆无忌惮,笔墨就多少肆无忌惮,一个人的精神在笔墨里面表现地非常透彻。西方的油画在早期的时候是被一些贵族控制,所以它的大部分内容是完成贵族的肖像啊!或者是贵族需要的东西,替人家在画画。一直到米勒以后,才可视为自己画画。我们到卢浮宫可以看到,那些作品动则一堵墙那么大,到奥赛宫的时候画幅就缩小了,因为在为自己画画,没有必要画一堵墙那么大,在为自己画画的时候笔底下就出现自己,画画是一个人的精神寄托。我们需要看到自己精神上的镜子,绘画是一种很独特的,不可替代的门类,它跟音乐,跟文学很多东西是一样的,这个东西在滋养我们。

人类有显性和潜性两种创造,文化有显性的和潜性的。比如说科技发展,物质文化,包括制度这些都是比较显性的文化;而这个民族产生的歌舞,产生的诗歌,是一种比较隐性的,比较潜性的文化。有人问爱因斯坦:“你平时读一些什么书?”爱因斯坦报出来一大串书名,其中有70%以上是文艺类的书籍。他们就问,你平时不看物理方面的书呀?他说我看那些书干什么呀,我需要的时候查字典,查资料就完了呗。闲下来不工作了当然读一些诗歌、小说包括读一些画。这就说明,像爱因斯坦这样在显性文化里这么有代表性的一个人物,他也需要大量的、甚至是无聊的、不起什么作用的东西在滋养他,才可以那么圆润,那么睿智,才可以做出那么好的工作来,所以这些东西并不是一些可有可无的东西。人毕竟不是一个工作机器,不只是整天只会知道设计一个房子,或想一下核电站的各种数据,他需要滋养,需要像一个人一样地活着。人的内心的美感,心理享受都是需要这些东西的,但这也是需要学习的。我们说中产阶级不是说你有钱到一定程度就叫中产阶级,它还有许多其他具体的要求,包括你的教养,你受的教育程度,整整一个阶层养成的趣味等等。

学:我最近听到一个说法,就是一种文化趣味流传到今天,虽然继续有人去研究它,但是有些趣味已经博物馆化,你可以去欣赏它,但是它和你一点也没关系。所以,当我们今天写历史的时候,这种东西画得再好,但它只是个旧趣味,因此这样的东西应该说不能进入当代史,要进入得讨个说法。

朱:我只是觉得趣味有真假之分,有深浅之分,而没有时代之分。人类很多东西是共同的,时代、地域都不能作为界限来限定。所谓你这种过时的趣味是怎么说呢?就是一种虚假趣味,它不是你自己真正感受到的,而是从纸本或其他方面得来的,装腔作势。整天要装出我是宋朝人的样子,而我又不是一个宋朝人,这肯定不行。你对桃花感兴趣,你就去画桃花,但你怎么画都只会是现代的,假如你的兴趣是真实的,而不是因为看到宋人的画才感兴趣的,你对这个事物的兴趣盎然的时候,那这个兴趣肯定就是真实的,是你个人的。这种兴趣只要是真实的,只要是诚恳的就好。就如一场球赛踢完,都哭过笑过之后,我们才会对这场球赛开始评论,有自己的说法。而当球赛还没有结束前,你说任何话都为时过早。所以评论当代是一个难事。所以我觉得你这种观点不太站得住,就是趣味是古典的,是过了时的,只能放进博物馆。说它过了时是不对的,只能说它虚假,这是存在的,大量这种好象很过时的东西,它的不好不是因为过时,比如范曾的画,不是说他的趣味过时,而是虚伪,所以不好。并不是说画古人就不好,画现代就一定深刻、真实吗?不一定,你同样可以画得很虚伪,很虚假。我比较倾向于中国的禅宗的思想方法。它里面提到一个问题就是皮相与实际,事物本真的东西我觉得价值更大一些,皮相的东西价值就少一些,应该透过皮相去看内涵,这样对于从艺者收获更大。

吕:从你的角度,谈谈上世纪五、六十年代绘画的情况?

朱:韩羽说过一个笑话,他们保定的文工团有一个人偷看女厕所被抓起来了,那时候不是说该判刑就判刑,该罚款就罚款,那时候抓起来就要让你不停地挖思想根源,就是说你为什么要做这么丑恶的事?那个人就挖呀挖,终于把根源给挖出来了,他说我不该看《红色娘子军》啊!我实在是看多了,看到那个小姑娘穿着短裤跳舞,后面就那样了,只好去看女厕所。《红色娘子军》不是让人看这些的,但这个人居然看出这种来,其实也很正常。小的时候看古人是看不懂的,我上中学的时候,也就是上世纪六十年代早期,朱道平是我们图画组的组长,他对待画画特别认真,我就问他,画国画首先应该怎么办?朱道平告诉我们:“画国画应该临摹古画。”我想这么无聊,那古画多难看呀!我觉得特别不理解。但是我看傅抱石的画,就觉得很好,用笔清实,构图有新意,就像那些人看红色娘子军,不拿它当革命芭蕾舞看,就是那种可以有机会那么近的去看一个小女孩穿着短裤跳来跳去的,比较过瘾。因为我们谈到当今的中国画出路问题,就会延续到这个问题。你们觉得现当代的艺术包括装置、行为、观念等等这些,和中国的现当代的绘画:中国画、油画相比较,哪个门类目前状态稍微好一点?吕老师有什么看法?

吕:每个人都有自己的倾向性。我个人觉得它有两面性。当代的艺术中,我还是更喜欢中国的传统绘画艺术。中国传统的艺术品,我老是想去看看,把玩一下,但是油画、装置这些东西我不是这样的。有时候去看一个没有传统材料的展览,我只会走进去转一下出来,因为它的图像、色彩、材料,吸引不了你更长时间。

朱:我觉得这可能有“位移”的事,中国画确实是有一个很完整的体系,无论是从画法、欣赏、评价它都有自己的一套。而现当代艺术游戏的指向和完成过程却不同,它不是一个作者弄完了,读者欣赏一遍就能完成的事,而变成了作者没写完就让读者参与进去的一个价值位移。所以就不太好说。比如说杜尚展览的《小便器》,如果他仅仅是同花顺中的3、4、5而没有后面社会赋予他6、7、8、9、10,那他就有可能会变成一个人们饭后茶余说笑的谈资,大家就只会说这个人有点病就算了,但就是这个事件以后引起这么大的轰动,所有的人都会说好,你要想说不好都不行,你要说不好,别人就可能说你这个人很无聊,没有现代感觉,所以弄得没人敢说。像吕老师,其实他骨子里还是很愿意欣赏传统形式的东西,但他觉得自己有点落伍,一定要强迫自己知道有一个“250”叫某某某。有这样的社会风尚,是不是就是好事情,现在说起来还为时过早。

这个社会有好的一面强迫大家学习新的东西,不要在一些旧的东西里面过于徘徊,过于得意,去关注一些新的信息,打开自己的思想,但是这样也会出现不好的一面,就是让大家变得浮躁。所以我开玩笑说中央美院可以改名叫中央美术情报交流学院,因为他们已经没有心思好好画画了,他们不知道到底应该怎么画,于是就派出大量的人到世界各地去探听消息,然后就交流美国人在干什么,法国人在干什么,墨西哥人又在干什么,就只对这些事情感兴趣。这样就容易把自己弄得跟无头苍蝇一样,整天撞来撞去。我认为,一个好的非常理想的社会应该更加宽容,它的兴趣和价值取向还应该更加丰富,更加多样,各种价值取向都有比较自由的生长空间,尤其是艺术,在审美上面有更加丰富的样式。当更加丰富的价值取向出现的时候,这个社会就会变得更美好一些,或者说更加深刻一些,不是单纯的一种赶时髦,也不是单纯的一种装典雅。就目前而言,各个艺术门类都不太理想。

李小山有一篇文章我看过后就跟他说:“天天临古人固然是不太理想的,天天装洋鬼子好像也不理想,凡事都有它的短处,大家都一个个在那装假洋鬼子,和一个个都在那装假的苏东坡,假的凡高、塞尚,也没什么意思。”昨天跟吴敢他们提到这个问题,他们给我一个很悲观的答案,历朝历代稍微理想点的艺术家其实也是为数极少的,大部分人在胡说八道,都是比较“250”的这种人在舞台上表演,所以我觉得这也是没有办法的事。在大跃进的时候,中央美院有一些“250”的教务主任之类的干部就表决心,要放卫星式地培养一百个齐白石,周恩来听了很生气,说:“你们中央美院能在一百年内再培养出一个齐白石就很不错了,怎么还能再培养一百个齐白石?”所有的时代大部分的人可能都是不够深刻的,谁能撞到这个头彩的洞里面是真的不好说,但是这个问题大家可以一直关注。今天上午我评论林海钟的画,小董说:“林海钟好不容易爬出来还有口气在,我觉得已经很不容易了,浙江美院的这种教学方法,教育方向,大家玩命地往那种很细致,很琐碎的古山水的方法里面做,做完了基本上也就完了,现在出个林海钟还真是不太容易呢。

学:我观察了一下历届的“新文人画”展览,好像谁都能参加,没有一个明确的标准,你觉得这种游戏规则是不是不太严谨?

朱:假如当初我到南湖去玩,我要是参加“一大”肯定很容易的,比参加“十一大”要容易。当时如果你特别起劲,整天跟在李大钊后面说我要参加“一大”,李大钊肯定说:去吧。开始的时候大概都这样,当然你要去参加“十六大”的时候就比较难了。“新文人画”好象一直处在“一大”的状态,所以很无所谓,谁爱来就来吧,爱走就走吧。

学:您画的美人比较明显的是有一种风流的特征,您也说您在画的时候很过瘾,我想知道您是怎么想的。

朱:绘画、艺术,它肯定表达的只是一瞬间的,一点点的感觉。我们举个例子来说,比如说《康定情歌》,仔细听它的歌词,好玩就好玩在“带着你的家产,带着你的妹妹,赶着马车来”这一句歌词。现在我们经常听电视台里放这首歌的时候,把“带着你的妹妹”去掉。这首歌不是在写征婚广告啊,不是在写道德宣扬啊,这是一个赶马车的人,这个人特别的穷困潦倒,他能娶一个黄脸婆都不容易呀,但是他干嘛要说得这么苦呀,赶马车时就随便爱怎么唱怎么唱了,你干嘛要去追究呢?这其实是一种快乐,一种苦中作乐,一种生活当中的调侃,就是这样一件事。所以我听《大阪城的姑娘》的时候,我觉得这是一种快乐,这是一种从草根阶层收集来的腔调,把它稍微加工一下,编成一首民歌来传唱。那么假如用一个特别煞风景的社会标准来要求它,就变得很无趣,这里面没有对错,这是我的观点。

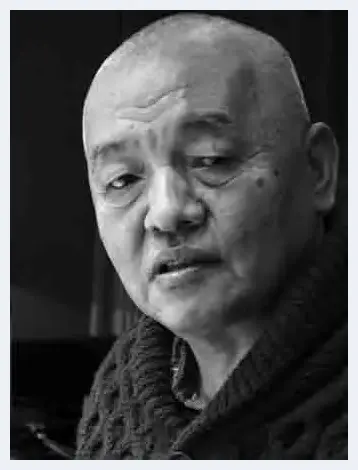

上世纪八十年代,他的“美人图”引发了画坛剧烈震荡,也构筑了他立足画坛的品牌

1980年,他毕业于南京艺术学院的朱新建,学的是工艺美术。1987年,在湖北青年美术作品展中,他以一批《金瓶梅》木版插画风格的小脚女人画《美人图》参展作引起轰动。由于在朱新建创作性感的《美人图》之前,我国现代美术史中没有关于情色题材的绘画,而朱新建的作品则填补了“色即是空、空即是色”时期中国现代美术史的空白。所以在上世纪八十年代,当朱新建画的小脚女人图一挂上中国美术馆的展厅,就立即招来老艺术家们集体的强烈愤怒。他们气愤朱新建竟然以看似漫不经心的涂鸦式的书写方式去画高雅的中国画,认为这分明是“亵渎”中国笔墨精神。

由于当时的文化背景是一部分人还抱着一切艺术当为政治服务的态度,另一部分人则在85艺术新潮之后怀着艺术应全盘西化的观点,所以朱新建的作品引起争议也就在情理之中了。而朱新建本意是在不放弃中国传统文化的同时,也不想被旧文人画束缚住,所以就用俗文化冲击一下,但就是这次湖北青年美术作品展促使他于1988年辞去南京艺术学院教师的公职,成为职业画家。对于为什么放弃大学教师的职务而成为职业画家,许多人对此不理解,但朱新建认为那是在参展后找到了一个最适合自己的快乐方式——书画。而就是这个转折,奠定了他在中国画坛的地位,并使他成为了我国“新文人画”的代表画家之一。

朱新建曾写过“说美人”的文章,而且以女性为主要创作题材,一直画女人。无论是20多年前引起轰动的“小脚女人”,还是后来的“现代女郎”,他的画作总是以男性本原欲望解读女性,总是伴随着赞赏与非议,他笔下的美人妖媚、慵懒,半睡半醒半倚半坐,千姿百态,风情万种,韵致盎然。在中国画坛上,也就因为他的这些美人图曾一度流行起“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”的嬉皮女来。自然,这流行的嬉皮女也构成了他立足画坛的品牌。

著名画家韩羽先生称他是生正逢时的画坛奇才,早生很难出得来,晚生必定受浸染……

画对于他是一种生活的享受,只为寻求“快活”。

“假如你想玩一种游戏,只需要你自己一个人参加,那么不妨画画。”朱新建说,“玩得上了瘾,不想再做别的事儿了,就‘堕落’成了画家。许多人画了一辈子,却没有明白这个道理——画画就是为自己画着玩。”朱新建说。

朱新建的新文人画中,最有特色的就是《美人图》。那些跃然纸上的女人,不管是戴着红肚兜、盘着发髻的古女子,还是穿着牛仔裤的都市女孩,都是那么的媚惑、性感和慵懒。他曾画过白先勇的《尹雪艳》、《金大班》,但最出名的还是他画了20年的《美人图》,尽管外界对此一直褒贬不一,他自己却玩画画玩得很开心。“我就是要在作品中夸张地表现出女人的性感和漂亮,这是一种审美趣味,希望大家不要将其庸俗化。”

有人说朱新建是个“两栖动物”,他通过水墨和油彩的不同手段来画他钟爱的美人图。虽然他的绘画题材在美术界也有争议,但他国画作品中的线条曾赢得周思聪等众多美术界人士的一致好评,并被称为“南线北皴”中南线的代表。

为绘画,朱新建投入了太多的时间和精力,但他认为,有一种状态叫“用功”,对于他,不能用“用功”这个词,他画画一切只是为了“快活”。

绘画无疑给一向随心由性的朱新建提供了一种充分的享受自己内心感觉的最佳方式,他称,被一朵花、一个女人、一片山水感动了,就画那点“感动”,足矣。像不像,管他呢。事实上,朱新建绘画真的只是为了玩玩,并没有去想它的“意义”。无论是前期的“小脚女人”,还是后期的《美人图》,或是那些笔墨自由酣畅之极的花鸟、罗汉像,尺幅不大的山水,无不是他快活的表达。因为快活,所以笔墨淋漓;因为快活,可以“歪歪斜斜”、“松松垮垮”和“缠缠绵绵”,可以肆无忌惮。

有人曾这样评价朱新建:他的艺术首先是非常感性的。他在一种游戏的心态之间,一种非常洒脱的、率性的表达之间,把一些非常重大的、非常使人紧张的道德问题、文化问题消解掉了,这种消解的过程,反而使我们接近了人性。

画作率性真实的他在纸上捧出一个完全的自己,见性见情。

“下臭棋,读破书,瞎写诗,乱画画,拼命抽香烟,死活不起床,快活得一塌糊涂。”这是朱新建的自白,从中亦可体会他审视内我、张扬真实的个性。

在中国画坛,朱新建显然不属于“主流画家”,但他的作品因为是罕见的真实又真诚的内心表达,那男人内心深处那点“私念”坦坦荡荡地表露出来,所以令人在会心一笑的同时就不由自主地喜欢上了他的画。

朱新建的率性与真实令人印象最为深刻。他称,大约在小学四五年级,有一次,老师问他的理想,他竟说,“想当坏人”,把老师吓了一跳。忙问他“为什么?”他说,好人不是家破人亡,就是被坏人抓起来上老虎凳,太可怕了。他与其一开始当好人熬不住“酷刑”再“叛变”成坏人,还不如一开始就当个坏人算了。

朱新建认为,绘画是表达自己人格理想、人文关怀、心灵自由的一种方式,一个中国画家的真实在于他的笔墨、情绪很真实,不装牛逼、真实、朴素,真诚地表达自己。“新文人画”的最大意义,就是在西方思潮又一次铺天盖地地冲击中国文化的时候,他们用自己的存在保留了一块“坚持传统”的“自然保护区”。

朱新建说,“笔墨”不是笔和墨,是笔和墨传递出的心性。内心怎么想就怎么画,文人画的传统就是真实地表达自己。有人称他“是一个没有被许多外在的虚荣所诱惑的很本真的艺术家”。所以,朱新建一向活得轻松而坦荡,从来不怕别人说三道四,在他身上寻不到伪善和道貌岸然。

他在笔墨之间寻找的是自己的本心,是用大力气捞出最本质的东西,好的、孬的、性与色、清与雅,在他的笔墨中都清晰可见,他在纸上似乎捧出一个完全的自己,见性见情。

朱新建是个多面手,人物、花鸟、山水无所不能。翻阅他的画册,发觉他的花鸟画得太神了,无论从笔墨趣味,还是画面的整个气息,都是独具一格的。朱新建即使画两只鸟,也蕴涵或透露些许****成分,****在这里并非构成道德意义的符号,而是指趣味的外延,是一种人生观背后的东西。

妖媚、慵懒的《美人图》是朱新建的代表作,也是其快活的源泉,他的书法歪歪斜斜,看似稚拙,然而却满纸真气。

近日,中国书画网的总版主王子庸发文说:齐白石的时代已经过去,朱新建的时代到来了!

朱新建,1953年生,江苏省南京市人,南京书画院一级画师,中国美术家协会会员。为近20年来在美术界备受关注、最有争议的画家之一,“新文人画”的重要参与者和倡导者及代表画家之一。多次在国内外举办个展,参加国内外重要画展。作品被中国美术馆、法国国家图画馆、比利时皇家历史博物馆、巴黎美术学院等机构收藏。曾获第六届全国美展银奖,《除三害》获全国少儿图画优秀奖,为上海美术电影厂、中央电视台设计动画片《老鼠嫁女》、《金元国历险记》的人物造型,动画片《选美记》的造型设计获上海美术电影厂优秀奖及金鸡奖提名。出版有《朱新建画集》多册。另出版有《笔墨随心》、《人生的跟帖》、《戏曲人物》、《大丰谈艺》等多部书籍。

![书画同源——张国樟美育专栏[图文] 书画同源——张国樟美育专栏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cuy24qdq5uz.webp)

![画,心画者也——谈王少桓花鸟画[图文] 画,心画者也——谈王少桓花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ai1wwnagqtc.webp)

![笔墨之中的艺术家心态[图文] 笔墨之中的艺术家心态[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hwfe1nldx1e.webp)

![高端艺术品市场出现减速迹象[图文] 高端艺术品市场出现减速迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdgs5ydfwkb.webp)

![刘学贤:商代玉器的一项标准特征[图文] 刘学贤:商代玉器的一项标准特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myfocyoatma.webp)

![并不仅仅是达明赫斯特的药柜 当医药遇上当代艺术[图文] 并不仅仅是达明赫斯特的药柜 当医药遇上当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g0vde0or0y0.webp)

![新藏家如何收藏古典绘画作品?[图文] 新藏家如何收藏古典绘画作品?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/srnz1xdarkx.webp)

![国泰民安·同贺祖国71华诞——著名画家张洪驯[图文] 国泰民安·同贺祖国71华诞——著名画家张洪驯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ug3bgjtzum.webp)

![南唐政治连环画《韩熙载夜宴图》的是与非[图文] 南唐政治连环画《韩熙载夜宴图》的是与非[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dekmapagcwt.webp)

![艺术收藏品是实物资产 是人类最大的财富[图文] 艺术收藏品是实物资产 是人类最大的财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3sg0gjqg4gj.webp)

![2021特别推荐艺术先锋人物:王雪峰[图文] 2021特别推荐艺术先锋人物:王雪峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kh2511t0dlc.webp)

![收藏陷阱?名人信札手稿不“单纯”[图文] 收藏陷阱?名人信札手稿不“单纯”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tn5sptgri1l.webp)

![从艺术品味窥探亚马逊进击国际艺术品收藏领域[图文] 从艺术品味窥探亚马逊进击国际艺术品收藏领域[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gs4v3y25qev.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)