图片资料

蒙克常被归属于19世纪表现主义画家,这位凡·高的同代人擅长于揭开自己血淋淋的伤疤展示在世人面前。正在伦敦泰特现代艺术馆举办的展览“爱德华·蒙克:现代之眼”试图勾连起他与现代主义的关联:他如何拥抱摄影、电影、戏剧艺术的发展,如何关注窗外的现世生活,如何积极回应艺术市场的需求。

很少有哪位现代艺术家像爱德华·蒙克(EdvardMunch,1863-1944)那样,蜚声世界,却鲜少有人理解。他笔下的《呐喊》(TheScream)或许是人们最熟悉的图像之一,2个月之前,刚刚以1.19亿美元的价格成为拍卖场上最昂贵的艺术品。6月28日至10月14日在伦敦泰特现代艺术馆举行的“爱德华·蒙克:现代之眼”的展览,试图向世人展现“呐喊”的光晕之下一个更真实而具体的蒙克。

蒙克常被归属于19世纪表现主义画家,这位凡·高的同代人擅长于揭开自己血淋淋的伤疤展示在世人面前,同时,本次展览也试图勾连起他与现代主义的关联:他如何拥抱摄影、电影、戏剧艺术的发展,如何关注窗外的现世生活,如何积极回应艺术市场的需求。展览检阅了艺术家20世纪创作的一系列作品,包括60幅绘画,其中相当部分来自于奥斯陆蒙克博物馆,还有少量珍贵的影像作品。

撕开自己的伤口

在这场筹划已久的展览中,英国《卫报》的艺术记者劳拉·坤宁(LauraCumming)注意到一张艺术家的自画像。画面中的蒙克浑身赤裸躺倒在手术台上,一个护士手持一个装满鲜血的大碗,床单上有一块巨大的血渍。三位外科医生环绕在他的身边,数十名学生在窗外目击这戏剧性的一幕,就像画布外的观众一样,见证了艺术家的殉难。

如果观众拘泥于事实,会发现这是一幅有点可笑的画面。在和恋人图拉·拉尔森(TullaLarsen)的感情受挫之后,蒙克用枪射伤了自己,子弹战略性地错过了所有致命的部位,精准地击中了他不画画的那只手的一根手指。这样的伤势并不需要做大手术。因此这张绘画只是一场表演,在奥斯陆蒙克博物馆中的公开展示,使得包括拉尔森和媒体在内的所有人都能够见证他的心碎。

这幅作品名为《真实的仪式性夸张》(Exaggerationintheserviceoftruth,1902-1903)——这正是观众所期待的可怜虫蒙克。

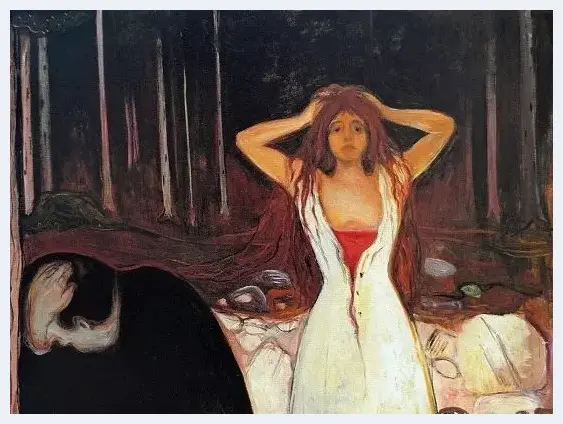

在泰特现代艺术馆,拉尔森同样被描绘为血腥房间中的杀人犯、夜晚的吸血鬼;蒙克自己则是沙发上被刺死的尸体,就像大卫笔下的马拉,一只胳膊垂落下来。他的绘画就像宣传海报一样,都是直截了当的一面之词,但我们不得不承认这样的感受有其自己的力量。

你从背后捅了我一刀!你毁了我的生活!你撕碎了我的心!这些图像几乎不需要标题,甚至人们可以想象,画面上会弹出罗伊·利希滕斯坦(RoyLichtenstein)式的对话框。蒙克为每一种情感寻找到图像的修辞,隐喻不再诉诸文字,而成为可视的图像。医院床单上的那摊血迹有点像是一颗从身体里被移除的心脏,同时,也仿佛是《呐喊》里那张变形的脸孔。

通过展出的作品,人们很容易发现,那些最坏的日子对于蒙克来说是一笔财富。他似乎从来不为自怜、忧郁、嫉妒、悲伤这类负面情绪感到羞愧,他也总是坦然承认内心的欲望和压抑。他不像一般人那样,对于自己的故事有所保留,他不会假装豁达、平静或者宽恕,他的情绪总是炙热而直接,他的艺术坦率而充满了戏剧性。

展览中的60多幅绘画以生动、清晰的图像的力量表述着自己,就如同舞台上发生的事情总是一目了然。渴望爱的煎熬,面对孤独的痛苦,性爱的吸引力,或者对这一切的恐惧,如果你曾经感同身受,你很容易为之所感动,它可能发生在我们任何一个人的身上。这是基本原理,也是蒙克作品的前提。

戏剧的夸张成为一种普遍真理,艺术家为世人一一呈现:寂寞、病痛、愚蠢、醉态,患上西班牙流感,被心上人拒绝,脑力和视力的衰退。自画像在整场展览中占了相当比例,尽管蒙克的夸张有时候看起来很像漫画,但我们没有理由怀疑创作者的真诚。他将自己的炙热情感化作油彩泼洒在画布上,而观者可以从每一条笔触中体会到艺术家的精神状态。

蒙克5岁时失去了母亲。他的父亲就像来自地狱的怪人,在午夜时分把蒙克弄醒强迫他看着最亲近的姐姐一点点死去。《病中的孩子》(TheSickChild)是他一生重复描摹的图像之一,在泰特现代艺术馆展示的作品创作于1907年。脸色苍白小女孩转向一个身着黑纱的女人,把手放在她的手中。女孩从枕头上坐起,却长着一张死亡的脸孔,她的母亲,抑或是她的护士,把头埋在自己的胸部,陷入深深的悲痛。蒙克的父亲在他青年时期去世,妹妹在小时候就被诊断出精神病,五个兄弟姐妹中只有兄弟安德烈结过婚,但婚后不过数月也过世了。蒙克在晚年表示:“病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使,且持续地伴随我一生。”

他的痛苦如此真实而贯彻心扉,他曾经沉溺于酗酒,1899年和1908年两度遭受神经衰弱的折磨住入疗养院,一生忍受着恐惧和痛苦。蒙克是典型的19世纪人,他将自己的苦楚转化为图像,向我们展示着自己的伤口。

蒙克出生于1863年,差不多是凡·高(1853-1890)的同代人,他们同样以各自血淋淋的生命轨迹成为艺术史上独具魅力的艺术家。然而,和凡·高的早逝不同,蒙克整整活了80个年头。长寿让他踏入20世纪的门槛,也让世人领略到他艺术生涯的转折。

摄影、电影和戏剧

本次展览的策展人尼古拉斯·卡利南(NicholasCullinan)将蒙克归类为一位属于20世纪的画家。艺术评论家布瑞安·塞维尔(BrianSewell)认为这是一个合理的分类。从1900年至1944年去世,蒙克三分之一的作品都创作于这一时期。人们所熟悉的主题:圣母、吸血鬼、狮身人面像、青春、嫉妒、病孩、呐喊,在1900年以前都已经出现。但我们知道,蒙克会不断地回顾他的主题,因此在1900年以后的创作中,这些图像依然频繁出现。

同时,为证明蒙克属于新的世纪,策展人从摄影、摄像、戏剧等各个角度进行阐述。蒙克对于这些世纪之交的新兴事物同样充满了热情和关注,而这也影响到他的绘画创作。

像皮埃尔·波纳尔(PierreBonnard)、爱德华·维亚尔(EdouardVuillard)等画家那样,蒙克在20世纪早期开始接触摄影术,并且迷上了自拍。蒙克曾经拍摄过许多自己的照片。最为人所知的或许是1907年在德国瓦勒慕的海滩上的那一张。艺术家抬头仰视着天空,光着身子(事后他在胯间加了一块遮羞布),他的画笔对着取景器之外——也许那里有一块画布,也许只是摆摆样子。蒙克的背后有另一块画布,他将自己的影子投射在那上面。蒙克的自我形象就像一位英雄画家,以自身的裸体挑战波罗的海的自然力量。

蒙克乐此不疲地在镜头前进行角色扮演的游戏,这些照片展现了他的虚荣和自恋。人们见识了他在海滩上扮演着疑惑的囚徒和自信的大师,有时候,他又是浴中的马拉、沉思的哲学家,或者撅着骄傲的下巴,仿佛是独裁者墨索里尼。这些珍贵的影像资料让世人通过另一种媒介了解艺术家,他的绘画质朴、粗粝,而他本人显得焦虑、恐惧,或许正是由于他如此关注自身,才使得他内心的炙热如此丰富地一一展现在世人面前,因为他如此地热爱表演,他的表达才如此具有感染力。

展览并不仅仅关注艺术家的精神世界,同样关注他的艺术内涵。蒙克应该算得上是艺术家中的“器材控”,他的创作中常常能看到各式光学仪器的影响。比如,蒙克作品中的空间常常显得很诡异,无论是室内还是室外的场景,都透露出一股不安和神秘的气息。他的视角常常很高,地平线也很高,空间变得夸张,仿佛是一幅鸟瞰图。或许,是1900年以前的立体镜的影响,通过这种镜头,人们可以看到3D的图像,当铁路或公路通向远方,立体镜的造像最为栩栩如生。蒙克的构图或许是受此影响。

1902年,蒙克购买了他第一台相机。这台相机过于简单,因而受到专业摄影师的嘲笑,当把手脚伸向镜头,它们会显得得非常巨大。在这种机缘巧合下,他的构图也开始呈现出夸张的取向,恰好就如同现在标准的广角镜头下的成像。劳拉·坤宁指出,蒙克的摄影似乎显得相当平庸,“实际上,这些机械化的图像,把艺术家推回了19世纪。”

“摄影,”蒙克曾经如是表述,“将永远无法和绘画匹敌,只要照相机在天堂和地狱尚未普及。”嫉妒的人身处绿黄相间的卧室,门外一对情侣正在热吻,也许是真实,或者是虚幻;停尸间里三个僵尸般挺立的身体,他们也许是在悼念亲人,也许同样已经去世;还有雪地里的血迹、黑色的幽闭恐惧症、嗡嗡作响的疲惫和偏执。他如此依赖于摄影,但他在绘画中所展现出来的东西是镜头远远不能企及的。

当蒙克发现了电影技术,他同样沉迷于其中。1895年,卢米埃尔兄弟发明了电影。蒙克在挪威、法国和德国分别看过些什么电影,也许我们无从得知。不过蒙克确实发展出一种类似于电影镜头的构图,显著的前景、清晰的对角线,《工人在回家的路上》(WorkersonTheirWayHome,1913-14)中,工人似乎要涌出画面,这不禁让人忆起卢米埃尔兄弟制作的最早的电影《工厂大门》。实际上,类似这种对象向观众走来的视觉小伎俩,可以在很多蒙克作品中发现。

蒙克在1927年拍摄的一部业余电影也许是整出展览最有意思的部分之一。当人们一如既往地期待着艺术家传达出那种紧张、焦虑的情绪,却发现这是一部相当轻松愉快的片子,或许这位一辈子愁眉苦脸的创作者终于在和新技术的亲近中享受到片刻的愉悦。

1906年至1907年,蒙克参与德国的戏剧活动,他和马克斯·莱因哈特有过短暂的合作。这位创意无穷的奥地利导演定居在柏林,他比蒙克小10岁,却是这段合作的主导者。他们合伙创作了一些易卜生的戏剧,比如《鬼魂》和《海达·高布乐》。蒙克参与了舞美的设计,但这份工作却让他陷入病痛和沮丧的折磨。这一时期,剧院里独特的照明效果对他产生了深刻影响,蒙克将之运用于《艺术家和模特》(1919-1921)等画作的表现中。策展人卡利南认为这段时期对蒙克创作影响巨大,布瑞安·塞维尔则指出,早在1893年,蒙克《病房中的死亡》(DeathintheSickroom)中的幽闭结构就已经显露出柏林的室内戏剧对其创作的影响。那一年,他开始在柏林定居,而莱因哈特依然只是一位学生。

尽管蒙克出生在挪威,他的成长阶段却是在法国和德国度过的,其间在巴黎依靠国家助学金学习,然后移居柏林。他受到德国艺术家的影响远甚于挪威艺术家,他与马克斯·利伯曼(MaxLiebermann)关系甚笃,同时,劳拉·坤宁指出,在德国、法国期间,蒙克从埃德加·德加(EdgarDegas)、居斯塔夫·卡耶博特(GustaveCaillebotte)的作品以及日本版画中受益匪浅。

生活艺术合二为一

同样以情感性因素征服了世人,蒙克与传道士凡·高不同,他并非艺术领域的圣徒,他对现世充满了关切,对社会充满了积极的回应,他会被工作室外街头的日常景象吸引,将之记录于画布之上,《房子着火了》(1925-1927)描摹了可怕的火灾场景,人们从房屋中逃窜出来。

蒙克出生于一个充满死亡气息的家族,但他以顽强的生命力活到了下一个世纪。他的绘画风格随着时间有很大改变,关于这一点,世人有不同的评价,某些愤世嫉俗者认为他善于追随潮流。《赫芬顿邮报》作者山姆·帕克(SamParker)表示自己更喜欢他的早期作品,“在晚期,他的创作手法变得娴熟,但他逐渐失去了一开始所拥有的细腻敏感。”

策展人提出的最有价值的论点或许是蒙克对于自己作品的复制的理由所在。众所周知,蒙克主要的作品几乎都有几个或者许多个版本,有时候他是在两三年内一口气创作的,有时候他会连续几十年不断回到同一个主题、同一幅画面。除了众人皆知有四个版本的《呐喊》,还有《生病的孩子》(TheSickChild,1885-1927)和《桥上的女孩》(GirlsontheBridge,1902-1927)等,而《灰烬》(Ashes,1895和1925)、《吸血鬼》(Vampire,1893和1917)、《吻》(TheKiss,1897和1914)都有不同版本在展览上并置呈现。

收藏家的委约或许是原因之一,重画自己的作品被很多人视为艺术家对市场的积极回馈。另一方面,蒙克本人曾在60多岁时说过,“伟大的想法从来不会死亡”。就如同文艺复兴时期的很多画家一辈子都在描摹耶稣的生平事迹,人们也没有立场去谴责一位不断绘出悲苦形象的画家重新描摹的作品在情感上会有些许减少。

劳拉·坤宁举出《生病的孩子》,为蒙克的自述充当佐证,“颜料本身似乎在哭泣,朦胧,或者像尘土般呈现着死亡的样子,每一次都能准确地配合画面中的情感,人们曾经指摘蒙克重复自己的画作是为了商业利益,从原作中看起来,似乎更是一种充满实验和探索的创作。”

布瑞安·塞维尔相信,“它们不是副本,它们是对同一主题的不断探索,在质量上甚至可以和原作匹敌。”今年早些时候卖出1.19亿美元天价的正是蒙克4幅《呐喊》中的第3幅作品。

展览最后部分的展厅里挂满了艺术家在1930年右眼出血之后的创作。那次病症让他几乎失明,出血的原因始终没有得到确切的结果,蒙克曾经咨询过挪威非常有名的眼科医师约翰·雷德尔(JohnRaeder)教授,雷德尔在记录中提及蒙克的病症说,“蒙克……遭受长期的过度劳累,身体状况恶化……因此……发生了非常严重的右眼出血,这使他的视力大幅减退,而他的左眼一直以来都不太好……”从他的记录中还可以得知,6年后,蒙克的左眼也发生了类似的出血症状。

遭受眼疾的艺术家并未停止创作,他开始新的实验,画下右眼依然能看到的光球和形状。在他的眼睛里,血液凝固成各种形状,在他的视野上留下斑点和污渍。山姆·帕克相信,这些画作背后显露出的对一切悲苦的蔑视,比画作本身更具力量。

蒙克死于1944年过完80岁生日之后的一周。他将德国视为第二故乡,但纳粹掌权后将他的艺术斥责为“堕落”。这段时期,沉浸于偏执和酒精中的蒙克依然竭尽全力描摹着自己。

蒙克一生中最漫长的斗争是针对虚无的恐惧,这也成为他另一幅杰作的主题。《自画像:钟和床之间》(SelfPortrait:BetweenClockandBed)中,艺术家摆出最后的姿势,双腿僵直,两臂垂落,拘谨地站在高高的时钟和狭窄的床铺之间——两者都预示着死亡。一位老人竭力保持着挺直的姿态,不需要任何情感上的夸张,这样的图景本已让人心酸,生活和艺术最终合二为一,呈现出一种悲剧性的力量。蒙克在荒凉中呈现的勇气,是这出戏剧的绝好结局。

![企业家收藏不可唯利是图[图文] 企业家收藏不可唯利是图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sc0yn1fulgy.webp)

![2015年红木市场难有起色[图文] 2015年红木市场难有起色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/13gf1ka3y03.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家吕少华国画欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家吕少华国画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jhi25mgudu.webp)

![李家山水的绘画贡献:从李可染到李玉双——一次绘画知觉现象学的深入研究[图文] 李家山水的绘画贡献:从李可染到李玉双——一次绘画知觉现象学的深入研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2hnh40xtaik.webp)

![中国画不是水墨画 中国绘画应重新分类[图文] 中国画不是水墨画 中国绘画应重新分类[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/edrnelf54jk.webp)

![唐代鎏金摩羯纹多曲银碗跟丝绸之路有何关系[图文] 唐代鎏金摩羯纹多曲银碗跟丝绸之路有何关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h30k5ar5z51.webp)

![众声喧哗的表象之美:为什么我们还在看安迪沃霍尔[图文] 众声喧哗的表象之美:为什么我们还在看安迪沃霍尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u15dic2wkon.webp)

![中国美术人物:著名画家赵锦龙[图文] 中国美术人物:著名画家赵锦龙[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q1qzlhjvn00.webp)

![读晨晓画作有感:纯粹的绘画者[图文] 读晨晓画作有感:纯粹的绘画者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1innmevvoz0.webp)

![中国“莫迪利阿尼”:常玉艺术及作品市场行情[图文] 中国“莫迪利阿尼”:常玉艺术及作品市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcn3td5jsg0.webp)

![笔墨抒怀 传统正脉——张天潇山水画品读[图文] 笔墨抒怀 传统正脉——张天潇山水画品读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4wdcse0r24v.webp)

![漆艺 当归[图文] 漆艺 当归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqrgmtslk40.webp)

![一位画家要达到怎样的高度 才能被称为“画圣”[图文] 一位画家要达到怎样的高度 才能被称为“画圣”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/psyknqr0u52.webp)

![普拉多的崇黑“三杰”[图文] 普拉多的崇黑“三杰”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nzanvwc02pa.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)