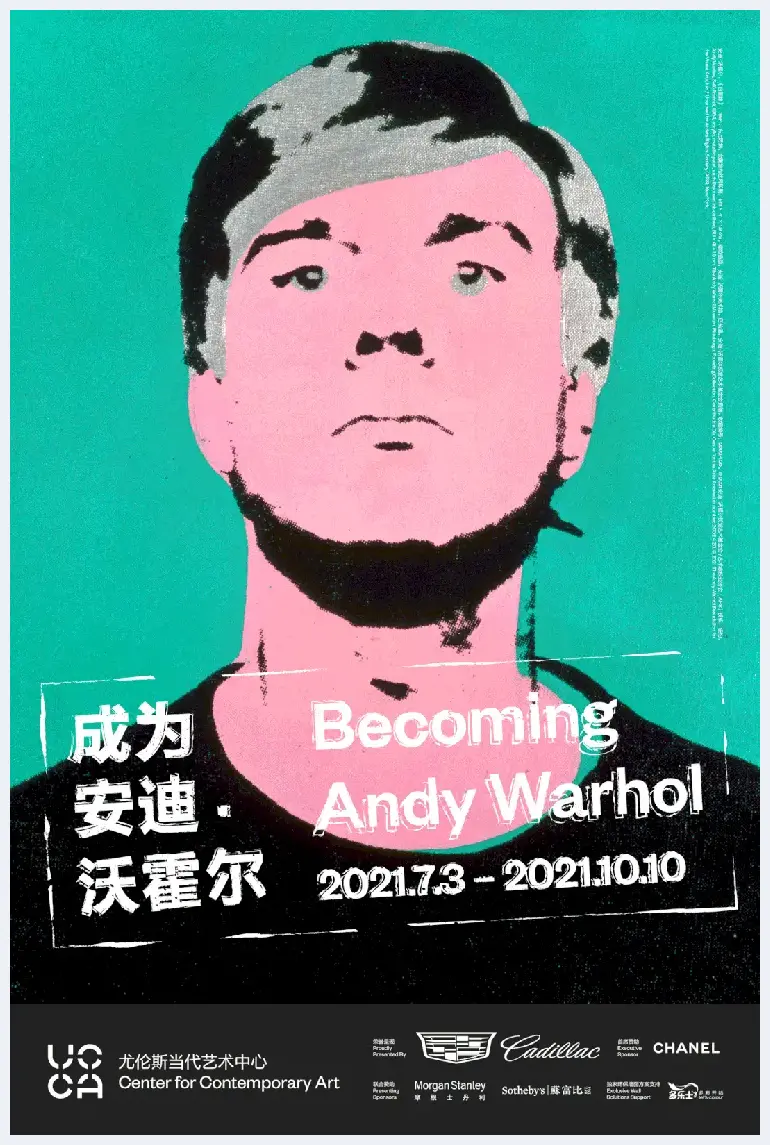

在安迪·沃霍尔去世后的近40年里,以他为代表的波普艺术影响力依旧,成为人们生活中习以为常的一部分。在过去的十年,全球举办了上百个关于沃霍尔的展览。2021年7月,展览“成为安迪·沃霍尔”在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心举办,观众络绎不绝。这个上世纪已经流行过的大众偶像,为什么我们现在还要去看他?

1962年,沃霍尔在餐厅Serendipity 3门前,身后是演员Stephen Bruce

在刚刚过去的8月6日,纽约一家安迪·沃霍尔常去的餐厅Serendipity 3推出了特别菜单,以纪念艺术家的生日。你可以毫不费力地猜出沃霍尔爱吃的东西:热狗(加点泡菜),薯条,冰冻热巧——如果活着,沃霍尔是93岁的爱吃甜食而又身型良好的老爷爷了。

很难想到,沃霍尔能够在去世近四十年后依旧被如此追捧,如同凡高一样被众人化身为艺术偶像,只是从两种完全相反的角度:前者有精神障碍,因为作品情感强烈和举止疯狂而难以被常人理解;后者则是因为太容易理解,不设任何知识和经验的门槛,一目即了然。但这两个艺术家也有一个共同点,即起初都不被传统精英艺术体系接纳。

“成为安迪·沃霍尔”,2021.7.3 – 2021.10.10,北京UCCA 展览现场

被精英艺术排斥并不罕见,现代艺术史上的众多艺术运动,都以反艺术的形象出现。任何试图掀起浪潮的前卫艺术都被视为革命性的,围绕着更深层更极致的思想。

但沃霍尔的作品与艺术的“本质”背道而驰,混合了太多商业、名利、媒体、传播的元素,以至于连反叛都说不上,更多的是对艺术领域的扩大。他另辟蹊径,以敏感的商业逻辑创作了大量适合流通的艺术品。

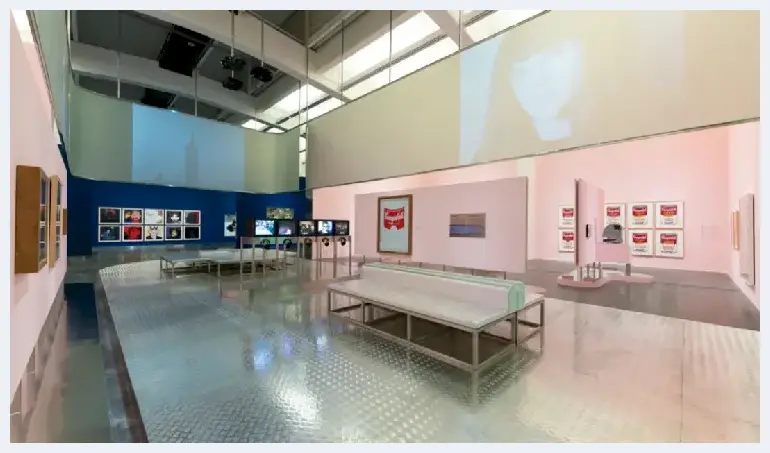

“成为安迪·沃霍尔”,2021.7.3 – 2021.10.10,北京UCCA 展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

沃霍尔拿日常用品开辟的艺术帝国,直接得益于上世纪50年代美国的经济腾飞。

在经历了20年代末的大萧条与罗斯福新政后,美国在二战后几乎毫发未损,工业技术再次被革新,一跃成为世界经济中心,华尔街股市从1949年连续上涨了8年。一瓶瓶可乐被机械手臂整整齐齐地码进箱子送进商店,一辆辆漂亮的福特汽车被组装好,停在千家万户的院子里。物质丰富以如此可视化、可占有的形象出现,整个社会都在享受拥有的快乐。

资产阶级生活在年少的沃霍尔心里就萌了芽。那时他还叫安德鲁·沃霍拉(Andrew Warhola),是一个从捷克斯洛伐克移民到匹兹堡家庭的第三个儿子。沃霍尔寡言少语,过于安静,但从小就喜欢杂志,尤其对印满电影明星照片的杂志爱不释手。在母亲的支持下,他拥有了第一台相机,十七岁进入卡内基理工学院,主修绘图设计。正是这些关于艺术的基础学习培养了沃霍尔极大的自信,1949年毕业后他去了纽约,决意在那里实现自己的美国梦。

在20世纪50年代,美国以波洛克为首的抽象艺术堡垒已经开始受到威胁。1958年贾斯伯·琼斯(Jasper Johns)在纽约举办了第一个个展,作品几乎一夜之间全部卖光。第二年罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)的个展也一举成名。这些艺术家描绘了生活中的寻常之物布片、报纸、街道指示牌、照片、广告、垃圾,居然如此就被大众轻易地接受了。此时的沃霍尔凭着聪明和勤奋,已经成为纽约最知名的商业设计师之一。但他依旧怀抱着雄心,想成为一个真正的艺术家。

展览现场

展览现场

无论是幼年对明星和杂志的迷恋,还是在纽约积攒了十年的商业设计经验,沃霍尔敏锐地意识到了名人效应、商业推广和市场营销的影响力。作为广告大师,他深谙传播之妙:东西印刷得越多,复制得越多,看到的人就越多。这不仅可以作用于社会,同样可以作用于艺术。如果他能把这种的形式运用到绘画中,全美国的人都可以观看和拥有他的作品。

而想要被更多人接受,艺术就不需要设立什么门槛。沃霍尔想到了他吃了20年的食物:三明治,番茄味的金宝汤,以及生活中随处可见的东西,比如钱或者可乐,“最富有和最贫穷的消费者购买基本相同的东西”,这些东西几乎让人忘了阶级的存在:试想此刻的你正和美国总统一起喝下手中的一罐可乐,那真是一种隔空的举杯,一种让人亢奋的共振。

1964年沃霍尔在纽约一家超市里买Campbells速食汤罐头

依据沃霍尔的看法:“我们的世界不是为了服务于什么目的,只是单纯、最低限的原质,吃就是吃,睡就是睡……”艺术也可以这样。于是1962年的春天,他先尝试了用丝网印刷的方式复制了“一美元”,随后7月在好莱坞费若斯画廊(Ferus Gallery)展出了做了关于32个罐头的个展,效果看起来尚可:即便饱受讥讽,罐头还是卖出了1000美元。

展览现场

很快的,一件改变沃霍尔创作命运的事情发生了:罐头展的一个月后,也就是1962年8月,玛丽莲·梦露突然死亡。

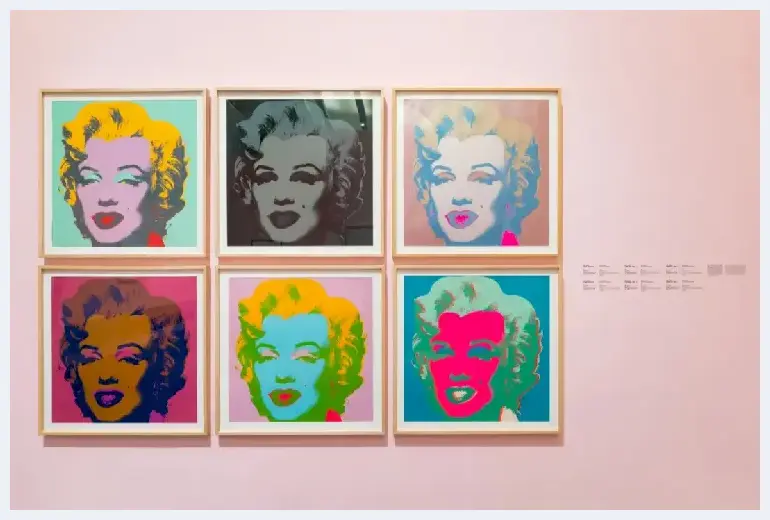

嗅觉敏锐的沃霍尔第一时间买了一张梦露的肖像照,用手工绘制和丝网印刷的方法,把这个全美国人最爱的女人的面孔复制了1000张,从彩色到黑白,每一张面孔都相似,但又若有似无地显露着不同神情的脆弱,让看到的美国人一次又一次地心碎。

紧接着1963年肯尼迪遇刺,遗孀杰奎琳的脸庞以同样多义的形式,再一次被沃霍尔投放到大众面前。

手执镜子的沃霍尔

所以将近半个世纪过去了,无论波普艺术现在是出现在美术馆还是路边摊都不会让我们感到惊讶,沃霍尔还是我们的镜子。千万人开始通过直播平台观看网红吃饭、喝水、睡觉,社交软件也在让“每人成名5分钟”成为现实。网红大IP自身不仅是媒介,也已经成为商品。我们对无处不在的爆红和自我物化如此习以为常,以至于“人人都可以”再次成为了一种均质的贫瘠。人们正用越来越高清的前置摄像头和美颜效果,试图照亮自己的美,但这一众声喧哗之上的表象之美,正面临再一次被消解和重组的命运。

展览现场

展览现场

自此,沃霍尔一发不可收拾,开始了自己的视觉实验。他逐渐抛弃了手绘的成分,机器印刷所形成的巨大、偶然、冲击的效果已经足够了。从伊丽莎白·泰勒到犯罪分子,从车祸现场到电影胶片,这些美丽、充满欲望、被废弃的形象上,表情、特征、错笔、矛盾的细微之处都被放大,它们既是被观瞻的物化的客体,又带着某种不确定和象征性,充满了情感的哀伤。

“绘画很过时,我想用新的媒介‘画画’” ,在当时有这个想法的人不止沃霍尔一个,但只有他对电影和胶片媒介的运用,把自己的视觉实验又往前推进了一步。

展览现场

安迪·沃霍尔,《帝国大厦》,1964,16毫米黑白无声电影,16fps,8小时5分。

安迪·沃霍尔美术馆,匹兹堡。安迪·沃霍尔视觉艺术基金会捐赠。

@2021安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/艺术家权益协会(ARS)授权,纽约。

在这次UCCA的展厅高处,就展出了实时拍摄又几乎未剪辑的《沉睡》(1964,6小时)和《帝国大厦》(1965,8小时),以及由每秒24帧减少至16帧的缓慢的“试镜”系列。

沃霍尔的影像和他的平面作品风格一脉相承:简洁直接,几乎不添加任何的剪辑和叙事,所见即所感。于是就有了《睡》《吃》《口交》等。这种几乎强迫占有观众极长的生理和心理时间,挑战耐心和自信心的影像,竟然能让人产生一种凝视的深流体验:当你抬头,看到一个男人在昏暗中沉睡中的臀部,或者一个巨大的面孔注视着你缓慢无声地哭泣,确实会感觉到一种奇异的美感。

“我觉得对我而言,告别绘画的方式应该去创作一幅能够飘浮的画。”

1965年沃霍尔宣布放弃绘画,在工厂屋顶将超过7米长的像阴茎状的氦气球放入天空。

![浅析清代石涛的艺术及市场走向[图文] 浅析清代石涛的艺术及市场走向[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4va3h4m4d2.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:李芳林[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:李芳林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umsraul2bar.webp)

![中国画廊发展“四步曲”[图文] 中国画廊发展“四步曲”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3hot5re1mrc.webp)

![文明之美看东方|中国最早的毛笔字——侯马盟书[图文] 文明之美看东方|中国最早的毛笔字——侯马盟书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mgc2vgktaxu.webp)

![我们要看什么才能治愈强迫症?[图文] 我们要看什么才能治愈强迫症?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2qyyr2wk3o.webp)

![祈福纳祥[图文] 祈福纳祥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ufhblqbtid3.webp)

![平凡的光辉·情怀的温度 —— 画家向洋印象[图文] 平凡的光辉·情怀的温度 —— 画家向洋印象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l0puhoulwho.webp)

![孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文] 孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plvb0uzmbb3.webp)

![常玉:如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文] 常玉:如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3lhu24z1qj1.webp)

![法国艺术家作品销售增值税率从10%降到5.5%[图文] 法国艺术家作品销售增值税率从10%降到5.5%[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwuwimf05wk.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——书法家桑作楷[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——书法家桑作楷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t5mz0j50iuo.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家周铭[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家周铭[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jv2ztb50zer.webp)

![伏久者必飞高 ——追求“真善美”的刘智先[图文] 伏久者必飞高 ——追求“真善美”的刘智先[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tz1h2254rkv.webp)

![现当代艺术市场:以退为守的良性调整[图文] 现当代艺术市场:以退为守的良性调整[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pqikoggsiri.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)