陈粟裕

位于新疆和田市策勒县南部的达玛沟水系南北长约120多公里,东西宽约20余公里。自20世纪以来,此地先后发掘出二十余处遗址,如丹丹乌里克遗址、喀达里克遗址、巴拉瓦斯特遗址、喀拉墩遗址等均集中于此。2002年、2005年、2010年中国社会科学院考古所新疆队三次在这里进行抢救性发掘,先后清理出了毗邻的托普鲁克墩1号、2号、3号佛寺。这批新近发掘的佛寺遗址,出土了大批较为清晰、完整的壁画,特别是托普鲁克墩1号佛寺,尽管占地面积小,但是呈现了于阗6-7世纪的绘画风格与佛寺中的图像配置,对于材料分散于世界各地的于阗佛教艺术而言,是非常难能可贵的资料。本文即对此寺的壁画图像进行初步的判断。

一、托普鲁克墩1号佛寺的白衣立佛

托普鲁克墩1号佛寺坐北朝南,南北长2米,东西宽1.7米,面积仅为3.4平方米[1],是现今发现的最小的佛寺(图1)。通过对寺内木料的碳14鉴定与相关风格分析,考古学家将其年代定在6-7世纪。佛寺内北壁正中为一身结跏趺坐佛塑像,肩部以上已经损坏。像连座高1.45米,佛像身着土红色袈裟,佛像双手已残,可能为禅定印,佛像背后有残留的浮雕背光。佛像下方为仰莲台座。

图1 托普鲁克墩1号佛寺

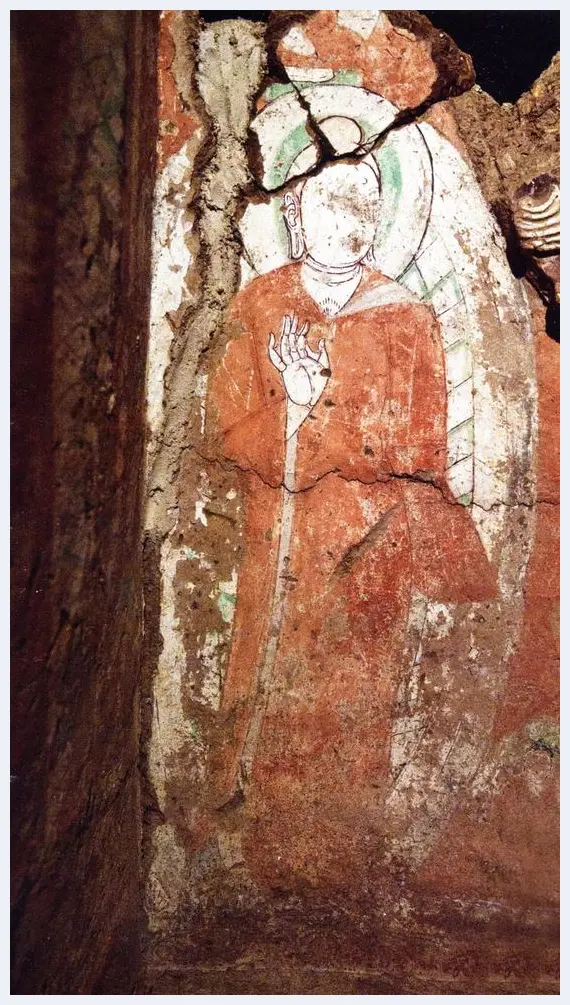

佛寺的四壁都绘有壁画:主尊的两侧壁面各绘有两身立佛像,东壁、西壁同样绘制着两身立佛,南壁门两侧绘有守护神像。各壁佛像的空隙间点缀着结禅定印、跏趺坐 的小千佛。六身佛像有五身穿土红色袈裟,从图像上看,五身佛像的姿势基本相同,为一手于胸前结印、一手自然下垂或握袈裟下摆,手指间有蹼连接,跣足,呈外 八字立于莲台之上。唯一不同的一身,为东壁南侧的立佛像。

此身立佛像身着白衣,胸部以上已残损。佛衣的衣纹线条较为稠密,腿部的“U” 形衣纹紧贴身体,佛左手自然下垂,掌心微握,跣足立于长方形须弥台上,佛足中间有一小人,可能为地天或供养人。佛身后有圆形大背光,背光内层绘满千佛,千 佛均为半身像,有的可以看到置于胸前的手。在须弥台两侧各有一身菩萨,高度大概在佛的膝部,两身菩萨均梳高发髻,戴三珠冠(北侧一身头部残损),微微仰头 上视。菩萨上身袒露,胸饰项圈,菱格纹的长帔帛绕臂,腰间系带,下身着长裙(图2)。这身佛像在小佛寺内显得非常醒目,也是我们进行对包括主尊塑像在内的七尊佛像身份判断的切入点。

图2 胁侍菩萨与千佛背光

背光有千佛的立佛在和田多有发现,热瓦克佛寺遗址是较为集中的一处。仅从此地的出土品中即可发现,这种背光中有千佛的尊像分为两类,一类为莲中坐佛,以斯坦因发现的浮雕像为代表[2],结跏趺坐的小坐佛端坐在莲花之中,莲花花瓣呈圆形在背后展开。另一类则为以高浮雕的形式在背光中表现千佛的头部与上半身,所有的佛像排列整齐,均带圆形头光,面带微笑,手于胸前施无畏印,一般高度为30厘米左右(图3)。这种方式与托普鲁克墩1号佛寺的白衣佛如出一辙。

图3 热瓦克佛寺 千佛背光

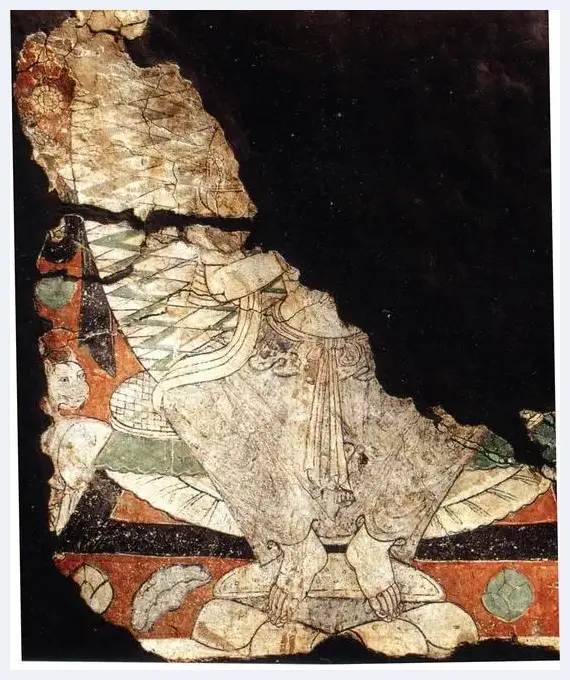

与之完全一样的背光还在敦煌藏经洞中发现,斯坦因发现的绢画Ch.xxii.0023号 《瑞像图》中绘制了各地的著名瑞像,每尊瑞像上下排列,较为整齐,动作、服饰各具特征,有的旁边还留有榜题。这幅绢画分藏于印度新德里博物馆、大英博物馆 等地,最大的一片藏于新德里博物馆。画面上段中间一身为着白衣的立佛像,佛像头戴扇形宝冠,冠后有长头巾垂至脚边,身着白色通肩大衣,领口有衣纹表现,整 体的衣纹多为短弧线,紧贴佛像身体。佛像胸口装饰着珠宝连缀而成的璎珞,垂于胸前的装饰物宽大而华丽,右手于胸前结说法印,左手自然下垂,手指微握,跣 足、外八字脚立于莲台之上,两脚之间画面残缺,无法判断有无人物。头光为圆形,肩部有火焰纹,圆形的大身光中分三层排列着半身千佛像,同样为将手置于胸口 施无畏印的姿态(图4)。

图4 Ch.xxii.0023 号绢画(局部)

除了线条的运用方式、局部残损之外,Ch.xxii.0023号绢画中的白衣瑞像与托普鲁克墩1号佛寺中残留的白色佛像非常接近,不论是下垂、微握的左手还是背后的千佛背光,据考古报告称,1号佛寺的白衣佛胸前同样饰有璎珞[3]。而Ch.xxii.0023号绢画中的白衣瑞像的扇形头冠在于阗多有表现,通常为世俗人的头饰,如《蚕种东来》木板画中的女性即戴这种头冠(图5)。 用世俗冠冕装饰佛像在于阗也确有记载,如玄奘在《大唐西域记》对于阗勃伽夷城的记录中,提到的一尊来自迦湿弥罗国的佛像:“王城行至三百余里,至勃伽夷 城,中有佛坐像,高七尺余,相好允备,威肃嶷然,首戴宝冠,光明时照。闻诸土俗曰:‘本在迦湿弥罗国,请移至此。’……(王)与迦湿弥罗王谢咎交欢,释兵 而返,奉迎沙弥时所供养佛像,随军礼请。像至此地,不可转移,环建伽蓝,式招僧侣,舍宝冠置像顶。今所冠者,即先王所施也。”[4]

图5 《蚕种东来》木版画

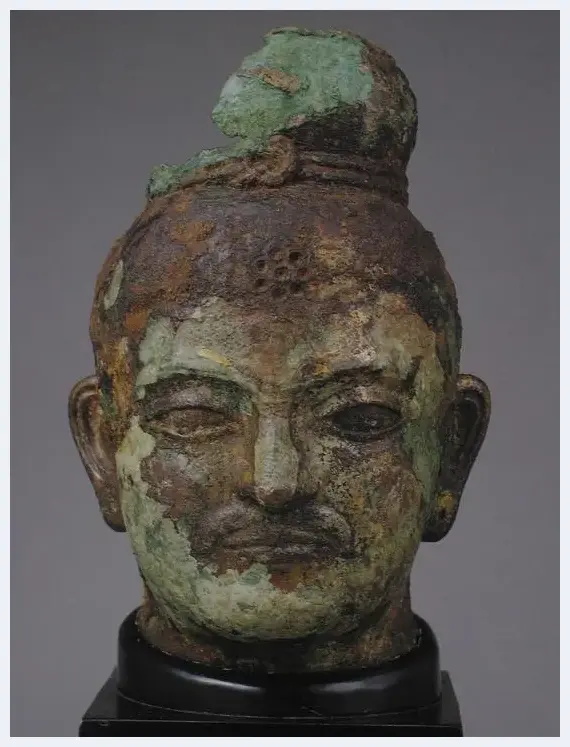

不仅如此,在于阗的壁画与雕塑佛像中也有模仿世俗人物的装扮的倾向。如大谷光瑞从约特干收集的一尊铜质佛像头,佛像的肉髻之下束有发带,并在中间打结固定(图6)。斯坦因从喀达里克遗址带走的壁画残片同样有这种束发带的表现,只是在肉髻的两边打结。而这种简单的装饰在热瓦克佛寺遗址发现的供养人壁画上能够看到,在一位年长的男性所戴的头冠下部束有窄带,并在中间处系结(图7)。因此,Ch.xxii.0023号绢画中白衣瑞像的装饰,很有可能是对于阗人现实生活中所戴头冠的模仿。Ch.xxii.0023号绢画为各地瑞像的集合,其绘制年代可能在7世纪[5],这与托普鲁克墩1号佛寺的年代也相差不远。能在敦煌发现,也说明了于阗的白衣装饰佛像已经传到了敦煌。

图6 大谷光瑞所获铜佛头

图7 热瓦克供养人像

而在敦煌的石窟壁画中,确有在背光中绘千佛的白衣立佛。在吐蕃统治敦煌时期的瑞像中,就有几身着白衣、戴宝冠的立佛像。其后的洞窟中也有延续,如在莫高窟72窟西龛西披中,有一身身着白色通肩袈裟,戴宝冠、耳环等装饰物、圆形身光中绘鳞片纹的佛像。其旁榜题为“结迦宋佛亦从舍卫国来在……”[6],伯希和在76窟中也抄录了榜题“结(?)迦(?)佛(?)亦从舍卫……”[7],这类白衣佛背光中的鳞片据张小刚考证,为背光中千佛图像的简化。结迦宋佛为拘留孙佛的不同音译,故伯希和在220窟抄录的“南(?)无拘留孙佛□□□□来住于阗国”。[8]也是指此佛像。

拘留孙佛,又译为结迦宋佛、俱留孙佛、鸠楼孙佛等,为过去七佛中的第四尊。过去七佛的名号在各个经典中不甚相同,根据《增一阿含经》记载,分别为维卫佛、式弃佛、随叶佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、释迦牟尼佛。[9]《长阿含经》载为毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍婆佛、拘楼孙佛、拘那含佛、迦叶佛、释迦牟尼佛。[10]前三尊为过去庄严劫中成佛者,拘留孙佛则为贤劫千佛中的第一尊,道世的《法苑珠林》卷8“千佛篇第五”叙述了过去七佛的因缘:“初千佛者,华光佛为首,下至毗舍浮佛,于庄严劫得成为佛。过去千佛是也。此中千佛者,拘留孙佛为首,下至楼至如来,于贤劫中次第成佛。”[11]

北魏时的汉地石窟之中对于过去七佛多有表现,如云冈石窟第13窟南壁、11窟 西壁等等。七佛身形、手印相同,看不出彼此的区别。但是到了隋唐之际,这种现象显然有所调整。在佛经中并没有对拘留孙佛尊形的记录,但在敦煌石窟中此类佛 像的身形却是比较固定的,通常表现为白衣佛像与背光中的千佛(简化为鱼鳞纹)。由此可以推断,与敦煌壁画中尊像样式对应的Ch.xxii.0023号绢画和托普鲁克墩1号佛寺中的白衣佛当也皆为过去佛——拘留孙佛。

需要指出的是,此类背光中有千佛的尊像并不是于阗原创,在中亚地区即已有类似的表现方式。如巴米扬石窟222窟的窟顶即是交脚菩萨端坐正中,周围的禅定千佛呈圆形分层排列;338窟也是在尊像的外围环绕千佛。此外在敦煌壁画中榜题提到的“舍卫国”也以著名的神变故事而闻名:“何因世尊以手摩地,知佛大师欲现神变须此莲花,即便持花大如车轮数满千叶。以宝为茎金刚为须,从地踊出。世尊见已即于花上安隐而坐,于上右边及以背后,各有无量妙宝莲花,形状同此,自然踊出。于彼花上一一皆有化佛安坐,各于彼佛莲花右边及以背后,皆有如是莲花踊出化佛安坐。”[12]

文中所描述的释迦神变与背光中有千佛的尊像较为接近,有学者认为舍卫城大神变对于佛教造像的影响非常大。[13]因此,通过此类背光中有千佛的白衣佛的分析,可以看到于阗在佛教图像传播中的位置——在中亚与敦煌之间起到了有效的勾连作用。

图8 北壁立佛像

二、托普鲁克墩1号佛寺的立像与千佛

在对托普鲁克墩1号佛寺中的白衣佛身份进行判断之后,再来看看其他尊像的特点。表面上看,剩下的五尊立佛像服饰、身形、动作非常相似,皆为土红色袈裟,一手下垂(或握袈裟)(图8)。这种造像样式是一种在新疆地区非常流行的古老样式,克孜尔石窟与于阗各处遗址均有发现。同样,在敦煌石窟流行的瑞像中,这种样式有相当的数量。而不论是在洞窟榜题还是四篇著名的《瑞像记》P.3033、P.3352、S.5659、S.2113中提到的“腾空”至于阗国的佛像多为过去佛。如P.3352中载“毗婆尸佛从舍卫国腾空而来在于阗国住,有人钦仰,不可思议”“迦叶佛从舍卫国腾空而来在于阗国住,国人虔诚,无不遂愿”;S.2213A中有“结迦宋佛亦从舍卫国来固城住,其像手捻袈裟”“伽你迦牟尼从舍卫国腾空而来,在固城住,其像手捻袈裟”。[14]固城在于阗西境[15],在这些从舍卫国腾空至于阗的瑞像在洞窟中有两种表现方式,一类为上文所述的拘留孙佛这样的白衣宝冠佛,一类则是身着土红袈裟、手捻袈裟的立佛像。而这种样式同样也能与托普鲁克墩1号佛寺相对应。因此,在将有榜题的敦煌壁画与于阗佛寺壁画进行比对之后,能够清楚地看到两者间的联系。而托普鲁克墩佛寺的建造年代在6-7世纪,与于阗佛法衰微,瑞像守护思想盛行的8世纪[16]还有时间差,因此笔者认为托普鲁克墩1号佛寺壁画、雕塑所表现、功德主所供奉的当是过去七佛,而不是腾空而来的七佛瑞像。这与敦煌壁画有所区别。

于阗的佛寺壁画中,千佛是常见的题材。丹丹乌里克(图9) 等多处遗址均有发现,这些像上下排列整齐,在墙壁上占据较大的面积。从佛教义理上讲,以过去七佛配置千佛,也是稳妥。《释迦氏谱》中对于过去庄严劫、贤劫 的千佛记载如下:“今此劫者名之曰贤,以劫初时大水弥满,生青莲花其数一千,第四禅天曾见往事,便相告白今此世界有千佛现,可目此时以为贤劫。故经说云 ‘即贤劫中千佛是也。从拘留孙为首,最后成佛号曰楼至。’是知第一拘留孙如来、第二迦那含牟尼、第三迦叶波、第四释迦牟尼。我等所师则贤劫中第四佛也。如小乘经贤劫之前,劫空无佛。九十一劫独毗婆尸,三十四劫三佛出世。接贤劫中四佛成七,如常所说如。大乘经三世三劫,劫有千佛。”[17]

图9 丹丹乌里克千佛残片

可见对于千佛与过去七佛的信仰是典型的大乘思想,这也为于阗作为丝绸之路上信奉大乘佛法之地的图像证明。于阗本土崇拜过去七佛也是有一定的传统的,如《于阗 教法史》中载:“(尉迟毗梨耶)王建瞿摩帝(窣堵波)时,携带一孩童,(后)遗失,循迹而觅,于今牛头山上和文殊住所二者间之一小沟谷内寻得,王于寻得孩 童之处。(即)小沟谷中,建一伽蓝,奉安七世佛之舍利。”[18]

从现存遗迹来看,对于过去七佛的崇拜可能也并不是这一座寺院的单独行为,除了背光有千佛的雕塑在于阗多有发现外,其他五尊佛像,也有一些值得注意的细节,如北壁主尊西侧的一身,在袈裟的鸡心领口有绘有豪光,考古报告将之判断为八十种好之一“三十二毛右旋”。[19]2011年 在当地公安部门追回了可能出自达玛沟东部地区的一片佛头壁画,在佛的衣领口露出一颗圆形的摩尼宝,豪光围绕,其表现方法与前者一样。故此尊佛像胸口豪光当 为表现摩尼宝。再如西壁南侧的立佛,右手下垂握住衣角,掌心中隐约可见花纹,这种掌心绘花纹的表现方式,与斯坦因于喀达里克遗址发现的佛手残片相一致。虽 然比对的对象皆为残片细节,但是可以说明,这些与众不同的图像细节并非偶然,可能为于阗表现过去七佛的特殊方式。

三、佛寺内的守护神图像

我们再来看位于南壁两侧的守护神图像,南墙西侧为一身男性武士(图10), 腰部以下保存在壁面,上半身残块在遗址中发现,可以拼合成一尊较为完整的图像。此武士为正身直立,面部为四分之三侧面,眉目细长,唇上有蝌蚪胡,头戴卷草 纹装饰的头冠,中心有一圆形装饰片,当中绘有一只鸟,周围有联珠纹装饰。冠后发髻微微耸,淡黄色的卷发披于身后。武士戴圆形大耳环,佩项圈,身着圆领半袖 长锦袍,领口、衣襟、袖口装饰有卷草纹,锦袍之下穿有窄袖衫,菱格纹的长帔帛搭在右臂上,右手持长武器,顶部残缺,当为长枪、长戟之类。下身着宽松的白色 长裤,裤脚塞于黑色长靴之内。武士身后绘有一头长着犄角的鹿。在考古报告中将此身武士判断为毗沙门天王[20]。但是其身着的锦袍与披长甲的毗沙门天王完全不符,可能为另一神祇。

图10 南墙西侧守护神

在与于阗相关的文献中记录了此地流行的众多守护神,如敦煌石窟中榜题为“守护于阗”的迦迦那莎利神、莎那末利神、莎耶摩利神等八位神灵即是代表。他们以外,在经典之中还有其他神祇守护着于阗。如在《大方等大集经》“月藏分”中世尊安排神灵守护各地时就有如下记载:“而时世尊以于阗国土,付嘱难胜天子千眷属、散脂夜叉大将十千眷属、羖羊脚大夜叉八千眷属、金华鬘夜叉五百眷属、热舍龙王千眷属、阿那紧首天女十千眷属、他难阇梨天女五千眷属、毗沙门王神力所加共汝护持于阗国土。”[21]“月藏分”成立于于阗是学界所公认的[22],其中参杂着大量关于于阗本地的传说,难胜天子、散脂夜叉大将、羖羊脚大夜叉等很有可能是于阗本土信奉的神灵。其中散脂夜叉在《摩诃摩耶经》[23]、《金光明经》[24]、《观海三昧经》[25]中都有出现,在《佛说观海三昧经》中,此神为夺食小儿的恶鬼,后被释迦化现千佛驯化。在《金光明经》、《摩诃摩耶经》中皆为护法善神。此外在一些陀罗尼经典如《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》[26]《孔雀王咒经》[27]等中,散脂夜叉也作为护持佛法的善神加以供奉。在经典中这位神祇通常变成鹿化现,如《大方等大集经》“宝幢分钟旷野鬼品第十二”中即有“散脂菩萨既现鹿身”[28]的记载。

同样在藏文《于阗教法史》中也有类似的记录:“尔后,(尉迟)毗梨耶王于于阗都城苏密堡上东南隅眺望,见城堡外似有一金银毛色之鹿。王及其侍从追之,来至今 牛头山下瞿摩帝,大窣堵波所在之处,见鹿化为散脂夜叉王,散脂夜叉王告(尉迟毗梨耶)王道:‘嗨!大王,你宜于此地建一窣堵波。’”[29]可见,在于阗的传说中,鹿与散脂夜叉是紧密联系的。在托普鲁克墩1号佛寺发现的此身守护神身后立有一只雄鹿,在其他地域的图像中比较少见,可能为于阗人信奉的散脂夜叉。类似的图像还在巴拉瓦斯特遗址有所发现,德国人特灵克勒在此地发现了一片壁画残片:长靴后露出一只食草类动物的头,角部已经遗失,格洛普(G.Gropp)将之补完为一头牛[30](图11)。这只动物的头部与托普鲁克墩1号遗址的鹿几乎一样,并且同样位于长靴之后,可能也是表现的雄鹿,而长靴的主人可能同样是散脂夜叉。

图11 巴拉瓦斯特残片线描图

南壁门北侧同样为一身守护神,只有下半身保存下来。为一身穿着白色短裙的站立神灵,两胯之间有土红色衣物,最外垂有宽腰带,两腿赤裸,身两侧有宽帔帛垂下,重心放在右脚上,跣足立于棋格状的莲台之上,身后有椭圆形大身光(图12)。莲台的一侧绘有小莲花,上方有禅定小佛像。在考古报告中将此身人物比定为吉祥天女[31]。但是在于阗除了丹丹乌里克遗址的吉祥天女外,其他遗址并没有下身裸露的女子出现,在壁画与木版画中,女性多穿长裙,而这种在胯中缠布的穿着方式可能为男性所用[32],如克孜尔17窟 的卢舍那佛,形似裸体,背光与身上遍布千佛,只有下身为此穿着。在敦煌石窟中出现榜题为“守护于阗”的八大守护神中两位女神阿隅阇天女和悉他那天女都是着 及地的长裙。而男性神祇莎那末利神、阿婆罗质多神都是着短裙,并且在胯间垂有宽带的穿着方式也与此身守护神相似。因此,虽然由于图像的缺失无法进一步判断 其身份,但当为一身男性神祇。

图12 南墙东侧守护神残片

上述壁画之外,在寺内还清理出一块较大的壁画,其位置可能在南门正上方。为一身倚坐的菩萨残片(图13),从现存图像上看,菩萨佩有半圆形的大臂钏,裙腰外翻出一段,束以腰带,末端垂于胯间,下身着白色长裙,跣足踏大莲花。周围有莲蕾、荷叶,可能表现的是莲 池。菩萨坐于双层圆垫上,两旁各有一身怪兽护持,怪兽尖爪竖耳,口较大,可能为狮子。菩萨身后有菱格纹圆形大背光。与之身形相近的菩萨像在敦煌石窟中有所 发现,莫高窟第237窟西壁佛龛盝顶的东披南起第二格中绘有一身倚坐菩萨。身形非常接近,不论是弯曲的手肘还是腿部的姿态基本一样,手臂所佩戴的臂钏、裙子的穿着也相一致。两者间最大的不同在于莫237窟中的菩萨坐于须弥座上,中间部分有叠涩,佛座旁探出两只龙首。此身菩萨榜题为“虚空藏菩萨于西玉河萨迦耶倦(仙)寺住瑞像”。由此看来,两地的菩萨之间存在着确定的联系,虽然无法明确判断托普鲁克墩1号的此身菩萨尊位,但可能与虚空藏菩萨相类。

图13 倚坐菩萨残片

小结

通过对达玛沟1号 佛寺的图像研究,可以发现过去七佛信仰在于阗的流行,这也契合于阗大乘佛法盛行的史实。图像样式上面,以拘留孙佛为代表,体现了于阗在丝绸之路上图像传播 的意义:一方面它吸收了来自中亚的造像,并在于阗本地加以改造,如饰以璎珞、头冠,最后以瑞像的方式传到了敦煌。于阗本地的守护神图绘在佛寺之中,也表现 了于阗人希望用本地神灵守护佛法,具有很强的地域特点。

注释:

[1][19][20][31]中国社会科学院考古研究所新疆考古队:《新疆和田地区策勒县达玛沟佛寺遗址的发掘与研究》,载中国新疆文物考古研究所、日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构编著《丹丹乌里克遗址——中日共同考察研究报告》,北京:文物出版社,2009年版,第293-333、296、325、325页。

[2][3]奥雷尔·斯坦因著,巫新华、肖小勇、方晶、孙莉译:《古代和田:中国新疆考古发掘的详细报告》,济南:山东人民出版社,2010年版,图版XVIII。

[4](唐)玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年版,第1016页。

[5][英]韦陀:《西域美术》第二卷,11页。此处转引自张广达、荣新江:《敦煌“瑞像记”瑞像图及其反映的于阗》,载《于阗史丛考》,北京:中国人民大学出版社,2008年版,第189页。

[6][15]参见张小刚:《敦煌壁画中的于阗装饰佛瑞像及其相关问题》,《敦煌研究》,2009年2期,第11、12页。

[7][8][法]伯希和著,耿昇、唐健宾译:《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃人民出版社,2007年版,第178、121页。

[9]参见(东晋)瞿昙僧伽提婆译:《增一阿含经》卷1,《大正藏》第2册,No.0125。

[10]参见(后秦)佛陀耶舍共竺佛念译:《长阿含经》卷1,《大正藏》第1册,No.0001。

[11](唐)道世:《法苑珠林》卷8,《大正藏》第53册,No.2122,333页中栏。

[12](唐)义净:《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷26,《大正藏》第24册,No.1451,第332页上栏。

[13]参见[日]宫治昭:《宇宙主释迦佛——从印度到中亚、中国》,《敦煌研究》,2003年1期,第25-32页。

[14][16]张广达、荣新江:《敦煌“瑞像记”瑞像图及其反映的于阗》,载《于阗史丛考》,北京:中国人民大学出版社,2008年版,第169-176、214-215页。

[17](唐)道宣:《释迦氏谱》卷1,《大正藏》第50册,No.2041,第84页中栏。

[18][29]参见朱丽双:《敦煌藏文文书P.t.960所记于阗佛寺的创立——于阗教法史译注之一》,《敦煌研究》,2010年第4期,第86、85页。

[21](北凉)昙无谶译:《大方等大集经》卷55,《大正藏》第13册,No.0397,第368页上栏。

[22]参见羽西了谛:《西域之佛教》关于于阗佛典的叙述,载广中智之:《汉唐于阗佛教研究》,

乌鲁木齐:新疆人民出版社,2013年版,第28页。

[23](齐)昙景译:《摩诃摩耶经》卷上,《大正藏》第12册,No.0383,第1009页上栏。

[24](北凉)昙无谶译:《金光明经》,《大正藏》第16册,No.0633。

[25](东晋)佛陀跋陀罗译:《佛说观海三昧经》卷7,《大正藏》第15册,No.6043,第678页中栏。

[26](晋)佚名译:《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》卷4,《大正藏》第21册,No.1332,第561页上栏。

[27](姚秦)鸠摩罗什译:《孔雀王咒经》,《大正藏》第19册,No.0988,第482页下栏。

[28](北凉)昙无谶译:《大方等大集经》卷21,《大正藏》第13册,No.0397,第152页上栏。

[30]G.Gropp,Archaologisches Funde aus Khotan,Chinesisch-Ostturkestan。 DieTrinkler-Sammlungim Ubersee-Museum,Bremen,1974.abb.41。

[32]此处感谢中国社会科学院民族学与人类学研究所廖旸老师的提醒。

(作者系中国社会科学院世界宗教研究所助理研究员、博士)

来源:《世界宗教文化》

![星月菩提的自然开片与做旧赝品对比图[图文] 星月菩提的自然开片与做旧赝品对比图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yj1ner403uz.webp)

![艺术无处不在:美丽的树叶贴画[图文] 艺术无处不在:美丽的树叶贴画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bkmahwcicnr.webp)

![公众号作者“判”杭州G20佛像造假 名誉权案近日宣判[图文] 公众号作者“判”杭州G20佛像造假 名誉权案近日宣判[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okcrxlbfy0g.webp)

![文玩最新十大怪,你属于哪一类?[图文] 文玩最新十大怪,你属于哪一类?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ik21yga4jxp.webp)

![敲醒国宝帮带来的收藏噩梦[图文] 敲醒国宝帮带来的收藏噩梦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/syifcga5zcz.webp)

![西泠印社美术馆展出文房器物[图文] 西泠印社美术馆展出文房器物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d44jo3zegug.webp)

![中国古代铜炉欣赏[图文] 中国古代铜炉欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tlfrj5ifviu.webp)

![晚清名臣后人捐8亿元传家宝换城市户口:26年未果[图文] 晚清名臣后人捐8亿元传家宝换城市户口:26年未果[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4auamlidunl.webp)

![国际川剧变脸大师彭登怀登上世界邮票传播中国川剧文化[图文] 国际川剧变脸大师彭登怀登上世界邮票传播中国川剧文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oko1xuvyo3w.webp)

![文化底蕴与收藏价值兼具 古籍收藏行情大好[图文] 文化底蕴与收藏价值兼具 古籍收藏行情大好[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4tmjlslp3n.webp)

![文玩圈里坑死人不偿命的几样东西[图文] 文玩圈里坑死人不偿命的几样东西[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/defgvry5013.webp)

![书画艺术名家沈春兰作品登上美、法、德、荷兰四国邮票并发行[图文] 书画艺术名家沈春兰作品登上美、法、德、荷兰四国邮票并发行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jeus3uha03g.webp)

![“知白守黑”齐派印[图文] “知白守黑”齐派印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gnmaol0gmow.webp)

![简单美丽的鲜花拼画[图文] 简单美丽的鲜花拼画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5enge4350z.webp)

![德清老鼠山窑:中国发掘最早的原始瓷窑址[图文] 德清老鼠山窑:中国发掘最早的原始瓷窑址[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rmqaf3pikaz.webp)

![上合总理会礼品更重传统柴烧工艺[图文] 上合总理会礼品更重传统柴烧工艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oyjbjvsumyn.webp)

![难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文] 难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mu4asvo5sag.webp)

![清代官仿汝窑仿出了水准 雍正帝亲自参与设计[图文] 清代官仿汝窑仿出了水准 雍正帝亲自参与设计[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y1zyiggvrcb.webp)

![重访千年不灭的磁州窑观台遗址[图文] 重访千年不灭的磁州窑观台遗址[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qy2ehsdqm1u.webp)

![宋大观年制篆字铭文款钧窑海棠式洗[图文] 宋大观年制篆字铭文款钧窑海棠式洗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jg1wscazidd.webp)

![元代瓷器中的梅梢月纹图案 [图文] 元代瓷器中的梅梢月纹图案 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ogasi0tuypl.webp)

![明中期青花盖罐工艺特征[图文] 明中期青花盖罐工艺特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sa0ebyaknr3.webp)

![浅谈宋代黑釉瓷器发展历史 [图文] 浅谈宋代黑釉瓷器发展历史 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mia2kvvupon.webp)