原标题:古代中国人穿什么度过炎炎盛夏?

中国数千年来发达的织物织造技术,很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物到厚重的锦、绒、皮类织物复杂的品种分类。随着四季节令的改变,大体上依照纱、罗、绸、缎,单、夹、绵、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装。夏天用轻透的纱罗葛单衣,冬天用厚重的绵裘皮衣,“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘,随时所宜”。

今年的“暑热”延续时间之长、气温之高均为罕见。古代中国人是如何度过炎热的夏季?是否如古装剧里一样不分冬夏都穿着层叠厚重的宽袍大袖?

明 赤罗朝服

明 赤罗朝服

中国历代服装样式、结构不尽相同,但每个时代的冬夏服装的确在样式上并没有多少根本不同。礼仪性服装尤为如此,样式和层次都相对固定,通常都包括贴身内衣、中层衣和外套以及大量配件,如礼服类通常包括大袖衣、裳、蔽膝、中单衣等,冬夏仅有面料厚薄的差异,如《宋史·舆服志》中规定的“夏祭,百官朝、祭服用纱”。

清 黑纱彩绣鹤补服

清 黑纱彩绣鹤补服

日常制服则相对灵活一些,可以进行层次增减调整。《唐六典·尚书户部》中记载的唐代官员四季标准服饰,均包括袍、衫、袴、裈,但春秋为夹衣,夏天换为单衣,冬天则在夹衣中加绵,还增加棉袄子一件。清代常服为袍、褂一套,盛夏伏天入署办事也可以不穿外褂,稍减酷热之苦,谓之“免褂”。就如现代的礼仪性和职业场合,完整套装包括外套、马甲、衬衫、西裤、领带、皮鞋,不管天气多热,最多脱了外套、马甲穿衬衫,而不会因为天气而直接改穿短裤背心拖鞋一样。

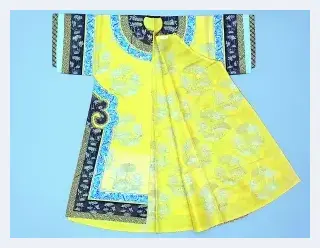

清光绪 明黄色直径纱绣金银荷花纹单氅衣

清光绪 明黄色直径纱绣金银荷花纹单氅衣

由于样式类似,就必须在面料上大做文章,中国数千年来发达的织物织造技术,很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物到厚重的锦、绒、皮类织物复杂的品种分类,为适应不同的季节气候提供了丰富的面料选择。随着四季节令的改变,大体上依照纱、罗、绸、缎,单、夹、绵、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装。夏天用轻透的纱罗葛单衣,冬天用厚重的绵裘皮衣,“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘,随时所宜”。

晚明 本色葛袍

晚明 本色葛袍

在历代的官服记录中,都可以看到季节更换时,政府制定的换衣标准。宋代端午节赐百官夏服,完整的五件套包括“润罗公服、红罗绣抱肚、黄縠汗衫、小绫勒帛”,以及扇子两把,主要使用罗和绉纱两种夏季面料。明代内廷在四月初四入夏时换纱单衣,九月秋季再换罗衣,十月初四换紵丝(缎)夹衣,小雪以后加羊绒、皮……清代的使用则更为讲究,不仅不同季节更换不同质地的面料,同一类面料中还进行了更细致的区分,譬如皮类便有十余种,形成了一套非常细致的换衣序列,从绸缎面的单、夹、棉、皮袍褂到各种纱、罗、葛单袍褂,统计一年下来,需要更换接近三十次衣料,平均不到一个节气便要换一次,在不少清代文献中都有记载。如崇彝在《道咸以来朝野杂记》中所记:

晚明 大红妆花纱飞鱼单袍

晚明 大红妆花纱飞鱼单袍

衣冠定制,寒暑更换,皆有次序。由隆冬貂衣起,凡黑风毛袍褂,如玄狐、海龙等,皆在期内应穿。由此换白风毛……皮衣至此而止。再换则绵者、裌者、单者。纱衣始於实地纱、芝麻地纱、亮纱、蓝葛纱、黄葛纱,时至三伏矣。穿葛纱,冠用万丝帽,是以细生葛组成者,色深黄;其余纱衣,冠用白罗纬帽。单衣之期,或用纬帽,或用暖帽,以视天气之冷暖。

我们就来详细看看,古代的中国人进入夏季以后,具体都是如何更换衣服衣料的。

春夏之交:改换单衣

春夏之交天气宜人,开始脱下绵衣,改换穿轻薄的单衫。靠近春末的立夏、小满,衣料大多使用基本的绢、绸、缎类,如纺绸、湖绸、宁绸,绸类料面平挺、质地结实,既不透风、也不闷热,很适合在此时穿着;小满至芒种前后,气温渐渐上升,则开始改用绞经有孔的丝绸单罗、纱衣类。罗以多经绞的方式织造,结构稳定但又有良好的透气性。“轻纱薄如空”,纱是最为稀疏而轻薄的丝织物,其上均匀分布孔眼,是夏季必备的高级衣料。

晚明 蓝纱单道袍

晚明 蓝纱单道袍

中国人很早就生产出了至轻至薄至透的纱类,长沙马王堆出土的汉代素纱襌衣,重量不到一两。元和年间白居易身贬江州,元稹被贬通州司马,二人不忘唱和,还不时互赠衣料衣物。白居易担心通州过热,曾寄一套轻纱生衣与元稹,“浅色縠衫轻似雾,纺花纱袴薄于云,莫嫌轻薄但知著,犹恐通州热杀君”(《寄生衣与微之,因题封上》)。元稹又寄一匹绿纻丝纹布和轻容纱给白居易,白居易请夫人裁成绿纻丝单衫和白轻容纱单袴,便是一套夏日所用的轻薄衣物(《元九以纻丝布白轻褣见寄制成衣服以诗报之》)。轻容为“纱之至轻者”,縠即绉纱,夏日穿着想必清凉无比。

入夏:清透程度

依次递增的三种纱

纱的种类很多,清代讲究在过了小满后,需要开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换。为何单单一个纱,就要换这么多种?纱组织中有地组织和花组织,调整地和花组织的结构,便可以得到不同致密程度的纱品种,清透凉爽程度依次递增,这样就能适应不同细微的气温变化。

首先是“实地纱”,用类似绢绸、较细密的平纹作地,所以称为“实地”,其上再以一绞一的镂空纱组织显花,是纱类中最致密的,就像在绸上打了细小孔眼花纹一样,只比绸增加了一定的透空度。接下来是“芝地纱”,又叫“芝麻纱”,地组织很特别,是绞纱与平纹组织结合成为的一种小几何纹地,看起来像一粒粒芝麻眼,在此基础上可用其他组织显花,比实地纱要更稀疏一些。“亮地纱”的地组织更为清透,又叫“直径地纱”,与“实地纱”相反,是用标准的一绞一纱组织为地,平纹显花,其经细纬粗,形成的方孔极为固定。以上三种纱均是暗花纱,即花和地的丝线为同一种颜色,只是依靠织物组织的变化而显花。还可以在纱的基础上进行刺绣、妆花、织金、印染,制成更加炫目华丽但依然轻薄的面料,可用于相对隆重的吉庆场合。

纱衣内的衬衣和竹衣

竹衫

竹衫

穿着这些如云似雾的薄纱制成的衣裤,可能优先考虑的不是炎热与否,而是如何防止走光的问题。所以纱衣内一般还必须穿上不透光的夏布或白细布衬衣、小衣,或抹胸、裹肚,以防露体。在古画中常常可以看到仕女们纱衣下仅着一件裹胸,肩臂微露。清代有一种两截衣,上半截用布,下半截用各种丝,也是一种男性常用的衬衣,“还有一件长衣,似便服而非便服,那就是衬衣。凡穿官服之袍,前后均有开衩,若内无衬衣则露腿,所以必须内穿此衣。大抵皆用浅色绸料,或上半截用白布,下半截用月白色绸、实地纱,或芙蓉纱之类,名曰两截大褂。卸去官衣后,居家或外出,皆可服用。”

《清俾类钞》中“朝服之宜忌”条还提到,“臣工召对、引见,……夏不得服亮纱,恶其见肤也,以实地纱代之,致敬也”,在皇帝召对时,为了避免肌肤透露不雅,就需要用较为致密的实地纱代替亮纱。

对于一般百姓来说,日常服装限制较少,衣料品种则更为丰富。1930年代,金受申在《老北京的生活》中,还专门讲了民国时老北京在夏季穿衣的讲究,此时已经引进了一些新的面料,虽不像宫廷一样严格按照精确时令更替,但大体也还是从纺绸单衣到各种罗、纱、夏布,依次更换,颜色则以牙百、月白、湖色、宝蓝为多:

老北京除“二八月乱穿衣”外,对四季的穿衣都有一定谱儿。入夏之始,以纺绸大褂为最宜,如天气稍寒,亦可穿杭州木机春绸,如下半年有闰月,即穿软夹袍亦无不可(近年哔叽等毛织品兴起,软夹袍已逐渐被淘汰)。纺绸即北京所谓的“老串绸”。早年购买老串绸曾以斤两计,和以尺寸计价相同,表示货物地道,沉着不假。穿纺绸在中年以上,大半全是用宝蓝色,灰色较少,湖色只二十岁上下青年可穿。中年如欲穿浅色,也只是本色牙白色。很少有胡须满腮,穿一件湖色纺绸褂满街晃的。过了这个时期,应接穿罗褂,五丝罗、七丝罗、九丝罗、十三罗、直罗,全是接纺绸的罗衫,此时穿纺绸褂,已为勉强。

至三伏天应穿夏布褂,浏阳圆丝细夏布,熨得板平,穿在身上实是清凉。此时穿罗又为勉强了。若仍穿纺绸就百不一见了。在罗和夏布之间,因上朝袍褂穿纱,所以也有纱衫。如实纱、亮地纱、官纱、香云纱等纱类。其中香云纱系丝织软衫,可以直贯纺绸、罗两期,但在夏布期,却算将就。夏布又有“沙塘月色”夏布为老年人衣料。“月白色”夏布为妇女及四十以上人衣料。又有“门布”,“葛布”为夏布原料,虽然粗糙,入水不倒,但未经漂白,所以坚韧强于夏布,价值亦廉,为一般中下阶层过夏衣料,做长衫短褂,均无不可。

在二伏一过,立秋节至,夏季布过去以后,仍然以罗、纺绸相接,不过替换时间,比前期短而快罢了。

邓友梅先生在他的《胡侃北京的土著艺术》中曾记了一个亲身经历的小故事,因为在盛夏时穿着纺绸衬衫去参加寿宴,还被老北京太太笑称为“艰苦的革命干部”,正好也反映了直到1950年代,北京人依然还保存着一些对于夏季更换面料的老讲究:

刚进北京不久,我得了几元稿费,买了件纺绸衬衫,平日舍不得穿。正好在伏天时,有位老北京朋友过生日,我正儿八经把衬衫熨平了穿去贺寿,坐下之后,见大家都穿夏布小褂,我正为自己的绸衫得意,他母亲过来了,笑嘻嘻地冲我说:“呦,大侄子,你们革命干部可真艰苦哇,都数三伏了,纺绸还没下身哪。嘴里省一口,也该买件夏布褂子,年轻轻的别叫人笑话……”他儿子就说:“快歇着您的吧,现在哪还这么多讲究哇。”两人说得我莫名其妙,过后打听别人才知道,北京人在入夏的时候才穿串绸(即纺绸),只要日子过得去,一数伏就该换下来,有钱可以穿罗穿纱,没钱穿夏布也算应节气,再穿纺绸就成老憨了。

夏季日常休闲劳作的

简便着装

以上是相对讲究的阶层在夏季相对正式的场合时使用的衣料,至于普通日常生活,以及需要长期露天行走、劳作的阶层,在炎夏时的穿着就更加随意简单了。

可以不穿外衣袍衫,只穿短衣、短袖半臂,甚至只穿轻薄的贴身汗衫、汗络、背心,类似现代休闲衬衫、短袖衫的概念。下身仅穿单裤,劳动时可以直接把上衣脱去一袖,或全脱扎在腰间,不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋,两腿套上接袎方便行走等等。在清明上河图中便可以看到不少只穿背心的百姓,其实与今日并没有多少不同。《清俾类钞》中甚至记录,有的江苏民间妇女“炎夏仅着坎肩,而裸其两臂者,或更赤露上体,游行入市”,可见在酷暑面前,礼教什么的有时就不那么重要了。

夏日不得不穿着外套的时候,还可以贴身先穿上一件用细小单枝竹管串接成网状的竹衣,俗称“隔汗衣”,透气隔汗,解决酷暑时依然需要完整着装的煎熬之苦,也避免外衣被汗水浸透。在近现代的戏装、道装中还可以见到。

盛暑:以葛纱为首的

各种植物面料

进入农历六月,最酷暑时,则换上“葛纱”,到了“葛衣期”。葛为多年生草本植物,其纤维可用以织纱,是最清透凉爽的材料。自先秦时代开始中国人就开始依靠葛布度夏,“葛”几乎成为夏服的代名词,《诗经·葛覃》有一句“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,为絺为绤,服之无斁”。白居易《夏日作》写道“葛衣疏且单,纱帽轻复宽,一衣与一帽,可以过炎天。止于便吾体,何必被罗纨”,认为一件葛衣便可度夏。清《燕京岁时记》中“赐葛”条记载,“内廷王公大臣至端阳时,皆得恩赐葛纱及画扇。”以及“换葛纱”:“每至六月,自暑伏日起,到处暑日止,百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”到了盛夏入伏时,除了日常便服,百官也需要换上葛纱袍褂了。

“夏服亦无多,蕉纱三五事”,除了葛以外,许多植物纤维织成的面料都适合在极暑时使用。包括像苎麻织成的夏布,芭蕉皮织成的蕉纱,竹皮、木芙蓉皮纤维织成的竹布、芙蓉纱等等,“竹与芙蓉亦为布,蝉翼霏霏若烟雾”,也都能达到极薄透凉爽的效果。《天工开物》乃服篇有夏服一节,专门介绍可以做“暑衣裳”的各种植物面料,就包括苎麻、葛等常用材料,以及极粗的苘麻、用芭蕉皮织成的蕉纱。广东长年炎热,所出产各类夏服面料也尤为有名,丝绸类的“广纱甲天下”。除了大家熟悉的香云纱,植物纤维类的葛、麻、蕉、竹、藤、芙蓉布名目也有数十种,质量好的“织成弱如蝉翅,重仅数铢”。

若将植物纤维与蚕丝混纺,更加轻透柔软。广东有丝纬、葛经混织的黄丝布,宋代《清异录》中提到五代北宋江西临川、上饶“用纯丝、蕉骨相兼捻织”,把芭蕉茎丝与蚕丝相捻织成轻纱,“夏月衣之,轻凉适体”,称之为“醒骨纱”,做成外套“太清氅”,贴身短衣则叫“小太清”。

出伏:再度换上纱罗绸单衣

过了三伏大热,处暑以后,则脱下葛纱,又依次换上直径纱、芝麻纱、实地纱。秋分前后则再换上绢绸类的单、夹衣,与春夏间的情况一样,形成以大小暑为顶点,前后春秋对称的更换序列。具体的使用情况,我们可以从各种古代档案、日记、笔记中看到一些实例。

溥仪在《我的前半生》中曾回忆说:“至于要谈起皇帝所穿的春夏秋冬四季衣服来,也真够麻烦人的。最讨厌的,就是得按一年二十四个节令的转移,来穿适合于节气的衣服”。溥仪的牢骚正反映了清代君臣服饰需要严格按照时令节气,更换不同衣料的特点。故宫恰好保留了一份1921年溥仪(当时仍居于故宫内廷)的《四执库更换穿戴档》(四执库为存放、管理皇帝各类服饰的部门),从中可以见到仍然维持着清代皇帝常服类一年较固定的十几种材质、按时令有序更换的习惯:

从正月雨水的青白皮袍褂,到二月春分、清明时换的天马皮、洋灰鼠皮、灰鼠皮袍褂……三月二十换绵袍褂,三月二十八换夹袍褂,四月小满换单袍褂,四月二十七换实地纱袍褂,五月初十换芝麻地纱袍褂,二十换直径地纱袍褂,六月初一换颜色葛纱袍褂……八月秋分换单袍褂,九月初二换夹袍褂,初十换绵袍褂,二十二换小羊皮袍褂……

清代官员的季节性换装,则是根据“宫门抄”上刊发的有关换季易装上谕,遵旨行之。清末大臣王文韶在他的日记中对官衣袍褂材质更换有详细记载,摘录其中夏季前后的次序,也是夹-单-实地纱-芝地纱-直径纱-葛纱-直径纱-芝地纱-实地纱-单-夹,与皇帝相同:

三月十二日换绒冠夹领湖色衫。十七日换夹袍褂。二十五日换单褂。二十七日换单袍。

四月十八日换实地纱袍褂。二十七日换芝麻地纱袍褂。五月初五日换直径纱袍褂,即亮纱。廿八日换葛纱袍、葛丝冠。七月十八日换亮纱袍褂。三十日换芝麻地纱袍褂。八月初八日换实地纱袍褂。内廷称亮纱曰直径,实地曰单纱。

![50名老邮迷9天9夜组团排队买猴票[图文] 50名老邮迷9天9夜组团排队买猴票[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag0yjariird.webp)

![绘画艺术中的数学密匙[图文] 绘画艺术中的数学密匙[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rgxmbjohvos.webp)

![英国王室收藏到底有多庞大[图文] 英国王室收藏到底有多庞大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/33yejwfaf1b.webp)

![108年前 这个法国人拍下了中国最早彩照[图文] 108年前 这个法国人拍下了中国最早彩照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wljcgalt2yx.webp)

![精妙有趣的汉代彩绘鸭嘴柄漆盒[图文] 精妙有趣的汉代彩绘鸭嘴柄漆盒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wknn0cm53lm.webp)

![她是诗人笔下的桃花源 更是文人墨客心中的乌托邦[图文] 她是诗人笔下的桃花源 更是文人墨客心中的乌托邦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3j42nkoixgw.webp)

![西班牙文物修复再次翻车[图文] 西班牙文物修复再次翻车[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ldcaizhhlbg.webp)

![岭南派画家高奇峰故居天风楼今昔[图文] 岭南派画家高奇峰故居天风楼今昔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wq4bhcnxazv.webp)

![老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文] 老腔古韵的承载--华山李澎书法新作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1l0c1er2lux.webp)

![两翠鸟抓鱼遭冰封 像艺术品一般完美封印在冰块中[图文] 两翠鸟抓鱼遭冰封 像艺术品一般完美封印在冰块中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kfp0ciw24mb.webp)

![收藏钱币50年 被誉为西南钱王[图文] 收藏钱币50年 被誉为西南钱王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5bdjujy3upz.webp)

![从通草画看十九世纪的广州组[图文] 从通草画看十九世纪的广州组[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wrrxdbnsoia.webp)

![49岁藏友收藏几千册连环画 遗憾连环画行业衰退[图文] 49岁藏友收藏几千册连环画 遗憾连环画行业衰退[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cbcifiavxxc.webp)

![北京大街上马车驮炮弹 行为艺术惹人驻足[图文] 北京大街上马车驮炮弹 行为艺术惹人驻足[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yhfvdqfjdzv.webp)

![明朝服饰全球仅存100余件[图文] 明朝服饰全球仅存100余件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xv54v0le52r.webp)

![被法老诅咒过的五大稀世珍宝[图文] 被法老诅咒过的五大稀世珍宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wkq0hrsqy1s.webp)

![意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文] 意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag5tyhm1ke1.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文] 韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrb15qoitpo.webp)

![美国艺术家的超现实马赛克拼贴[图文] 美国艺术家的超现实马赛克拼贴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pzpmhx4zljk.webp)

![藏友收藏两块奇石疑似化石[图文] 藏友收藏两块奇石疑似化石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24ulwj00axe.webp)

![潘玉良和张大千的姐弟情[图文] 潘玉良和张大千的姐弟情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5idpe1s0ukn.webp)

![趣闻:我国第一张全裸人体艺术照[图文] 趣闻:我国第一张全裸人体艺术照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oyn1vuzcjes.webp)

![造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文] 造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0zjqn2rppd.webp)