春色十分,桃花独占八分。在中国人的精神世界里,或许没有哪一种花能够像桃花一样,被赋予如此丰富的内涵:

在先民眼中,她是渺远的上古神话。《山海经》有云:“沧海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。”金属冶炼技术的进步令桃木失去了武器的身份,但其御凶的作用却成为一种约定俗成的集体意识,与原始宗教不谋而合。

在诗人笔下,她是娇媚的女子容颜。《诗经》曰:“桃之夭夭,灼灼其华。”正如梅、兰、竹、菊被赋予了文人风骨,桃花因其艳丽的花色和娇媚的姿容与女性相联系,终由一首《题都城南庄》勾勒出“人面桃花”的经典语境。

在高人心中,她是隐逸的避世之所。《桃花源记》里“有良田美池桑竹之属”的浑涵之境,是陶渊明逃禄归耕的精神家园。她既是诗人笔下的“桃花源”,更是文人墨客心中的“乌托邦”。

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。年复一年,海口市的桃花总在早春二月最先绽放,而在有着“藏地小江南”之称的林芝,那一抹妖娆的粉直至五月中旬方才褪色。

春意泄,不如走近桃红深处,窥见被埋藏的文学意象。

[桃花源]

“相命肆农耕,日入从所憩。桑竹垂余荫,菽稷随时艺。”这样的图景不仅是陶渊明笔下的“桃花源”,更是中国文学中典型的“乌托邦”

东晋年间,陶渊明在《桃花源记》中描绘了这样一幅田园风光:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”文中所想象的宁静、富饶、淳朴的理想社会,引起了历代文人和艺术家对“桃花源”的臆想——他们或追加相关的神话和传说,或附会有关古迹,或创作大量的咏叹诗文,或将有关题材付诸画笔。

“晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林……”长久以来,有关“桃花源”究竟在何地的争论从未停止。虽然陶渊明在《桃花源记》中以武陵渔人所见为线索开篇,将人们寻觅“桃花源”的足迹基本锁定在了“武陵”境内,但这实在是一片太过广大的区域。

一般认为,“桃花源”位于湖南常德的桃源县。这里自晋代起便是文人墨客追寻桃花源的地方,宋代时干脆更名“桃源县”,如今更是常德的一张重要名片,其“桃花游园会”已成为湖南“三节两会”的重要活动之一。此外,湖北十堰、安徽黟县、重庆酉阳也都有以“桃花源”为名的景点。其中重庆酉阳的学者早在清代时便“捷足先登”,在地方志上写下“核其形,与渊明所记桃花源者,毫厘不爽”的字句。

此外,关于桃源到底是在武陵还是别处的争论还包括:

前有明代吴宽在《家藏集》卷四六《送刘武陵诗引》中云:“盖古桃源实在武陵境内,今则别自名县矣。”后有清余良栋等修《桃源县志》卷一三引杜维耀《桃源洞说》认为桃源洞去桃源县邑治三十里。更有国学大师陈寅恪在《桃花源记旁证》中认定桃源的原型在北方弘农县……

《广群芳谱》卷二六引《纪谈录》有云:“陶渊明所记桃花源,人谓桃花观即是其处,不知公盖寓言也。”的确,现实生活中与陶渊明笔下的桃源地貌和环境近似之处,可谓比比皆是,强求定论,难免无趣。正如渠红岩在其所著的《中国古代文学桃花题材与意象研究》中所言,《桃花源记》首先是一篇文学作品,若刻板地在现实中寻找真实的桃花源,其实是在某种程度上将文学作品等同于现实纪闻了,有损于文学的艺术性,因为“艺术的意义是一种想象出来的情感和意绪,或是一种想象出来的主观现实”。

那么《桃花源记》通篇皆是陶渊明的臆想吗?也不全然,否则陈寅恪不会在《桃花源记旁证》中写下:“陶渊明《桃花源记》寓意之文,亦纪实之文也。”

魏晋时期,隐逸之风盛行,桃花源人避居山中是当时社会现实的反映。《桃花源记》结尾所说“南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。”便有史实可溯。

《太平御览》卷五〇四引《晋中兴书》云:“刘驎之字子骥,一字道民。好游于山泽,志在存道,常采药至名山,深入忘返。见有一涧水,南有二石囷,一囷开,一囷闭。或说囷中皆仙方秘药,驎之欲更寻索,终不能知。桓冲请为长史,固辞,居于阳岐。”《世说新语》中也有类似记载,所叙之所见与桃花源颇为相似。

晋书记载,刘驎之与南阳光禄大夫刘耽为同一宗族。而从陶渊明讲述其外祖父的《孟嘉传》中可以得知,孟家与刘家乃世交。古文献学家余嘉锡据此认为,陶渊明极有可能得知刘驎之之事,并在撰写《桃花源记》时采纳了后者入山采药的传说。

总而言之,桃花源并非实有其地,而是陶渊明笔下的一个文学意象,是以当时的社会现实和传闻为素材,寄寓自己理想的叙事浑涵之境。在附于《桃花源记》后的《桃花源诗》中,陶渊明写道:“相命肆农耕,日入从所憩。桑竹垂余荫,菽稷随时艺;春蚕收长丝,秋熟靡王税。荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。”这幅逃禄而归耕的图景不仅是诗人笔下的“桃花源”,更是中国文学中典型的“乌托邦”。

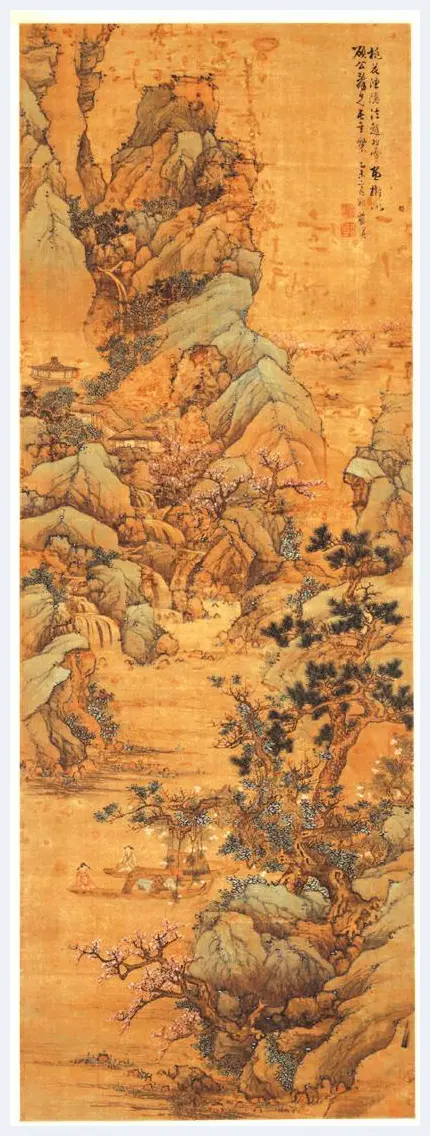

明 蓝瑛《桃花渔隐图》

[人面桃花]

《本事诗》对崔护“去年今日此门中,人面桃花相映红”的发挥想象,成为影响后世的“酵母”。此后,“人面桃花”的故事在中国文学中笙歌袅袅,不绝如缕

在中国人的传统意象中,花卉自有一套语意系统。正如梅、兰、竹、菊被赋予了文人风骨,桃花则因其艳丽的花色和娇媚的姿容,与女性联系在了一起。

“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。”《周南·桃夭》中这些描绘女子出嫁的诗句,或许是我们能够看到的、最早将桃花与女性联系在一起的文学作品。

《诗经》为何以桃花来祝福新娘?渠红岩在《中国古代文学桃花题材与意象研究》一书中认为,在大自然的众多花卉之中,桃花是最能代表生命和活力的,这与人生的青春,尤其女性的青春极为吻合。再者,桃花粉嫩的花色和靓丽的姿容与青春美丽的女子在视觉感上有相同之处,这是两者之间关系建立的直接因素。此外,《诗经》时代是希求生育的社会意识盛行的时代,桃花花落后结子满枝,正迎合了人们对女性婚后“早生贵子”的希冀。

《诗经》之后,中国文化传统对桃花与女性之间的关系普遍认同,文学作品中的桃花所指代的女性身份也逐渐泛化,不再局限于《诗经》中所指代的“之子”形象,而是扩大到侍儿乃至歌女等下层女子。

在这一过程中,东晋王献之的《桃叶》发挥了至关重要的作用。宋代祝穆在《古今事文类聚》中援引《金陵览古》所文道,王献之曾以“桃叶复桃叶,渡江不用楫。但道无所苦,若我自迎接”为歌赠予爱妾。彼时世家名流的行为和事迹自然是社会的重要话题,于是有了《隋书》记载的“陈时,江南盛歌王献之《桃叶》之词”。桃叶作为一个历史中真实存在的人物参与到文化传承中,加之《诗经》所开创的桃花与女性的关系,文人在写到下层女子时总不自觉地与桃花进行联系。

自南朝起,文人对与女性有关的某些物象也渐以桃花命名,梁简文帝《初桃》中对桃花的“悬疑红粉妆”的描写开启了以桃花比喻女性妆容的先河,至隋朝时,已出现以“桃花面”“桃花妆”命名的妆容。《事物纪原》记载,“周文王时,女人始传铅粉;秦始皇宫中,悉红妆翠眉,此妆之始也。宋武宫女效寿阳落梅之异,作梅花妆。隋文宫中红妆,谓之桃花面”。所谓“桃花面”,即“以胭脂调匀掌中,施之两颊,浅者为是”。

而令“人面桃花”成为中国古代文学之经典语境的,还要论唐代崔护的《题都城南庄》。

诗上半部曰:“去年今日此门中,人面桃花相映红。”渠红岩在《中国古代文学桃花题材与意象研究》中认为,由“人面桃花相映红”中的“相”字可以看出,“人面”与“桃花”在诗中是两个各自独立的意象,“相映红”也许只是诗人丰富的想象,而非同时出现在诗人面前的景象。

这种写作手法在文学作品中并不少见,文人常选择与自己想表达的思想或情感相吻合的物象,而后者往往是心灵化的。渠红岩认为,鉴于传统文学中桃花与女性的关系,诗人由眼前娇美的“人面”联想到妍丽的“桃花”乃自然之事,这也是《六一诗话》中谈及的“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”的艺术效果。

无论“人面桃花”的原型是诗人所爱慕的红颜女子,还是所欣赏的优美风景,均给人以生之欣喜。待到诗的后两句“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,其情感基调便急转直下。

在中国的文化传统中,无论桃树、桃花还是桃实都具有永恒的文化意蕴,这种永恒在与世事的对比中更能反衬出人生的盛衰之感。“人面”已不可追寻,而“桃花”依然年复一年地盛开,这种对岁月流逝的感慨,颇似刘希夷《代悲白头翁》中的“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”

崔护在《题都城南庄》中含蓄、凝练的表达,无疑向人们描绘了一幅“人面桃花”的美好景象。而让这种景象成为后世诗词作品的固有意象的,还要归功于唐代孟棨在《本事诗》中刻画的生动情节:

“博陵崔护,姿质甚美,而孤洁寡合,举进士下第。清明日独游都城南,得居人庄。一亩之宫,而花木丛萃,寂若无人。扣门久之,有女子自门隙窥之问曰:‘谁耶?’以姓字对,曰:‘寻春独行,酒渴求饮。’女入以杯水至,开门设床命坐,独倚小桃斜柯,伫立而意属殊厚,妖姿媚态,绰有余妍。崔以言挑之,不对,目注者久之。崔辞去,送至门,如不胜情而入。崔亦睠盼而归,嗣后绝不复至。及来岁清明日,忽思之情不可抑,径往寻之。门墙如故,而已锁扃之。因题诗于左扉曰:‘去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。’”

上述对崔护《题都城南庄》的发挥想象,成为“人面桃花”影响后世的“酵母”。从此以后,“人面桃花”的故事在中国文学中笙歌袅袅,不绝如缕。

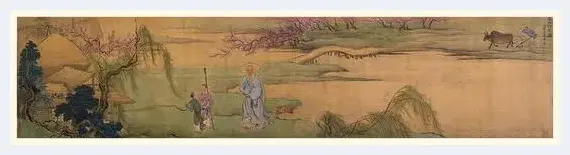

清 禹之鼎 《春耕草堂图》

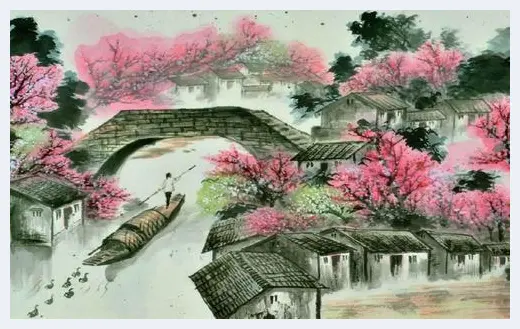

[桃花流水]

在蕴含“桃花流水”意象的文学作品中,唐代张志和的《渔歌子》可谓妇孺皆知:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”

《吕氏春秋·仲春记》言:“仲春之月,始雨水,桃李华,仓庚鸣。”《礼记·月令》又言:“始雨水,桃始华,仓庚鸣,鹰化为鸠。”先秦时期,桃花开始作为物候之像出现在文献之中,诸多史料的共同点,便是以桃树开花和雨水渐多作为春天到来的表征。

“始雨水”“桃始华”之所以给古人如此深刻的印象,其原因并不难理解:《山海经》中对于“河伯”的记载,以及《春秋传》中关于祭祀河神的叙述,都描绘了古人对水强烈依赖的现实。仲春之月,雨水渐多,经历了整个冬季的休农之后,人们对春季的到来翘首以盼。另一方面,桃花盛开于百花未放的清明前后,这很容易成为一种农耕信号,即汉代崔寔在《四民月令》中所说的“三月三日桃花盛,农人侯时而种也”。

人们在春季得到了现实需要的天赐甘霖,同时看到灼灼桃花带来的结子满枝的希望。这两种物候现象的自然重叠,让古人认识到“雨水”和“桃花”的出现是他们赖以生存的基础。于是“桃花”和“水”获得了天然的姻缘,这便是“桃花流水”意象的最初意义。

随着社会和生产力的发展,古人逐渐摆脱了对自然的原始依赖,“水”“桃花”这两种元素也就不再以零散的面貌为人所识,而是上升为一种观念,以结合的形式出现在西汉的文献当中。

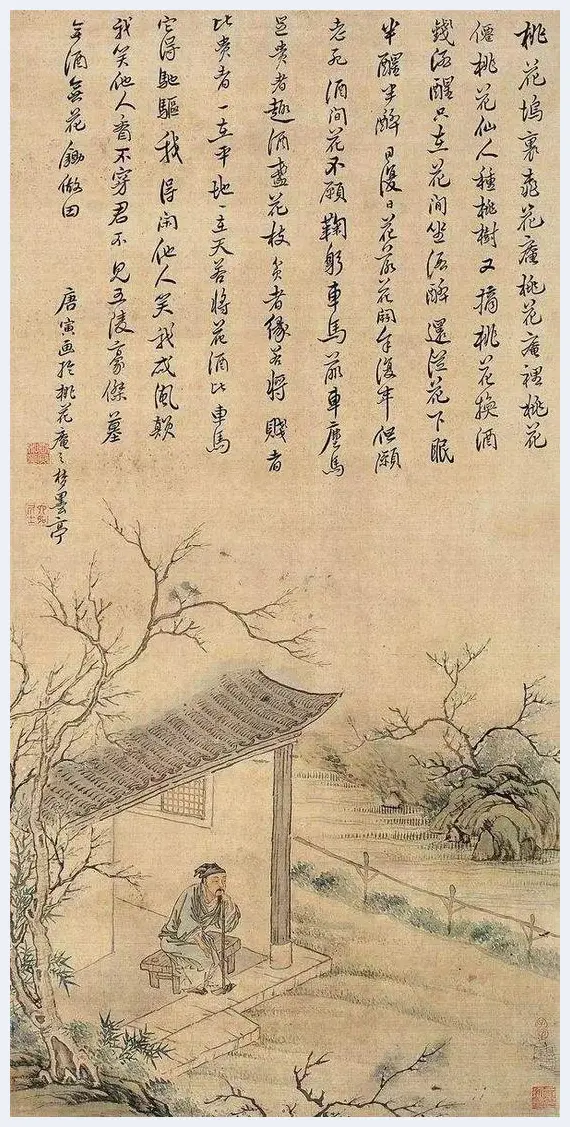

明 唐寅《桃花庵》

渠红岩在《中国古代文学桃花题材与意象研究》一书中提出,经考证,“桃花水”较早出现在西汉韩婴的《诗外传》中,即“今三月桃花水下,以招魂续魄,祓除氛秽”。结合《东观汉记》《新论》等文献中共同使用的“桃花水”的表达方式看,其在汉代已经成为春季河水的代称。“桃花”盛开和“雨水”增多是“桃花水”的基本特征与表现,而“桃花水”是先秦文献中“桃始华”“始雨水”的内在意义与外在形象的结合,这种结合促使“桃花水”成为后来文学意象的基础与潜在动力。

待到魏晋南北朝时期,桃文化不再是对桃实灵性的崇拜和对桃木辟邪的宣扬,“桃花水”开始由一种自然现象逐渐转变为文学意象。文人莫不授以诗笔,描绘春季欣欣向荣的景象,而“桃花水”作为传统文化中典型的春季景观,也开始成为春景用词出现在文学作品当中。

作为中国古代文学作品中最为常见的意象之一,“桃花流水”在长期的文学发展历史中分化出了四种不同的文学意蕴:

清明时节,流水潺潺,桃花灼灼,文人墨客将这两处景象构成一个视觉和弦,以“桃花流水”的意象呈现于文学作品。前有北周王褒《燕歌行》中“初春丽景莺欲娇,桃花流水没河桥”,后有宋代欧阳修《送宋次道学士赴太平州》的“古堤老柳藏春烟,桃花水下清明前”,可见,“桃花流水”作为历代文人描绘春色的常用文学意象,已成为约定俗成的春景辞藻。

在中国桃文化的发展史上,两汉、魏晋是极力张扬桃之灵性色彩的时期,不谢的“桃花”与常清的“流水”,于是成为传递仙境信息的“青鸟”。基于此,后世文人常常用“桃花流水”的意象来描绘福乐无边的仙境。在众多作品中,最著名的当数唐代李白的《山中问答》——“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。桃花流水窅然去,别有天地非人间。”此外,“桃花流水”的仙境意蕴在绘画领域亦有呈现,如元代吴师道《仙居图》就有题词曰:“云气参差青嶂,树林缥缈飞楼。谁识仙家归路,桃花流水渔舟。”

在蕴含“桃花流水”意象的文学作品中,唐代张志和的《渔歌子》可谓妇孺皆知:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”有研究者分析指出,西塞山前,桃花盛开,鸥鹭时起,晴笠雨蓑的渔人,恋秀色以支颐,临清流而忘归。如此令人旷怡的山水境界,与陶渊明的《桃花源记》一道,被历代文人视作超脱境界的象征。

桃花开时极为明艳,然而花期短暂,之后便匆匆凋谢。因此,桃花的凋零常与红颜的暗老、年华的易逝、爱情的失落相联系,用以表达对生命流转的哀伤和慨叹。前者有刘禹锡《忆江南》:“春去也,共惜艳阳年。犹有桃花流水上,无辞竹叶醉尊前。惟待见青天。”后者如宋代魏夫人《减字木兰花》:“玉人何处。又见江南春色暮。芳信难寻。去后桃花流水深。”

总而言之,作为中国古代文学史中一个常见而又意义丰富的意象,“桃花流水”早已由春日象征这一原始意义,发展为人类千百年来所共有的情感蕴涵。

![达·芬奇:绝无仅有的传奇人生[图文] 达·芬奇:绝无仅有的传奇人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ot11pi2rnkx.webp)

![老旧汽车新命运:艺术家巧手焊接废旧部件变雕塑[图文] 老旧汽车新命运:艺术家巧手焊接废旧部件变雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k22x0ys3j05.webp)

![唐代名相李绛固守直道行终生[图文] 唐代名相李绛固守直道行终生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bhq1mwvrxal.webp)

![丝绸之路展上的奇葩写实纸本画:画风任性似暴漫[图文] 丝绸之路展上的奇葩写实纸本画:画风任性似暴漫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3r1wcbx0jg.webp)

![谁修复了《蒙娜丽莎》[图文] 谁修复了《蒙娜丽莎》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dvpd0min4gl.webp)

![何为日本的绳纹陶[图文] 何为日本的绳纹陶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ueu4mv2drza.webp)

![土司墓葬背后的家族纷争[图文] 土司墓葬背后的家族纷争[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uycqv1fjnm5.webp)

![俄罗斯10米高猛犸象雕塑变身圣诞老象[图文] 俄罗斯10米高猛犸象雕塑变身圣诞老象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3ns2qqcztdx.webp)

![明代人的清玩赏鉴[图文] 明代人的清玩赏鉴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1zvr10t3y5j.webp)

![2020年度英国“博物馆改变生活”奖项评选结果出炉[图文] 2020年度英国“博物馆改变生活”奖项评选结果出炉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m44ivn0euen.webp)

![文物见证唐代 领先世界的体育运动[图文] 文物见证唐代 领先世界的体育运动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hffymsyszk5.webp)

![看不见的艺术商人:失明如何帮助我发现好的艺术品[图文] 看不见的艺术商人:失明如何帮助我发现好的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/piy4svffw4f.webp)

![黑貂男说买百万古玩骗走万元手机[图文] 黑貂男说买百万古玩骗走万元手机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/owxxmwohr13.webp)

![50多万买的宋代古玩都是赝品 原来鉴宝专家设的局[图文] 50多万买的宋代古玩都是赝品 原来鉴宝专家设的局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ih113smmunm.webp)

![73年传奇民国婚书成网红 收藏者欲申报为文物 [图文] 73年传奇民国婚书成网红 收藏者欲申报为文物 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qed2t0gb1os.webp)

![博彩公司豪赌诺贝尔文学奖 莫言村上春树呼声高[图文] 博彩公司豪赌诺贝尔文学奖 莫言村上春树呼声高[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4safamkllhq.webp)

![珍藏了半个世纪的根雕[图文] 珍藏了半个世纪的根雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zshsscnyvyg.webp)

![揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文] 揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53gzoravq3i.webp)

![贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文] 贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xnrppjgmck.webp)

![《富春山居图》的无缝连接[图文] 《富春山居图》的无缝连接[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jocvsnobxfa.webp)

![傅抱石名画历劫记[图文] 傅抱石名画历劫记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wabjkcu031b.webp)

![《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文] 《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/01j00po1w43.webp)

![英国网上发布4000页牛顿手稿[图文] 英国网上发布4000页牛顿手稿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eoq14urlzcb.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)

![女子给假古董贴故宫标签高价骗财被公诉[图文] 女子给假古董贴故宫标签高价骗财被公诉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q1i14mxz2hx.webp)