戈鲲化照片,1879年

戈鲲化照片,1879年

王振忠

(一)

十多年前,我在美国哈佛燕京学社做了将近一年的访问,其间,因对晚清时期哈佛大学聘任的第一位中文教师戈鲲化有兴趣,顺带收集了聘请他前往美国的杜德维(E.B.Drew)之相关资料。

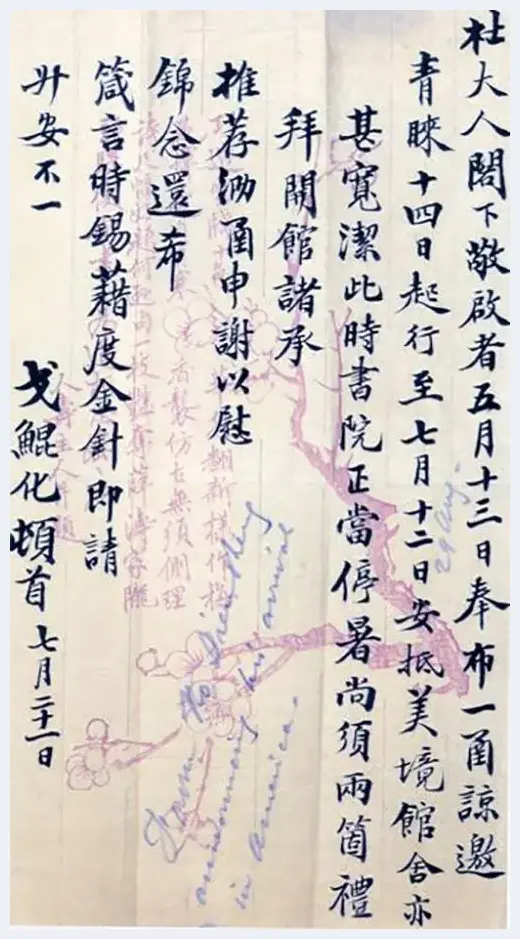

戈鲲化是晚清时期徽州府休宁县人,他的一些著作和照片,迄今仍收藏于哈佛大学的各个图书馆、档案馆中。2000年,南京大学中文系张宏生教授编著《戈鲲化集》(江苏古籍出版社,2000年版),首次将戈氏的绝大部分著作收录在内。不过,在当年,无论是戈氏的文字还是图片资料并未就此一网打尽。2005年,我就在哈佛大学档案馆收集到好几份相关的文献。凑巧的是,那一年正是哈佛燕京图书馆成立七十五周年,该馆出版有《燕京的宝藏——哈佛燕京图书馆七十五周年纪念展览目录》(Treasures of the Yenching,seventy-fifth anniversary of the Harvard-Yenching Library Exhibition Catalogue)。承郑炯文馆长惠赠,我得以收藏一册。书中收有一封梅花笺,是戈鲲化写给杜德维的信函——

杜大人阁下:敬启者,五月十三日奉布一函,谅邀

青睐。十四日起行,至七月十二日安抵美境,馆舍亦

甚宽洁。此时书院正当停暑,尚须两个礼

拜开馆,诸承

推荐,泐函申谢,以慰

锦念。还希

箴言时锡,藉度金针,即请

升安,不一。 戈鲲化顿首,七月二十一日。

戈鲲化致杜德维信函

戈鲲化致杜德维信函

这封信书写于蓝丝格信笺上,墨迹秀逸,显然是戈鲲化抵美后写给杜德维的第一封信函。而收信人杜德维则是哈佛大学毕业生,正是他在宁波海关税务司任内,物色到了戈鲲化。

(二)

杜德维是哈佛大学1863届毕业生,1865年进入中国海关,1867年在总税务司署管理汉文文案,1868年提升为署理税务司。1878年7月,杜德维在宁波出任浙海关税务司。其间,哈佛大学校长埃利奥特(Charles William Eliot)给杜德维写信,要求他在中国找一位合适的中文教师,他遂向学校推荐了自己的汉语教师戈鲲化。

除了宁波之外,杜德维还曾在九江、烟台、镇江、上海、广州和福州等埠海关任职。在各地公务及旅行期间,他留下了不少照片,现在收藏于哈佛燕京图书馆。这些资料包括杜德维的影集和散件,其中,影集题作“Views in China”(中国风景),具体内容反映了他在北京、福建、上海、广州、澳门、香港、宁波等地的旅行所见。

海关税务司杜德维及其妻子,1878-1880(Mr。 & Mrs.E.B.Drew, commissioner of customs at Ningpo, 1878-1880)

1876年至1880年,杜德维在宁波,并于1878年7月出任浙海关税务司。浙海关税务司始建于1861年,当时,清政府根据英国驻甬领事赫德的建议,在江北岸中马路设立浙海关税务司,征收对外贸易税费,俗称“新关”或“洋关”。杜德维在宁波期间,留下了不少个人工作和生活的场景。在这批图片中,就有1876年间宁波海关工作人员的合照。此外,早在十九世纪四十年代宁波开埠之际,英国人即聚居于宁波城外的江北岸。不久,江北岸便发展成英、法、美三国侨民的居留领域。在杜德维的影集中,保留有宁波的教堂、海关大楼、英国领事馆、美国传教士等外国人的房子,以及反映悠然自得的外侨生活场景。

宁波城内

宁波城内

早在1845年,英国传教士施美夫(George Smith)就曾说过,“对外国人开放的中国沿海城市中,宁波享有最佳城市之声誉”。较之其他地方,宁波人对西方人最为熟悉,也最容易打交道。在这种氛围中,杜德维夫妇在宁波的生活似乎颇为惬意。在影集中,有多张杜德维夫妇与其他外国人外出游玩的照片。如杜德维夫人与女儿多拉、儿子查尔斯前往宁波附近寺庙的照片,他们前往天童寺、普陀山等地,见识了寺庙中形形色色的神像,与一些僧侣交往,留下了不少照片。

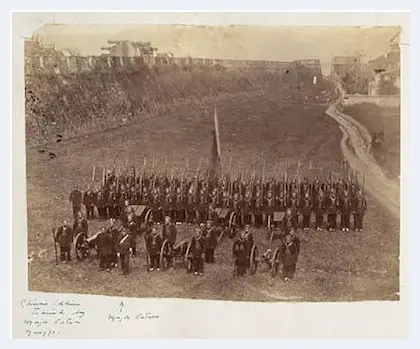

特别值得注意的是,这批照片中有数张与库克上校(Col.Cooke,近代史著作中多翻成“葛格”)、华生少校(Major Watson)相关的资料。库克上校和华生少校分别是出生于牙买加和新南威尔士的英国人,太平天国时期,他们率领上千名戴深绿色头巾的“绿头勇”(多系宁波、慈溪、绍兴之人)与太平军浴血奋战。其中,华生于1862年加入华尔的洋枪队、常胜军,还当过常胜军戈登的保镖,最终晋升为少校。太平天国平定之后,他与库克上校一起,继续负责宁波的警务工作。在这批照片中,就有中国士兵正在接受华生少校训练的场景。这批士兵绿布裹首,装束如洋人,仪表、队列颇为整齐划一。关于这一点,《申报》1873年6月13日就有“宁波绿头勇操练事”的报道,其中提及,“绿头勇日逐在和义门内城下大填滩操演,甚为好看。或扒墙壁,或钻填坑,或卧或奔,总要快疾为最,号令极严,阵亦齐整”。此一描述,似可与现存的图片比照而观。

宁波,中国士兵正在接受华生少校的训练(Chinese soldiers trained by Major Watson, Ningbo)

在宁波数年间,杜德维还记录了不少浙东的自然与人文景观。如宁波的河景、山谷、城墙、牌坊、古塔、廊桥以及城内景象和城外基地等,对于活跃其间、走街串巷的剃头匠,乘坐黄包车的日本妇女,以及宁波妇女、商人、新教教会小学生等,也多有展示。照片中有不少宁波著名的风景,如以船排形成的浮桥,横跨于宁波市奉化江上,是宁波最古老的大跨度浮桥。对此,1843年访问宁波的英国植物学家罗伯特?福琼(Robert Fortune)曾这样描述:

宁波离海有12英里左右,两条清溪在这儿相汇,汇成一条大江,……南来的溪水上建有一座船桥,方便对岸郊区的人们过河。这座桥非常简单,但建得非常巧妙。桥由很多大船相连而成,每条船都间隔一定的距离,用沉锚泊在固定位置,船与船之间铺设木板相连,这使得整座桥可以在一定范围内随浪潮的涨跌而起伏。这种方式也给渔船和过往船只的通行在桥下留出了足够的空间,而不用担心潮位有多高……

宁波的浮桥(Bridge of boats at Ningbo)

宁波的浮桥(Bridge of boats at Ningbo)

在这批照片中,还有数张是有关运河的图像。在浙东运河中,人工河段与自然河流平交处,因水量、水位、水流之变化不定,为了保持相对稳定的水运条件,人们通常要兴建堰坝等加以调节,于是,翻坝过闸便成为运河上一道独特的风景。早在明代,朝鲜人崔溥就在其《漂海录》中,记录了宁波附近的水闸:“坝之两岸,筑堤以石,断流为堰,使与外江不得相通。两傍设机械,以竹绹为缆,挽舟而过。”1845年7月30日,英国传教士施美夫(George Smith)前往宁波腹地,他也亲身经历过这种翻坝过闸:

我们晚上8点乘一条棚顶船出发,从城东溯江而上。船航行了两里来地,遇到一座堤坝,耽搁了一些时间。那座堤坝将甬江与我们必须进入的一条运河隔开。我们下了船,待在江岸上,6个中国人把绳子套在船上,然后慢条斯理地推着一架笨重的绞盘机。就这样,他们慢慢地把船绞到一个斜坡上。从斜坡顶上,船可以靠自身的重量,轻而易举地滑入对面运河里一米左右。总的来说,这是个代替船闸的不错的装置……

此类的翻坝过闸,似乎也引起了杜德维的强烈兴趣,对此,他为我们留下了生动的照片史料。

运河口的水闸,这是宁波市内各条湖泊的入口(Lock at head of canal, Entrance to “The Lakes”, Ningbo)

除了宁波之外,杜德维亦曾在福州税务司任职。在“Views in China”(中国风景)影集中,有关福州的照片计有14幅,其内容包括“闽江中的要塞”、“福州南郊”、“寺庙”、“外国人的房子”、“聚居地”、“墓地”、“大榕树”、“乌石山”、“鼓山”、“福州海关工作人员”、“税务司宅邸”、“外国人在福州的社会生活”(化装舞会)、“中国妇女的服饰”、“高官的墓地”、“福州风格的奢华墓地”、“福州附近的茶田和稻田”、“闽江”、“佛教寺庙”、“瀑布峡谷”、“竹筏”、“船屋”和“道路”。其中,有不少生动地反映了十九世纪福州城乡的民俗风情。

例如,第十一张照片题作“Costumes, Chinese women”(中国妇人的服饰),其中有坐着和站立的妇女各四人,她们的装束打扮颇为独特。

中国仆人(Chinese servants)

中国仆人(Chinese servants)

此外,编译者所附加的说明,基本上皆来自搜索引掣之简单描述,其中,有一些或可有可无(如页106-107“宁波的浮桥”之说明),或错讹频出(如页144“哈德门”条之说明)。特别应当指出的是,这批照片原为哈佛燕京图书馆所藏,“书格图书馆”上也见有相关的图片汇集。《晚清中国的光与影:杜德维的影像记忆:1876-1895》一书,完全是原封不动地照搬“书格图书馆”上的图片。从构成上看,全书内分五册,这种分类乍看本身就颇为奇怪,仔细核对,也完全是根据“书格图书馆”上的图片分类。值得一提的是,全书开头有“我们为什么要做这本书?”和“代序——老照片的‘意义’”,书末也有“摄影师简介”,但唯独从头到尾皆不注明照片的确切来源。如此这般的“做书”,在二十一世纪的今天,真是让人匪夷所思!

Costumes, Chinese women”(中国妇人的服饰)

Costumes, Chinese women”(中国妇人的服饰)

在福州方言中,女子叫“诸娘 ”、“诸娘仔”,男子叫“唐晡 ”、“唐晡仔”,对于此类称呼之来源,虽然历来存在着诸多传说,亦未必可靠,但比较确定的一点是——福州的开发虽然并不太晚,但在其人群文化中,闽越人的底色仍然极为浓重。外地人或外国人来到福州,首先会特别关注此地女子与他处之迥然不同。“窄袖纤腰黑练裙,香花堆鬓髻如云,压肩鲜果沿街卖,贸易归来日已曛”——这首由清人曾懿所撰的《闽南竹枝词》,其中多有吟诵“福州”、“闽中”风物的诗歌。竹枝词虽题作“闽南”,但其实反映的却是闽东的民情风俗(顺便说一下,近数百年来,“闽南”一词颇被滥用,大概是闽南太有名了,所以人们只要一提到福建,马上就将之归入“闽南”)。该诗自注曰:“闽中凡耕田、挑负贸易者,半是妇人。”此种阴盛阳衰的风俗虽然由来已久,但在外人看来,却极感怪异。成书于光绪三十年(1904年)的《闽风杂记》(福州美华书局活板),就有“妇人劳力”条,曰:

世人动辄曰清国妇女缠足,劳力者皆男子之事耳,安知此州妇女,除富室闺阁、卖笑歌妓等外,大抵不缠足,短褐裸跣,或担薪水,或运粪壤,习以成性,开豁类陵髯丈夫,可谓奇矣!

《闽风杂记》出自晚清时期侨寓福州的日本人达山佐仓之手,作者对当地妇女之辛劳极感意外。由于妇人整日价抛头露面,故而街衢巷陌间的装饰打扮,引起了许多人的关注。《闽风杂记》一书中就有“头上带剑”的记载:

清国妇女之头饰,大抵有一定之样式,独此地之妇女,插银制之笄,笄长尺许,稜稜如剑戟,交叉饰之,宛然如钟将军像,奇亦甚矣!

作者达山佐仓接着又说福州女子“耳环如轮”:

妇女施耳环,阖乡皆然,而闽妇所著耳环,最伟大可惊,环以银制之,形如桶轮,头上带剑,耳朵亦施此物,其任重矣。

关于这一点,清人有诗曰:“大耳环垂一滴金,四时裙服总元青,蛇头簪插田螺髻,乡下妆成别样形。”根据晚近的调查,福州郊县农妇发饰上,都有雪白银簪三条,俗呼“三条簪”,大约寸余,长六七寸,插诸髻中,或仍满插小簪以示点缀。因其形似刀,中插一支,左右各一支,又叫“三把刀”。民国以后,一些乡绅认为此种妆束极为丑陋,遂公议禁止而普遍革除。

对于此类的妆束,现代著名文学家郁达夫在《饮食男女在福州》一文中就指出:“还有现在东门外、北门外的许多工女农妇,头上仍带着三把银刀似的簪为发饰,俗称他们作三把刀。据说犹是当时的遗制。因为她们的父亲丈夫儿子,都被外来的征服者杀了;她们誓死不肯从敌,故而时时带着三把刀在身边,预备复仇。”郁氏在文中所描摹的,显然源自福州人的传说——此地在春秋战国时期原是无诸故地,及至唐朝大兵入境,将福建男子杀尽,只留下女子婚配单身士兵,故福州人称丈夫为“唐晡人”,而“三把刀”则是心怀怨怼的蛮族妇女用以复仇的武器。

对此,另一位著名作家冰心,在其《故乡的风采》中也写道:“我也见到了日本、美国、英国、法国和苏联的农村妇女,觉得天下没有一个国家的农村妇女能和我故乡的‘三条簪’相比,在俊俏上、在勇敢上、在打扮上,都差得太远了!”

而在晚清,这显然也引起许多西方人的兴趣。二十世纪初美国著名旅行家威廉?埃德加?盖洛(William Edgar Geil)在其所著《中国十八省府》的福州篇中,专门插了数张“福州附近山上的拜狗族土著”、“拜狗族土著的头饰”和“福州的妇女”的照片和图片,反映的也是此类发饰。当然,盖诺笔下的所谓拜狗族,指的其实是市郊山中的畲族。而稍早出身于哈佛大学的杜德维,则显然是寻找四乡各不相同的妆束,作类似于人类学的影像记录。

在“Views in China”(中国风景)影集中,有关福州的第二张照片题作“Southern suburb of Foochow on fire: View from European side of R.Min。 ”,是1876年11月12日所摄,杜德维从仓前山的欧洲人聚居区远眺,隔着台江,但见福州城郊大火熊熊,烟雾弥漫。此一图片,对研究福州城市的灾害,具有一定的资料价值。

火灾

火灾

关于福州的火灾,与杜德维差相同时的美部会(American Board Mission)传教士卢公明(Justus Doolittle)曾指出:福州府城包围在城墙之内,出了七个高大的城门就是郊区。南门外的郊区约有六公里广阔,当地人称为南台。“外国侨民基本上都住闽江南岸的江滨小山坡上。站在山头眺望,东面远处屹立着鼓山,江水从山脚下蜿蜒而过,江面上舢板渔船风帆点点。朝北眺望,福州市区尽收眼底……”日本人达山佐仓也指出:“各国领事馆在丘垅之上,势高而望阔。”想来,杜德维就是在此远望福州城南郊的火灾,拍下了上述的照片。

在明清时代,火灾不仅是福州城市影响最为深远的自然灾害,而且也成为一个严重的社会问题。近人林步瀛曾指出:“吾闽省会之地,负郭而居者常接屋而连扉,及其不虞于火也,则每数十家、数百家附丽而相随。”在这种背景下,火灾一向令人闻风色变。清代琉球官话课本《学官话》中就提到:

把灯吹灭了睡,如今秋天的时候,那东西都是干燥的,火烛要小心。上床的时节,就把火吹灭睡,也是放心的。

讲得极是,那前日南台尚书庙那里,一连烧了两三遭,多因是他们火烛不小心才会误事了。

讲起那火烧房,那些人好可怜,家里的东西,给人抢去的抢去,给火烧去的烧吊[掉],到第二天来,一条草都没有了,吃也没得吃,穿也没得穿,住也没得住,那大男小女拢做一堆,在那露天地里,啼啼哭哭,我看起来,真真替他心痠,眼泪就要淌出来,实在伤心。

那火烧房,是最凄惨的,何消说,所以火烛小心要紧。

此处提及秋天时节应当小心火烛,这是因为受副热带高气压的控制,在秋天,福州的焚风效应极为明显,民间遂有“秋季火帝出动”的传说。南台尚书庙一带,也就是现在的上、下杭一带,在传统时代是著名的商业区,房屋、店铺鳞次栉比,极易发生火灾。一旦发生火灾,隔岸的仓前山确实可以称得上是“洞若观火”。

对话中提及由火灾引发的社会问题——福州人俗称的“火劫”,即乘着火灾混乱时的抢劫行为。此类的“火劫”,早在明代就相当严重,万历时人谢肇淛在其所著《五杂组》中,即曾提及火患时“恶少无赖利于劫掠”。而琉球官话课本,则更细致地描述了“火劫”之余的惨况。“蜀[一]条草”是福州人非常形象的比喻,“一条草都没有了”,形容火灾劫余赤贫如洗的窘状。关于这一点,传教士卢公明(Justus Doolittle)亦曾指出:

福州人很有理由怕火灾,他们的木头房子容易被点燃,而且一旦发生火灾,就有很多流氓赶来火场抢夺财物。除非失火的人家有许多亲友在现场苦苦守着,否则衣物、家具以及任何有点儿价值的东西都会被这些趁火打劫的“火鹞”抢走。

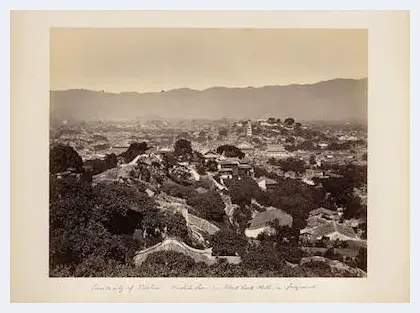

在福州,除了外国人聚居的仓山和作为商业区的南台之外,城内则是省会所在地,于山、乌石山、屏山三山鼎立,其中,又以乌山上的乌塔为制高点。对此,福建巡抚丁日昌曾说:“福建省城内乌石山为第一名胜,可以俯瞰全省形势。”

道光二十五年(1845年),英国领事翻译官租下了乌石山道山观。过了五年,两位英国圣公会传教士前来福州,他们在翻译官金执尔(W.R.Gingell)的帮助下,租得乌石山神光寺住屋两间。其时,正在老家养病的林则徐闻知此事,立即联合地方士绅,上书福州官府,强烈要求驱逐英国人。在福州绅民看来,神光寺为当地生童会课读书之地,外人不得租住,他们严词勒令两位传教士退租。在朝野的强大压力下,传教士无奈之余,只得搬至金执尔租住的道山观内。同治五年(1866年),圣公会传教士胡约翰(John Richard Wolfe)到达榕城后,向道山观董事续订租契,租借了包括文昌宫在内的大片房产。此后,山上教堂洋楼日渐增多,有不少名胜皆为教士所占。在民意的激烈反弹下,官府只得与英国领事交涉,要求乌石山上的教堂悉数撤移至城外。不过,在山上的传教士食髓知味,他们不仅不愿换地,而且还在肆无忌惮地继续扩张。为此,光绪四年(1878年)爆发了著名的“乌石山教案”,神学书院被拆毁、焚烧。此后,英国人被迫迁出了乌石山道山观楼房。不过,在此之前,不少外国人都到过乌石山上,从那里俯视福州城的全貌,杜德维自然亦不例外。

福州城内景

福州城内景

上图是杜德维从乌山之巅拍摄的照片(Inside city of Foochow,Wushih Shan, i.e。 Black Rock Hill, in foreground),颇为动人心魄。从画面上看,远远可见于山之上的白塔,以及其下的孔庙,近前闽式聚落独特的马头墙高低错落,……十九世纪晚期的古城风貌一览无遗。这张照片与差相同时的美国茶商Ted Francis Jones(特德?费兰西斯?琼斯)拍摄的福州双塔照片,并称为迄今所见最为经典的两张福州城市老照片。

![皇家建筑中的那些“错字”[图文] 皇家建筑中的那些“错字”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zfwrp3ptuxg.webp)

![80后艺术家欲打造洛阳“798”[图文] 80后艺术家欲打造洛阳“798”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cmnmr5nxqqj.webp)

![英国艺术家用蔬果作画 极致美感让人无法下口[图文] 英国艺术家用蔬果作画 极致美感让人无法下口[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtyc4gccz0o.webp)

![牌匾上的韩宁宁书法[图文] 牌匾上的韩宁宁书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvnmnzau1ik.webp)

![皇家冰雪如意杯 “如意在握,岁美人和,一起向未来!”[图文] 皇家冰雪如意杯 “如意在握,岁美人和,一起向未来!”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wxmv50mcmab.webp)

![意大利雕塑展示气候变化危害[图文] 意大利雕塑展示气候变化危害[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3fazhse1c4.webp)

![鱼塘挖到疑似清代民国钱币 其实是风水物品[图文] 鱼塘挖到疑似清代民国钱币 其实是风水物品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ugmvmd53bh2.webp)

![为纪念一战亡者 比利时艺术家做了60万个陶土雕塑[图文] 为纪念一战亡者 比利时艺术家做了60万个陶土雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zduxoj3kc0q.webp)

![英国摄影师拍下150年前中国最真实样子[图文] 英国摄影师拍下150年前中国最真实样子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rfyr20b4ze.webp)

![詹天佑广场变卸货点 纪念像基座一角损坏[图文] 詹天佑广场变卸货点 纪念像基座一角损坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ve1gn5sw1su.webp)

![风雨同舟,倾情相助——中国书画家联谊会党支部赴涞水灾区慰问[图文] 风雨同舟,倾情相助——中国书画家联谊会党支部赴涞水灾区慰问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4gb0oakdl32.webp)

![明清时期的外销瓷:几多异国风情[图文] 明清时期的外销瓷:几多异国风情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gnty4zumo0a.webp)

![除了去俄罗斯 在故宫也可以过把“足球”瘾[图文] 除了去俄罗斯 在故宫也可以过把“足球”瘾[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xumzxas5ezv.webp)

![张国栋先生荣获艺联万家精品书画展大奖[图文] 张国栋先生荣获艺联万家精品书画展大奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/154hm3vyeqg.webp)

![同种一棵木槿树 共为冬奥添光彩[图文] 同种一棵木槿树 共为冬奥添光彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i2pvkvm0j41.webp)

![藏家青睐脸谱艺术品[图文] 藏家青睐脸谱艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p5byiadcszj.webp)

![台湾1969年纪念币主角被找到[图文] 台湾1969年纪念币主角被找到[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fcyy3vxrwsm.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文] 向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uvifuf4jgo.webp)

![民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文] 民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/psnhfjlvaw0.webp)

![北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文] 北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o0uvaikwhq2.webp)

![火柴盒上作画:小空间内的大艺术[图文] 火柴盒上作画:小空间内的大艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ozp3ca0etde.webp)

![傅抱石名画历劫记[图文] 傅抱石名画历劫记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wabjkcu031b.webp)

![吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文] 吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/msslk4czppl.webp)

![用100万颗咖啡豆完成的画作[图文] 用100万颗咖啡豆完成的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvas1s30pvp.webp)