12月3日下午,41件共221页周作人散文杂文手稿及他于1963年写就的一卷《为罗孚书自作诗长卷》手稿在嘉德拍卖。42件作品中,《钱玄同的复古与反复古》《从猥亵的歌谣谈起》两件流拍,《为罗孚书自作诗长卷》拍出92万元的价格,是所有作品中价格最高者,其他手稿的价格从十几万到四十余万价格不等,共拍出1286.85万元人民币。

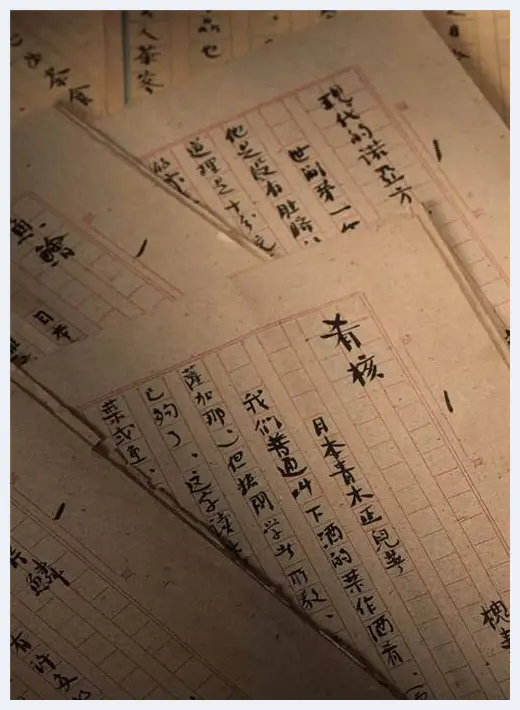

周作人这批手稿(嘉德供图)

本次拍卖共拍出1286.85万元人民币

41篇文稿有的用深绿色和淡绿色稿纸,有的用红色普通格子纸或荣宝斋稿纸书写,字迹工整美观,鲜有修改痕迹,周作人本人的说明不多,编辑的加工和批注更少。这些手稿据考证,为周作人在1960年至1965年之间投稿给香港《新晚报》的手稿,为《新晚报》创始人罗孚多年间的珍藏。

此批手稿用纸对比 (图片来自“展玩”)

手稿里写了什么:烘着炭盆闲谈,古色苍然

从嘉德公布的手稿目录来看,这批手稿中有近十件都是谈论吃食,笔力所及之处不光是故乡的美食,还谈及日本美食,周作人写在北京一直连续住了四十多年“时常还记忆起故乡的吃食来,觉得不能忘记”。在《闲话毛笋》中,他写因为有“肥甘”,而中了“思乡的盅惑”,“主要是食品里的笋,其次是煮熟的四角大菱,果子里的杨梅。”《陆奥地方的粗点心》从日本的菓子谈起,谈日本寺庙的风土人情和有趣的见闻,最后落笔在“我在茫然的望着给风吹起聚集拢来的落叶,心里却在想着专称寺起原的悲哀的故事”。《吃茶》中,周作人则一一例举自己喜欢的茶,除常饮的龙井外,碧罗春、六安茶、太平猴魁偶有尝鲜,又对苦丁茶与香片一一品评。

《闲话毛笋》部分内容

《吃茶》部分内容

此外,周作人在翻译日本的作品时,也常常留意其中的美味佳肴。《鱼鱠》中,他甄别《诗经·小雅》中的“炮鳖脍鲤”即是日本的生鱼片,宋元明的食物即是“割烹”;翻译日本的青木正儿《肴核》中时,周作人分析苏东坡《赤壁赋》中的“肴核既尽,杯盘狼藉”即是元明宴会的风雅,“烧鹅之类是炙是肴,乾按酒和鲜果乃是核, 两者并称就是肴核了”;除了考证食物的源流,周作人也写食物的诱人,如《无名的先觉》写“中年的瘦汉子,正把插在义上的肉,在炭火上烤得滋滋作响。”对于《普茶料理》则译写了九页,将这明朝黄蘖宗传过去的“素菜筵席”从民俗学的角度一道道考证,进行了“素食沿革的谈话”。

除了谈论食物,这批手稿中,周作人也谈论风俗与风气,很有一点鲁迅的风范,如揶揄时人的《爱啬精气》《悭的手法》《帮会的片鳞》。此外多篇应时令的风雅之作,如对于节气历法进行考究的《冬至九九歌》。

对于古人经典,周作人也有诸多理解,他盛赞《四库全书》 是“中国最迷人的一部古书”,在《新唐诗选》中谈论白居易乐府对日本文学产生的广泛影响。在《书房里的游戏》《老虎桥杂诗题记》中,又回忆了儿时读书的经历,从三味书屋,到会籍东湖学堂,南京水师学堂, 又到北京西山碧云寺。

周作人早年留学日本,通晓日文、英文、 希腊文等多种文字,他十分看重日本文学和古希腊文学。日本文学自不必赘言,上述诸多手稿内容中可见周作人总频频提及日本。而周作人的希腊文学译作也有二百万言,大多为晚年完成的。他说:“余一生文字无足称道,唯暮年所译希腊对话是五十年来的心愿,识者当自知之。”这批手稿中,如《希腊小喜剧》《爱说诳的人》《塔伊斯与格吕刻拉》都是与希腊文学历史相关。

《希腊小喜剧》部分内容

手稿中也多有谈策论及时评、史论:“现在青年最要紧的是行, 不是言”,认为与他观点类似的钱玄同是“新文化运动中主张反礼教最为激烈的”(《钱玄同的复古与反复古》)。常常从时事说开去,比如“九十个攀登阿尔卑斯的最高峰”(《现代的诺亚方舟》),又因南越吴廷艳事件而“对东南亚的佛徒有些兴趣,略加考察”(《爱罗先珂所说的缅甸佛教徒》)。周作人对于自然界的动植物也十分费心研究。因为北京动物园有“科摩陀龙”到来,而考证龙是“一种巨大的爬虫,是壁虎的一族”,“会得要死,而且也还是可以吃的”(《现今的龙》)。因为现今人们倾向于“自然伦理化”,而创作《蝉的寓言》《向日葵的神话》等,考证它们历来被怎样赋予了人格化的特征。

正如周作人写到的,这些散文的背景色,是“烘着炭盆闲谈,不像是什么原子力的时代,却是古色苍然的”。

《钱玄同的复古与反复古》部分内容,有周作人的批注

周作人在1949年以后曾在人民文学出版社从事日本、希腊文学作品的翻译和写作有关回忆鲁迅的著述,到了1960年代以后,周作人的生活愈发拮据,他在给朋友曹聚仁的信里写道:“人民文学社派人来说,每月需用若干。事实上同顾颉刚一样,需要五百一月,但是不好要得太多,所以只说四百。以后就照数付给。”又说“因为负担太重太多,所以支出太巨,每月要不足百元以上,这是我拮据之实情”。

曹聚仁知道他的窘迫处境,因而在1960年代初期介绍他与香港《新晚报》的创办者罗孚认识。在1960至1965年间,罗孚邀请周作人在香港《新晚报》撰稿。后来罗孚辑出部分手稿内容,于1970年代初在香港出版了《知堂回想录》。1993年,罗孚通过香港朋友把《知堂回想录》中所有手稿捐赠与中国现代文学馆保全。现在存留下来的这些,计有周作人创作于1960年代初散文杂文手稿41篇221页,及1962年《为罗孚书自作诗长卷》一卷。是《知堂回想录》之外散文手稿中的选粹,也是罗孚自己多年间的珍藏。

曹聚仁在一封给周作人的信中写道:“《新晚报》经济情况较好,稿费一定有把握。罗兄答应十元一千字,这是香港最高的。”可见晚年给香港的《新晚报》 写文章,成为周作人重要的经济来源。

罗孚不仅在文章的发表上给予周作人大力帮助,还在生活上尽力接济。当时北京物质生活匮乏,罗孚从香港给周作人寄送了不少日常生活用品。

1963年11月17日,罗孚趁到北京出差之际,与潘际坰一起到新街口八道湾十一号拜访,这是他与周作人唯一的一次见面,《苦雨斋访周作人》中记录了这次会面:“八道湾周家进门有一个院子,院子中有一两株高大的老树。那天是阴天,院子显得阴暗,进了屋,屋子里更阴暗。老人穿的是短衣,不是长衫,不是‘不将袍子换袈裟’的袍子。宾主都客客气气。……老人又是问一句答一句,没有滔滔不绝。这样也就不可能坐得太久,半个钟头左右就告辞出来了。”

周作人八道湾十一号的住宅

罗孚很珍视周作人的手稿,如曹聚仁在致周作人的信中透露的:“非有人抄副本不行,罗兄要保留原稿的。抄副本得花一笔钱的。”因此,周作人的手稿得以完整地保存。

周作人手稿的崎岖发表经历

黄乔生在《周作人晚年投寄香港译著手稿略识》中谈及,这四十多篇著译文稿有一半未能发表,原因大概是:或者篇幅太长,或者寄去太晚,罗孚等编者已经没有了安排发表的时间或权力,或者因为文章内容有不适宜地方。

对《新晚报》拖延刊载《知堂回想录》的原因,罗孚解释:“一个原因是我还有顾虑,怕他这些尽管是回忆录的文章依然属于阳春白雪,不为晚报的一般读者所接受;另一个原因是要看看他对敌伪时期的一段历史是如何交代的。后来见他基本上是留下了一段空白,这才放了心。”

周作人晚年的三位香港朋友,除了曹聚仁、罗孚还有鲍耀明。鲍耀明时为香港三井洋行经理,他与周作人之间长达七年的通信最早公开。1950年代,新加坡南洋商报社在香港中环旧东亚银行九楼的驻港办事处,周作人便为“垦创社”的《热风》杂志撰稿,同仁有曹聚仁、朱省斋、李微尘等。也是通过曹聚仁,鲍耀明认识了周作人,二人交往的通信和日记,成为研究周作人晚年生活的第一资料。鲍氏不断从香港寄来生活物资及海外书籍,成为老年周作人的莫大慰藉。

在周作人与鲍耀明的书信中,他们谈论最多的不是文学历史,而是食物。时年恰逢内地物资紧缺,而周作人对于食物又相当执着。因了鲍耀明的帮助,周作人开始1960年代艰难的“海淘”。食品单里包含颇为清雅的清酒、樱干和煎饼,渐渐换成更实用的猪油和白糖。此外还有各式稀奇物种:松茸、生油、蒲烧罐头、月饼、昆布、梅肉酱、方糖、奶粉、炼乳、CARRO巧克力、日本羊毛衬衫,甚至有端午节包粽子用的糯米,以及东京荣太楼的栗馒头。

正如周作人在信中所说:“身居北平,得食千里外的珍品,深感佳慧。”作为回报,鲍则收到了周寄来的书画和信件,除了手稿,还有胡适、徐志摩、钱玄同、刘半农等人的通信,甚至连沈尹默给周作人写的“苦雨斋”,也寄去了。1960年代初,鲁迅已经去世二十余年了,周作人把他生命中的最大期待都给予了食物。在寄给罗孚的这些手稿中,关于食物的部分也占了相当多的比重。仿佛一谈起吃食,便是精神抖擞、长篇大论起来。这也是一代文豪,将晚年诸多的不如意抛诸脑后,在文章中大快朵颐、煮字疗饥,经营着一个文人最后的斯文和体面。

周作人的手稿一直被收藏家们关注,藏书家韦力曾在一篇文章中谈到过2011年,出现在嘉德拍卖中的一组鲍耀明所藏的周作人手稿的情况,“数量一共是16件,拍卖图录上把他的每一篇文稿都数出了页数,因此定价的高低,跟页数的多寡有直接的联系。……我不妨列几个让大家看看:《药堂杂文》81页,估价是80万至120万。《书房一角》中《桑下丛谈》总计31页,估价则是35万至50万元。《书房一角》中的《看书余记》总计33页,跟上一篇页数差不多,所以定价也相妨,是35万至45万。而《秉烛后谈》页数是最多的,有105页之多,估价当然也是最贵的,是100万到150万。”

但是2011年的这场拍卖过程中,价格逐渐水涨船高,“成交价太出乎我的意料了,最后,《药堂杂文》200万,《秉灯后谈》300万,这个价格还不包括佣金。我以前买到的周作人手稿,那叫一个便宜,从来没有超过这个价格的十分之一。”

![嘉德2015秋拍上海巡展:石渠宝笈著录的董其昌亮相[图文] 嘉德2015秋拍上海巡展:石渠宝笈著录的董其昌亮相[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/tlc4nbwy4tq.webp)

![秋拍天价元青花高足杯超出心理极限[图文] 秋拍天价元青花高足杯超出心理极限[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/xxnbvrnnoze.webp)

![初版牛顿著作在纽约拍出2500万 成最贵科学类书籍[图文] 初版牛顿著作在纽约拍出2500万 成最贵科学类书籍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/uczv34xntos.webp)

![解构历史——一场跨世纪的对谈[图文] 解构历史——一场跨世纪的对谈[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/bjbwfqibvzz.webp)

![梦露照片波兰拍卖成交额创新高[图文] 梦露照片波兰拍卖成交额创新高[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/kvwtbtcjent.webp)

![苏富比将举行“包赵从衍家族收藏艺术珍品”拍卖会[图文] 苏富比将举行“包赵从衍家族收藏艺术珍品”拍卖会[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/qcstf4y352b.webp)

![佳士得将首次在线进行美国艺术品拍卖[图文] 佳士得将首次在线进行美国艺术品拍卖[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/w5nbb1waxb0.webp)

![徐悲鸿《钟馗》现身嘉德“大观夜场”[图文] 徐悲鸿《钟馗》现身嘉德“大观夜场”[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/ivwdqetliiy.webp)

![红色专题现身保利书画拍卖[图文] 红色专题现身保利书画拍卖[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/x3zskk15zgw.webp)

![班克斯作品上拍苏富比网上专场[图文] 班克斯作品上拍苏富比网上专场[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/cdmmog4asat.webp)

![中国嘉德春拍本周末响槌[图文] 中国嘉德春拍本周末响槌[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/pnl3ea2qjcl.webp)

![佳士得开槌伦敦 重返巅峰的安迪·沃霍尔?[图文] 佳士得开槌伦敦 重返巅峰的安迪·沃霍尔?[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/2s0reegk2v4.webp)

![神秘80后藏家摘得香港拍卖季亿元桂冠[图文] 神秘80后藏家摘得香港拍卖季亿元桂冠[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/dc2sajhq0ay.webp)

![100克拉无瑕钻石将在纽约拍卖 估价2500万美元[图文] 100克拉无瑕钻石将在纽约拍卖 估价2500万美元[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/lc2fcjdyazp.webp)

![拍场上的明清肖像画[图文] 拍场上的明清肖像画[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/0gyxqbc4q3k.webp)

![十二世纪鎏金铜释迦牟尼佛坐像领衔巴黎亚洲艺术拍卖[图文] 十二世纪鎏金铜释迦牟尼佛坐像领衔巴黎亚洲艺术拍卖[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/tagj2sibm2a.webp)

![《赵城金藏》妙法莲华经文句卷八以5692.5万元成交[图文] 《赵城金藏》妙法莲华经文句卷八以5692.5万元成交[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/13a4nmk1f5u.webp)

![北京诚轩2020秋拍:潘天寿 《飞帆》920万成交[图文] 北京诚轩2020秋拍:潘天寿 《飞帆》920万成交[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/povpsg3aa3h.webp)

![疫情之下 2020谁是拍场“领头羊”?[图文] 疫情之下 2020谁是拍场“领头羊”?[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/vyfu2ye2sxi.webp)

![1000余万英镑 “重要中国艺术精品”拍卖收槌[图文] 1000余万英镑 “重要中国艺术精品”拍卖收槌[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/yd0tmtvuhnv.webp)

![傅抱石《二湘图》领衔保利拍卖2020秋拍[图文] 傅抱石《二湘图》领衔保利拍卖2020秋拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/vxaafimohag.webp)

![探寻“中西道路”的吴冠中[图文] 探寻“中西道路”的吴冠中[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/vzt44on5x1q.webp)

![常玉《红底黄菊》领衔华艺国际(北京)2020秋拍[图文] 常玉《红底黄菊》领衔华艺国际(北京)2020秋拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/oek44sf3ug0.webp)