书画家往往定有润例,虽时尚变迁,现今明润例者反倒不多。然在民国时期,似乎为普遍。一般书于纸上,而篆刻家之印例则或见于刻石。

润例亦称润格,一般书画家常请名家定格书写,不啻金字招牌一块,自是对名家效应的重视。而名家为人书写润格或与题写店招之类等视,却也不能随意草率,传之后世,名人手迹,亦为藏家所珍。

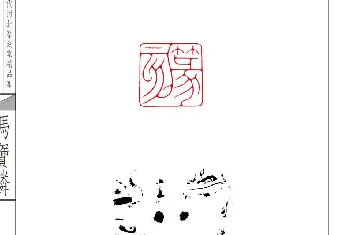

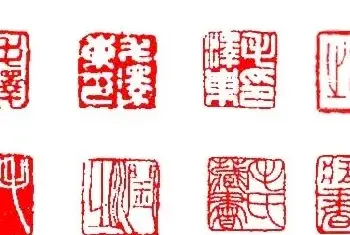

也有自定自书润例者,篆刻家之石刻润例更以自刻者居多。尚率者有之,精工者亦有之,尤以篆刻名家精心刻制的润例为贵,盖名家刻印虽足可珍,自有相当数量或可求得,而名家石刻印例,难能有几方,又多为自用,不作售者,却教藏家何处觅之?

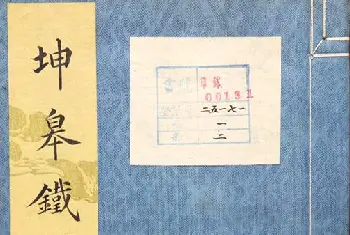

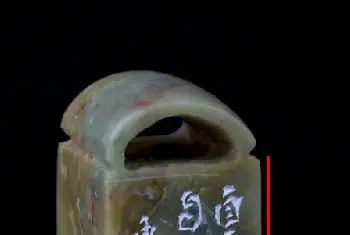

海上著名书画收藏、鉴赏家陆公平恕正衡先生,藏有吾师安持夫子陈巨来先生石刻印例二方,且形制之精美,刻工之醇雅,恐难有相匹者。吾与陆公交往甚频,曾数度展抚于掌上,承陆公美意,竟允拓数份,先师遗珍,情所系之,幸之何也。今年二月十五日先师逝世十周年,三月十九日又为先师九十诞辰,爰以此印例为引,略记数语,作为对恩师的祭奠与怀念。

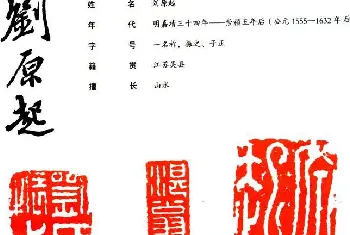

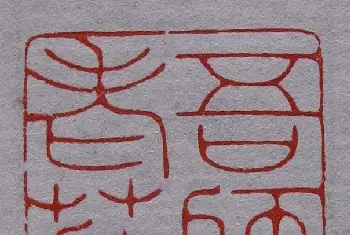

陈巨来(一九零五——一九八四),浙江平湖人,其篆刻十七岁发蒙于陶锡若秀才,十八岁即拜其父亲的福建同事赵叔孺为师,遂奏刀不止,经六十春秋,刻印竟逾三万方,所作精能闲雅、圆劲醇厚、雍容而秀逸、工稳而巧丽,可谓肌肤神清、珠圆玉润,将工致传统一路印风推向了一个新的巅峰,尤以圆朱印而称雄一代。诚如台湾现贤、著名篆刻家和印学大师王北岳所论:“大体而论,昌老(吴昌硕)以拙厚苍茫胜,是近一代写意一派的宗师。叔老(赵叔儒)以典雅渊穆见长,是以传统的发扬与庚续为主。这一派自有妙造,陈巨来先生便是赵老门下‘青出于蓝而胜于蓝’的佼佼者。他的细朱文和薄印,在三四十年代曾享誉一时。”赵叔儒特许其“圆朱文为近代第一”,一时名声鹊起,京、沪、皖、浙、粤、蜀等博物馆、图书馆相继委刻圆朱文考藏印,近代书画名家若张大千、溥心畲、吴湖帆、沈尹默、徐悲鸿等以及张学良、章士钊、吴梅等名流亦先后嘱刻名姓、收藏印及书画闲章等,乃至积件纷集,遂即订定润例。

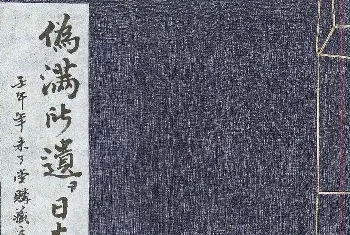

从一方印例上考之,为“庚辰三月重定”,则始订润例当在此(一九四零年初春)之前,时巨来年尚不过三十五岁,却已迈上了通向一代艺术大师的第一个阶梯。

“艺术即人”,艺术是人的心性、素养和品操的自然流露,真实无伪,不可他欺,不类在现实生活的舞台上或经化妆,略掩原貌。

吾随先师于其逝世前一年,但仅这一年的相处,我对先师的了解和感觉,就是这种人品和艺品的高度统一。

先生为人清雅,乃清末大词人况蕙风之婿,又自能诗善文,《安持精舍印话》一篇,文简意赅、开论精当,是为印学园地中的一朵奇葩。所交皆名人雅士,施蛰存先生称“其为贞介绝俗之士”。

先师为人率更,治印“人所有,不必有,人所无,不必无”。(《安持精舍印话》)一任天真,在生活中,嬉笑怒骂,不掩于色,独具性情。

然而,在世风不正之时,率更往往会罹至灾劫,先师一生,数度迁谪,几经浩难,而却“夷然自若,默而不忤”。对此,这二方印例刻石,恰是一个很好的见证。

三年自然灾害期间(一九五九,一九六零左右)先师膺难于时,有门人王亦岑常往顾而受托留存原拓印稿等物。后王生亦自颠倒于世,不能自顾,遂将印谱等陆续售于陆平恕先生,其中便有此二方印例。以后王亦岑与陆公互结书画之谊,庶几,却又不知归向,以致音讯断绝。

待得先师放归,一日踯躅于旧文物商场,恰遇陆公,陆公与先师交之亦厚,对其述及前事,诚以原物归之,先师却甚坦然,笑答还是仍请陆工为之保存的好。

谁知,事过未几,“文革”旋风又起,陆公亦未免灾,家中所藏搜抄一空,待得天宇澄清,先师印谱一叠竟已石沉大海,不可复得,二方印例幸得收归,只是庚辰一方当时被“红卫兵”踩在地下,踏上一个脚印而挫伤了额角,赫然挫痕,却记下了这么一段颠倒的历史。

幸好,除此之外,其他却完好如初。丙戌(一九四六年)一方刻有二面,一为一九四六年五月所定,一为一九四六年秋季再定,润例在短短半年之内加价一倍,不知是由于借件盈满名声更璨,还是由于物价飞涨,货币贬值之故,从石下之印,注明“以关金计算”,似乎后者的可能性更大些,二面确齐,是为先师之号。

至于刻石所书之隶书,诸公只需参读“曹全”、“张迁”、“史晨”等汉隶碑刻即能体会其文字之精美,自不必赘述之。