| 中文名 | 石佛造像碑 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 石佛造像碑 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00075849) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

石佛造像碑❖图片

石佛造像碑❖简介

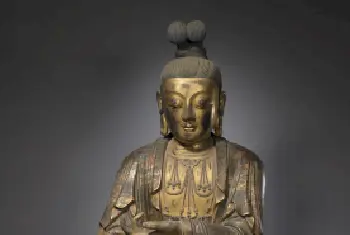

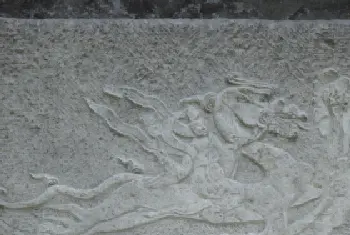

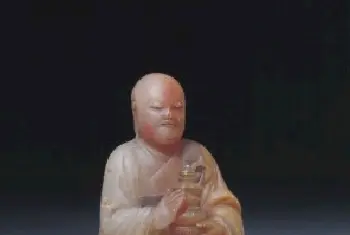

石造像碑,北魏正光三年(公元522年),高224厘米,宽113厘米。

背屏中部高浮雕一佛二胁侍 菩萨。主尊佛像圆形头光,内刻莲瓣纹,外披双领下垂式袈裟,内着僧祇支,施无畏与愿印,结跏趺坐,袈裟下摆呈三角形悬挂座前。二胁侍菩萨均为火焰纹头光,戴三叶冠,束冠宝缯平伸下折。佩戴项饰,披帛在腹前交叉绕膝上折缠臂下垂,外端呈燕尾状。二菩萨均内手在下持玉环,外手在上握莲蕾,赤足立圆形莲座上。背屏下部雕刻二护法狮,抬一前肢抚博山炉;上部刻三飞天,一正两侧,飞天披帛裙带飘扬;两侧分别刻比丘尼和供养人像。

此造像碑具有北魏时期的典型风格,雕刻生动,装饰层次表现效果也极为突出,是一件北魏时期艺术性很高的作品。山东省文化局拨交故宫博物院。

相关知识科普

造像

又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者。所造佛像称之为造像。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。

胁侍

又作夹侍、挟侍、胁立。指侍立于本尊两侧的侍圣。胁侍常见的有菩萨、罗汉、弟子等。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

僧祇支

僧人的覆肩衣、衬衣。佛、僧常穿于袈裟之内。《大唐西域记·印度总述》云:“僧却崎(僧祇支),唐言掩腋。覆左肩,掩两腋、左开右合,长裁过腰。”

与愿印

又名“接引印”。即左手下垂,伸五指,掌心向外。

结跏趺坐

又称全跏坐,正跏坐,是各种佛像中最常见的一种坐法。结砌趺坐的姿式是以左右两脚的脚背置于左右两股上,足心朝天。佛教认为这种坐法最安稳,不容易疲劳,且身端心正。相传释迎牟尼在菩提树下进入禅思,修悟正道,采用的就是这种坐姿。

宝缯

束宝冠的带子。它在造像中有多种表现式样,也是断定造像时代的特点之一。

披帛

用来缠绕身体的长幅织品。披帛缠绕方法不同,有时对鉴别时代特点有一定的帮助。

燕尾

天花支条上用云纹构成的,向四个方向伸出的燕尾形的边栏。

玉环

目前见到的北朝时期菩萨立像手中常握的一种法器。《大正大藏经》(第20册)中,大唐三藏不空泽《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》十七图,画一手持此物,旁边径文为“若为男女及渚仆使者,当于玉环手。”故得知此物名为玉环。

博山炉

即是香炉之一种,其水盘中央有一山形之盖,当中有一细柱顶立,系汉代之大铜器,后世则用作佛具,在六朝、唐代曾盛行一时。

比丘尼

也称“沙门尼”、“尼姑”、“尼”。佛教称谓,指女性佛教出家修行者。

供养人

佛教称以香花、灯明、炊食等资养三宝为供养。以香花、饮食等供养称财供养;以修行、利益众生的供养叫法供养。提供供养之人便是供养人。