| 中文名 | 乾隆款朱粉红色玻璃戗金缠枝花纹三式 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 乾隆款朱粉红色玻璃戗金缠枝花纹三式 |

| 时代 | |

| 门类 | 玻璃器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故01062341-3/3) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

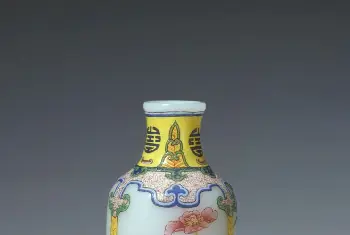

乾隆款朱粉红色玻璃戗金缠枝花纹三式❖图片

粉红色玻璃戗金缠枝花纹三式

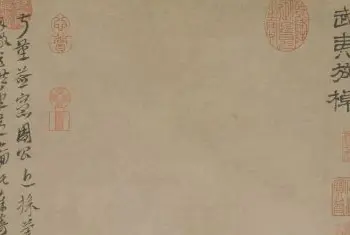

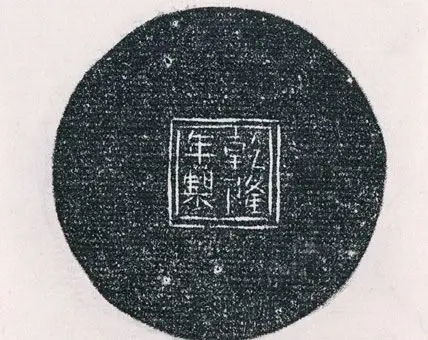

粉红色玻璃戗金缠枝花纹盒底款

粉红色玻璃戗金缠枝花纹盒底款拓片

乾隆款朱粉红色玻璃戗金缠枝花纹三式❖简介

乾隆款朱红色玻璃戗金 缠枝花纹三式,炉高7.6厘米,口径8.6厘米;瓶高12.7厘米,口径2.3厘米;盒高3.7厘米,口径6.6厘米。

“三式”包括炉、瓶、盒三件器物。炉为双耳,三足,炉内置铜镀金胆。瓶为马蹄式。盒为圆形。三式均以朱红色玻璃制成,刻缠枝花纹并戗金。器底均阴刻楷书“乾隆年制”四字款。

“三式”即炉、瓶、盒的组合,是置于室内燃放香料的成套用具。组合方式始见于清朝,似与满族的生活方式有关。造办处曾以珐琅、铜镀金、玉、瓷等材质制作了大量的三式,有的器物上还镌刻着所陈设的宫殿名称和千字文顺序。玻璃质地的三式则不多见。此三式系清宫造办处玻璃厂造,小巧精致,玻璃色泽醒目亮丽,为乾隆朝戗金玻璃之佳品。

相关知识科普

戗金

髹漆工艺技法名称,之一。即在器物表面先按照设计的图案阴刻出花纹,然后再在阴纹内打金胶,上金粉,使之成为金色的花纹,常见于髹漆工艺。

缠枝

中国传统装饰花纹之一。所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架,枝叶相互缠绕,构成四方连续或二方连续的图案,统一中寓变化。有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样。

三式

三式是文人雅士几案上的常备设置,为焚烧檀香的器具,具有除臭驱邪、散发香气之功用,由炉、瓶、盒三件组成,故名。炉用于燃香;瓶放置铲、箸,用于铲除香灰和夹取檀香;盒存储檀香。三式既有实际用途,又兼陈设欣赏功能,因此备受帝王青睐。清宫造办处曾大量制造三式,置于各个宫殿之中使用。传世作品有掐丝珐琅、玻璃等工艺品种。

阴刻

阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。

满族

满族,中国北方少数民族,源于女真。1616年努尔哈赤统一女真各部建立“后金”政权。1635年皇太极改女真族为满洲(今称满族)。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

玻璃厂

清朝养心殿造办处玻璃厂的简称,成立于康熙三十五年(1696年),在圣祖玄烨、世宗胤禛、高宗弘历三代皇帝的提倡和扶持下得到了巨大的发展,嘉庆(1796-1820年)之后仍然维持生产,每年都为皇家烧造大量的玻璃器,直到宣统三年(1911年)方告结束。