| 中文名 | 元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服 |

| 时代 | |

| 门类 | 织绣品 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00044478) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服❖图片

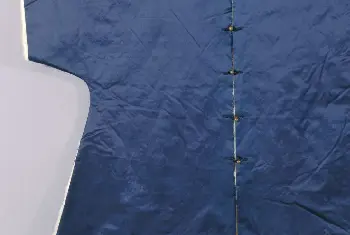

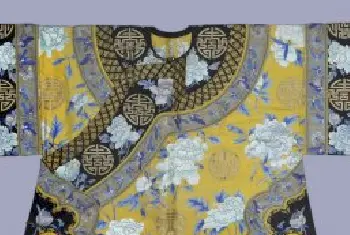

元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服正面

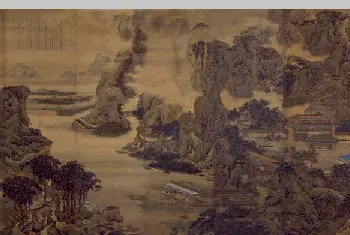

元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服背面

元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服❖简介

元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服,清,身长122厘米,两袖通长170厘米,袖口宽21厘米,下摆宽102厘米,左右裾长58厘米,后裾长65厘米,补子21.5厘米×23.5厘米。清宫旧藏。

补服圆领,对襟,平袖端,裾四开。左右裾上端有铜镀金光素扣各1枚,后裾下端有扣鼻左右各1枚,便于骑坐时将后襟掀起。对襟有铜镀金光素扣4枚。

补服为元青色团寿字暗花绸,织造细密。胸前背后各缀一纳纱绣鹭鸶补子,补子以元青素纱为地,用正一丝串针法绣海水、云和卷草纹,其上以斜缠针、施毛针、套针等绣鹭鸶、红日。配色以蓝白为主,明黄色绣边框,显示出官服的端庄大方。

此件为清朝文六品官服。

相关知识科普

纳纱

亦称“戳纱”或“纳绣”,刺绣针法的一种。用素纱作地子,有规律地按纱孔行针刺绣,或垂直,或斜向,针路规整匀齐,有强烈的织纹感和装饰效果。

对襟

服装开襟形式之一,衣襟于前身正中竖直对开。

织造

官名。明清江南织造官署的主官。掌理织作“上用”和“官用”绸缎布匹事务。明代由提督太监出任。清代选派内务府司官担任,称织造监督。驻江宁(今南京)、苏州、杭州等三处,每处一人。统属于内务府总管大臣,由缎库郎中具体负责考察评定。织造在驻地以钦差官身份出现,与地方最高长官平行;并且充当“圣上”的耳目,密报所在地方官声民情,往往由皇帝亲信出任。

一丝串

又名“打点绣”,苏绣针法之一。它以素纱为底,按纱孔网格行线,以等长或长短不一的线条排列成纹。绣线或斜向或平行于经纬线,斜向者称斜一丝串,平行者称正一丝串。

卷草纹

瓷器纹饰,又称卷叶纹或卷枝纹,宜于作各种器物的辅助纹饰。

卷草

17、18世纪传入中国的一种装饰花纹。俗称西蕃莲,如果没有花朵,则称为卷草。

斜缠针

中国刺绣基本针法之一。绣纹样时,线条排列呈现出斜向,线条均匀齐整,不能重迭,不能露底,每针拉线轻重要一致,称斜缠针。此种针法宜绣单色的形体,不适用于深浅不同的色调。

缠针

是直绣的一种,以短线条缠绕着形体绣作,线条方向一致,线条匀密,边口整齐。此绣法用于小型的花叶干,宜作单色形体。

套针

苏绣主要针法之一。始于唐代,盛于宋代,至明清时期更为发展,流传很广。根据纹样表现效果,可分平套、集套、散套等。 一,平套针法。根据纹样分皮绣制:第一皮出边,外缘齐整;第二皮称“套”,用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间,要罩过第一皮的十分之八;第三皮与第二皮线条长短相同,每针嵌入第二皮线条的中间,并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推,绣到纹样边尽处。针脚要齐整,丝丝相夹,使镶色和顺,绣面平服。 二,集套针法。大致与平套相同,由于集套用于绣圆形纹样,绣时第一皮出边要外缘齐整,向内长短参差,外缘排针略稀而内较密,每一针都要对着圆心,最后一皮的针迹集中于圆心,近圆心处要藏针,越近圆心藏针越多,直到绣满为止。 三,散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法,亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐,排针密,内则长短参差。