| 中文名 | 李秳造铜鎏金释迦多宝佛像 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 李秳造铜鎏金释迦多宝佛像 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00091884) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

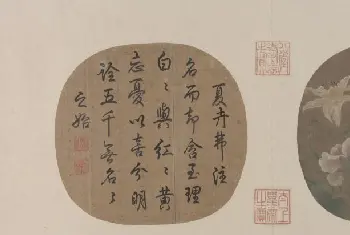

李秳造铜鎏金释迦多宝佛像❖图片

李秳造铜鎏金释迦多宝佛像

李秳造铜鎏金释迦多宝佛像基座

李秳造铜鎏金释迦多宝佛像❖简介

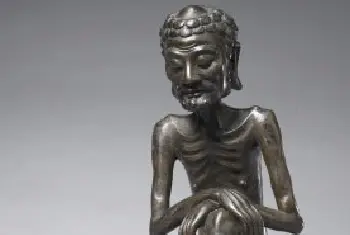

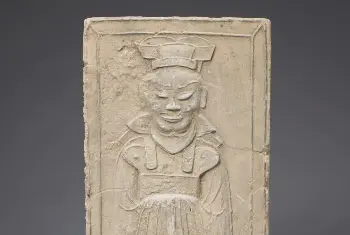

李秳造铜鎏金释迦多宝佛像,北魏太和十年(486年),高15厘米,宽7.2厘米。

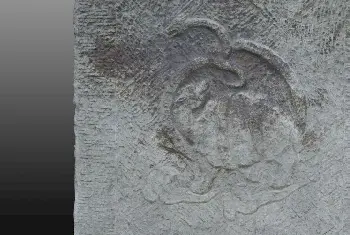

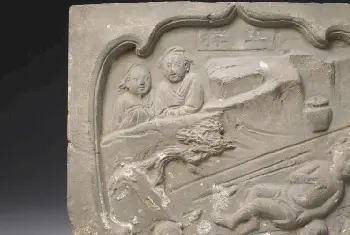

释迦多宝佛背屏内各有一个独立的舟形火焰纹背光。释迦多宝佛高肉髻,着通肩袈裟,双手施禅定印,结跏趺坐,下为四足方座。座正面刻二持香花的供养人。背面为释迦牟尼 说法像,火焰纹背光,上方刻华盖内为圆形头光,高肉髻,袒右肩袈裟,衣纹细密规整,有毛绒质感,带有鲜卑民族的文化特征。右手作说法印,左手握衣角,两侧各一供养人。座上刻发愿文:“太和十年,□□□人李秳自为己身□多宝像一区,□家大小,见世供□,所求如愿。”

据《妙法莲花经•见宝塔品》等佛经记载,释迦在七叶窟说《法华经》时,地下涌出七佛宝塔,悬于空中,多宝佛于宝塔中踞狮子座,对释迦赞叹有加,并分半座给释迦,二佛并坐,共同说法。一时间天上万种香花纷纷飘下,坠于众生之上。就一般情况判断,凡二佛并坐者如果没有特殊说明,应视为释迦多宝题材。二佛以多宝佛为主,所以发愿文中常常将多宝佛排在释迦佛的前面,有的甚至只称多宝佛而不称释迦佛。从现存作品看,此图像可能为中国首创。

相关知识科普

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

背光

背光指佛、菩萨像背后之光相,常作火焰纹,火焰象征佛、菩萨之智慧。大至分为项光(又称头光)和身光(又称举身光、舟形光)二种,其形式依时代、地方、佛菩萨的种类而有所不同。

肉髻

为佛三十三相之一。佛之顶骨,自然隆起,呈一髻形,故称肉髻。

通肩

袈裟披著法之一种。即披搭袈裟时,两肩均被袈裟所覆盖的披法。通肩用以表示福田之相,在乞食、坐禅、诵经、经行等时披著。

禅定印

是以双手仰放下腹前,右手置于左手上,两拇指的指端相接。这一手印表示禅思,使内心安定之意。

结跏趺坐

又称全跏坐,正跏坐,是各种佛像中最常见的一种坐法。结砌趺坐的姿式是以左右两脚的脚背置于左右两股上,足心朝天。佛教认为这种坐法最安稳,不容易疲劳,且身端心正。相传释迎牟尼在菩提树下进入禅思,修悟正道,采用的就是这种坐姿。

供养人

佛教称以香花、灯明、炊食等资养三宝为供养。以香花、饮食等供养称财供养;以修行、利益众生的供养叫法供养。提供供养之人便是供养人。

释迦牟尼

佛教创始人,姓乔答摩,名悉达多,释迦牟尼是信徒对他的尊称,意为释迦族的圣人。相传其为古印度北部迦毗罗卫国净饭王太子,生活在约公元前565至前485年间。他有感于人世生、老、病、死各种苦恼,决心为世人找到解脱方法,于是舍弃继承王位的太子之位,出家修行,最终觉悟,创立了佛教。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

发愿文

也称造像记。指刻于佛教造像上记载造像者姓名、造像时间、造像目的、佛像名称等内容的一种文体。

《法华经》

印度大乘佛教的一部重要经典。它有3种汉译本,即西晋竺法护译的十卷本,名《正法华经》;姚秦鸠摩罗什译的七卷本,名《妙法莲花经》;隋阇那崛多等改编的七卷本,名《添品妙法莲花经》。其中以鸠摩罗什译本流传最为广泛。

七佛

据佛经典籍解释,“七佛”是指释迦牟尼佛与在他出现之前悟得正觉的六位佛尊。他们依次为毗婆尸佛(Vipasin)、尸弃佛(Sikhin)、毗舍浮佛(Visvahu)、拘留孙佛(Krakucchandha)、拘那含牟尼佛(Kanakam)、迦叶佛(Kasyapa)、和释迦牟尼佛(Sakyamuni)。七佛又称“过去七佛”。在佛教发展的进程中,他们是释迦、弥勒信仰共同崇拜的对象。