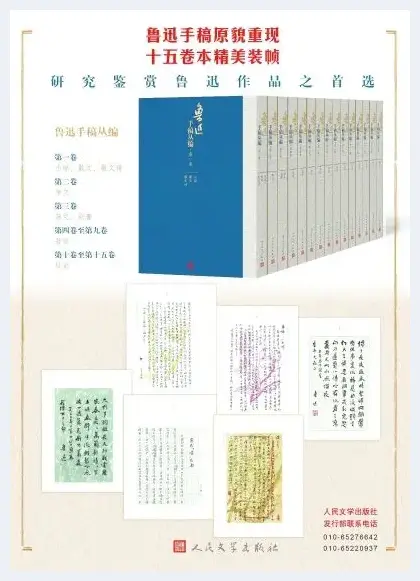

《鲁迅手稿丛编》鲁迅著人民文学出版社

上世纪70年代中期,我还在小兴安岭大森林里当知青。一个书店的朋友,代为购得一册《鲁迅手稿选集三编》,线装本,定价3元6角,文物出版社1973年出版。后来,那个时代的藏书大都陆续汰除了,而这本我仅有的线装书却一直保留着,并且总是放在床头书柜里,时常拿出来,浏览,品读,鉴赏,摩挲。

前年底,忽想到自己将要退休,何不在离开编辑岗位之前,做一套自己最想做,也最喜欢的书,为编辑生涯画一个句号呢?于是,就打算编一套鲁迅作品手稿。经过一番谋划,书名最后定为《鲁迅手稿丛编》,共计十五卷,第一卷收小说、散文及散文诗,第二卷收杂文,第三卷收杂文和论著,第四至九卷收书信,第十至十五卷收日记。社里很支持,顺利通过了选题。去年春节刚过,就为此忙碌起来。

在我30年编辑生涯中,还没有哪一部书,能像《鲁迅手稿丛编》那样,整个编辑过程充满了快意和愉悦。编选,核对,发稿,看校样……每一个环节都是一种享受,又不时生发出一些感触来。不知不觉时间过去了一年半,编辑工作已经全部告竣,由出版部安排下厂印制了。看着美编刘静君的装帧设计图,一股热流涌遍了全身。

过去翻阅《鲁迅手稿选集三编》,发现有些文章手稿,如著名的《上海所感》《在现代中国的孔夫子》《病后杂谈之余》《“文人相轻”》,留下的修改痕迹很少;而有些文章,如《“连环图画”辩护》《辱骂和恐吓决不是战斗》等,则几乎没有什么改动。于是觉得,鲁迅真是伟大的文学和语言天才!他的很多文章在动笔之前,肯定都打好了腹稿。等坐在桌子前,写到稿纸上之时,只是从脑子里把已经想好的文字、词句,准确无误地一一抄录出来而已。就像他自己说过的,“静观默察,烂熟于心,然后凝神结想,一挥而就”(《且介亭杂文末编·〈出关〉的“关”》)。这种高超的文学和语言才华,怕是一般人难以企及的。

当进入编辑工作以后,资料看得多了,才渐渐发觉,上边提到的那些文章,其实并非作者的“原稿”(即当初寄给报刊发表的稿子),而是后来鲁迅编印《南腔北调集》《且介亭杂文》等集子时的“誊抄稿”(即从发表的报刊上誊录下来的稿子)。誊录稿自然不会有什么变动,至多是极少量的润色而已。原稿却并非如此。当然,也有原稿改动不大的,如《写在〈坟〉后面》便是如此。而大多数原稿都还是有程度不同的删改,如《眉间尺》《藤野先生》《范爱农》《关于太炎先生二三事》等;有的甚至连题目也改动过,如《化名新法》,最初标题为“化名补遗”。这就推翻了我原来那种完全不符合实际的推断。细想来,这种对于“一挥而就”“文不加点”的崇尚,实在是可笑的。鲁迅曾说过,他“写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字,句,段删去,毫不可惜”(《二心集·答北斗杂志社问》)。

然而,鲁迅作品原稿通常有删改,甚至有比较重要的删改这一事实,也并无碍于、无损于作为杰出文学家和语言艺术巨匠的鲁迅之伟大。而且,研究者和读者恰恰可以像朱正所说的那样,通过研究鲁迅如何修改自己的文章,“看他怎样选词,怎样炼句,怎样增删,怎样改作,探索他写作时思索的过程”,这正是“一种极有益处也极有趣味的学习”(朱正《〈跟鲁迅学改文章〉引言》)。其实,这也正是编辑出版《鲁迅手稿丛编》的重要意义之一。

文学创作并无“秘诀”,鲁迅认为,有志于此的青年,可以多看大作家的作品,因为“凡是已有定评的大作家,他的作品,全部就说明着"应该怎样写"。只是读者很不容易看出,也就不能领悟。因为在学习者一方面,是必须知道了"不应该那么写",这才会明白原来"应该这么写"的”(《且介亭杂文二集·不应该那么写》)。为说明这个问题,鲁迅还具引了苏联作家、文学评论家魏列萨耶夫的一段话:“应该这么写,必须从大作家们的完成了的作品中去领会。那么,不应该那么写这一面,恐怕最好是从那同一作品的未定稿本去学习了。”在这里,简直好像艺术家在对我们用实物教授。恰如他指着每一行,直接对我们这样说,你看,呶,这是应该删去的;这要缩短;这要改作,因为不自然了;在这里,还得加些渲染,使形象更加显豁些。鲁迅作品原稿,恰恰就是魏列萨耶夫所说的“未定稿”,也就是“应该这么写”和“不应该那么写”的极好“标本”和恰当“教材”。现在及将来的文学青年,是可以从中获得极大教益和启示的。

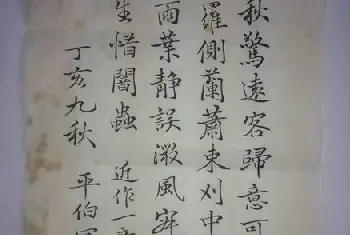

在中国现代思想文化史上,鲁迅的伟大贡献,主要在于卓越的文学创造和独特的思想建树方面。他并不是书法家,自然我们也不能以书法家的标准来要求他,但是正如郭沫若所说,鲁迅遗留下来的手迹却自成风格,“熔冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋”(《〈鲁迅诗稿〉序》)。林辰也曾指出,鲁迅的书法“带着浓重的魏晋碑刻的笔意”(林辰《鲁迅传》)。

作为文学家和思想家,鲁迅的书法艺术的确是别具一格的。而品读赏鉴鲁迅作品的手稿,尤其能够强烈地感受到其中呈现和散发出的他本人所特有的精神品格与个性气息。记得朱自清说过一句颇有趣味的话:看见鲁迅的脸,好像重读了一遍《呐喊·自序》。我觉得也可以说,观赏鲁迅作品手稿,犹如亲眼见到了鲁迅,真切地感受到了他的人格魅力一样。大概这也就是“诗如其人,书如其人,荟而萃之,其人宛在”(郭沫若语)之意吧。

孟子说,要知人论世。林辰说过,在研究上,一篇峨冠博带的文章,有时会不及几行书信、半页日记重要;慷慨悲歌,也许反不如灯前絮语更足以显示一个人的真面目、真精神。对于鲁迅著作的研究者和爱好者,《鲁迅手稿丛编》大约也有这样的作用。翻开这套书,面对小说、散文、杂感留下的苦心删改的痕迹,以及书信和日记那些不经意的笔墨,也许更有助于认识“真实的鲁迅”吧。

![赵半狄:我不属于任何圈子 不想有归属感[图文] 赵半狄:我不属于任何圈子 不想有归属感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1umpjyai0q.webp)

![公共艺术,如何更贴近公众[图文] 公共艺术,如何更贴近公众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/imgi5muwsoj.webp)

![星云大师怎么会有那么大的气场?[图文] 星云大师怎么会有那么大的气场?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5as4oi3u1ao.webp)

![近现代中国画大师蒋雨浓诞辰105周年访谈录[图文] 近现代中国画大师蒋雨浓诞辰105周年访谈录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ma1qcexcipx.webp)

![吕胜中:没有书活着还有什么意思[图文] 吕胜中:没有书活着还有什么意思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iymfuw0aous.webp)

![在书法中品味人生修身养性[图文] 在书法中品味人生修身养性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wbivax3eoqu.webp)

![邵大箴评庄玉君的写意人物画[图文] 邵大箴评庄玉君的写意人物画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wwp553pgytv.webp)

![以陶瓷语言释佛陀庄严[图文] 以陶瓷语言释佛陀庄严[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kp1wp20xcda.webp)

![陈丹青:自卑心理是中国当代艺术发展的动力[图文] 陈丹青:自卑心理是中国当代艺术发展的动力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ceyhycszhhe.webp)

![中国当代艺术是否开始招人讨厌了[图文] 中国当代艺术是否开始招人讨厌了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcu33ognbud.webp)

![监狱有自己的艺术:策展人戴夫·阿尔德谈动人的钟楼囚犯摄影展[图文] 监狱有自己的艺术:策展人戴夫·阿尔德谈动人的钟楼囚犯摄影展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5frh55iwdjt.webp)

![钟孺乾:开创“绘画迹象论”之先河[图文] 钟孺乾:开创“绘画迹象论”之先河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sivbygmkcny.webp)

![杜小荃:艺术家要左手文化右手责任[图文] 杜小荃:艺术家要左手文化右手责任[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bc0unijvljd.webp)

![凯伦·史密斯:这是中国当代艺术最好的时代[图文] 凯伦·史密斯:这是中国当代艺术最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/utxrab24ow0.webp)

![青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文] 青花居士收藏杂谈:关于收藏的“胡说八道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xz2gsbumpya.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![刘默:吴昌硕不断重复自己[图文] 刘默:吴昌硕不断重复自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2oplp0sprma.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)