行草书这一概念,一直以来被普通使用着。刘熙载就说:'行,固草之属也。’近代以来有人对行草进行了区分。如张宗祥就质疑行草'何得合一炉而冶之’。米芾行书震烁千古,草书却不能大成,也可以证明行、草书的创作规范是不同的。

不知从何时开始就有了以草书有没有成就来衡量书法家的历史地位的习惯。这固然是因为也不知是何时何人讲了“草书是书法艺术的最高表现形式”这句话,不写草书或写不好草书在书法家行列中就成了不是书法艺术最高艺术形式的表现者。滑稽的是,这把“规尺”非但拿来丈量今人,同时也拿去丈量古人。而且评头论足起来还真是煞有介事和头头是道,于是乎持此“规尺”者就是书学的最高明的人了。

我对“草书是书法艺术的最高表现形式”这一说有这样一补充,即:如果在句尾加上“之一”两个字似乎还有那么一点道理。但是,从严格意义上说,这句话是不科学的。所谓“最高表现形式”可能不单单是指哪一种书体(如:正、草、隶、篆、行。),准确地说应该是书家对他所擅长的书体书写的表现形式(手段)和达到的高度。如果硬要陷于并纠缠于“最高表现形式”是特指某种书体而言,而且像丈量米芾那样去丈量其它古人,那么王羲之“书圣”之名就该让位于张旭和怀素了,非但如此,秦篆汉隶、颜、柳、欧等“于草无所建树”者,也就顺理成章的被列入“次高”或“不高”的表现形式(范畴)了。如此一说,“时代压之,不能高古”真不知该作何种解释?是不是可以这样说,秦汉以后诸家“于篆、隶无所建树,岂有他哉”了呢?再延深推之,宋人擅词也是“时代压之,不能高古” “于诗无所建树,岂有他哉”!或云:“宋人不是不想写诗,而是写不好,不得已才放弃了”呢?尽管宋人的词“震烁千古” ,“则奈词家何?”,却因诗“不能大成”或曰词不是最高表现形式成为中国文学史上的遗憾呢?

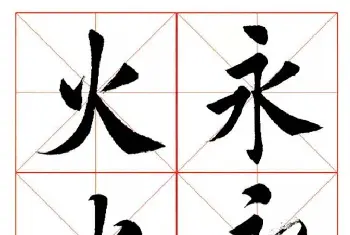

要言之,书法的正、草、隶、篆、行,一如文学的诗、词、歌、赋。其本身无高下之分,贵贱之别。最终表现形式的决定因素是人,是人的表现手段决定其高下。

“草书是书法艺术的最高表现形式”这一说所形成的负面影响是有目共睹的,上个世纪八十年代的书法狂热所兴起的病态龙飞凤舞格局使得稍后的“回归传统”是那样的步履艰难,不能不引起人们的深思。片面而又固执的醉心于“草书是书法艺术的最高表现形式”这一偏颇之见,正是导致当今书坛既看不到值得玩味的草书,也压根儿见不到可以悬壁的正楷、篆、隶书作现象的关键所在。篆书自黄宾虹之后几乎成了绝响,行书至今还没有一人能与沈伊默、白蕉可以比肩者,草书到了林散之就划上了句号,而于隶书这一档就好象邓石如及其徒子徒孙“卸装”之后就再也没有人登场一样,极为冷清,楷书就更不用说了,要怪也只能怪颜、柳、欧把楷书的“专利”买断的时间也太长了,因此也实在苦了今天“囊中羞涩”的我们无力跟他们去“谈心”。虽然如此,我们还是可以有理由“嘲笑”他们一番,尽管他们的楷书“震烁千古”,可他们“于草无所建树”,究其“无奈”和“无能”也系“时代压之,不能高古”。 因此,他们“写不好草书,是不是这'各各自足’在一方面成全了他(们),在另一方面又制约了他(们)?” 他们“不是不想写草书,而是写不好,不得已才放弃了。”

记得林散之先生有诗云“于今解得玄机秘,笑把浮名让世人。”(《申江春怀呈宾虹夫子》)今天能看到的也就是那些颇负“浮名”的世人了—动辄笔走龙蛇的书法家和动辄口若悬河、信口雌黄、站着说话不嫌腰酸的书法评论家。

当然,我无意将当今一些不正常的风气全归于“草书是书法艺术的最高表现形式”这一说上,书坛令人担忧的问题还很多。但事实上这一谬误“深入人心”和“深得人心”的程度,可以说是触目惊心的。对“草书是书法艺术的最高表现形式”之说地热衷追逐和肆意渲染,究其原因是因为草书的龙飞凤舞的表现形式在相当一部分人的眼里既是可以跃跃欲试,又可以立马奏效。因此,忙于功利者喜之、无心功课者喜之、虚张声势者喜之、装神弄鬼者喜之、胸无点墨者喜之、胡涂胆大者喜之、招摇过市者喜之、附庸风雅者喜之。如此等等,不一而足。如果我们稍稍留意一下整个大宋王朝(960—1279)三百一十九年的时间里究竟出了几位于草书有所建树的草书大家的历史现实,面对我们今天庞大的笔走龙蛇、龙飞凤舞的书坛状况,是否有所反思呢?

相对于当代的书坛,于草书建树卓著的要数林散之先生了。可是是什么样的经历成就了林散之先生的大名呢?这一答案只要查看一下林先生在其《林散之书画集》(上海美术出版社1981年11月版)所作的《自序》便可了解。林先生称:“余十六岁始学唐碑;三十以后学行书,学米;六十以后学草书。”具体又表现在“余学书,初从范先生,一变;继从张先生,一变;后从黄先生及远游,一变;古稀之后,又一变矣。……如蚕之吐丝、蜂之酿蜜,岂一朝一夕而变为丝与蜜者。颐养之深,酝酿之久,而始成功。由递变而非突变,突变则败也。”今天颇负“盛名”的草书大家们比之林散之先生不知作何等观?

对待历代书法家,黄宾虹先生尝称:“古今大家,成就不同,要皆无病,肥瘦异制,各有专美。”信为学人之言。

关于学书法,林散之先生有几句话还是值得细细体会的。现摘录于下,以作本文的结束语。

古人云:业精于壹荒于乱。古代大书家只专一两种,怕分散精力。不能见异思迁,浅尝辄止。

唐宋人字,一代一面貌,各家各面貌。

颜、柳、李他们汉碑、篆书等都不写,怕分散精力。欧阳修原也学画,后来就不把画丢了。多而荒,不要好奇。 欧阳修青年时代诗、文、书、画样样学。有人说你这样不精一项是不行的。于是,他便专攻诗、文,成了大家。人的精力是有限的,不可能样样都精。因此,学要专一。

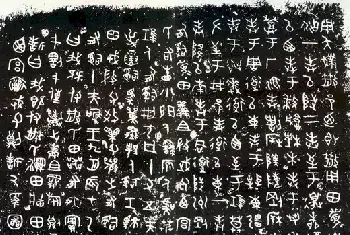

向唐宋人学,一代有一代的面目。汉碑,晋人就不学了,练功夫是可以的;楷书学宋人的就很好,楷书是很难的,学好不容易。

人无万能,不可能样样好。

寸有所长,尺有所短。

不能见异思迁,要见一行爱一行。

学好一门就不容易!

怀素只以草书闻名。

东坡学颜,妙在能出,能变,他只写行、楷;米南宫未必不会篆隶,只写行,草书也不多;沈尹默工一体而成名。 欧阳公大才,诗、文、书、画皆通,后遵友人劝告,专攻诗文,以文为主,后成为八大家之一。

得古人一、二种名帖,锲而不舍,可望成功。 涉猎过广,一行不精,也难有成就。王夫之说:“才成于专而毁于杂。”