敬畏汉字传统——书法本体,才是书法最终的实在——情性与形质的对立统一——发扬原创必在个性化过程中实现——坚持书法本体,必然要求多元化——从深度理解“繁荣”——“心画”传统,在回归中复兴,发扬。

历史经过几番曲折,我们开始懂得:对于伟大的文化传统,不能掉以轻心,要尊重,甚至敬畏。古人讲汉字创始,出现“天雨粟,鬼夜哭”(《淮南子》)的神秘、壮丽景象,饱含着敬畏。近代改革方块字的构想,出于可贵的勇气,逐渐被时代否定。今后随着国力增长,汉字的优越性以及在世界上普遍认同的可能性,将与时俱增。

问题说到书法。追究书法的根源,又出于对汉字的尊崇,至少让我们取得一种共识,便是书法创造必以汉字为基础。字体是书体的根基,把二者等同起来,以字体当书体,便无所谓书法;把二者割裂开来,书法不复存在。汉字最基本的功用是表意,不能想象三千多年的文明史可以离开文字传承。文字传承文化,文字本身是工具又不仅止于工具。文字自身构成庞大的文化体系,与全部中华文明融为一体。鲁迅说中国文字有“三美”:“意美以感心,音美以感耳,形美以感目”,着重从美学意义上谈中国汉文字。中国文字的“意美”,长期历史积淀变得丰富深厚,汉字的多义性、不确定性,蕴含着本民族的美感。时下网络流行大量的新词语,肯定有许多词语生命力不足,转瞬即逝,重要原因之一是缺乏美学底蕴。20世纪50年代初期,很重视语言的纯洁性,单为一个“搞”字引起不少争议,后来“搞”站住脚了,属中性,但用于“搞笑”、“恶搞”还有点味儿,恐怕不会用于诗词、美文。当前对待网络语言,赶时髦者多,以严肃态度进行自由讨论者极少见。不要怕“保守”或“激进”,历史会作出公正的裁定。

“音美”与“形美”直接被人的特定的感官——耳、目所接受。“音美”集中体现在传统的诗、词、歌曲、戏剧;其余各种文体倘内涵节律、音韵的美,也会令人击节称赏。至于“形美”,与“意美”、“音美”一样,也是汉字本身所具备,又在长期历史发展中不断丰富,其集中的体现当然是书法了。

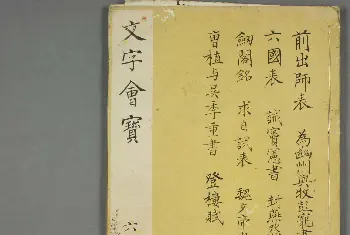

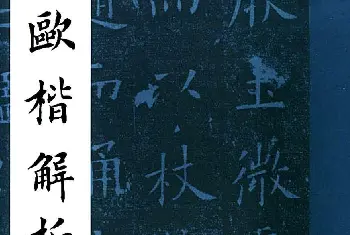

书法与字体的变化相互平行又交叉地发展。从篆籀文字开始,没有一种字体可以与书法截然分开。宋代木板书籍有手书者,仍不失书法的一些韵味。东汉《熹平石经》是官方校正《五经》的刻石,注重文字的规范谨饬,从书法看,不失众多汉隶之一,应当视为书法的一体,只是书味不浓。近代流行的印刷用宋体字,保持着汉字各种基本笔法以及楷书结构,却不能认其为书法。至于篆、隶、行、草多种书体,我们未尝不可以找出它们最原始的基因,“还原”为“字体”,但只能在理论上加以承认,实践中不存在。因为任何书写(刻),凭借特定的工具全出以个人行为。书写中的思想,都倾向于个人意识的一部分,区别于他人,并且区别于自己而不会重复。有以仿宋印刷体的笔法相对应于楷体书法,应是对楷书的误解。楷书不但与印刷体有别,楷书的笔法,在每个书家那里也是不同的。所以即使教初学者写楷书,也不能以宋体字为准。倘要求点画与宋体字相同,索性不叫书法了。

这里我们把“字”与“书”分开,一面说明“字”为基础,一面更指出书法艺术独立性。“字”可以说是表意的符号、工具。“书法”则是在“字”的基础上的创造。我说过立足于“形美”的艺术,与文字的“意”、“音”无关。书写一篇美文或者美的诗词,满意于综合性的欣赏,但是书法仍是独立的存在。书写的诗文只是“素材”。我在《书法,在比较中索解》一文中,谈到“把书写的‘素材’当作书法作品的‘内容’,几乎是最常见的误解。”举个简单的例子:倘有“喜”、“怒”、“哀”、“乐”四个字以同样字体由一位书写者写出,分别悬挂,给人的心理反映肯定不同。读者会随着四个字的含意引发喜、怒、哀、乐的情感,这是出于文字内含的意蕴,至于书法,则是点画、结体的形式因素,属另一层面。书法创作发挥四个字的形式美,不会随字的含意变化性情。当然书法有性情,那是书法自身的性情,不随字的内容变化。所以相对于书法而言,我更乐于把书写的文词称为“素材”。在文人画,古人有“喜气写兰,怒气写竹”一说,大致兰花柔韧,竹竿刚直,所以当下笔之际有“喜”、“怒”的感觉,倒不是兰花与竹子二者有“喜”、“怒”之别。由此又可以窥见写意画的“写”与书法有共同点。不过在书法,点画因“字”而挥运的创作状态,不像画兰、竹那样直接与被画的对象合为一体。

我在《书法,在比较中索解》一文中,又举蔡邕《笔论》、李阳冰《上李大夫论古篆书》、韩愈《送高闲上人序》、康有为《广艺舟双楫·碑评第十八》等著述中由书法比喻天地万物,包括各类人物的举止神态,得出以下认识:

“……很有趣,以上所有论述书法造形的语言,都仅止于比喻。虽然出以形象化的类比,却绝非书法直接描画的形象,而尤其是所有的比喻仅止于书法艺术自身,没有一种比喻同书法作品的文词素材相关联。古人早就懂得书法艺术的独立性。”

在绘画为形象者,在书法属意象。“有意味的形式”(Significant form)这一词组,Significant原释“有意义的”、“重要的”,而“意味”更合原意。倘从我国传统美学的词语找对应,“有意味的形式”唯有“意象”最为贴近。

认定书法“纯形式”的性质,有人难以接受,奇怪“形式”怎么可以脱离“内容”?怎么会有无内容的形式?岂非“形式主义”?其实“有意味的形式”已包含了内容——“意味”,只不过它与特定形式相对应,那“内容”便不同于一般造形艺术,造形艺术的形象性,与书法艺术的“意味”不属同一个范畴。“意味”可以用文字语言解说,可以用具体形象作比方,但书法的“意味”便是它自身,不可能复述,借作比方的具体形象也只是比方而非书法造形。否则书法就不是“这一个”特殊的艺术了。

书法作为一门纯形式的艺术,是否可以作进一步的分解呢?我以为,把一切形而下的因素统统排除,剩下的只有书写者个人情感留存。情感的纯粹个人性质,由人的思想意识决定,又因为书法创作纯系个人行为,便更加突出了情的作用。“书,心画也”一语所以千古不易,就在于用最简明的语言道出了书法的本体性质。近人邓以蛰在引用上述扬雄语后说书法“毫无凭借而纯为性灵之独创”。“毫无凭借”说的是书法虽以天地万物包括人自身为创造的灵感,但不直接摹写具体可视对象。仅凭最单纯的线的运动发挥性之所至。古人谈书法情感本体性,可以举出许多精彩的话语,比如“把笔抵锋,肇乎本性”(《记白云先生书诀》)“艺之至,未始不与精神通”(姜夔《续书谱》)“书法乃传心也”(项穆《书法雅言》)……

在孙过庭那里,“形质”与“情性”为一对范畴。“纯形式”的书法以“形质”为基础,以“情性”为至高境界。情性,应是书法的本体性格。“故顺情性则不辞让矣,辞让则悖于情性矣”,大约《荀子·性恶》最早出现“情性”这一词语,“不辞让”者以顺乎本性为至要。书法的“形质”直接显现“形”,毛笔在纸上运行成为可感的物质性的体现。“形质”与“情性”一对矛盾的统一体以表达“情性”为最高境界。“情性”除了抽象的线条以外“毫无凭借”,纯在心灵体察。张怀瓘所谓“可以默识,不可言宣”(《六体书论》),语言文字解说可以助人理解书法奥妙,但不可能说清最原始的那份情感。这正好是艺术之所以为艺术的特殊性。

对比真书与草书,孙过庭说“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”为区别真书与草书,将“点画”、“情性”来了一个颠倒,立论以“形质”为真草二体构成的基点,“形质”主要指笔法、形态,在真为点画者在草为使转。“真”虽以点画为基本构成,而“情性”靠使转,哪怕使转在真书中不占主要地位。草书便以使转为基本构成,“情性”成为草书最重要的特质。《书谱》紧接着下面的文字说得明白:“草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。”“不能成字”,此处“字”应指草体“书法”。“犹可记文”,此处“文”说明真书容易读懂,“真书”与专为表意的“字”比较接近。

无论何种书体,中国书法以动态为特征。真书的繁而静与草书的简而动是相对而言的。上述孙过庭语以“使转”为关键词也说明了“动”的重要性。对草书“使转”有严格要求,稍有所失,立即降低格调,说明草书之难,反证草书有很高的艺术价值,以动感为至要。当然“动”应当有节律,有韵味,并非所有的动感都有美感。

与“形质”相对的又一个范畴是“神采”。王僧虔《笔意赞》:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”“神采”可解释为神韵、光采,与“情性”对比,偏向于外露、彰显,可感性较强。若将“神采”与绘画“气韵生动”(谢赫《古画品录》)对比,“气韵生动”列为“六法”之首,品评绘画的最高标准,所用语言与书法有别,但书与画的根本要求却是一致的。明代顾凝远将“气韵”与“生动”分别解释,认为有“气韵”则有“生动”。气韵“或在境中,亦或在境外”。即既在画境中,又有画外之意。品评书法,也有用“气韵”、“生动”一类词语。不过就书法而言,“形质”与“情性”这一对立统一的范畴可能最触及书法本体,唯有本体,才是最终的真实的存在。我们反复探讨书法本体,追求书法本体,抱着一个纯正目的,为了弄清究竟为什么和如何追求艺术,加强创作的自觉意识,还原书法与人生的本来面貌。试想,一件书法作品放在我们面前,我们把文字的表意作用暂且搁置一边,将书法艺术作为独立欣赏对象;书法艺术的“形质”成为我们欣赏过程中的第一直觉感受,由“形质”过渡到“情性”,我们的印象是什么呢?不就是人的最始初的本能、本性的存在吗?读一本书,可以不记得书中每一句话语,但是能够牢记书中所述实际结果。同样,读书法作品,我们可以不记得作品的文词,不记得每一笔画如何书写,留在脑海里印象最深的是作品的情性,寓于“形质”的“情性”是书写者心声的最深刻的表露……一切都排除了,剥离了,余下的只是赤裸裸的个性存在。我们与之交流、共鸣、同哀乐、合死生……进入完全自由的时空当中。

试想当今社会,人类眼力已能凭借最先进的科学技术探索到远超出过去想象的空间,宇宙恒星以三万亿乘以一千亿的数字令人震骇不已。科学技术的飞速发展肯定还会给人类带来福利。但是地球人至今不能摆脱与生俱来的烦恼,生活中充满各种困扰、焦虑、郁闷、无聊、异化、悖谬……人要超越自身,惟有安抚自己的精神,用真情提高人际交往的精神境界,也从中获得个人的真实存在。于是我们看到,书法艺术多么可贵,它在众多艺术中,既是传统的,又是当下的;既高雅,又在我们身边;既有特殊品格,又具普遍价值;它以最单纯的形式,包容十分繁富的内涵。书法是民族的,然而并非识得汉字的人都理解书法,书法有自身书写的规律,更重要的还有自身特殊的审美意识。知识水平较高的人,甚或懂得一些书写技巧的人未必都理解书法。可是也有人虽然对书法知之不多,却能够从书法与天、地、人的异质同构体会书法的美。欣赏书法与创作书法一样都要有“灵气”。西洋人不识汉字,从书法线条的特质与流动获得审美享受。赵之谦甚至认为古今只有“三岁稚子”与“积学大儒”两种人为“书家最高境”,“故以不学书、不能书者为最工。”这话颇有激愤,又是否受了禅宗“不著一字,尽得风流”的影响,不得而知,但貌似片面中有深意存焉。赵之谦所说“积学大儒”,指那种“不失赤子之心”的“大人”,由此沟通“三岁稚子”。

书法本体价值,说到底在情感的美,情感的纯正无邪。书法非常单纯,又非常能够反映人的全面修养,审美中容不得掺入杂质。所以品评书法,比别的艺术更看重格调。历来品评书法格调,有许多的语词,最鄙视一个“俗”。此处被贬的“俗”非通俗,也不应当以社会地位论定。渔樵村野,未必便俗;文人墨客,未必都雅。竭力反对“俗”的黄庭坚如是说:“士大夫处世可以百为,唯不可俗。”这里的告诫明明针对着“士大夫”阶层。书法列入高雅艺术,纯然站在审美立场,并非所有作品都高雅,也非凡是操翰弄墨者都能脱俗。不过,书法艺术既然贵乎“情性”,长期的创作实践、欣赏,所谓潜移默化,陶冶情操,应能提高我们的心灵境界,“俗”与“雅”可以在一定条件下互相转化。不然学习书法又作何用?问题应当是我们以何等态度对待书法。

当今社会,书法作品在市场流通,成为文化商品之一种。书法作品一向是互相馈赠、人际交流的媒介。帖学的简札之类,碑学的铭刻之类,本意在互通信息,或宣示后人。谈到书法的价值观,我们可以从经济的、社会的、政治的、文化的众多方面进行考察。但无论何种角度,书法的核心价值还要围绕书法本体,书法本体既是研究问题的归宿也是出发点。我们阅读《祭侄稿》受到深度感染,文词的表意作用与书法的形式美感在欣赏过程中都获得共鸣。倘是一般文章,其内容是与读者交流的第一平面,书写的笔法、布局居后。但《祭侄稿》早已是杰出的书法作品,读者看重它的审美价值远超出文章词句。所以我们首先从审美角度欣赏《祭侄稿》书法。书法艺术的抒情与文章的铺叙相得益彰,而我们却始终要把书法艺术作独立的存在加以考察。不仅如此,还要把纯形式的书法区别为“形质”与“情性”两个对立统一,互相依存又互相转化的范畴。终于发现,“情性”属矛盾的主要方面。“情性”当然是个性化的,“情性”不可能脱离共性,但是没有了个性,书法撇开了钟繇、索靖、王羲之、颜、柳、欧、赵、苏、黄、米、蔡等杰出大家,怎能设想历史会成什么样子?个性的可贵,不但在于为书法历史增添了一些什么,因为每一个思想都有个性化的特殊成分,问题如詹姆斯所说,思想“显现为始终在处理独立于它自身的客体”(《心理学原理》)。杰出书法家始终以独特的个性创造出前所未有的美的元素。创造道路人各有殊,对前人借鉴独辟蹊径,而融合诸体、变通有方始终在个性化的过程中实现。上述“处理客体”的能力,在书法家体现为创造的主体能动性、自创性,发挥为原创能力。

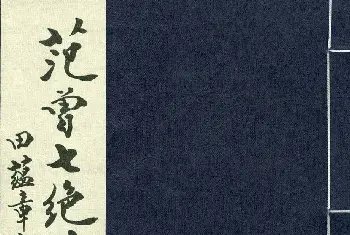

谈原创决不排除并且必定重视继承,一听说原创就惧怕“数典忘祖”、“打倒一切”者,出于好意,深恐书界滋生不良风气,甚至走到行为艺术的邪路。我们说的原创要求在继承中突出个性追求,“原创”不但是对“创造”的强调,更要求继承中发挥自我能动作用。古代伟大书家对我们的启示,首先就是个性原创。颜真卿在王羲之后另立新体,以北碑为启示成就了书坛另一丰碑。有论者称颜秉承王,找不到实据。可能出于习惯性思维,认为“书圣”是必学的。其实颜真卿时代,刻帖未盛行,二王影响不及后来。明代文徵明,有一段警辟的话:“自书学不辍,流习成弊……就令学成王羲之,只是他人书耳。按张融自谓‘不恨己无二王法,但恨二王无己法’,则古人固以规模为耻矣。”文徵明引张融语以“规模古人为耻”,哪怕学王羲之学得很像,也只是别人的,失去了自我。文徵明小楷以宗法二王著称,能说出这样独立不倚的话,不很值得深思吗?

个性化不是矫揉造作,个性化要求情感的高度纯化。艺术中的情感活动不能直接产生,书法家的情感冲破无意识的设防,由无意识上升进入创造。原创性的可贵就在于个性的纯真,起源于无意识。个性与原创具有本质上的一致性。就绝对的意义来说,没有任何相同的个性,不但在无数各别的个体身上,即在同一个体,个性也并不重复。书家的作品看起来各有自家面貌,其实在各个书家那里面貌并不“一律”。每件作品,每个阶段都会有或大或小的质变。有创造力的书家,把个性发挥到极高的程度,不断“变法”。王献之向羲之进言“大人宜变体”,凸现了创造的自觉性。米芾自述学书前后师法十余家之多,学习的过程同时是探索求变的过程。大艺术家的作品一生可以分成多个阶段,多种系列,可见个性、创造的天地异常宽广。个人风格,并非固定模式。书法家大可不必因为找到了某些新感觉便不再继续往前探索。我们时代阻碍个性张扬的因素不可谓不多,实际生活中处处设防,学书法定要把某家某派“学像”,然后敢学别家。可是怎样叫“像”?在何等意义上说“像”?“像”了又怎样?学书法的目的意义究竟何在?精神上的自由到哪里去了?这些都毋须追究。对“传统”的错误解释形成压力,堂而皇之阻碍着性情发挥。回看张融语“不恨己无二王法,但恨二王无己法”,离今一千五百余年南朝人的境界,我们未必达到。我们不见得都比古人开放。书法最可贵的素质缺失了,与“情性”相对应的“形质”又如何呢?两者虽然以“情性”为主导,与书写技巧相接近的“形质”却是基础性的,并且受“情性”影响。发挥不出真性情的艺术,很难设想“形质”之美。没有“形质”之美,“情性”终于落空。上述主张学书法定要学“像”某家,那个“像”,多半停留在外形,有“形”而无“质”,遑论“情性”了。

呼唤书法本体,还书法以本性,果真如此,书法必然出现流派纷呈的多元局面。这样考虑问题诚然理想化,书法本体不能不受到许多外来干涉,比如社会文化的低俗之风,也不可能不在书法艺术中折射出来。但是历史上每个朝代不乏执著的追求,包括无名者的书艺,比如竹木简、陶瓦文、刻石等等,都有人自觉从事个性化的劳动。明清两代馆阁体盛行,阻止不了创造性书家出现。清代碑学崛起,冲击了衰微的帖学,注入了新的生气。倘若没有阮元、包世臣、何绍基、邓石如、康有为等大力提倡碑学,书法如何出现“柳暗花明又一村”的气候?每一个新的流派出现,必定受到旧有惯性的阻力,但书坛因此有了继续前进的契机。

米芾《海岳名言》有一段趣话:“海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对,曰:‘蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字。’上复问:‘卿书如何?’对曰:‘臣书刷字。’”

读者可以很容易批评米芾轻率片面。但是一个宋代宣和时的书学博士能如此回答御问,不能不佩服他的率真。米芾不想在皇帝面前诋毁他人,也不想谄媚任何人,只是以自己所见信口道来,最终以“刷字”自谑。不要忘记米芾在皇帝面前说的蔡京、苏轼、黄庭坚当时都在世。没有人以为米芾“告御状”。至少在这一点上,当时的文人懂得幽默,有个性。相传苏轼与黄庭坚互相戏说彼此书法,一如石压蛤蟆,一如死蛇挂树,谈笑中诙谐、大度,丝毫不影响友情,更没有任何人身攻击。而一涉攻击,便失去了学术探讨的本意。

上引《海岳名言》对蔡京七人戏评,从一个侧面反映那个时代的书法因个性而多元化。无论“得笔”、“不得笔”、“勒”、“排”、“描”、“画”、“刷”,最终都归到笔法,笔法为体现个性的根本。虽是同代人,同为书法大家,因笔法而面貌各异。宋代书法在那个时期达到繁荣鼎盛。

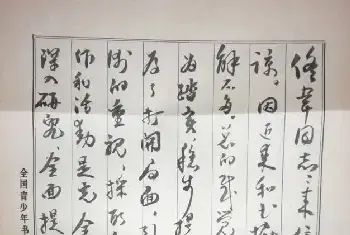

我们也乐于谈书法的繁荣。三十多年前,当书法被视为“四旧”扫荡之际,提出“繁荣”,为着传统艺术的复兴,为着让更多的人手握毛笔,那是一个短暂的值得珍惜的时期。但是经济发展的大环境,使我们很快发现,书法本体在失落,被异化,功利目的抢占上风。书法最可贵的“情性”表现出淡化趋势。作为书法家,我们不必过多埋怨客观环境,无妨多想一想自身对于从事的那份专业的本质意义是否没有深入理解?我们是否对于自己的个性不敢张扬?或者确切地说,在张扬个性的时候没有认识到需要怎样的思想情感的高度?我们是否也没有懂得尊重他人作品中值得肯定的个性成分?相反,对于那些不值得肯定的因素是否缺少自由评论?我们对书法的价值观是否没有以书法本体为依归?我们对书法本体是否应当多一点敬畏之情?如是,就不能满足于浮泛的“繁荣”。单讲“繁荣”,并不意味着书法语境的拓展,更不能提高书法情感的纯度,而这一点正是艺术之为艺术最为可贵的。书法的繁荣,不能绕过书法本体。于是我们的思潮不期而然地回归两千年前的“心画”,正是这一最单纯、质朴的词语,与“诗言志”(《舜典》),“乐本情性”(《汉书·礼乐志》),“修仪操以显志”(《舞赋》)等达到深层一致,各自在同中有异。

让“心画”传统进入书法家的精神家园!古人经典论述既然已揭示深层本质,就不应当视为“时过境迁”。温故知新,重在理解它的本来意义,在回归中复兴,发扬。

2011年2月

沈鹏 当代著名书法家、诗人、美术评论家、编辑出版家,现任全国政协委员、中国文联荣誉委员、中国书法家协会名誉主席、中央文史馆馆员,历任中国书法家协会副主席、代主席、主席。首批国务院有突出贡献专家,获中国文联造型表演艺术成就奖、中国书法兰亭奖终身成就奖。书法精行草,兼长隶、楷等多种书体,发表美术书法评论、书学论文、散文百万字以上。书法作品集有《当代书法家精品集·沈鹏卷》《沈鹏书法作品精选》《沈鹏书法作品集》(日本)等40多部,诗词集有《三馀吟草》《三馀续吟》《三馀诗词选》等,学术著作有《书画论评》《沈鹏书画谈》《沈鹏书画续谈》等。