贵时书弊:书法有没有贵贱之别?

书法有没有贵贱之别?应该是没有,因为贵贱是道德伦理范畴的,书法只有优劣之别、风格同异。

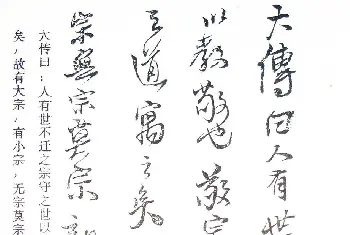

书坛上的趋时贵书已不是什么稀罕事。读《水浒传》第三十九回,吴学究说:“如今天下盛行四家字体,是苏东坡、黄鲁直、米元章、蔡京四家字体。”第四十回,黄文炳说:“方今天下盛行苏、黄、米、蔡四家字体,谁不习学得些?”可见此四家为当时之热门货,效仿者众多,其余书家声名都被掩了。米芾《书史》也谈到李宗锷、宋绶、韩琦、蔡襄、王安石的书法也是被世人热学的对象,其势也汹汹,其热情也不可遏,以至于古法不讲。为什么当时会视这些人的书法为贵呢,这只能从两个方面来说明,一个是书写者身份贵,都是官僚,且非一般官僚,像韩琦,曾为相,执政十年辅三朝,被称为社稷臣。由于人贵,也就导致了第二点,即书贵。书贵可以释为两层意思,其一是书法作品的艺术水准确实非同一般了,是书法艺术之奇葩,那么,它永远是高贵的,为人景仰、效仿;另一种贵则是书因人贵,由于人的身份特殊,有很大的话语权力,使很寻常的作品也达到了普遍被赏识的程度,这就是虚高了。这两类等级不同的作品都能为人所趋所尚,不同的是,有一类是短命的,是短时间里的“时贵书”,另一类则是长盛不衰的。

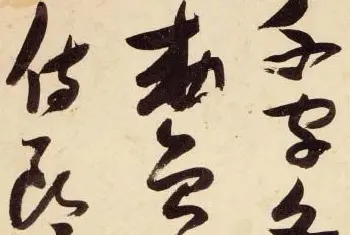

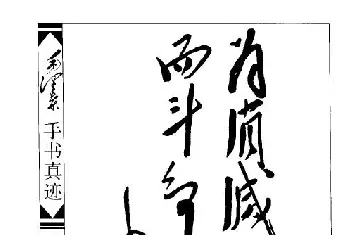

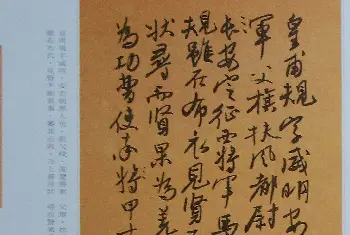

现在再谈宋人书法,还有谁记得住李宗锷、宋绶、韩琦、王安石呢?他们的书法是何面目恐怕我们谈起时也是一脸茫然,更不消说以他们的书法作品为范了。宋四家中,苏、黄、米则不同,高贵至今,而蔡襄的书法,也只是时人想起时说他三两句。差别如此之大,可以寻绎其中的原因。“时贵书”命短是因为这些官僚过世了,这些作品又属一般没有过人的特色,也就随之烟消云散,没有什么人再去钩沉,因为不值得钩沉。每个时代都有“时贵书”,此时贵,彼时岑寂,真是兴也勃焉衰也忽焉,命该如此。用今日的话说就是流行书风,此时流行,彼时就不流行了,是有一定时间性的。所不同的是,如今不是趋附某些官僚的作品,而是某一种审美走向的书风、某一种具有集体感觉效果的表现形式,众人蜂起,推波助澜。当代信息传播如此之迅疾、广泛,可为需求者迅疾接受、传播,其地域之广大、人数之众多,已不是古时趋时贵书的状态了。忽而潮起,又如潮退,现在我们不再看到效王铎的大草书风了,而效王羲之小行草又甚为盛行。流行风的确使许多效仿者有了寄托,在追随中得到满足、受益,它与实惠是联系在一起的。从艺者都认为自己是有主见、有个性的,这只是在没有外力或外力微弱时,而在流行风面前就不是常态了。如唐刘禹锡所言:“风行草偃,其势必然”,外力太大了,甚至在自己浑然无觉时,已经卷入。

“时贵书”真像是一道风景,或在此时,或在彼时,与共时性生存中人相遇,使它的审美价值在那个时期达到最大化。风景是没有重复的,风景的差异才是最吸引人的。但是这些风景除了时兴之外,有多少长兴的成分?

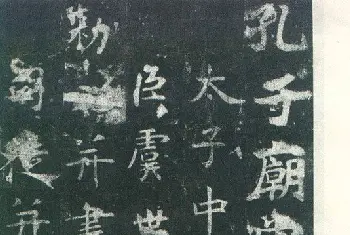

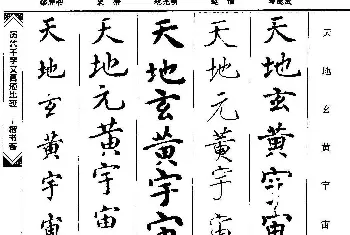

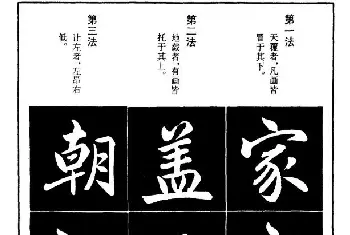

有一些书法作品则不同,产生之后就是如此,平平淡淡,缄默不盛,不引人注意也不风行,但年复一年地被人效仿。像北朝碑刻,不知书者何人,亦身处僻野荒郊,不能与庙堂名碑相比,可是,它们离不开我们的视野,为我们的精神生活所需要。如果一个人笔下要拙朴一点、硬朗一点,就不能掠过北朝碑刻。北朝碑刻非官僚所作,没有因人而贵的理由,自然也不会因时日迁变而废。作品中具有永恒的成分,也是不会止于一时或兴于一时。这样,后人效仿也就有可靠性。南朝梁刘勰认为:“云霞雕色,有逾画工之妙,草木贲华,无待锦匠之奇。夫岂外饰,盖自然耳。”“时贵书”是因人而起的,非自然而然,其中就挟带起许多非艺术因素。这些因素最后随着人事迁变而消失,只有那些具备高超艺术性的作品留了下来,继续为后人追随,成为书法史上的恒星。

每个人的书风选择都是有私人之思的,在正常的情况下,依照自己的喜好进行。趋于高雅优质是我们的首选,也是需要长久奉行的,这样才不至忽此忽彼,因人贵书,因人废书。每一个人需有一条比较稳定可靠的审美道路,故明人胡应麟评说道:“务华而离实,若落花坠蕊,虽红紫嫣熳,而大都衰谢之风。”岂能不慎!