一、《衡方碑》的历史情况介绍

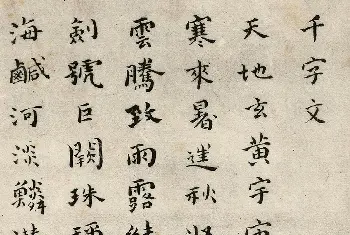

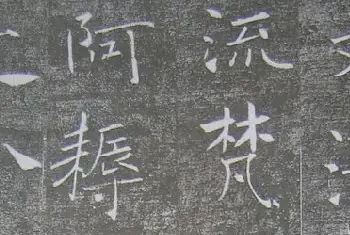

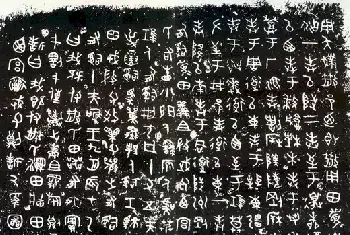

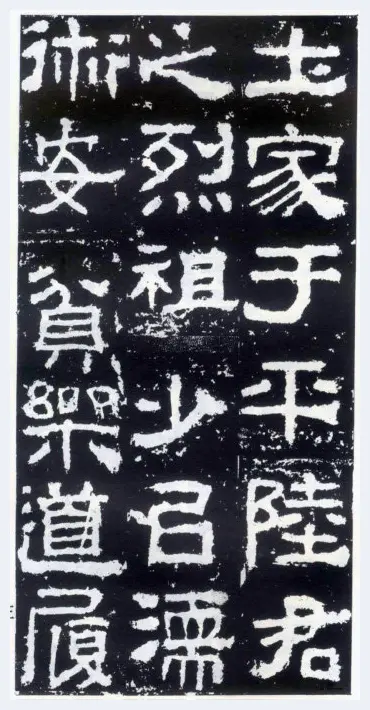

《衡方碑》,全称《汉故卫尉卿衡府君之碑》。此碑立于东汉建宁元年九月(168年)。碑原立于山东汶上县,现存山东泰安岱庙。高二·七五cm,宽一·O八 cm。碑阴二十三行,行三十六字;末行最后有朱登题名二行,计十二字,碑阳甚为漫漶,只有二列题名。碑额阳文隶书二行共九字:“汉故卫尉卿衡府君之碑”。此碑为汉代隶书鼎盛时期代表古朴、厚重一路的典型作品。存世所见最早榻本为响榻本,首行“方”字不损。《中国美术全集》书法篆 刻(十)收入。

二、历代书法理论家对《衡方碑》的评述要录

清翁方纲《两汉金石记》:“是碑书体宽绰而润,密处不甚留隙地,似开后来颜真卿正书之渐。势在《景君铭》、《郑固》之间。”

清何绍基评比碑云:“方古中有倔强气。”

清方朔《枕经堂金石书画题跋》:“字体方正深朴,与《张迁碑》可以伯仲。”

康有为《广艺舟双楫》:“凝整则有《衡方》。”

杨守敬《乎碑记》:“此碑古健丰腴,北齐人书多从此出,当不在《华山碑》之下。”

清姚华《弗堂类稿》:“《景君》高古惟势甚严整,不若《衡方》之变化于平正,从严整中出险峻。”

三、《衡方碑》的审美趣尚和特色

基于历史的一面,以及自然的风吹雨打和人为的损坏等因素,造成了列于自然界的许多艺术品的损害。书法史上很多碑刻同样由于受到环境的影响,已很难在剥蚀漫漶的笔划中找寻出原帖应有的风貌了。但审美趣尚在民族文化长期的积淀中所起的导向作用,却使这类历史存在物——模糊的碑刻在时间的进程里越来越引起研究者们的注目,也越来越在人们所唤起的如风雨雷电般变幻的想像中大放异彩。“模糊反精到”,想像怎不是一种艺术的真实呢?因此,与浑厚、沉凝,拙朴这类极具历史感的审美特质的对应,使这类碑刻在形式构成上完全转变了性格,从而在一种完整的美学意义上以及在人们所强化了的审美直觉里越加使其风格和特征趋于清晰和明确。我们这里所介绍和临习的汉《衡方碑》就属于这种类型的碑刻。

隶书是汉代最为通行的标准字,而碑刻又是为亡人及其业绩树碑立传、歌功颂德之物。在人们的设想中,碑刻上的文字应该是与当时所界定的“标准”极为同步的,但事实并非如此。在汉代众多的隶书碑刻中,风格上的形式差异还是非常明确;象《衡方碑》、《礼器碑》、《曹全碑》等等,这种“差异”的促成,或许是那些造字者和文人士大夫们在书写的过程中有意为之的结果,或是那些不登大雅之堂的刻字匠们在不经意处的自然流露。但不管如何,汉隶碑刻作为人们征服自然,改造社会的一种物化形态,在力量和气势上已为我们留下了无数个审美课题。

要对《衡文碑》的审美趣尚和特色作一全面的审视和分析的话,我们就会很自然地想到《曹全碑》;它们两者同属汉隶中的名品,但在审美趣尚和特色上却是两个大异其趣的典型。因此,在比较中进行分析就会给我们学习《衡方碑》带来莫大的好处。

它们两者在横竖成列的整体布局上同样讲究规范和整饬,但在具体的体态上却完全透露出相反的形式意蕴和审美趣尚。《曹全碑》更侧重于灵动与呼应,它那轻秀典雅,流畅自如的线条,使长为扁,左右开张的体势,无不说明它在汉隶中是以秀美作为自己审美趣尚的基点;而一些明显有意加长了笔划在纯粹具有装饰意味的“蚕头燕尾”的夸张中,不仅强化了线条的外肆效果,也增强了线条节奏明快的内在运动,从中可见它对秀美的着意追求而又不放任自流的痕迹。如果说《曹全碑》有着极为浓厚的理性色彩的话,那《衡方碑》正相反,它代表了汉隶中壮美一路的风格典型,并在此种审美趣尚的直接牵引下,使我们在其碑刻上,几乎很难捕捉到它的节奏点,更无法寻找到人为的精意雕凿,只有在那时显剥蚀的粗重线条以及茂密偏长的结构里感受到那种与自然融合的精神意蕴。大概“节奏点”的淡化是由于隶书中所规定的波挑动作在其身上被冲淡所致,而“感受”的促成,又是被其博大的气势、古拙的韵味,不可阻挡的力量震慑的结果;因此,可以说《衡方碑》的艺术性格是开放活跃的,它更需要人们多方面的审美经验的感知和参与;这就是它与《曹全碑》的审美趣尚和特点截然相反的区别之处。

讲究气势、古拙和力量是《衡方碑》最显著也是最为本质的审美特色,这使它在汉隶中完全属于另一种范例。表面上看去,《衡方碑》的艺术样式是那样地笨拙古老,体态不符常情,而一些超乎设想的或粗或细,或直或曲,或长或短,或方或圆的线条的矛盾对比又是如此地突出,缺乏柔情。但这一切不但没有减弱反而增强了《衡方碑》的审美特色。我们不妨也可以这么说,那些细致人微的常理和规定在《衡方碑》的作品样式上并没有产生一定的效力,相反那些不合现实比例的“笨拙” 结构和缺乏“柔情”但矛盾对比又是异常强烈的线条,却真正地展示了合乎气势和古拙的内在夸张需要,并在力量的积蓄上达到了统一。因此,《衡方碑》的审美特质不仅强烈地表现丁汉代浑然、朴实的时代特征,同时,也构成了汉代艺术重气势讲古拙的基本风貌。

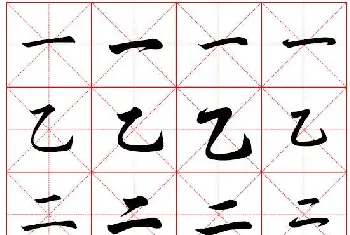

四、《衡方碑》风格特征分析

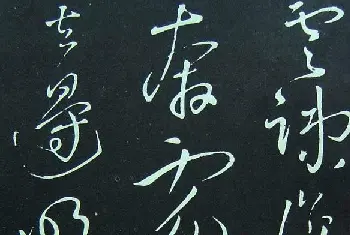

“笨拙”的结构和矛盾对比异常强烈的线条,无疑是《衡方碑》独特的艺术性格和形式特征;但“笨拙”并不是呆板僵硬;而是与故作姿态的甜俗截然迥异的另一种美,另一种变化的趣尚。请看“字”字的变化,上部“…”所处的位置,似乎给人就有一庞然大物由上至下重压的感觉,而且它的宽大端正平实又在无形中增加了它重压的力量。下部“子”字的安排,却通过中部一横划的缩短,使“子”字所形成的窄长厚实的团块承受住了这种重压,并且还利用“子”字向左边挪移之势分散了 “宀”的重压力量。——我们看“字”字时,“宀”与“子”这两部分不就有一种向左右相互错位摆动往复的另一种感受吗?我们在看范宽的《溪山行旅图》时,是否也有这种感觉呢?回答是肯定的。

同样,意境上的书画相通,也可‘以用对自然细致的观察来帮助我们反映书法中所造的意趣,这可以说是领悟吧!而尤其在书法中、这种领悟是必不可少的。再请看 “肇”字的安排,它上部第一横划的破格加长以及在线条运动上的平稳扎实似乎在明白地告诉人们,它上半部“户夂”同样也讲究端正宽大厚实。但随着下半部 “聿”的紧缩所采取的倾斜之势,却完全出入意料地打破了“聿”所设置的格局,起到了调节整个字变化的作用;当然,“户攵”与“聿”在整个字中的对比是非常强烈的,但并不显得十分突兀,且有一股郁勃之气充溢字间。另外,象“君”字,第一横划的固定虚设导致另外二横划向左延伸的外张之势,而其势又在下部“口” 的稳重右偏的牵引中得以调和。又象“讳”的“言”旁与“韦”、“盖”字等,上下部的相互错位又寻求统一的对比之势,在《衡方碑》中比比皆是,从中说明了《衡方碑》的“笨拙”结构是在变化中求平正,从严整中出险峻的风格特征。

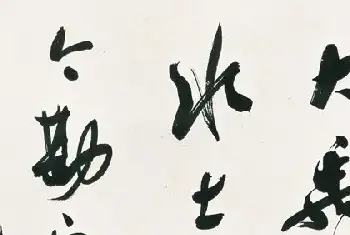

《衡方碑》中的线条,为了要与之所造“厚重、宽博”的体势相协调,同样采用了“积点成划”的形式。但在这种步调一致的同时,也适当地变化了某些结字,依靠穿插依靠大小省易,使某些字平实,用以顾全大局。虽然此种变化在汉隶其它碑刻中也同样存在,不同的是,它的特殊就在于字的结构变化是在空间内部的线条对比中完成的,所以一些注重外部空间结构变化的左右开张的笔势如“蚕头燕尾”的线条样式,就必然会在其外紧内松的结构中完全丧失效应。正因如此,《衡方碑》中同样存在的“燕尾”就不会象《曹全碑》那样占据主流并在技巧的运用上来得如此强调。它是在线条的内部勿忙而短促地顿笔、提笔、出锋,整个运动过程中显得隐约含蓄,似乎在极力回避着汉隶中所规定的陈式,如“祖”、“方”、“盖”等字就是一极好的说明。《衡方碑》的线条基本上承继了篆书中锋圆融的样式,但与篆书平划匀称的运动特色截然不同,它饱满粗重,丰腴朴实,讲究运笔的受力点在线条的内部不断转换位置和角度。如“方”字的一长横、“君”字上部的二长横等,因此,它线条或粗或细,或直或曲;起笔或方或圆,或轻或重;转折或方折或圆融等对比,就会在不同的位置和角度上呈现出无穷的变化和不尽的意蕴。

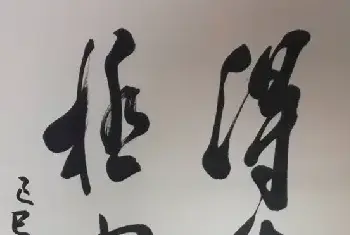

从总的书风来说,《衡方碑》和《张迁》, 《鲜于璜》、 《景君》, 《郙阁》等碑,同属汉隶中古朴雄强一类。它的碑额,阳刻“汉故卫尉卿衡府君之碑”十字,雄浑方正;碑文阴刻,用笔肥厚古拙,结体宽绰舒朗,行格之间字字茂密而不留空隙。姚华说:“《景君》高古,惟势甚严整,不若《衡方》之变化于平正,从严整中出险峻”。杨守敬也说它“古健丰腴,北齐人书多从此出,当不在《华山碑》之下。”

应该看到,这一派书风对后世影响的确既深且大。有人说,北魏太和年间(公元四七七——四九九)洛阳书风尚方折,源出于此;也有人说,它不仅启迪颜鲁公,而且唐初欧阳询书和它也有渊源关系;至于清代伊秉绶,近代吴昌硕,齐白石的隶书得雄强博大之气势,亦均受益于此碑。

简言之,《衡方碑》在书法艺术上比较明显的特点,可归纳为“方”、“重”、“满”三字。所谓“方”,主要体现在用笔与结体上;所谓“重”主要体现在体势和气韵上;所谓“满”主要体现在布局和形态上。正是根据这些艺术特点,前人有把学此碑作为医治贫弱之病、增强豪纵之气的方法。