一

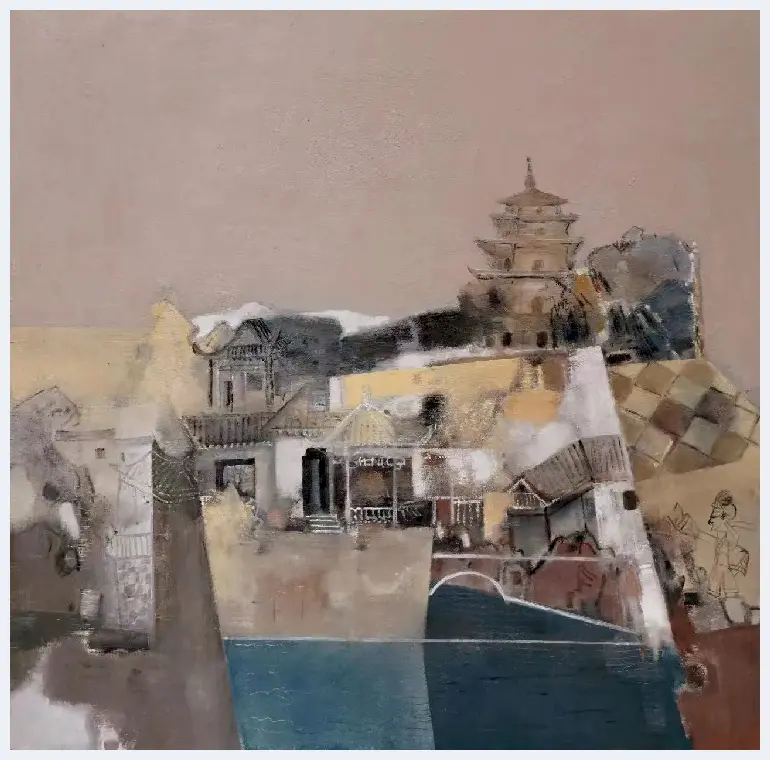

在全球数字化背景下的信息时代,书画界跟其他艺术门类一样,有骚动也有喧哗,眼花缭乱中呈现出一派百花齐放的繁荣景象,绘画从众者之多之庞杂,作品之鱼目珠混、泥沙俱下,也是不争的事实,当《游园图》《被设计的风景》组画走入我浏览的视野,眼前无疑是一股流淌的清流。于是,我关注起李猛先生,也关注着他的艺术创作。

《被设计的风景》组画创作于2020年。无论从哪方面去考量,有腔有调,都是非常成熟的作品了。格调的确立对于一个艺术家就有了立身之本,尽管我对李猛此前的作品与创作道路还一无所知。千金之裘,非一狐之腋。王国维把治学分为三重境界,第一层独上高楼望断天涯路,继而为伊消得人憔悴,李猛这组画的呈现,我敢于说是他艺术上的一次高潮,它标志着油画艺术家创作生涯中的一个里程碑。这是一个亮丽的身影,让我从中看到了一种气象,我谓之:灯火阑珊处。艺术的真谛至于此刻的李猛,已在蓦然回首之间。显然,在通往艺术殿堂的道路上,我所初识的李猛已跻身于王国维所言的第三种境界。

在我个人有限的参观经验中,美术馆展览大厅里如果能让观众在一幅作品前哪怕有三分钟的驻足停留,那么这里面定有其招人之处。李猛作品的初具标识,就能让人过目不忘,正是他带有精神印记的身份证件。一组有着鲜明辨识度的绘画作品,同时很有可能就是一张跋涉者通往艺术殿堂的通行证。

三年的疫情,并没有阻止过李猛外出写生的脚步与对油画艺术创作的探求。凭借有限的资料如何去梳理与观照李猛最近三年的创作,于我而言也非一件轻松而简单的事情。

二

英国艺术评论家约翰-伯格曾制作过一档颇具影响的电视系列片,为力图扩充并详尽阐述艺术的观念,之后编写过一本叫《观看之道》的书,其中说到影像是重造或复制的景观,是表象。这接近于我们日常中的速写或写生。因它已脱离当时的时间与空间。伯格认为画家的观看方法可由他在画布或纸上所涂抹的痕迹重新构成,尽管每一个影像都体现了一种观看方法,但我们对影像的理解与欣赏,还取决于各人独具的观看方法。基于这种理念的驱使,李猛近三年(2020-2022年)来的写生跟创作,我想应该区分开来去看待,尽管李猛的写生早已超越写生的本身,写生过程实际上已完成了他完美的创作。约翰-伯格所阐述的观看之道,并非我们中国人习惯于玄乎其玄去吹嘘的哲学意义上的道,他无非指明一条各自观看的途径而已。有了观看,才有认知。所以他开宗明义:观看先于语言。

想起初次观看《被设计的风景》,直觉首先让我想到东山魁夷。作为一名世界级的终生的风景画画家,他是以画面的澄明清澈给我留下了标识性的记忆。而李猛的系列组画,从构成到质感,在我看来觉得比东山魁夷更耐人寻味与讨人喜欢。

一直想寻找一个准确的词汇,来传递对李猛作品画面的一种贴切感受。这曾经使我一时为难。要说明亮吧,明亮对于李猛是不准确的,也是片面的,比如《上里写生组画》里是要暗下来一些,朦胧一些,有梦的境地,因为雅安的上里有“水墨上里”之称,它是烟雨的,湿润的;要说澄明吧,还是不对,尽管澄明看上去比清澈要美好得多的一个词汇,然而李猛画作中质地的“透”,是澄明一词含义里所没有的;我要在透明、澄明与清澈之间做小心翼翼的选择,它们的单薄都难以取代轻的、薄的、乃至于厚重东西的质感,譬如轻纱、腊油,漆、胶冻以及擦亮了的古铜镜,我艰难地捕捉着第一感官里可以类比的物质。

当然,李猛的作品除了质感上的透澈之外,形式上混杂间见平衡,矛盾中起调和,注重物与物、人与物、人与自然之间的交融状态。在李猛作品的构成中有一种含而不露的仪式感,他是庄严的。俗语说文如其人,画,也如是。李猛是儒雅的,温和的,知性而达理。他作品的基调始终是和谐而诗意,非常的静谧。它的纯净能给予人心灵上的宁静。所以首先就让人获取了一种愉悦,看着很舒服,感觉到眼前的美好,并产生一种对理想生活中虚幻的憧憬,它能唤起处江湖之远,去国还乡的致远情怀。从美学上,起到心灵洗涤之效果。

古时候有一位文论家叫张彦远,论色时留下这样一段的文字:齐纨吴綀,冰素雾绡,精润密致,机杼之妙也。意思是说,山东出产的细生绢跟江苏出产的粗布里面,素白如冰的叫冰素,细薄如雾的生丝叫雾绡。哪里来此等漂亮的丝织品呢?他给出的答案是:有机杼之妙。机杼背后,倘若没有匠心,没有一番的苦心孤诣,又哪来的机杼之妙呢?

三

我说过,我们要把写生与创作分开来谈。通常情况下写生是对景描摹,相对要忠实于物,它是具像的,对对象原貌不会作很大的剥离,在这样一种忠实于物的特定思维框架下,其艺术想象的边界要受到大大的局限。而创作不同,它尽可能的天马行空,主观意愿的想象空间远远大于写生。写生往往归于技术层面的训练与对美认知的储备,而创作我们可以从中研究一个画家在艺术探求路上的思想轨迹。赵无极说,创作就是把你所想的说出来。采风写生固然很重要,它是一个客体,而作为一个优秀的艺术家,我的意识里只有个体,尊重个体,也尊重自己,那就是艺术创作。作为个案,我先想谈谈李猛先生的写生作品。

人们通常喜欢把诗与画要放到一起去谈,说诗是有声画,画是无声诗,尽管作诗跟画画形式上是两个截然不同的门类。在大漠孤烟直长河落日圆的意境中,汉字跟几何里的线条与圆相遇,诗与画便有了异曲同工之妙。海草房、上里古镇、卢森堡等系列都是李猛外出写生的作品。无论黄海之滨、川西雅安以及西欧的卢森堡,在李猛的画笔下,就像一个童话,都充满着诗情与画意。

大凡到过胶东半岛的人都体验过那儿海边明朗的天空,强烈的阳光与咸腥的风。荣城的烟墩角同样可以感同身受。海草房是当地的民居特色,这是其他地方所少见的,在我们写生过程中,海草房自然是描绘的主体。至于为什么,很少会有人去思考。《海草房写生组画》共有十五幅组成,李猛做到了。这组画总体上看,画家主观情绪的热烈倾注,跟客观景象的交融锲合非常的到位,我认为被发挥到了极致。

二十年前我因商旅之便到过青岛,在湛山寺、沸涛路、八大关一带寓居过一段时间,其间足迹遍及过太平角、崂山以及威海与烟台之间的蓬莱阁,尽管至今未到过烟墩角的海草房,但对于胶东半岛的地理地貌与风土人情还是有较深的体验。就说夏天吧,很热,海边有风,但不闷,太阳特大,特白,就像煤炉子里的铁饼,不是红色的,而是白的。就是一个白太阳。我有过这种感受。

海草房主体主要由石墙与海草构成,古老而又原始,此刻我随便拈一幅,就拿《海草房写生之一》去说吧,正午的太阳银光闪亮,明晃晃白得刺目,阳光强烈地打到海草房的墙上、打到海草房房顶,像在燃烧。火苗吐着电弧一样白色的烈焰,泛着微微的蓝光,一片闪烁。阳光洒到渔村的黄土路上,也一片的雪白。在海草房与油画框之间,艺术家肯定捕捉到了这种感觉。在海边强烈紫外线作用下,于是我们在李猛的油画笔下,看到了草房顶、看到了草房石墙的边沿,乃至于大海上天际线的云层,都出现过日食或月食时才有的那种白边光圈,耀眼得让人眩晕。

组画以微棕的暖色调为主,但暖中有冷,冷中见暖,把干燥、炎热海洋性季风气候地理环境的微妙感受,通过不动声色的绘画语言精准地传递给了我们。

海草房画面中大片明亮的色块也好,暖白色的球形或爆炸状的光晕也好,都符合旅人对他乡风物心理上的敏锐感受。它的天空没有日常里的蔚蓝色,而是淡灰中带有紫罗兰的梦幻。他把蔚蓝交给了大海。这些白日梦般的恍惚,正是一个艺术家应有的感觉。在这方面,我觉得李猛表现得相当出色。海草房虽不大,可它檐厚顶尖,迷你可爱,就像一座袖珍的城堡玩具。这块土地在历史上不仅有过金戈铁马神话传说,还有过如梦似幻的海市蜃楼,这组海草房艺术上的幻觉,仿佛把人带入了格林兄弟的童话世界。

海草房构图上始终留出天空的一角,这部分留置的重要性一点不可小觑,从画面气韵而言是流动的一个出口,而从海边人生活的体验而言天空则是大海的尽头,也是海的故乡,天空如果受到侵占,大海会失去了依傍,那么作为性情豪爽的山东渔民,也就失去了那份心胸与坦荡。

组画上,我们看到的村路口、电线竿、月夜、月牙、石墙、人字式海草房房顶、篱笆小院、栅栏、鸡、主人与狗,凡这些人与自然和谐共处天人合一的场景,无不寄予着艺术家对宜居的歌咏,和一种世外桃源式生活的向往。

李猛的《海草房写生组画》它并没有忽视海草房这一主体,仍然保持它应有的主题性位置,这个无可非议。问题是在这一主体身上及其周边,李猛注重环境氛围的竭力渲染,赋予其地域性的地理特征与气候特征,从而所呈现的海草房不仅仅是简单的对景描摹,而是千百年来胶东半岛滨海渔民们世世代代的生活现状,与人类生存智慧的一种精神面貌。

这个非常的关键,它就是画家跟画家之间文化认知上的差异。有了这,画作背后透露出来的东西会教人产生联想,那么你对这一方水土上的先民们是如何跟大自然作斗争,又是如何的生息、繁衍,认知上就有了历史的纵深感知。

四

同样的写生同样的一个画家,由于天南地北对象的不同,感受自然不会一样,那么对作品采取的表现手法与技术处理都会有所不同。关于这个话题,李猛先生在初夏玉皇山写生的一次讲座中谈起过的,就以《上里写生组画》跟《海草房写生组画》为例作了比较,雅安上里在山里面,湿润,阴沉,而海草房明亮,干燥,感官上两者完全不同,所以李猛说写生时要把握好两者之间氛围上的差异。

我去过上里。这个古镇隐在川西山里,小巧玲珑,就像一颗镶嵌着的宝石。李猛在这组画里融入东方水墨的韵味,感受的拿捏同样表现不俗。他把烟雨上里梦境般的朦胧状态,淋漓挥洒,又恰到好处。我对那儿的溪流、矴步、拱桥、木楼、老街至今记忆犹新。尤其几座古老的石拱桥,弓在溪流上的倒影,在远山近树陪衬下,灰淡灰淡的朦胧而含蓄,那意境,真的水墨般静美。

卢森堡两组画有分别说明的必要,一是在场的写生,一是回国后回忆的创作。2019年冬李猛因“东寨西堡”中外文化交流活动去了卢森堡。卢森堡虽是西欧的弹丸小国,但有千堡之国之称,建筑古老而恢宏,作为画家自然不可错过写生的机会。

为行动的方便他轻装上阵,最终选择了易干的丙烯与30*45的纸本。似乎可以这么认为,我们看到的《卢森堡回忆创作组画》既是李猛回国后对《卢森堡写生组画》一种缺憾上的补偿,也是手法尝试的另一种补充。写生作品基本是具像的忠实于原貌,画作尺寸虽小,同样不失城堡的庄严肃穆。而创作的作品有剪纸效果,拆解与重构着回忆里的卢森堡。之七之八的近景特写突出了城堡的雄伟,而之五的远景广角,教巍峨耸立的城堡群在大地的衬托下就显得渺小多了。这种视觉上远近关系的选择画家也许是出于无意,然而当有冷冷的满月在我的眼前出现,油然想起那句“国外的月亮要比中国的圆”。于是我此刻的想法变得辩证起来,月亮的意象,在我们东方人的文化情怀里,是否带有独特的情感寄予?尤其人在国门之外的时候。陈丹青在一档关于艺术史的谈话中说,贡布里希把艺术的历史说成艺术的故事,中国人叫渔樵闲话,我是希望把李猛的月亮说成贡布里希的故事,也说成卢森堡的渔樵闲话。卢森堡记忆里的创作它完全有别于现场的写生,所以李猛的教堂、城堡、回廊或者是穹庐式拱顶在他恍惚的记忆中是摇晃的、乃至于濒临倒塌,艺术家都有一双上帝的手,匡扶起动荡中的梦境,让城堡哪怕有歪有倒也能在共存共荣中获得和谐,我怀疑画作中的中庸处世之道,是否正是艺术家李猛要追求的艺术精神?

《重返四月天》是李猛2021年写生的另一个系列作品。线条、块面、色彩李猛向来是节制的,也是含蓄的,看着舒服养眼,有一股亲和力,这也是李猛艺术作品的魅力之一。重返在这里似乎另有意味,暗含某种回归的起心动念。有意思的是这组画隐藏了地点而彰显了时间,似乎在回避写生一事,默认了作品的创作性试验。这组作品贴近生活,有市井化、生活化、乡土化成分有所增强,多了一些烟火气,是其他组画里所少见的,题材上的回归也意味艺术探索之路的重返。

五

写生只是李猛的一种应景。只有创作,才是他思想与才情的放飞。

在我看来,2020年被设计的风景、2022年的禅境、游园图这三个系列的绘画,才是李猛纯粹意义上的创作。尤其是游园图与被设计的风景,她们的美仑美奂,色彩纯度的提取达到极致,可谓是沉鱼与落雁的姊妹篇,但在思想内容上又有新的突破,达到艺术上的一个高峰,是李猛重要的代表作品。也是他多年艺术实践的思想结晶。

我想从形式、内容与思想三个方面,笼统谈下自己肤浅的看法。

先说形式。李猛的作品无疑是唯美的,这个无容置疑。但李猛肯定深知完美性的双刃剑,会伤害审美上的疲劳。于是他要打破这种完美,让画面不那么西装革履令人敬而远之,他采取不规整画面的裁剪与拼贴手段,让俏皮有了,灵动也有了,板着的美人脸一下子生动活泼起来。

李猛部分作品里,有一种残缺之美,这种美,我在北响堂石窟和山下的弥勒寺废墟遗址上有过切肤的感受,当然,你也可以到圆明园或者敦煌的汉长城遗址去体验。三岛由纪夫的《金阁寺》,就讲一个毁灭之美的故事。有人说悲剧就是把美砸烂,把痛撕给人看。断臂的维纳斯就是残缺美的范例。

锦灰堆是我国传统艺术里的一个偏门画种,又名八破图,以集破、集珍的方式,将残破的书简、字画等文物残片聚集拼凑到一块的一种画法,李猛曾表示他受到过锦灰堆的启发。空间上西画讲透视讲立体它要有体积感,是三维的;而我们中国画重笔墨重线条,讲气韵,它是二维的一个平面。李猛的作品既有西画中的立体又吸收国画平面笔墨的韵味,处于二维跟三维之间,打通中西壁垒,是可取的一条途径,李猛曾笑着说他开创了2.5维的一个新开端。讨论中的几组创作作品形式感都很强,是对2.5维理论实践的一个成功验证。

透、平、薄、小,我曾用四字来概括李猛作品的特色。“透”指画面的质感,前面章节细谈过;“平”指视觉效果,在2.5维理论中可找到解说;“薄”既是视觉上的效果也是一种质感,与之相对的是油画中大块的油膏堆积,李猛反其道而行之,这薄正是他致力于的一种美学追求。李猛的作品是精致的,纵观他三年来的作品,尺幅都比较小,小的30*30cm,大的也就80*80。我一点也没有觉得李猛的画小,他的画丰盈而充实,如果拿投影仪去放大它,它就是大画。

鲁迅有过一次乘坐黄包车的经历,写的《一件小事》讲的就一个小字。一件小小的事,透射出人性的光辉。有了光辉的照耀,就是一个大字。时下有一种背离艺术的坏风气,展厅愈来愈高,展品就愈来愈大,好像尺幅越大就越有气势就可以压倒一切,这种攀比是一种功利的心理膨胀,与艺术本身无关。许多巨幅大而无当,非常的空洞。小与大没有较量的必要,但有一个适可的度。李猛在一个访谈里表示过,后续打算要画几幅大些的尺幅,在不刻意的情况下,我想也有必要。在卢森堡写生组画里,30*45的尺寸是小画,但我们仍然感受得到它的恢宏与广阔。福克纳是美国一位伟大的作家,可他说他构建一辈子的故乡,只有邮票大小的一个地方。

我们也可以简单地认为李猛是一位优秀的风景画画家。他色彩冷暖过渡自然,层次丰富浓淡相宜,总之,画面构成找不出丝毫的缺陷,借宋玉的话:增之一分则太长,减之一分则太短。题材上亭台楼阁在李猛作品中占有重要的成分,《游园图》《被设计的风景》系列,我们都看到了佛塔、拱桥、月门、游廊等等园林元素,可见李猛对古典园林的情有独钟与浓厚兴趣。

说到园林,自然要首推苏州。古典园林的建造到了明代已达到鼎盛,著名的园林著作《园冶》,就出在那个时代,是造园家计成写的,他说园林“虽由人作,宛自天开”。李猛《被设计记的风景》虽没说园林,但对人文居所有一种理想与憧憬在里面,可谓园林的乌托邦。文震亨在《长物志》里更把江南书香世家的高洁风致,和古代文人精致生活的审美情趣与品格意志,都寄托到园林之中。著名的戏剧家李渔先生对园林的美学灵魂,更有其透切的领悟:“开窗莫妙于借景,而借景之法,予能得其三昧”。这三昧,就是自然造化的真谛。

李猛几何图案的虚化,既有西方的理性高冷,又注入东方的雅致温情,感观上,统一了东西方的审美情趣。他说,虚给人更多的想象空间,更有内容。王国维在论写境与造境时说,写境要有所选择,必须“邻于理想”;而造境要有所凭借,必须“合乎自然”,我想李猛两者都有所悟,是做到了的。它整体有机的组合,在时间与空间上都突破了物理性的写境,从而超脱艺术的本身。《游园图》《被设计记的风景》组画显然有超现实主义的倾向,画家企图把童年或青少年时代所憧憬的梦境从画布上再现,构筑起自己艺术上的伊甸园。

《园林图》中皮影戏剧人物的出现,标志着李猛近三年中苦苦思索之后的一次文化突围。皮影戏的融入,作为传统戏剧文化的一个符号,它延伸并丰富了风景油画的内涵。小戏人像幽灵一般的游荡,不仅趣味横生,有娱乐性,也有了禅味。它给人以联翩的浮想,比如昆剧《牡丹亭》里的杜丽娘,《西厢记》里的崔莺莺。当每个人个体经验的填入,那么文化内涵就会被放大,文化的精髓与魅力就在这里。

李猛有非常敏锐的自我突围意识,不停地能在思考与探索中前行。如果说禅,那么从《被设计的风景》到巜游园图》的精神跋涉正是从无到有的一个过程。禅无处在,也无处不在,我想石窟仅算是一个注脚。《禅境组画》创作于2020年,黑白灰棕为主调,辅以国画里的线条,轻涂薄擦,几乎很平面,可她打破石窟常规的立体造像。淡青色的晕染似有似无,对山崖、岩石、石像这些有重量感的块状东西,以轻克重,还原了禅的本义。边角上的腾空留白,也符合禅意的空灵。禅是小的,也是无的,禅不是固定的一个东西,可大,可小,变幻莫测。它可化亿万身,无为而无不为。李猛在艺术创作上的突围而出,正是得益于对禅的领悟。我想起《金刚经》“凡所有相,皆是虚妄”,不取于相,如如不动的宗教修养理论。这理论,同样适用于我们画画的人。

台湾学者徐复观先生在其《中国艺术精神》三版自序中指出:“ 我国三百年来因过分重视笔墨趣味,而忽视作品中所表现的人生意境,以致两皆堕退,尤以画论方面的堕退为甚。”

徐复观先生的这段话,无论对今天的画家还是画评家,我以为都有警示的意义。

2023年6月8日于东莞金月湾知秋房

作者侯山河(左)与李猛合影

作者简介:侯山河,1965年生于浙江乐清,曾就读于浙江大学中文系作家班。出版有《知秋房记》等文学作品集八部。写作、旅行、画画,偶涉文艺评论,现居东莞。曾开过个展《南冈妙门》及《偶玩五人书画展》。

—————————————————————

【注1】【唐】元稹《智度师二首》中句。附录原诗:

之一

四十年前马上飞,功名藏尽拥铁衣。

石榴园下擒生处,独自闲行独自归。

之二

三陷思明三突围,铁衣抛尽衲禅衣,

天津桥上无人识,闲凭栏杆望落晖。

![荣启期与七贤画像砖壁画的命名[图文] 荣启期与七贤画像砖壁画的命名[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2dv25xg2q0j.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——丁杰:《石魂》的画语新音[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——丁杰:《石魂》的画语新音[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hpmk2p0foqa.webp)

![传艺术之大美——著名书画家谢远新[图文] 传艺术之大美——著名书画家谢远新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rnrxdnumnck.webp)

![季涛:拍卖为什么常常不招人待见[图文] 季涛:拍卖为什么常常不招人待见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3uwh005nqto.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家王国伟国画欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家王国伟国画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vznhcokqdkv.webp)

![丹坦:当雕塑遇见绘画[图文] 丹坦:当雕塑遇见绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vmkfutzxf4s.webp)

![刘怡青的梦与画[图文] 刘怡青的梦与画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5usvt22le3.webp)

![冯友兰先生的书画缘[图文] 冯友兰先生的书画缘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yetorjraww2.webp)

![著名艺术家焦国辉先生山水画艺术赏析[图文] 著名艺术家焦国辉先生山水画艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fx1bvehb1kw.webp)

![人工智能预测罗斯科拍卖价格?[图文] 人工智能预测罗斯科拍卖价格?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kvc1qcqzoqs.webp)

![清代“苏工”如何影响宫廷玉雕[图文] 清代“苏工”如何影响宫廷玉雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kppt2yz5upz.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家左继君书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家左继君书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/girwfl1ta43.webp)

![卫报:变化的艺术——来自中国的新方向(1)[图文] 卫报:变化的艺术——来自中国的新方向(1)[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p3kjsaa4vrz.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)