从春秋时期的荣启期到魏晋时期的七贤,表现了社会所认同的历史发展中的高士这一群体一脉相传的过程,不管是“荣启期”,还是“七贤”,在魏晋时期都已经成了一种符号。因此,在同一个墓室中用壁画的方式来表现这一历史的聚合,实际上是一部图像化的高士发展史的确认,这是南朝模印砖画的重要价值之所在。

竹林七贤与荣启期

竹林七贤与荣启期

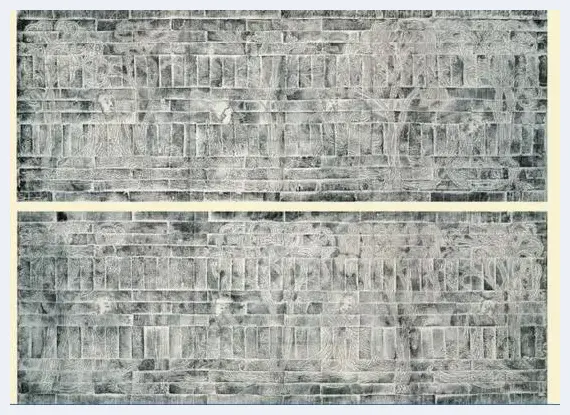

1960年4月的一天,在南京西善桥钢铁厂施工工地上发现了一座古墓,这就是后来成为国家一级文物的“竹林七贤与荣启期”砖画墓。据统计,南京和丹阳地区一共出土有“竹林七贤与荣启期”砖画的南朝墓四座,包括南京西善桥宫山南朝大墓、丹阳胡桥南朝大墓、丹阳金家村南朝大墓、丹阳吴家村南朝大墓。

其中以南京西善桥宫山南朝大墓中的“七贤与荣启期”砖画保存最为完好。《文物》1960年Z1期发表了罗宗真执笔的发掘报告《南京西善桥南朝墓及其砖刻壁画》,首次介绍和考证了这幅具有重要历史和艺术价值的模印砖画,特别指出“这在南京地区六朝墓中尚属初次发现”。这也是迄今所发现的最早的魏晋人物画实物,并具备了与后世中国横卷画有着直接联系的形制。由于它在实物上的填补空白,结束了此前关于顾恺之存世作品为后世摹本而无原作的遗憾,同时也印证了唐代张彦远《历代名画记》以及其后的画史著录中对这一时期的著名画家顾恺之、陆探微画风的描述。因此,魏晋南北朝的绘画当由此而展开它的历史。

砖画墓

砖画墓

历史上的三国(220年~280年)战争频仍,故事多多。《三国演义》的深入人心正因为“演义”所演绎出的历史故事,官渡之战、赤壁之战等等都表现了一代枭雄的智勇。在这个60年中,樯橹灰飞烟灭。三国开始的新时代虽然远离了秦始皇时代的社会崇尚,可是,神仙思想依旧成为民间的精神支柱,但是,在道法结合基础上形成和发展的玄学于魏初得到强化,加之崇佛思想的蔓延,新的社会思潮带来了社会结构的重要变化。因此,魏晋艺术与此相应也出现了新的变革,并反映出社会深层结构的变化,“魏晋风流”成了这个时代的标识。“七贤”作为这一时期的代表性人物,他们的行为举止,他们的兴趣爱好,成为一个新兴社会阶层的代表,也反映了社会时尚中不同于前朝的新的趋势,并影响了中国绘画主流发展的方向。

嵇康

嵇康

从道法结合到玄学蔓延,再到佛教流行;从扬弃名法思想,到转而批评儒法之士,再到玄学思潮的极端发展,以及出现玄佛合流的趋向,三国两晋南北朝在继承与发展、创立与融合的历史过程中,极大地促进了各类文艺的发展,也是绘画出现了新的面貌。这是一个在政治、宗教、哲学、思想上异常活跃的时期,多元的冲突所派生出来的玄学,加剧了对传统儒学的颠覆,因此,就能够在社会中延续荣启期或更早的隐士以来的文脉和传统,出现了一个“七贤”群体。他们“若高逸之士,虽在布衣,有傲然之色”,而与之相关的魏晋名士这一群体崇尚玄虚的消极心态,不仅是以“放达”的表现而呈现出在现实中的避世,还有对“名教”礼法的蔑视,都形成了对社会的最大冲击。另一方面,他们转而向往远离尘嚣的自然,游于林下,鼓琴纵酒,放荡不羁,成为后世文人避世的典型。因此,他们在社会的顶层取代了汉代所表彰的那些征战中九死一生的像霍去病那样的功勋。而在绘画方面以顾恺之、陆探微为代表的艺术上的魏晋风流,又显现了一个完全不同于汉代的历史上的高峰。

宋 佚名 孔子见荣启期图 波士顿艺术博物馆藏

宋 佚名 孔子见荣启期图 波士顿艺术博物馆藏

目前在江苏省境内的南京和丹阳两地的南朝墓葬中共发现四处《竹林七贤与荣启期》模印砖画,其墓主人均为南齐显贵,有齐景帝萧道生、齐宣帝萧承或齐高帝萧道成等。其等级之高可以说明此题材的绘画所反映出的与帝王以及南朝上流社会的关系,也说明这一题材的绘画在南朝帝王墓室中的出现并不是孤立的。而把孔子时代见过孔子的荣启期与七贤并列在一起,则可以说明这一时期的主流价值观已经把士人放到了重要的地位,并将其源流做了基本的具有历史传承的表述。那么,它就不是一般性的“高士图”。而从核心问题上看,这已经有别于楚先王庙和公卿祠堂以及汉代南宫云台和麒麟阁壁画中的表现,从天地到家国,从忠孝到烈勋;其功用也不是“留乎形容,式昭盛德之事,具其成败,以传既往之踪”。这可以说是到了三国两晋南北朝时期绘画的历史性变化,也是这一时期绘画所表现出的明显不同于汉代的时代特点。

清 任伯年 竹林七贤

清 任伯年 竹林七贤

中国古代绘画至迟在汉代就已经形成的“成教化,助人伦”的传统。在汉代墓室画像中的“孔子见老子”“泗水捞鼎”“胡汉战争”等传世的重大题材,与庙堂壁画中的云台28将和凌烟阁24功臣,都关系到与政权相联系的建功立业和文化传承,表现出了社会上层建筑中的核心价值观。而汉代艺术所建构的雄浑沉厚的气局,则呼应了社会所需求的核心价值观的表现。

可是,在主流之外,春秋时期就有自得其乐的“高士”荣启期,孔子游泰山曾与之相见,但传世的是他在政治上失意之后,在郊野“与鹿裘带索、鼓琴而歌”;他所传承的从失意到知足自乐的隐士模式,成为中国知识分子家国情怀的两种不同的表达方式——“入而不出”与“往而不返”。这又可以联系到更早的尧、舜为帝的时代,“许由洗耳”的故事讲述了中国古代弃官不就而归隐山林的高士由来已久。由此所连接到南朝以嵇康为代表的“七贤”群体,“采薇山阿,散发岩岫”“永啸长吟,颐性养寿”“目送归鸿,手挥五弦”“俯仰自得,游心太玄”,就成了千古以来中国知识分子的一种理想状态,尽管世代中的读书人依然为了仕途而奋发而努力,可是,以教育为传承基础中的文人“恬静无欲,自在适意”,依然是理想情怀,是文人风骨。

在这一社会阶层中,与进取同为重要的是退隐,进之后的退就是隐,与进平行的也是隐。隐同样可以得到社会的尊重,得到文化的认同,像陶渊明那样,千古传诵。这就是《竹林七贤与荣启期》的社会意义,尽管他们不是朝廷认同的忠孝、烈勋,因此,其形象也有别于汉代忠孝、烈勋画像中的气宇轩昂。

《竹林七贤与荣启期》中的七贤,个个都是坐姿散漫,赤脚露腿,属于解衣盘礴之类,而稍有不同的荣启期则是盘腿端坐,表现出了孔子时代的特点,显现出了代沟。将他们结合到一起,并通过这种些许的变化,也表现出到了南朝之后士人阶层的新的变化。显然,这一墓室画像砖壁画在当初的命名,似乎应该为《荣启期与七贤》更为恰当。是谁将他们结合到一起并称?如此又是如何得到时人的共识?都是值得深究的问题。

荣启期

荣启期

从春秋时期的荣启期到魏晋时期的七贤,表现了社会所认同的历史发展中的高士这一群体一脉相传的过程,不管是“荣启期”,还是“七贤”,在魏晋时期都已经成了一种符号。因此,在同一个墓室中用壁画的方式来表现这一历史的聚合,实际上是一部图像化的高士发展史的确认,这是南朝模印砖画的重要价值之所在。如果将荣启期添加到七贤的行列之中,是为了画面的对应与平衡——这一缘起于“发掘报告”的论断,只是从绘画形式上来认识,无疑,增加荣启期以凑数的说法,就严重降低了该画不同于一般“高士图”的重要价值。

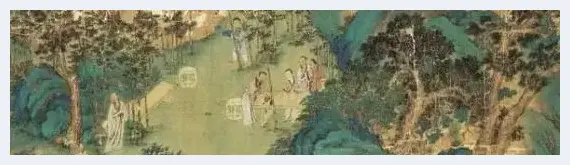

明 仇英《竹林七贤图》

明 仇英《竹林七贤图》

明 仇英《竹林七贤图》(局部)

明 仇英《竹林七贤图》(局部)

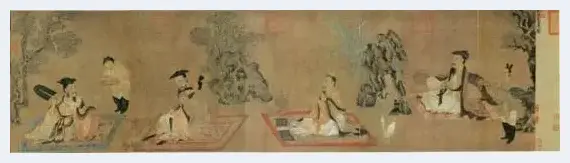

就具体的“七贤”来说也难以概而论之,有做官的,也有弃官的,但都不为礼法所束缚,表现出了强烈的个性。而“嗜酒能啸”大致也是他们的共同所好。最早将阮籍、嵇康、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶这七人合称为“七贤”之名,是东晋孙盛的《魏氏春秋》,因为这七人曾一起在河内山阳(今河南修武)居住,有“林下之游”的美谈。据专家考证,时间大致在三国曹魏齐王曹芳的正始中期到正始十年(249 年)的那四五年间。

尽管后人对“七贤”中的各位评价不一,但公认以嵇康未收几无歧义。可是,如果问嵇康,他可能不会同意。因为他写了《与山巨源绝交书》,“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙离阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。足下若嬲之不置,不过欲为官得人,以益时用耳。足下旧知吾潦倒粗疏,不切事情,自惟亦皆不如今日之贤能也。若以俗人皆喜荣华,独能离之,以此为快。”“若趣欲共登王途,期于相致,时为欢益,一旦迫之,必发狂疾。”“其意如此,既以解足下,并以为别。”嵇康所表明的“道不同不相为谋”,欣然是不愿意待在这同一个群里,否则,他真的“必发狂疾”。

或许是限于当时的传播能力,最早在《魏氏春秋》中并称“七贤”的东晋人孙盛可能还没有看到嵇康的《与山巨源绝交书》,就将他们拉进了一个群里,它所依据的还是传说中的当年七人“林下之游”。而绘画中的“七贤”,早在顾恺之的《魏晋胜流画赞》论魏晋两代名画家卫协、戴逵等所作的21幅作品中就有“七贤”:“唯嵇生一像欲佳,其余虽不妙合,以比前诸竹林之画,莫能及者。”

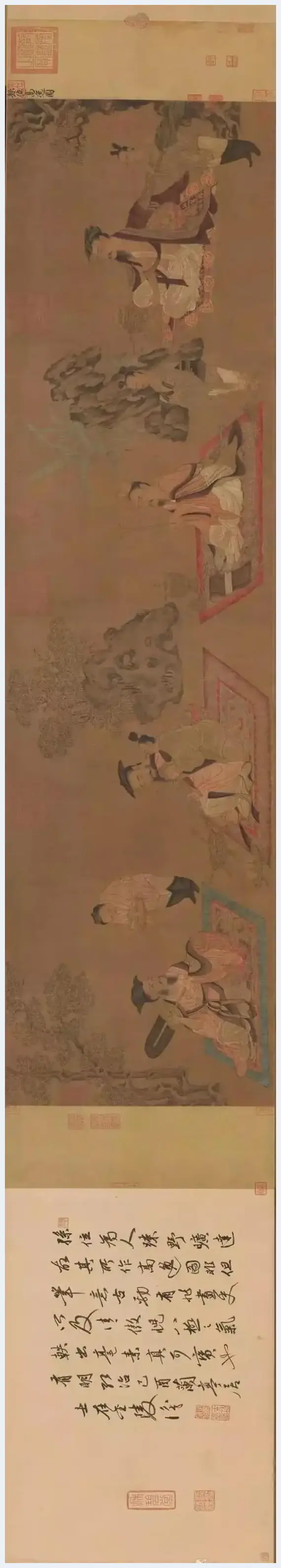

高逸图卷(请旋转屏幕观看) 唐 孙位 绢本设色 纵45.2cm,横168.7cm

高逸图卷(请旋转屏幕观看) 唐 孙位 绢本设色 纵45.2cm,横168.7cm

清 彭暘《竹林七贤图》 台湾历史博物馆藏

清 彭暘《竹林七贤图》 台湾历史博物馆藏

嵇康是曹魏时期的思想家,也是七贤的代表人物。“老子、庄周,吾之师也”,是嵇康的明确表述,他“学养生之术,方外荣华,去滋味,游心于寂寞,以无为为贵”,主张“越名教而任自然”。嵇康的个性中既有“意趣疏远,心性放达”,又有“刚肠疾恶,轻肆直言,遇事便发”。而在诸多细节上也有别于常人,“性复疏懒,筋驽肉缓,头面常一月十五日不洗,不大闷痒,不能沐也。每常小便而忍不起,令胞中略转乃起耳。又纵逸来久,情意傲散,简与礼相背,懒与慢相成”。

《竹林七贤与荣启期》中所表现的嵇康席坐抚琴,气宇昂轩,有目送归鸿的神闲气清,还有与礼法相违背懒散与傲慢。这一形象的刻画,很容易让人想到他在生命最后的时刻,索琴弹奏一曲《广陵散》而辞世的凛然,他以此方式面对临刑前为其求情的三千太学生,是其成为一个时代中精神领袖的实至名归,虽然他在世只有40年。嵇康有着多方面的才华,其草书“精光照人,气格凌云”“如抱琴半醉,酣歌高眠,又若众鸟时集,群乌乍散”。张彦远《历代名画记》记载有嵇康的《狮子搏象图》《巢由图》,并与顾恺之、戴逵等同列为名书画家。虽然今天没有嵇康的书画作品传世,但想想、看看那个时代中的顾恺之、王羲之,就能够知道其书画的大致状况。

张大千《竹林七贤图》

张大千《竹林七贤图》

最早关于“七贤”的记载并无竹林之谈,因此,后人的附议应该是为“七贤”增加更多的名士的包装。据记载东汉后期到晋宋间名士言行与轶事的《世说新语》中有“任诞”,“常集于竹林之下,肆意酣畅”,说明时人中确有名士集于竹林之下者,但非“七贤”。那么,“七贤”的前面冠有“竹林”二字,应该是后人创立一个更标准的隐士形象综合体。如果再联系到唐代画家孙位的《高逸图》,其构图方式与模印砖画一脉相承,而4位高士中每位高士之间的间隔用的是蕉石树木,也不是竹子,可见,绘画中的竹林与七贤的结合应该是到了唐代以后。显然,模印砖画所表现的“林下”则符合历史的记载,因此,该画的名称应是《荣启期与林下七贤》。

唐代 孙位《高逸图》

唐代 孙位《高逸图》

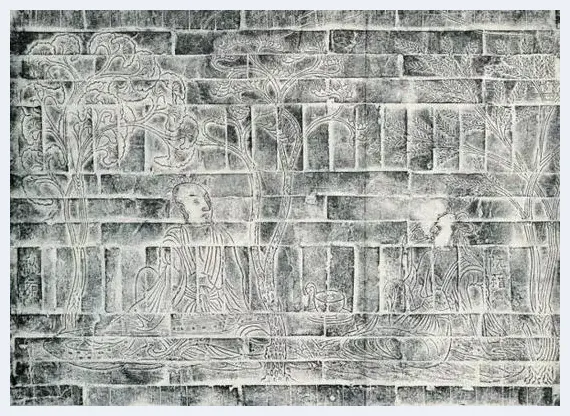

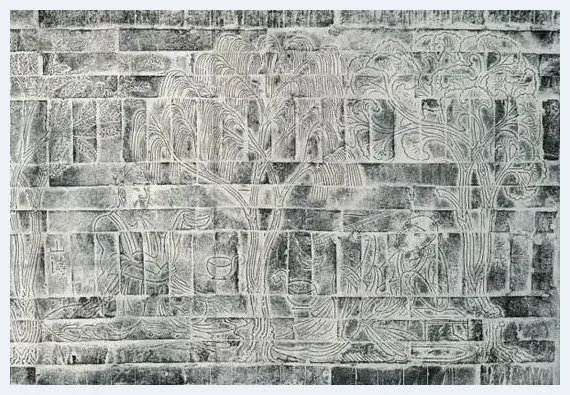

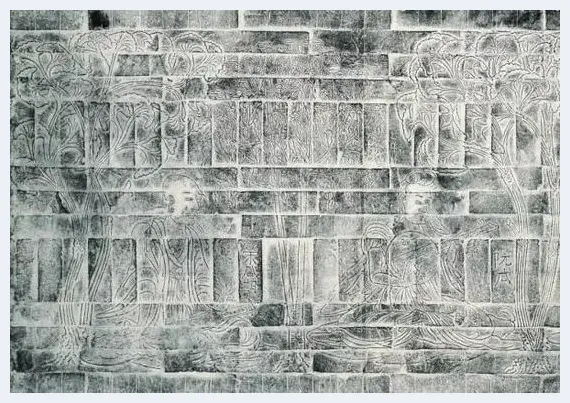

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

砖画墓(局部)

位列墓室两侧的壁画各长2.4米,高0.8米,距底0.5米。画面中的人物高度大致在9块砖的尺寸之内。南壁画自外而内为:嵇康、阮籍、山涛、王戎;北壁自外而内为向秀、刘灵、阮咸、荣启期。他们之间以银杏、松、槐、柳等树木相隔,呈现出林下排排坐的状态。该墓的主人,经考证可能是南朝宋前废帝刘子业(449~466年)墓(成于景和元年,465 年),或后废帝苍梧王刘昱(463年~477年)墓(成于元徽五年,477年)。

虽然在汉代画像石中就有以线条为主的线刻画,还有众多的汉代以线表现形象的画像砖,一般幅面较小,像林下七贤这样更接近于后世卷轴画的,则是以该画为标志、为代表,这就是该画重要的历史价值和艺术价值之所在。当然,对于其作者的推论一直是学界的兴趣所在。一说是顾恺之(348年~409年),论者以为模印砖画的人物造型生动,线条飘逸,非一般画工所能为。当然,更重要的是顾恺之“画圣”的名气,似乎只有他才能契合。但是,墓主人出生之前,顾恺之已经不在世上,那么,其传人用顾恺之的笔法作此,应该有可能,却也只是可能而已。

另一说是与顾恺之并称的陆探微(?~约485),从时间上看应该与墓主人契合。可是,今天没有与陆探微相关的画迹对照,而从记载中来看,《历代名画记》语焉不详,虽然谢赫的《古画品录》论陆探微的画:“穷理尽性,事绝言象。包前孕后,古今独立,非复激扬所能称赞。但价重之极乎上,上品之外,无他寄言,故屈标第一等。”“虽画有’六法’,罕能尽该。而自古及今,各善一节……惟陆探微、卫协备该之矣。”如此,也不能说明他们之间的必然联系,而能够推论的大概也是看在他当时的名气之上。

![世界邮票上的中国书法名家王宗森在国际上屡获赞誉[图文] 世界邮票上的中国书法名家王宗森在国际上屡获赞誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sqdebeyrnre.webp)

![吴昌硕在艺术品拍卖市场的高度[图文] 吴昌硕在艺术品拍卖市场的高度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zqapfz0j53k.webp)

![画之大者意无穷——观新汉画创始人王阔海作品[图文] 画之大者意无穷——观新汉画创始人王阔海作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4fpobgny4mo.webp)

![南宋为何会盛行小品画[图文] 南宋为何会盛行小品画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c1bgbatwrw4.webp)

![一堆垃圾何以成为我们今天所谓的"艺术"[图文] 一堆垃圾何以成为我们今天所谓的"艺术"[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcfdncmcw1e.webp)

![伦佐·皮亚诺:建筑是一场未知的探险[图文] 伦佐·皮亚诺:建筑是一场未知的探险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ha5zzbxq4w2.webp)

![艺术品金融为何问题多[图文] 艺术品金融为何问题多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/shu5mpzb0bt.webp)

![梵高的“鞋之争”[图文] 梵高的“鞋之争”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1enrzgukin.webp)

![笔简意足 气韵生动—浅析欧阳子白水墨人物画[图文] 笔简意足 气韵生动—浅析欧阳子白水墨人物画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ib5luk4c53f.webp)

![谁为“山水”而“著色”?[图文] 谁为“山水”而“著色”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e3151jc3qx3.webp)

![博物馆与民众建立“超级链接”[图文] 博物馆与民众建立“超级链接”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gw3jb2jn1r2.webp)

![内地藏家境外购藏致春拍成交下滑[图文] 内地藏家境外购藏致春拍成交下滑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1k5iwsbdnv.webp)

![桑榆非晚 丹青未老——谈谈刘文西的后劲[图文] 桑榆非晚 丹青未老——谈谈刘文西的后劲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tphkr3rbbvw.webp)

![资本入驻艺术市场3.0[图文] 资本入驻艺术市场3.0[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3w3e3hv0i5v.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)