主持人语:中国的雕塑事业在老一辈雕塑家的探索和实践中,逐渐形成了民族化的发展方向,中国当代雕塑的发展和繁荣得益于老一辈雕塑家的共同努力。新中国成立初期,中央美术学院的成立为当时国内的雕塑领域聚集了一批学子精英,他们为今后的雕塑研究、创作、教育奠定了基础。本期[时代人物]推荐中央美术学院教授张得蒂、张润垲伉俪,他们是新中国培养的第一代雕塑艺术家。张得蒂与张润垲于1949年考入国立北平艺专(现中央美术学院)学习深造,时代的发展使他们毅然选择与雕塑相伴。在生活和创作道路上,两位先生相互扶持,意志坚定地用心、手,雕塑、歌颂人类的真善美。两位先生不断探索雕塑民族化的各种可能性,他们几十年的探索也指引着仍在路上的年轻雕塑家们。[本期名家]推荐当代山水画家方向。他以其独特的视角和创作理路,长期探索和实践山水画的现代性这一重要命题,将人与自然的关系呈现于传统山水画和花鸟画之中。纵观方向从南到北的艺术历程,从“庭院小景”画到都市山水画,他将自然田园与城市建筑有机地融为一体,作品中洋溢着田园式的浪漫气息,触动了人们对于故园生活的记忆,引发了对当代都市人生活的诗意哲思。产生于元朝、距今已有七百多年历史的景泰蓝是我国驰誉中外的工艺美术品类,有“东方艺术之精华”的美誉。今天,我们如何实现景泰蓝在设计创作、技艺工序、文化意蕴等方面的继承与创新,本期[案边点滴]走进连嘉升景泰蓝,专访传承人徐嘉爽,请她讲述景泰蓝艺术的前世今生。(阴澍雨、张译丹)

方向近照

方向,1967年生,广东汕头人。1988年毕业于广州美术学院中国画系。现为中国国家画院山水画所所长,一级美术师,中国艺术研究院创作研究员、研究生导师,中央文史研究馆书画院研究员,中国画学会创会理事。

山水画的现代性一直是当下山水画领域探讨的一个核心内容,相关思考、论述和艺术实践成果也可谓丰富。作为从事山水画创作的画家,它确实是我们长期探索和实践的一个重要命题,我从以下几个方面谈一下自己在创作实践中的一些思考:

一、共同的困境或背景

谈到中国画的现代性等类似命题,我们需要理解它的前提预设是与“现代性”相反的某种现状,对于这种“现代性”与“非现代性”状态之间的转换是我们从事中国山水画艺术创作的画家和研究者共同面临和思考的困境,也是鞭策我们共同进步的背景。很多作品不耐看、没韵味,其根源在于画家个人的文化积淀及内涵修养的不足。显然,最具典型意义的文人山水画,基本已经把这些素养展现得淋漓尽致,在这里不再赘述。

方向 武隆 纸本设色 136×340厘米 2019(请横屏观看)

随着时间的进程,近现代以来各种艺术观念的转变,对中国画在观赏、展示等艺术接受问题上也提出新的思考。古代中国画的展示很多时候是以一种在私密空间和群体间把玩、交流、品鉴的方式展示和传递着的艺术接受样态,并非全部意义上的艺术展示。而今天的艺术品展示是一种在公共空间陈列、展示和交流等一系列形式的综合结果。在很长一段时间内乃至当下,很多展览都以统一的大幅尺度和相似的主题等进行规范或限制,以表现展览的统一视觉效果,使得很大一部分画家一味地注重画面的视觉效果而忽略笔墨的细节和意境的提炼。同时,展陈空间和观念的变化,还带来了观展性质的变化,本应是培育大众高雅文化的契机,但是因各种原因,很多时候反而使观展沦落为大众化的娱乐方式。

这种矛盾的现象,也在一定程度上反映在当前写意精神和笔墨表现在理解上难有共识的现象中。或许我们可以说,这未免不是一件好事,起码证明山水圈的生态是多元多向的。中国画的意境、气、神、道、写意、笔墨需要感悟,而写意精神指的是作者的精神世界,如何在笔端展现出一种自由舒展的状态,放弃世俗的功利杂念,没有束缚,点亮内心的生命之光。如何淬炼这样的笔墨语言,对当下的山水画画家们提出了全新的关于语言研究、艺术表达等各方面的要求。

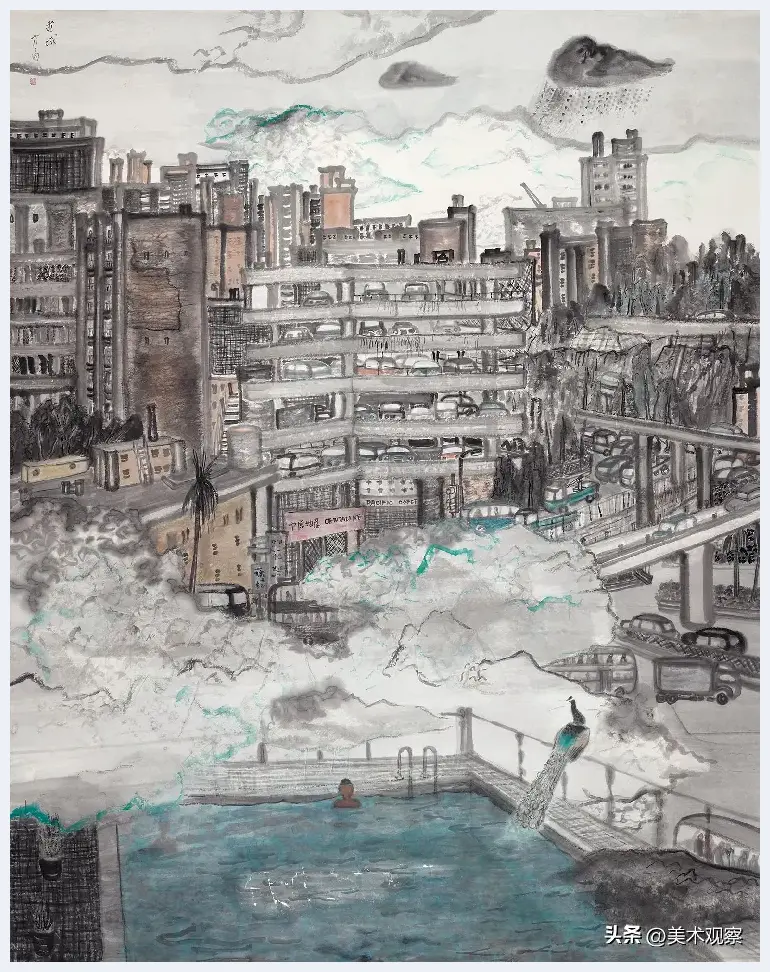

方向 迷城 纸本设色 180×145厘米 2019

二、立足传统,自然生发

从我个人创作经验及前辈、同仁的状态来看,整体上,我们还是倾向于对传统保持一种长效的尊重与发扬的精神。画家对本民族的文化一定要有充分的认识,否则他的创作就是无源之水。文艺在东西方各有不同的路径,但是最终的目标还是一致的,那就是看似最直白、质朴的“真善美”。但是,我们不能否认,关于“真善美”的认知和理解,本身即是一个充满哲学意义的活动,在不同的文化、地域中会有着不同的倾向,在解读上也会有各自的逻辑。山水画的视野不能自我封闭,唯有开放的姿态才能发展繁荣,传统和时代精神是需要坚守的,在坚守的同时,我们需要开放地面对其他的文化和艺术。做个比喻,山水画创作如森林里的树木,传统文化就是土地,阳光雨露是外界生长条件,树木一定要深深扎根在土壤中,才能得以滋养成长,吸收了阳光雨露,树木会长出树叶,会开花结果,这就像每个时期的文艺作品。到了秋天,落叶、果实都会落到土地上,日积月累成了厚厚的腐殖土,反哺增强土地的肥力,又成为土壤的一部分,循环往复构成一个完整的生态系统,现代的创造将成为以后的传统,周而复始推动山水画不断地向前。

事实上,山水画发展本身即说明了这一问题,无论是历史上的山水画还是近现代以来,它一直在变,特别是近一百多年来,更是一个跟外界相互融合的生存状态,传统艺术在当代社会的窘境,并非中国特有,在西方同样也面临这个问题,现代艺术和后现代艺术对传统艺术有一定的消解作用。传统艺术是经典的、是不可复制的,当代社会多元共生的文化环境也挤压了传统艺术的生存空间,面对大众消费,传统艺术的路子越走越窄,我认为山水画作为传统艺术,不应该只坚守着自己的那一亩三分地,而是需要主动迎接新的文化语境,立足传统,根据自身的逻辑自然的生发。

方向 黑山布纳泉 纸本设色 245×125厘米 2020

三、画面的现代性追求

随着新的展示空间和媒介的出现,展陈方式融合了很多新的元素和形式。这必然要求山水画与之适应,那么相应的,笔墨形式应该是能与新时代的作品融为一体的。我认为除了保留传统笔法的法度外,“笔墨”更应具有强大的包容性和生生不息的生命力。即使在已有的“笔墨”体系中,笔墨也是一个不断向外延伸、扩展自我领域的生长过程。那么在当代语境中,其构成形式、表现方法都可以吸收各种有益的其他因素,并有意识地使之与不断发展变化的环境相适应,调整自我,发展出属于每个创作者自身的笔墨语言体系。不同的文化、学科的发展,正是在不断地交汇碰撞下才有了更多活力,这是当今时代的特征也是山水画的发展方向。就形式而言,比如光影在山水画中能不能表现?以前这是西方绘画比较擅长的手法,但是在山水画里面的运用,李可染结合得很成功。传统山水画是表现恒定的自然状态,而今能不能像西画那样表现稍纵即逝的自然状态呢?山水画的色彩运用西画的色彩理念,是否会有新的面貌?

再如新时代有新意境、新视角,古人画山水是在思考宇宙,同样我们画山水画也是在思考宇宙,但是古人对宇宙的理解和当代人对宇宙理解肯定是不一样的。当代人对宇宙的认识,多了很多眼见为实的例子,在对山水的游历方式上,差别也很大,爬山涉水与乘用现代交通工具,对自然界的认识、对身边景物的认识,一定是不同的。

方向 恭王府残雪 纸本设色 180×196厘米 2022

四、在自然中衔接笔墨

中国山水画是在不断的演变中发展的,每个时期都有其独特的时代特征,特别是在艺术形式上,山水画由山水诗词、山水文学、山水画论的铺垫而形成,当然也包括书法艺术的发展成熟,相对于变化较为剧烈或突变的艺术形式而言,山水画追求笔墨精神的指归是相对稳定的。

山水画是追求一个主观理想化的意象空间,是追求情景交融、天人合一的审美活动,在精神活动中寻求宇宙之理。人与自然都处在同一的宇宙生命体中,下笔落墨之处都要体现生命气息,中国画鲜有表现无生命力的状态,即使是画枯树也要透过它的表面,看到内在蕴含着的即将迸发的生命,画石画水,也需要感受到有一种生命的律动。同样,在笔墨的呈现中,依然能体会画家的生命状态。

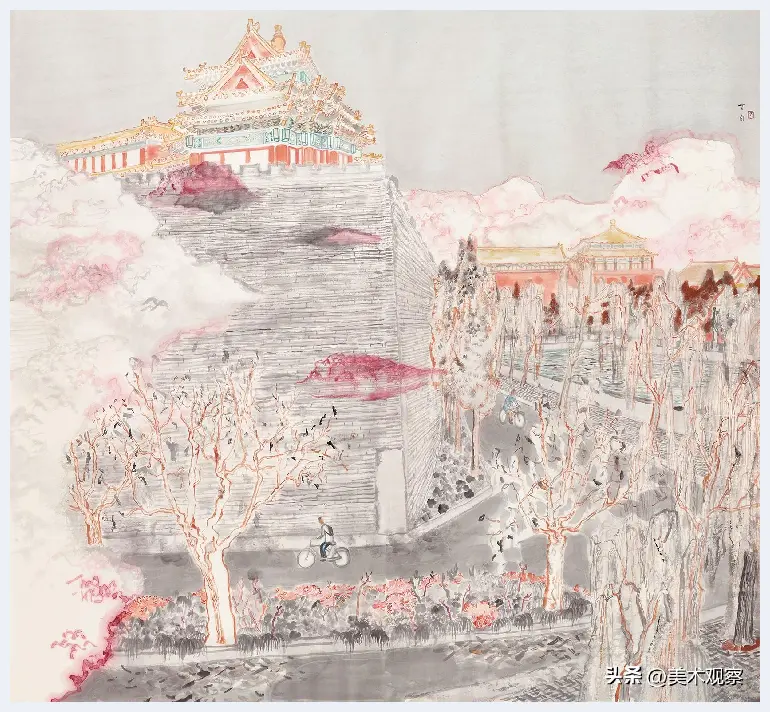

方向 角楼 纸本设色 180×196厘米 2022

人和自然相处在同样的生命体中,是一种和谐的状态,人和自然不是对立从属的关系,而是一种无分别的天人合一、情景交融的状态。人和景物是相互交融、互为一体的,山水画同时也体现出人与创作互为一体的状态,成功的山水画创作,一定要画如其人,只有人格和画格高度统一才是优秀的艺术品。自然并非是自然界的意思,而是说我们的创作要自然而然的发生,不要露出太多刻意的经营,创作者唯有在身心得到自然舒展的状态下,才能够摆脱世俗的困扰,山水画追求的是一个清澈透明的世界,古人说上善若水,这是中国人的审美理念。

艺术家的精神追求落到实处则需要有东西来承载,那么这个任务就落到笔墨本身,笔墨承载的东西很多,传统笔法、墨法,是中国画精神的体现,也是中国哲学精神的体现,离开了笔墨的中国画语言是没有根的树木,其精神是苍白无力的,是缺乏表现力的,形同躯壳。山水画在运笔的方式上,前辈画家们已总结出了很多优秀的经验,比如像黄宾虹所总结的“平、圆、留、重、变”,充分体现了中国画的审美以及中国画精神上的一致追求。传统的用笔方法,加上新的元素,可以组成新的笔墨形式、新的笔墨语言。我认为当代山水画衔接传统笔墨精神有三条路径:第一,传统的山水画精神融合传统的文化;第二,有传统的山水画精神,绘画语言上有新的探索;第三,用较高的传统笔墨功力,来演绎新观念、新意境、新思维。

方向 正月 纸本设色 245×123厘米 2022

作为中国山水画创作的核心诉求和山水精神的内在体现,始终坚持内心审美,将天人合一的生命体验融于笔墨的思考、探索和表现。在生活中真切感悟,通过大量的积累和沉淀,生发某种倾向,艺术的表现也会慢慢有个体的行为和情绪流露,在这个过程中进行某种程度的扬弃,寻找自己最佳的表现状态。可以有现实生活的真实体验也可以渗透对现当代社会的哲学思考,跟观众产生共情,创作出优秀的山水画作品。

以上内容,是我个人的一些想法和思考,带有我个人的经验性特征,它们在看似交错甚至不断重复的闪现中,给予了我切实的启发,也正是这些思考,使得我的艺术实践能长效的保有一种延续并尝试突破过往和当下,借此与大家探讨。

(本文原载《美术观察》2022年第12期)

![中国艺博会: 繁荣背后的惨淡[图文] 中国艺博会: 繁荣背后的惨淡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5wc3kznb0aq.webp)

![徐渭的不死精神[图文] 徐渭的不死精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/coiuntr4z5r.webp)

![曹天:德功铁荷唱大风[图文] 曹天:德功铁荷唱大风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tt334dcfxza.webp)

![大道至简,简而不凡——田生云书画艺术鉴赏[图文] 大道至简,简而不凡——田生云书画艺术鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yyavv2qbh2i.webp)

![平凡的光辉·情怀的温度 —— 画家向洋印象[图文] 平凡的光辉·情怀的温度 —— 画家向洋印象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l0puhoulwho.webp)

![黄河朝晖|惊涛澎湃心潮涌 波澜壮阔华夏魂[图文] 黄河朝晖|惊涛澎湃心潮涌 波澜壮阔华夏魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pb3uomvzetp.webp)

![南唐政治连环画《韩熙载夜宴图》的是与非[图文] 南唐政治连环画《韩熙载夜宴图》的是与非[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dekmapagcwt.webp)

![《步辇图》的创作背景是什么[图文] 《步辇图》的创作背景是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hue5wrwst40.webp)

![水田映山 落木铺石——朱小胜书法艺术赏析[图文] 水田映山 落木铺石——朱小胜书法艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ujzdeqvspgg.webp)

![笔墨纸“艳”——牡丹画家邓梦洁[图文] 笔墨纸“艳”——牡丹画家邓梦洁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/czlufjvawk0.webp)

![上德若谷——黎尚谷[图文] 上德若谷——黎尚谷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om24hbrz0jb.webp)

![《故宫日历》走红:老版身价翻三十倍[图文] 《故宫日历》走红:老版身价翻三十倍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2c3ypkf3g3w.webp)

![2021特别推荐艺术先锋人物——刘祖国[图文] 2021特别推荐艺术先锋人物——刘祖国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/us53ex5mkat.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)