为什么要关注往昔?……由于我们对现实感兴趣。——[美]E·潘诺夫斯基,《作为人文学科的美术史》,1955年

引子

中国画及其观众是2017 年两部艺术史专著的聚焦点。中外学者考察这一关系,特别是山水与观众关系的历史,意图不出乎引文中潘诺夫斯基的简明回答,体现了紧迫的现实感。至于潘氏所说的是现实(reality)或者真实,正是本文的出发点。

纵向而论,这种历史张力来自对山水意涵的界定,石守谦在《山鸣谷应——中国山水画和观众的历史》(台北:石头出版有限公司 )一书中发展了他2011年的专论《山水之史——由画家与观众互动角度考察中国山水画至13世纪的发展》,集中于近千年来中国山水画及其观众历史的具体案例分析,不仅从艺术社会史的立场提出了与山水风格自洽论不同的新解,而且有意识地将山水与风景加以区分,突出中国的特点,但其讨论结束于二十世纪四十年代。横向来看,这种文化对话来自对观众群体的界定,英国柯律格(Craig Clunas)《中国画及其观众》(Chinese Painting and Its Audiences,Princeton:Princeton University Press)一书从大航海时代开始到二十世纪为止,立足世界观众的眼光,重新界说中国画,并以绘画的社会功用,寻找观众的几种模式,即皇家、文人、市场、国家和民众五个群体,但并不突出山水。

认识现实与真实,有赖于历史的参照。上述两书出版于两年前,尽管均未涉及后工业革命以来的全球气候变化引起的生态危机以及它对古老山水理念的影响,但作为本文的基本参照,十分有益。考虑到现实与真实的不确定性,本文不谈山水,不谈二十一世纪,也不谈二十一世纪的观众, 而是集中来谈山水与二十一世纪观众的关系。面对二十一世纪的观众,我们会问:由意悲而远、积学致远、虚静致远所形成、发展和升华的山水之人文价值,怎样历久弥新?

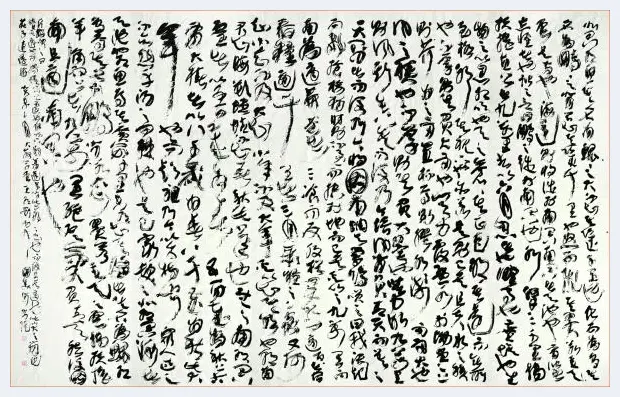

图1. 王冬龄《逍遥游》,草书,7×12m, 2003年,杭州中国美术学院南山校区3号楼

一、意悲而远

谈论风景与山水,先要面对人们不情愿接受的事实,即两者均非永恒之物。尽管山水进入中国文学艺术已有1600多年的历史,尽管创造艺术的人类走过了300万年的过程,尽管生成自然景观的地球也度过45.4亿年的沧桑岁月,这些数字,都只是久远的界标,而非永恒自身。早在山水进入诗歌和绘画之前,庄子以浪漫的想象力,描述了这一存在于人与万物之间的相对关系:

小知不及大知,小年不及大年。奚以知其然也?朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,此大年也。而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?(图1)

在万物之间,空间大小与时间修短相互制约,调动起人类无尽的认知潜能,超越其与生俱来,莫可名状的悲哀。

吊诡的是,“老庄告退而山水方滋”,成为《文心雕龙》研究一大公案。不论赞同与否,山水的理念构成一个人类文化史的视觉命题 (visual argument),是不争的事实。所谓视觉命题,包括见诸或未见诸文字的视觉意象,成为艺术史、视觉文化研究中特定的话语。如同中外历代哲学流派对物质的定义,山水区别于自然风景,超越了具体的物质形态。对此,范景中在《比较美术与美术比较》一文中做过深刻的洞察:

它的性质是“意悲而远”,正是指这个意思——它的目标不是再现自然,但却把我们引向了自然。

南朝钟嵘(约468—约518)《诗品》提出“意悲而远”,特指汉魏之际《古诗十九首》所揭示的人类苦难。两晋十六国南北朝时期出现了民族大迁徙,比较《诗经》描述周代征人跋涉、“山川悠远”的意象,添加了深厚的文化蕴含。如历史地理学家谭其骧(1911—1992)在其名篇《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》中所说,此“为吾中华民族发展史上之一大关键,盖南方长江流域之日渐开发,北方黄河流域之日就衰落,比较纯粹之华夏血统之南迁,胥由于此也”。对艺术史研究而言,要探究“意悲而远”这一命题的视觉呈现,同样是由这“华夏血统之南迁”引发山水画艺术的兴起。

图2. [南宋]夏圭《溪山清远图》卷(局部),纸本墨笔,46.5 × 889.1cm,台北故宫博物院藏

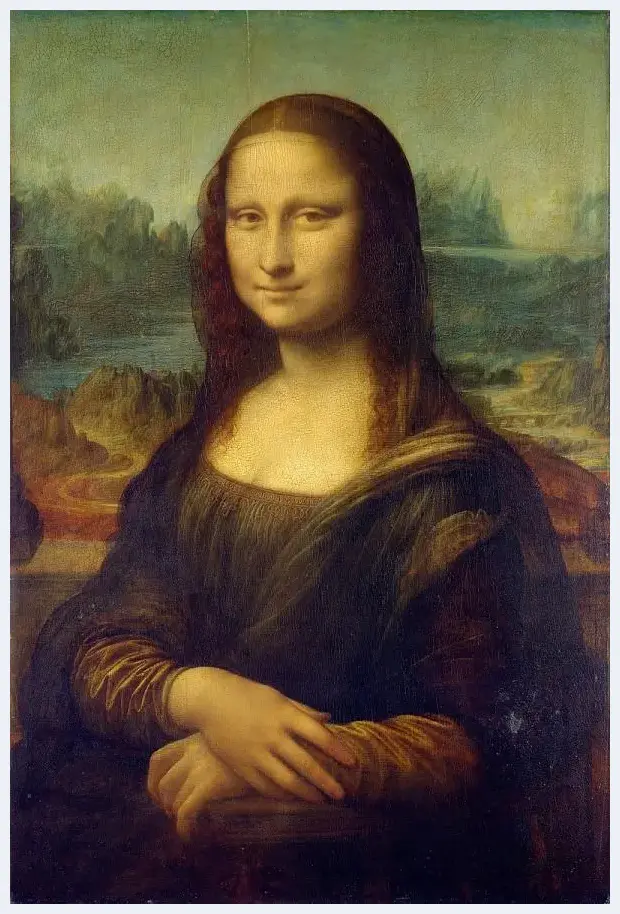

山水的兴起,涉及它与风景的关系。在六朝的文学与绘画发展中,这对概念的形成与变化,有丰富的意涵。对此,文学研究新近有精彩的突破,如萧驰先生的《诗和它的山河——中古山水美感的生长》(三联书店,2019)值得重视。而从形式风格自洽的原则出发,这一绘画在五代北宋建立了完备的叙述,征服视错觉的空间,到南宋的中国山水画,完成了“如画”的视觉历程。南宋画家在创造出划时代的“溪山清远”之境后,远播东瀛,泽被后世,影响欧美对中国绘画的认识(图2)。艺术史家高居翰(James Cahill, 1926—2014)的同名视频讲座,系统介绍早期中国山水画,即是一例。正因为这一经典性,在世界艺术史上,它成为西方艺术史家贡布里希(Ernst Gombrich, 1909—2001)所说的再现艺术的三座孤岛之一,即古希腊的雕刻,宋人的山水和意大利文艺复兴的绘画(图3)。如果就二维平面绘画而言,则后两者构成再现艺术的双峰对峙。

图3. [意大利] 列奥纳多·达·芬奇《蒙娜·丽莎》,油画,77 × 53 cm,约1502—1506年,法国巴黎卢浮宫藏

作为对比,在欧洲绘画中,风景进入艺术经历了漫长的过程,直到十五世纪意大利文艺复兴以后,这个视觉命题迎来了新的观众。各国艺术家探究象征与事实,最后得以成功再现人们对自然视像的错觉,映现云蒸霞蔚的壮丽景观。不论其“画意”如何,风景画史体现了人认知自我与自然关系的变迁,参见肯尼思·克拉克(Kenneth Clark, 1903—1983)的《风景画论》(吕澎译,四川美术出版社,1988年)。至于欧洲风景画是否和中国的山水观一致,则是见仁见智的有趣话题,散见于十七世纪以降中西学人的论辨。

值得一提的是,十九世纪大清帝国垄断对外贸易的“十三行”所在地发生了新一轮的中西绘画优劣比较。秉承传统文人的立场,广东新会人郑绩(1813—1874)在《梦幻居画学简明》卷一中谈论 “儒画”、“夷画”,以笔墨为参照,而其风格代表,则选择了山水:

或云夷画较胜于儒画者,盖未知笔墨之奥耳。写画岂无笔墨哉。然夷画则笔不成笔,墨不成墨,徒取物之形影,像生而已。儒画考究笔法墨法,虽或因物写形,而内藏气力,分别体格。如作雄厚者,尺幅而泰山河岳之势;作淡远者,片纸而有秋水长天之思。

从画面来看,泰山秋水,河岳长天,雄厚淡远,风格各异。就理念而言,山水的视觉命题和商周青铜器千年一贯的装饰风格史相比,更好地通过人与自我、人与人、人与社会、人与自然的关系,显示中华文化的博大精深。其中一个里程碑式的转化,是1345年黄公望为道友倪瓒所题的《六君子图》(图4)。他将画上松、柏、樟、楠、槐、榆象征“六君子”,成为拟人化的极致。它们所拟的人,有身为观众的画家,也有画家的观众朋友,由此将山水和观看者紧密连接在一起。进入二十世纪,无论欧风东渐如何声势浩大,无论中国画的国际市场怎样扩展,以文人为主导的山水画(即郑绩所说的“儒画”)非但没有趋同于风景描绘,被“美术革命”洗汰,反而在认知人与万物的关系中,突出自我表现,追求艺术的内美,引导世界现代艺术的潮流。这种前所未见的跨文化、跨语境交流,造就了一代山水大家。其中以黄宾虹(1865—1955)的民学理念——即柯律格《中国画及其观众》一书概述的最近一个观众群体——最为开放,不仅创造了与二十世纪西方现代艺术睽违相望的高峰,而且将中国山水画的观众对象扩展到任何来者。

图4. [元]倪瓒《六君子图》轴,纸本水墨, 64.3 × 46.6cm,1345年,上海博物馆藏

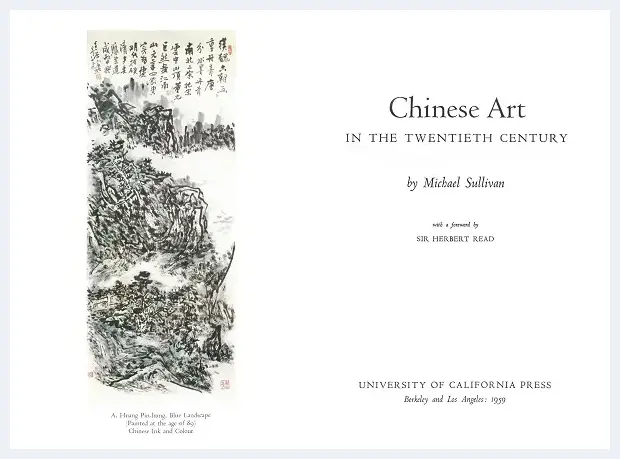

在这与时俱增的来者中,被黄宾虹引为知己的苏立文(Michael Sullivan, 1916—2013),以撰写《中国山水画的诞生》(The Birth of Landscape Painting in China, 1962)、《山川悠远——中国山水画艺术》(洪再新译,上海书画出版社,2015)等论作著称。虽然他1959年在《二十世纪中国艺术》扉页上刊出《拟笔山水》时(图5),不清楚画家题跋的思想原创性,即关于与十九世纪西方永久艺术革命同步的“道咸画学中兴”,这位享誉学界的中国艺术史家到了晚年却还在思考二十世纪中国山水画的“象外之象”(Xiang Wai Zhi Xiang in Chinese Landscape Painting and the Impact of Western Art,2006),意味深长。

图5. [英]苏立文《二十世纪中国美术》,伯克利:加州大学出版社,1959年,扉页彩图,黄宾虹《拟笔山水》,1952年,新加坡百虹楼陈景昭藏

二、积学致远

探讨象外之象,容易在认识论上和玄学思辨等量其观,失去其作为客观知识的出发点。贡布里希以《西方人的眼光》为题,这样评说苏立文的《无穷的象征——中国山水画艺术》:

苏立文暗示的“理解”中国山水画家思想的方法几乎一定会使我们步入迷途。他喜欢说我们对远东的哲学与宗教已经比较明了了,因为我们“通过物理学对自然界的实质有所认识,其基本方面,和东方人在两千年前通过直觉和反思所得出的看法,有惊人的相似之处。”这类说法不管重复多少遍也不会变得更有说服力。大约七十年前,康定斯基(Kandinsky)就宣称:现代科学已把固体分解了,并且将要证实东方智慧中心灵的洞察力。然而,把道家的神秘主义和爱因斯坦的相对论作任何比较并不能公允地对待这两种学说。与神秘主义者不同,现代科学家不寻求把握现实的本质,而只试图建立一种能经得起观察检验的假设。

这一源自波普尔(Karl Popper, 1902—1998)的客观知识论,为自然科学家所普遍遵从。如物理学家卢瑟福(Ernest Rutherford, 1871—1937)就指出:

一个学科,如果没有理论模型,没有可检验的预言,没有设计实验去证实或证伪“看不见的”的结构模型,那就还算不上是科学。那种学科里的数据,充其量不过是集邮。

但贡布里希可能没有注意到的,苏立文研究的“象外之象”,同样筑基于山水的认知模型。当肯尼思·克拉克在思考西方风景画发展时,他把风景视为一种永恒的存在,因为自然是永恒的。但他可能同样很清楚,自然的永恒不在于其存在,而在其变化,因此他强调了风景画反映人认知自我与自然关系在艺术史上的意义。就这一点来说,苏立文暗示的“理解”中国山水画家思想的方法,并没有误导西方的读者。原来这个认识的过程,依照十世纪中国画家荆浩《笔法记》概括的山水经验,在于客观的知识积累,尽管荆浩不是在做现代物理学的实验:

思者,删拔大要,凝想形物。景者,制度时因,搜妙创真。

这对所知与所见的认知范畴,在中国的界说率先见于王羲之的老师王廙(276—322)以书学为例所强调的“积学致远”。从知识论来讲,这就是波普尔《客观知识——一个进化论的研究》(舒炜光等译,上海译文出版社,2005)中的“世界3”的自在体。由此追求象外之象,并非玄学命题。这就是“积学致远”之所以作为包括画家在内的中国观众把握真实的认知构架之一。基于这一构架,中国山水画家在几个世纪的努力中,比欧洲同行捷足先登,征服了空间视错觉,书写了世界艺术史上的华彩篇章。用苏立文推举的二十世纪中国艺术代表人物黄宾虹的话来概括,可以看出一个清晰的文脉:

世称江山如画,江山正不如画,以无人工剪裁耳。

图6. [美]威廉·安德斯《地出》,彩色摄影,编号“AS8-14-2383HR”,1968年12月24日拍摄

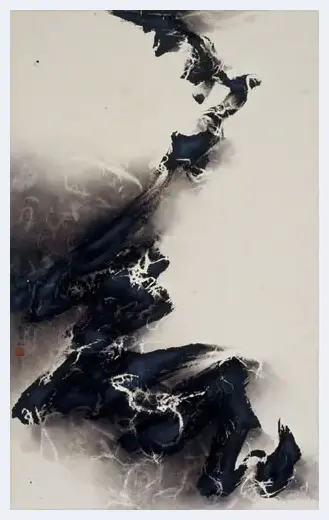

图7. 刘国松《升向白茫茫的未知》,纸本水墨, 94 × 58cm,1963年

从王廙、王羲之、荆浩、黄宾虹快进到1968年12月24日。从阿波罗8号拍摄到的“地出”(Earthrise, 图6)照片,让世人换了一个视角看待自己生活的星球。50多年来,各国艺术家也发挥了各自的想像力,用绘画、电影等媒体创作更多角度各异的视觉参照,深化和扩展我们对自然环境关系的认识。从刘国松(1932—)1969年起创作的《地球何许》系列作品(图7),可以看到太空山水的空间探索。这让人想到此前美国的“飞人项目II”(Manhigh II)用氦气球升至大气平流层中央(海拔30,577米)时,飞行家大卫·西蒙斯(David Simons,1922—2010)对这片自然新疆域的亲身感受:

我看到了天堂的边界。当大气在漆黑的空间中涌现时,渗透在天空中深蓝色是如此厚重简直难以置信,就像美妙颤动的音符,其频率之高,超越了人耳所能听到的范围,你可以肯定它在那里闪亮,却又无法确定你真听到它的声音或感受到它的美。

图8. “蓝色玛瑙”,1972年12月7日从阿波罗17号卫星上拍摄

图9 《生活大爆炸》第5季第24集婚礼场景俯视

随后,1972年12月7日从阿波罗17号卫星上拍摄到的“蓝色玛瑙”(Blue Marble)照片,更丰富了世人对其赖以生存的自然山水的视觉参照(图8)。从新近收官的美国情景喜剧《生活大爆炸》(The Big Bang Theory),其第5季24集在公寓顶层晾台上的一场婚礼,通过谷歌卫星现场录影转播宇航员霍华德的喜庆时光,无遮无拦,暴露天际,显示人类居住的蓝色星球,而面对天外来客的出现可能带来的攻击,有多么脆弱(图9)。虽说这枚蓝色弹珠在银河系中只是尘埃一粒,但人类要靠自己来爱护、珍惜和保护这个美好的家园。以地质学、地貌学、水文学、生物学、生态学,再扩而大之,成为连接宇宙学的不同分支,处于永恒的变动之中,江山胜迹,沧海桑田,斗转星移,天体盛衰。而地质学家在界说我们地球历史时,已经从6400万年前开始的第四纪的更新世(260万年到8千年前)、全新世(8千年至今)之后,增添了人类世(Anthropocene, 1945年已降),说明人类身为关键物种(keystone species)的价值与界限,特别是以艺术作为人类智性的指南,对我们唯一的生存空间的发展产生积极的影响。这就是二十一世纪山水及其观众现状的真实写照,复现出庄子《逍遥游》“悲从中来”的情由。越来越多的科学研究表明,从工业革命后近四百年来,特别是后工业革命时代五十年以来的全球气候变化,人类社会与蓝色星球上所有生命体正处在生死存亡的严峻时刻。如2019年《不可居住的地球:环境变暖后的生命》一书的警告。

就人类社会的发展而言,进入AI(Artificial Intelligence,人工智能)时代,机器的深度思维,从发送卫星探测外层星空,登陆流星、火星,气象预报,地震和火山喷发预测,AI通过大数据,日益精准地找出相关的认知模式,逐渐自动应对和处理各种自然和人为的突发事件;另一方面科学家通过各种游戏,模拟人类思维模式,挑战人的智力极限,由此渗透到社会生活的方方面面。和气候变化引起的全面冲击相关联,山水与二十一世纪观众的关系,必然发生转换。

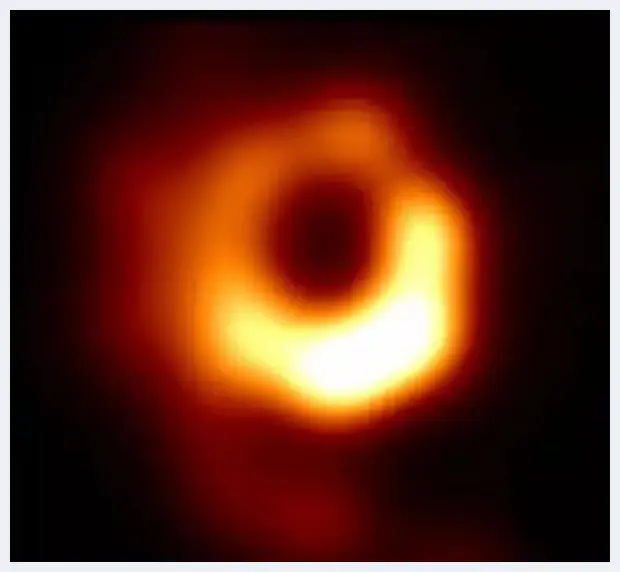

与此同时,感谢天文观察工具的进步,宇宙学日新月异。坐落于中国贵州天文小镇有目前世界上最大的500米口径球面射电望远镜,不仅使中国成为这个特殊俱乐部的会员,而且对如何界定山水新疆域的概念,做出重要的贡献。新近拍摄的第一张黑洞照片(图10),就有中国科学家的参与。

图11.《鸭兔错觉》暧昧图形,1892年10月23日德国漫画杂志刊出

图12.鲁宾之瓶暨底图转化图形,1915年

在认识这一现代使命时,需从发生在黄宾虹身上的一件事谈起。1897年,黄宾虹从安徽山水名家郑珊(1810—1897)那里得到了“实处易、虚处难”六字诀,萌生出一个现代主义的理念,其重要性,可先以同时代西方心理学、哲学的发展作为参照。此前五年,即1892年10月23日,德国一漫画杂志刊出《鸭兔错觉》的暧昧图形(图11),成为维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889—1951)半个多世纪后在《哲学研究》一书中展开的看见(See That)、看似(See As)二种不同的观看方式,揭示普世的认知价值。而丹麦心理学家鲁宾(Edgar Rubin, 1886—1951)在1915年发现了底图转化的关系(图12),发明虚无(nothing)在视觉认知中的价值,体现一个西方认知历史上巨大的飞跃,由此构成一个完型心理,又称格式塔心理,就像美国印象派画家惠斯勒(James Whistler, 1834—1903)在英国形成他独特的风格一样,因为他只描绘虚空(air)。

为什么世界范围内这一现代艺术运动的同步现象值得引起我们在AI时代加以重视?放在艺术史的视野里,画家与观众的互动,分享着共同的视觉命题。在山水画史上,曾在浙江雁荡山观察到地质地貌变化的博物学家沈括(1031—1096),这样评价五代董源、巨然的江南山水:

董源善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔。其后建业僧巨然祖述源法,大体源及巨然画笔,皆宜远观。其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然,幽情远思,如睹异境。如源画《落照图》,近视无功;远观村落杳然深远,悉是晚景,远峰之顶宛有反照之色,此妙处也。

沈括的友人米芾(1051—1107)以书画家的经验,对同一风格更有经典的概述:

董源,平淡天真多,唐无此品,在毕宏上。近世神品,格高无与比也。峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意。溪桥、渔浦、洲渚掩映,一片江南也。

同样站在山水画家的立场,米芾之子米友仁(1074—1151)将认知与创作境界提升到一个新的高度:

世人知余善画,竞欲得之,鲜有晓余所以为画者。非具顶门上慧眼者不足以识,不可以古今画家者流求之。老境于世海中一毛发事泊然无著染,每静室僧趺,忘怀万虑,与碧虚寥廓同其流荡。

米友仁的境界,赋予荆浩“思”“景”范畴中的“思”以深刻的意涵,强调人生而俱备的感知力,使其所知、所见、所悟的一切都由实转虚,虚静致远。

黄宾虹于1929年撰写《虚与实》一文,清楚地意识到自己的历史使命,故以“中国现代艺术泰斗”自视,“高瞻远瞩,俯视一切”。至于如何剪裁江山,他有元人引书入画为典范,结合清代道光、咸丰年间金石学的趣味,开辟出独到的途径:

吾尝以山水作字,而以字作画。凡山,其力无不下压,而气则莫不上宣,故《说文》曰“山,宣也”。吾以此为字之弩。笔欲下而气转向上,故能无垂不缩。凡水,虽黄河从天而下,其流百曲,其势亦莫不准于平。故《说文》曰“水,准也”。吾以此为字之勒。运笔欲圆,而出笔欲平,故能逆入平出。凡山,一连或三峰,或五峰,其气莫不左右相顾,牝牡相得。凡山之石,其左者莫不皆左,右者莫不皆右。凡水,其波浪起伏无不齐,而风之所激则时或不齐。吾以此知字之布白,当有顾盼,当有趋向,当寓齐于不齐,寓不齐于齐。凡画山,其转折处,欲其圆而气厚也,故吾以怀素草书折钗股之法行之。凡画山,其向背处,欲其阴阳之明也,故吾以蔡中郎八分飞白之法行之。凡画山,有屋有桥,欲其体正而意负也,故吾以顔鲁公正书如锥画沙之法行之。凡画山,其远树如点菭,欲其浑而沉也,故吾以鲁公正书如印印泥之法行之。凡画山,山上必有云,欲其流行自在而无滞相也,故吾以钟鼎大篆之法行之。凡画山,山下必有水,欲其波之整而理也,故吾以斯翁小篆之法行之。凡画山,山中必有隐者,或相语,或独哦,欲其声之不可闻而可闻也,故吾以六书会意之法行之。凡画山,山中必有屋,屋中必有人,屋中之人,欲其不可见而见也,故吾以六书会意之法行之。凡画山不必真似山,凡画水不必真似水,欲其察而可识,视而见意也,故吾以六书指事之法行之。

就在刊发这一见解的1935年,第一部英文的《中国书法》著作问世,其作者德里斯科(Lucy Driscoll, 1887—1965)几年后就成了黄宾虹的海外知音,探讨格式塔心理学和书画与现代艺术的关心。使人想到肯尼思·克拉克的信念:一个富于秩序的黄金时代即将到来——作为永恒生命的自然,将以一种纯粹创造性的形式体现出来。在以笔墨营造自然的山水大家黄宾虹那里,“画山无一笔非山而又无一笔是山,画水无一笔非水而又无一笔是水”。显而易见,选择虚静致远,同时指向自我与自然。

这也是二十一世纪中国和世界观众的心理期待。笔者的一位美国学生像画家剪裁山水那样感知书法,发现文化宇宙的特殊意象,追求一与多的和谐:

对我而言,东亚书法是一个宇宙。只要看任何一件书法作品,底图代表着太空,文字代表着宇宙中无数的星星和银河系。正是在这个太空中,任何人都可以创造他独特的宇宙。

的确,每个人都是一个宇宙。上古传说中伏羲氏发明八卦,“近取诸身,远取诸物”,成为一个文化宇宙的原点。这本身揭示了一个悖论——固然相比于宇宙苍穹,我们人类显得非常渺小;但却是这幸存的智人人种,成为地球上认识和探索无垠太空的唯一生物。中国山水艺术的认知结果,是超越任何历史阶段的努力,即《易·象传》所谓“天行健,君子自强不息” ,回到造物的本初状态。从意悲而远,积学致远到虚静致远,不论如测定这个远,其出发点都在人。这是人的理念,也是山水的价值。

结语

笔者在《光明日报》2016年8月22日发表《山水即人》一文中,以此前30年在纽约看到的一幅卡通为由,诠释了“风景即人”的命题:只见一位风景画家,对着壮丽山河,支起油画架,正绘制着一幅杰作。而其画面,除了画家本人的肖像,别无一物。由此对比倪瓒《六君子图》“由实转虚”的划时代意义,解读黄宾虹《拟笔山水》题跋中的山水画史观。山水作为世界3的有机组成部分,是人类客观知识的精神资源。当文学史家在研究中古山水美感的生长时,提出跨领域景观学的理念,呼吁另一种环保意识时,正好可以点明二十一世纪观众重新看待诗与它的山河的关系,与引文中潘诺夫斯基给出的回答,完全契合。其现实性与真实性,寓于一体。

如果说书法和中国山水画的关系是我们进入文化宇宙的一个途径的话,那么,前面引述氦气球旅行家大卫·西蒙斯对与色彩和音乐感受,可以进一步帮助我们理解山水即人的深刻命题。就在中国的嫦娥登月计划如期推进时,其他国家和私人企业也纷纷加入了各种太空探索的项目。随着月球和火星上水源的发现,我们原来在地球这个蓝色星球上形成的“山水”概念,也会在不久的将来,呈现在太阳系的其他星球上。与此同时,就像刘国松等艺术家在描绘这些不断开拓的新疆域,音乐家受更多天籁之声的启示,创作出新的作品。令人欣慰的是,人类千百万年来在地球上追所求的精神境界,和太空人50多年来在外层空间中所得的观察,揭示了相同的起点。正如美国物理学家、太空人和作家亚当·弗兰克(Adam Frank, 1962—)2019年6月11日撰文所言:

太空听上去像什么?身为太空人,我能告诉你的是不同的星球间的气体,磁场和由两者衍生的物理波。但当我们跨越人类划时代的登月行走五十年的历史瞬间时,这个回答并不说明问题。今年七月标志着一个时刻,让我们反思阿波罗登月计划对人类文化的深刻影响。因此,问题不在于从一个物理学的角度讨论太空听上去像什么,而是我们认为这个太空的音像听上去应该像什么?对我们这个不断拓展太空文明中的所有人而言,什么是大家有朝一日都可能发现自己进入一个更高的新疆域时所激起的情感波动?

显然,这位太空人是对所有地球村的村民提出一个新的命题。因为当我们再看中外文化艺术中高度浪漫化的一轮明月时,已经把自己和传说中的嫦娥变为现实中的太空人,学会相邻而居,暂且不提太阳系中的火星、土星、冥王星了。正因为这个现实的关系,我们可以“音乐即人”来概括前引弗兰克关于太空音像的反思。回到本文的主旨,在二十一世纪,山水也是一样,山水的价值,则是测定这个同一性的标杆。身为二十一世纪的我们,便是历史测定的参照。面对气候变化中的自然环境,新千纪生活在AI时代的山水观众,和地质时代人类世的山水画家一样需要做出选择,只有以自己创造性的剪裁,改变今天与明天,因为“山水即人”。

图10. 人类首张黑洞照片,2019年4月10日公布

无论是气候变化的影响还是宇宙政治学,都关系到山水的讨论,正好可以从状物到移情,想象另一种可能性,而不仅仅是科幻大片如《流浪地球》的虚拟真实。艺术史研究的困境,在于无法寻找到一个新的统一,因为在二十一世纪的观众面前,山水的呈现,进入了前所未有的画面,同时兼具天地四方、古往今来的一切。当然,这里的问题是对时空的重新把握,因为时空的物理学和数学理解,与山水的理解,有着无限大的可能性。为此,国际微分几何大师、卡丘空间的证明者丘成桐在《时空统一颂》中做了文学描述,别有一番意境:

时乎时乎,逝何如此;

物乎物乎,繁何如斯。

弱水三千,岂非同源;

时空一体,心物互存。

时兮时兮,时不再兴;

天兮天兮,天何多容。

亘古恒迁,黑洞融融;

时空一体,其无尽耶。

大哉大哉,宇宙之谜;

美哉美哉,真理之源。

时空量化,智者无何;

管测大块,学也洋洋。

这首四言诗告诉我们,数学也是艺术,由此表明时空古今共存,“心物一体”。因为量子力学不断更新测定物质的概念,科学家身为客观物质存在的观测者,须采用新的方法去认知对象。在这个量子纠缠的物质存在里,时间消失了,空间消失了,构成一个万物的同一场域,并由最新的贝尔天体实验所证明。尽管如此,人类的出发点还是地球,或者受地球上某一区域遥控的太空飞行器。有了如此指向无限的参照物,用以验证自然运动规则的实验也不断展开,延伸了“积学致远”的本意。

体现山水视觉命题的现实,回到了与生俱来、莫可名状的悲哀。传统的“积学致远”认识途径,如何转换在分享经济中的价值,又由谁转换?身为二十一世纪的山水观众,艺术史家无可回避地做出回应。代表中国画的世界观众之一,柯律格在《前言》中强调了他的认知悖论,即借助信息大数据,他注意到“一无所知 (know nothing) ”与“无所不知 (know everything) ”可以并存,构成包括艺术史研究在内之新的知识论。正因为此,身为中国山水传统观众之一的石守谦,在其专著《后语》中持乐观之见。他说:“观众的历史角色既然如本书所论那样地重要,它在未来依然不可或缺,只是与创作者的互动方式可能超乎我们想象罢了!拜现代科技之赐,二十一世纪文化中的互动性一再地创新层次,这亦意谓着观众地位的不断上升(甚至远远胜过作者),而且可以预测:未来将有更多新科技呼应观众面的各式需求,使之更加如虎添翼。”

二十一世纪观众,仅仅是“拜现代科技之赐”,在互动关系中发挥特长?事实显然更加复杂多变。借鉴中外学人的统计学研究,可以对二十一世纪的观众,做组群的比较。这个观众群体,并非特指“Y世代(Y Generation)”或“千禧世代(the Millennials)”,也不仅仅是“N世代(the Net Generation)”,而是包括所有地球村(Global village)的村民。他们的存在,延续二十世纪开始的大趋势,使得中国山水画的观众一题变得格外多元。概言之,他们的存在,将对山水艺术的发展产生巨大的影响,同时改变人们的山水观、人生观和宇宙观。

三、虚静致远

如果说人文学科对艺术史的探讨,都是因为现实的紧迫感所致,那么,现代宇宙学的任何最新发现,却是回溯到更为古老的往昔,成为人类对自然认知史的一个悖论。山水这个视觉命题的发展,也说明了为什么艺术会有一部历史。这种有限与无限的关系,同样存在于人类300万年历史的每一个具体时段。二十一世纪的山水观众,和先秦时代的庄子在面对人与万物的关系时,其相对性是一致的。艺术创作和相关的艺术史研究能否被AI替代这一现实问题,正在困扰山水画家及其观众。所幸的是,AI的前景,掌握在人自己手中。因此山水作为艺术,依然是费希特(Johann Gottlieb Fichte, 1762—1814)所说的“人的使命”。

![木雕花板折射出的收藏潜力[图文] 木雕花板折射出的收藏潜力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lgdcueelnob.webp)

![墨西哥的骄傲: 迭戈·里维拉[图文] 墨西哥的骄傲: 迭戈·里维拉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2qj5rdpzuma.webp)

![书画名家翟原良艺术赏析[图文] 书画名家翟原良艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dh03upawd5g.webp)

![从状元到宠臣 乾隆最欣赏的人为何作品能卖上亿[图文] 从状元到宠臣 乾隆最欣赏的人为何作品能卖上亿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rxmjn2j4y43.webp)

![传艺术之大美——当代著名画家刘富军[图文] 传艺术之大美——当代著名画家刘富军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lavaw0202b4.webp)

![书画展谁在忙乎给谁看[图文] 书画展谁在忙乎给谁看[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qggo4saihru.webp)

![隐括众长,形神兼夺 —— 著名画家李治作品欣赏[图文] 隐括众长,形神兼夺 —— 著名画家李治作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0v40vhla0a.webp)

![绘画中的农民形象是怎么塑造出来的[图文] 绘画中的农民形象是怎么塑造出来的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gfs30x44aja.webp)

![博物馆该如何打响经济这张牌?[图文] 博物馆该如何打响经济这张牌?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4h2kjay2fli.webp)

![艺术先锋人物:著名画家阮凤平[图文] 艺术先锋人物:著名画家阮凤平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jxwujliitfa.webp)

![古代民间画会的生意经[图文] 古代民间画会的生意经[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ojaur4x21q4.webp)

![康永周:访中南海秀才、毛氏书童王文祥老先生[图文] 康永周:访中南海秀才、毛氏书童王文祥老先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3nyn0hc000g.webp)

![黄玉琳——江南动物画名家[图文] 黄玉琳——江南动物画名家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dtelcgif2pi.webp)

![俊彩星驰绘中华 | 陈增胜[图文] 俊彩星驰绘中华 | 陈增胜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xz5lswi3j1a.webp)

![关于中国山水画当下困境及突破方式的[图文] 关于中国山水画当下困境及突破方式的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/luii0zdup0x.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)