“观察——蓬皮杜中心新媒体典藏展”在上海西岸美术馆推出十五位艺术家具有代表性的作品,虽然并未涉及近年随技术手段更新而来的发展,却将重心落在新媒体艺术的脉络梳理与多样化呈现这两个因素上,从而均衡地兼备学术性与可观性。此外,展览选入张培力、崔岫闻与周滔这三位中国艺术家的作品,亦准确勾勒出新媒体艺术在本土的发展简史与观念转向。展览名为“观察”,传递出的着眼点在机械眼与人眼之合、离关系,技术推进下呈几何级数增长的机械眼怎样改变或异化了原有的观看体验,而艺术家对此又提出了怎样的思考,都是题中应有之义。

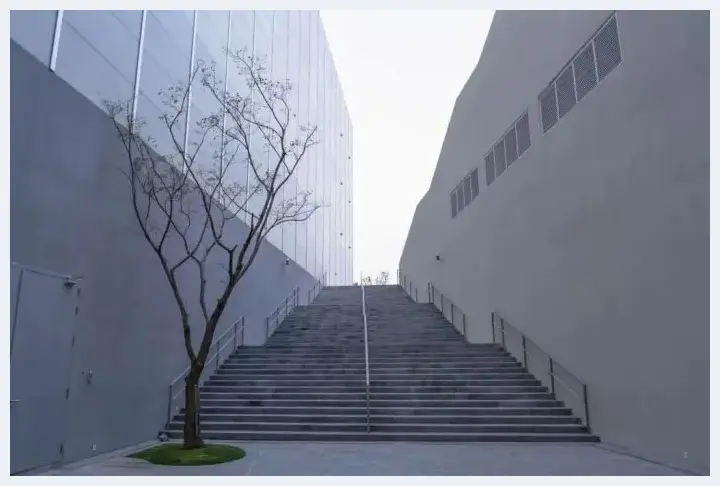

上海西岸美术馆

经过验票程序,正满怀期待地打算进入展厅,观者的艺术体验就猝不及防地被一串时高时低、充满感情色彩的叹词所开启了。当我们将注意力转向通道一旁的声音来源时,就能看到地板上躺着的红衣布偶,她的头部是一个椭圆球体的投影屏幕,正随着声音而变化出各种表情。这件,作品是托尼·奥斯勒的《切换(情感)》。布偶缺乏行动力的身躯,与凸显人性特征的面容及表情,制造了一种强烈对比的差异,正像他的另一件《切换(导演)》,则点出语言也是主体得以存在的核心条件,躯壳之内的灵魂必须借它们呈现。借用机械眼的录制功能来讨论自我意识和个体特殊性可说是早期作品常见的主题。

托尼·奥斯勒,《切换(情感)》,混合媒体装置,6分35秒,1996年

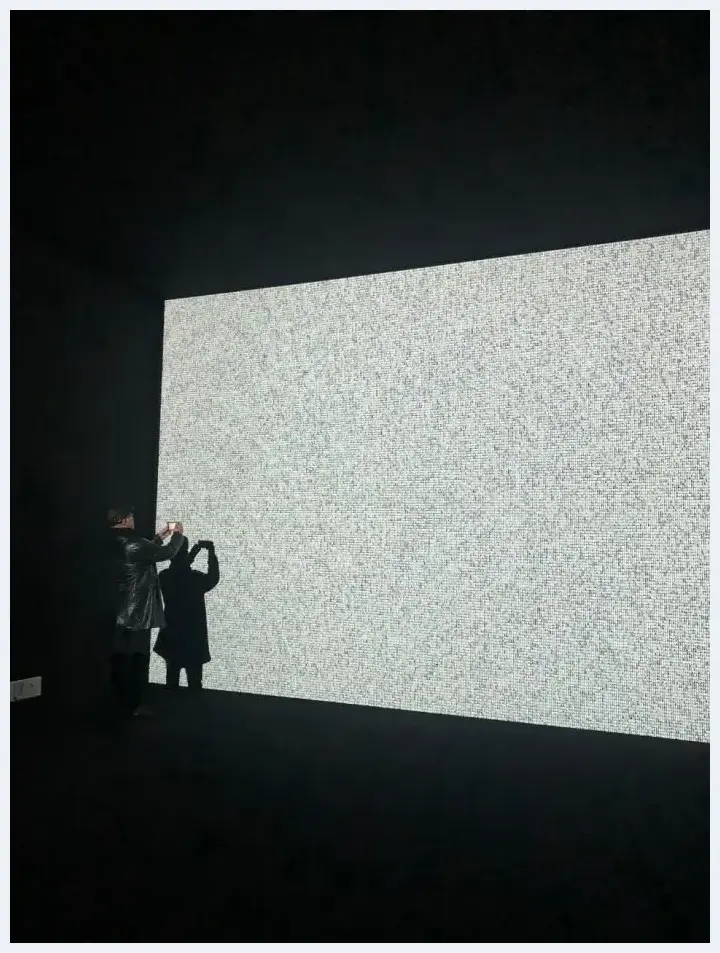

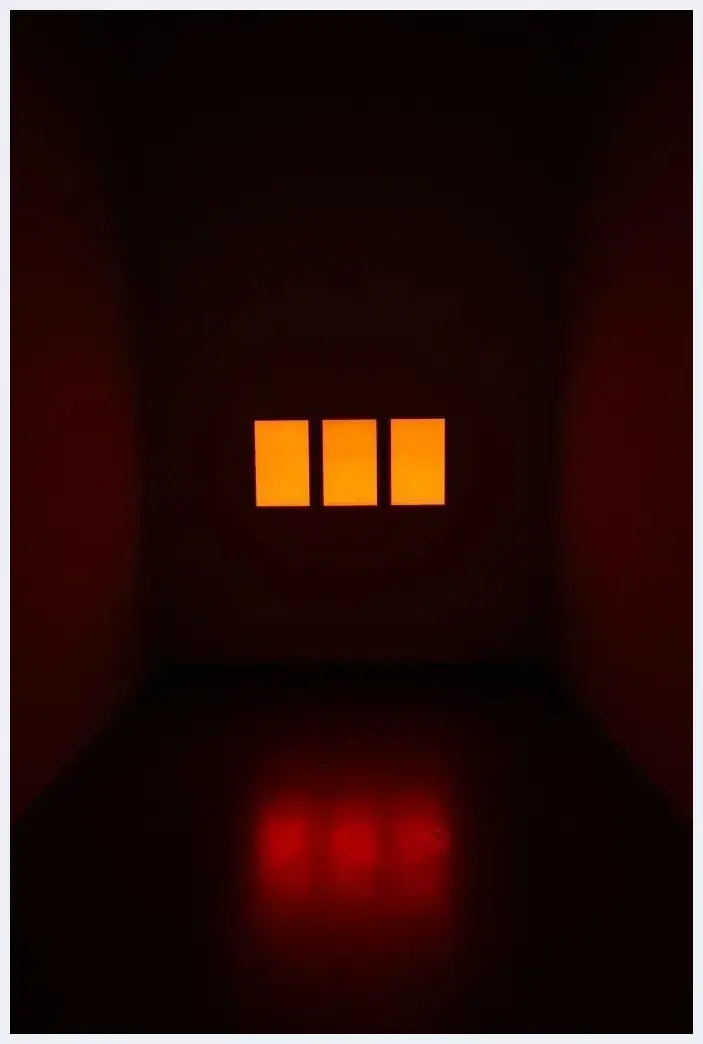

我们也会在展览中发现,近十年来使数据可视化的新潮流,因其植根于科学主义,则使得本就基于数理逻辑的抽象绘画有了更近一步的扩展。克劳德·克洛斯基的《蝴蝶》与《筑建》、黑特·史德耶尔的《红色警报》和池田亮司的《数据波场》都是具有代表性的作品。信息时代具有高度整合性的数据观察方式和去感官化的概念思维方式,很大程度上也使得我们现代人变得“抽象”了,即数据的可视化呈现已经使得抽象图示包裹了我们的日常生活。而艺术家如池田亮司只是敏锐地将其提取、纯化、转译、放大为一种美学形式,使这种日常经验由碎片状态凝结为触手可感的艺术世界。正是受示波器上抽象图纹的启发,促成了池田亮司由前卫音乐家转为新媒体艺术家。

池田亮司,《数据波场》,多媒体装置,6分钟,2007年

克劳德·克洛斯基,《蝴蝶》,计算机动画,无限时长,2017年

黑特·史德耶尔,《红色警报》,多媒体装置,连续循环,2007年

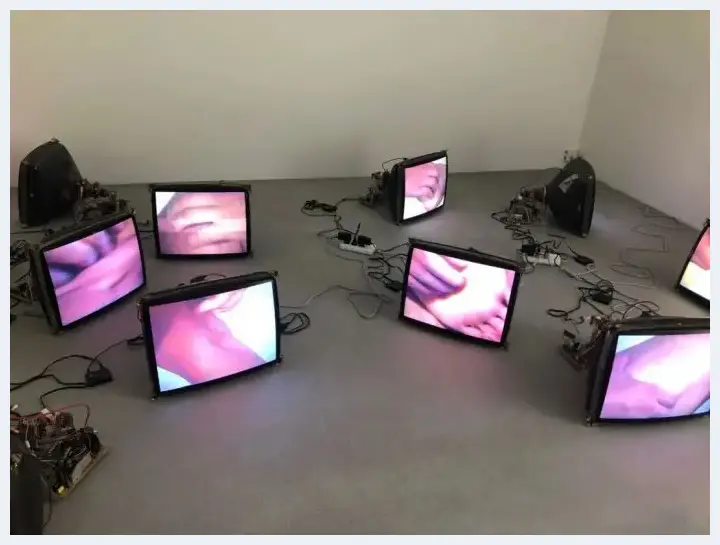

连续影像作品,仍然占据了展厅的多数空间,从多个角度呈现其视觉语言的美学魅力。而当50后张培力、60后崔岫闻和70后周滔的影像作品同时呈现时,则更是提供了观察中国当代艺术转向的一种切入角度。张培力作于九十年代的《不确切的快感III》,通过对裸露出内部零件的数个电视屏幕上不间断的搔痒动作,展示了当私密的生理需求被公众所观看时所产生的双重效果,肉身的脆弱既呈现出权力结构下的压抑,同时也因其无法被话语系统吸纳的不确定性引发了不安与骚动。而崔岫闻的《地下铁2》使用隐藏镜头录下地铁上一位红衣女子的生活片段,某种程度上仍延续了其成名作《洗手间》的观察主题,即身处社会中的个体,对自我的沉溺与对他者的漠然,其程度往往比我们认为的要多得多。如果说张培力与崔岫闻作为本土影像实验方兴未艾时的实践者,似乎都格外关注公私领域的边界问题,这实际上也反映出他们的感受与问题视角都更多植根于本土的历史记忆与文化氛围。这很大程度上也是八十年代以来的艺术主动承担其政治性的方式之一,在公共领域备受压抑的时刻,私人的、身体无意识化的举动充当了一张挑衅的面孔;换言之,大体仍隶属于个体生命与民族国家两极之间的叙事理路。

张培力,《不确切的快感III》,影像装置,10分23秒至35分16秒,1996年

崔岫闻,《地下铁2》,数字录像带转换为数字文件,3小时4分钟,2002年

而周滔的《凡洞》呈现的却是另一代人的现实关怀和理论素养,他将目光投向更为广阔的全球空间,投向被形形色色的人类活动所改变的地表,并且不断提示出它们本是一个个与其他生灵共享共存的小世界;正如影片中不断强调的种种光源与探射,自然光、来自人类的工具和他们的眼睛的光,以及作为对象物浮现的、被无意侵扰却不受注意的其他世界。当屏幕上出现一只乌龟缓缓游动着,带着它异样璀璨的甲壳,正恰似一个精准而忧伤的注脚。同时,通过不同单镜头片段的剪接同时刻意模糊了具体地域之别,使得地景荒芜与人类行为的单调惯性一再重现于所有片段中,构成对两者暗昧关系的反复申说,从而凸显出他试图探讨更具普遍意义之话题的野心。周滔极富个人风格的画面语言,以诗意的多重喻指避免了戏剧式的煽动、纪录片的价值预判,巧妙地提供给观者更加复杂多样的诠释余地。这一点也与上一代艺术家强化不经修饰的纪实语言有很大不同。与其说周滔在现实主义和象征主义间做了一种风格上的折衷,不如说他重新赋予所谓“纪实”以东方哲学式的谦退的性情。并不将机器视觉看成是独立于人眼之外的客观化、中立化的记录者——如此次展览中布鲁斯·瑙曼的《绘制工作室II:色彩变化与图像跳跃版(约翰·凯奇有戏)》,也并不看成是延伸人眼视域的辅助工具——如此次展览中莫娜·哈透姆的《异体》,或是建构自我认知的视觉装置——如彼得·坎普斯和琼·乔纳斯在新媒体艺术早期的探索,而是意识到艺术创作即在艺术家的意识中产生,也在与世界的交互中产生,周滔明确地将偶然进入静止镜头的人和动物视为一种神秘的馈赠。作品中丰富而精确的单帧画面,也充分体现了借助镜头的观察与我们在世界中自由行动并观察是如此不同,取景范围的切换使得不断向前的时间线上总是充满了遮蔽与揭露的趣味,虽然并没有明确的情节。

周滔,《凡洞》,影像,48分钟,2017年

可与似乎以电影化的《凡洞》进行有益比对的,或许是莱涅可·迪克斯特拉的三屏作品《我看到一个女人在哭(〈哭泣的女人〉),泰特利物浦》以及哈伦·法罗基的双屏作品《对位声唱》,因为他们不仅都意识到单镜头叙事的局限性,也更多地关注了艺术展览中的视觉呈现问题。前者通过三屏同时展示的方式,来突破机械单眼透视的聚焦效果所自然产生的主人公效应,以多焦点来均衡表现一群小学生在讨论毕加索绘画时的描述、联想与情感波动,还有他们之间的相互感染与联动。而法伦基的双屏并置则试图通过影像呈现的共时性——将宏观的城市数据与微观的日常生活编织进同一个叙事。这样的尝试,正如他从一位重要的剧作家与导演转型为影像艺术家时所意识到的。

莱涅可·迪克斯特拉,《我看到一个女人在哭(〈哭泣的女人〉),泰特利物浦》,视听装置,12分钟,2009—2010年

哈伦·法罗基,《对位声唱》,影像装置,25分钟,2004年

不过,当人们穿梭于数个方正的白色隔间时,并对每个屏幕投以漫不经心的瞥视时,他们似乎尚未意识到这些影像的内容与展现形式与他们所习惯的那些充斥情节与角色设定的影像是如此不同,因此他们也很难通过体验艺术的方式再次激活自己与现实之间的关系。

事实上,当绝大多数人毫无耐心地探头一看又匆匆离去,他们或许自证为走过布景的游客,远非审美鉴赏所呼唤的、充满好奇的眼睛。而这时候,那些白色小房间在幽暗中轻声叹息,就像一串经过现代设计规约而整齐分布的柏拉图洞穴。

![从汉字形态说到书法美学[图文] 从汉字形态说到书法美学[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xdyibwbq42r.webp)

![特别推荐艺术先锋人物:崔培鲁[图文] 特别推荐艺术先锋人物:崔培鲁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/32ihtskazz1.webp)

![和服美少年娇羞持扇 从版画看古代日本的性别流动[图文] 和服美少年娇羞持扇 从版画看古代日本的性别流动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xph5ujfmdtw.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王驾林艺术赏析[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王驾林艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ff3fveyp3xv.webp)

![福丽特十二生肖系列邮票投资价值分析[图文] 福丽特十二生肖系列邮票投资价值分析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oxnwcpxnnha.webp)

![一曲民族颂歌——读叶丁疑百米中国画长卷《万古圣境图》[图文] 一曲民族颂歌——读叶丁疑百米中国画长卷《万古圣境图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fc2uapmlbfj.webp)

![章法严谨 气韵生动——张宝启国画清赏[图文] 章法严谨 气韵生动——张宝启国画清赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ewn2re5f5bu.webp)

![霸陵里的汉文帝 非“霸”而“贤”[图文] 霸陵里的汉文帝 非“霸”而“贤”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xyy1imshmcq.webp)

![戏曲人物画如何变形 发自内心有真趣[图文] 戏曲人物画如何变形 发自内心有真趣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r4baytilcnz.webp)

![刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文] 刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eg1nbf1i0ar.webp)

![意大利艺术家——米洛特 Milot Alfred Mirashi[图文] 意大利艺术家——米洛特 Milot Alfred Mirashi[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r5fe5ryhytt.webp)

![卖画兮?卖布兮?[图文] 卖画兮?卖布兮?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmwev3dvqk.webp)

![“守旧”与“分权”的谋略 2017香港巴塞尔观察[图文] “守旧”与“分权”的谋略 2017香港巴塞尔观察[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ljnig2tf1ih.webp)

![江健华:天然中雕琢艺术的神采[图文] 江健华:天然中雕琢艺术的神采[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5wuiikfh0ew.webp)

![发烧级藏友和他的崖柏[图文] 发烧级藏友和他的崖柏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zuellqchb4c.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)