实际上没有艺术这种东西,只有艺术家而已。——E.H.贡布里希

我们当中的每一个人无非就是一个这样的闪光之物,是时间浪花中的一个小小水滴,在时间之流中流过,流入雾气蒙蒙且不确定的未来。我们浮上来,环顾四周,还没有来得及看清楚什么,便又消失了。在巨大的时间洪流里,根本看不到我们。一直有新的、更新的东西出现。我们称之为命运的东西,无非是为自己这颗水滴在浪花上的一次升落而进行的挣扎。但是,即便这只是一个瞬间,我们也想要利用好,因为它值得我们花费力气。——贡布里希《世界小史》

今日我们借用了贡布里希在《世界小史》中的一段话来作为引言。以下文字同样来自贡布里希,对于抽象艺术,听听大师怎么说。

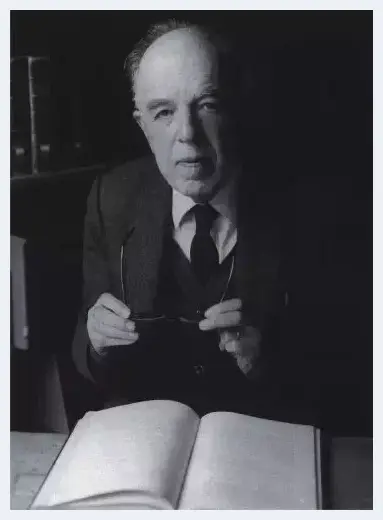

贡布里希

(以下文字中“我”为贡布里希本人)

《大西洋月刊》[Atlantic Monthly]的编辑约我写篇关于我们这个时代抽象艺术流行的稿子,我的第一反应是不安:我在画家、评论家中都有一些朋友,他们真诚地相信这些抽象艺术实验。对他们来说,相信抽象艺术就是相信未来。他们会不会责怪我,说我帮助抽象艺术的敌人,帮助那种怠惰、屈从于惯性思维的力量,反对进步的脚步。我难道不该避开这么爆炸性的话题,写些有关过去的、很少伤害任何人感情的题目吗?我有各种理由采取这种办法.因为我本来就不是一个真正的批评家:我对展览的了解非常少,因此对抽象艺术的经验也就有限。不过最后,恰是诱使我逃避这次约稿的欲望让我决定接受它。

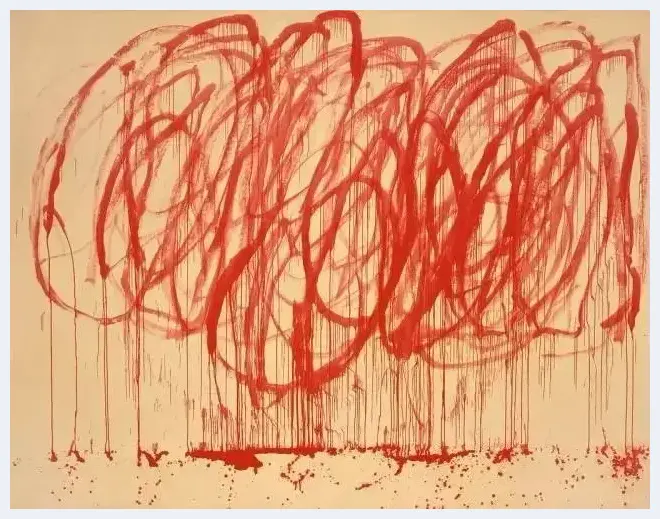

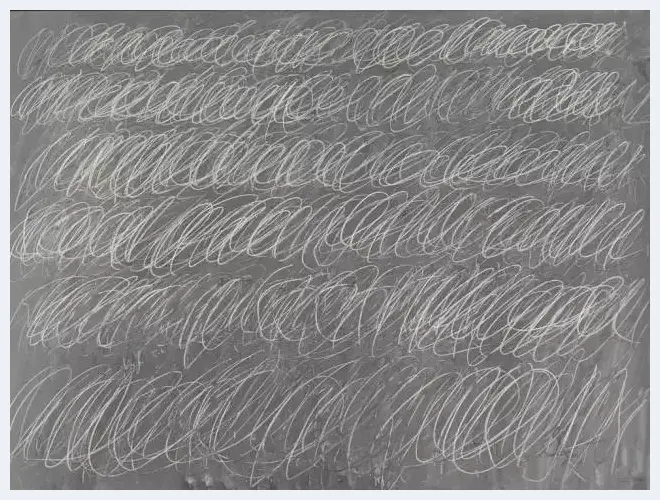

美国抽象艺术大师汤伯利的作品《黑板》1968年

因为我怀疑自己对抽象艺术的疑虑是相当典型的,从而我的讨论足以超越个人经验。那种唯恐错投阵营的担心,在一定情况下也许会得到尊重,但在艺术中,正如我想说明的那样,这种担心可能是灾难性的。它会威胁到艺术,把艺术贬低到仅仅是(对某一阵营)忠诚的标志。只要有了这种标志,好坏就无所谓了,对了就行。可在艺术中,唯有单独一件作品才有所谓。假如我们屈从这样一种观点,认为属于未来的艺术一定不能批评,那我们对艺术家就一点也帮不上了。

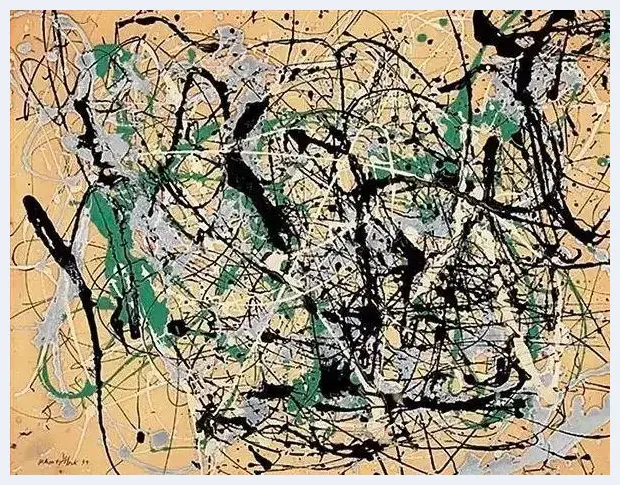

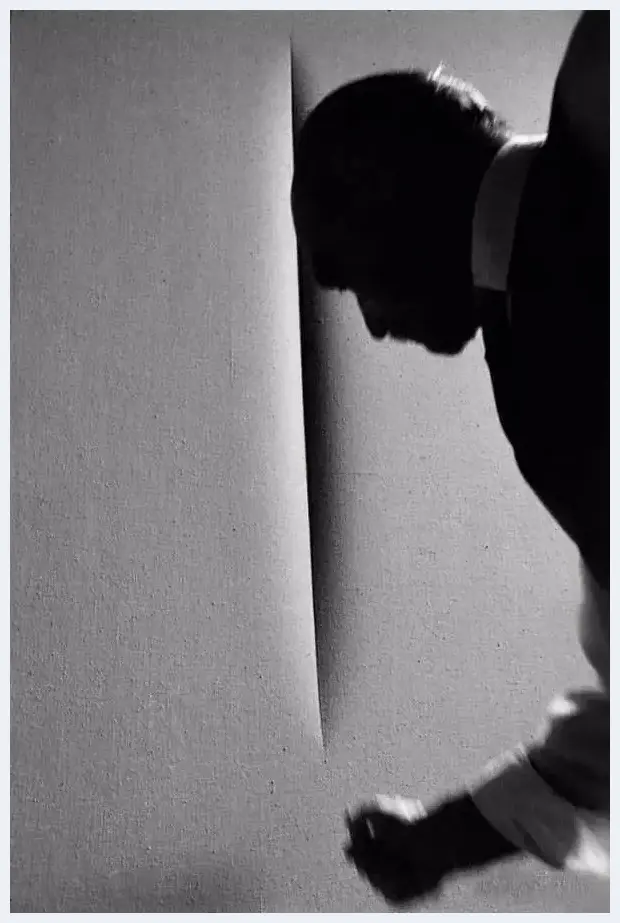

波洛克作品

波洛克作品

就像所有好的笑话一样,这幅取自《笨拙》[Punch]的画自有其严肃甚至悲剧性的一面。因为要是我们把它看作拿艺术家多兰[Dolan]或者拿他的画商麦格劳[McGraw]开涮的一个玩笑,那就错失了这幅画的主旨。我想,真正的笑柄是我们这些艺术史家,我们搞出了这些庄重的术语,到处传播这样的信念:艺术家们“进入”某个时期,好像行星进入星群,按照某种神秘的、预先注定的轨迹旅行。画中的那位画家待在自己的画室里,四周环绕着还未售出的、模仿蒙德里安风格的画,他不能自抑地进入了新的时期,或者说他认为自己不能自抑。他只是个工具,是感知“时代精神”的敏感的地震仪。多喝一瓶威士忌,他的形式宇宙可能就会改变。但是不论怎么说,想搞成这个样子的可不是他。多兰怎么做也无法改变历史之流,他和麦格劳画廊的老板都在这条河流中随波逐流,不由自主却并非没有希望。因为一股意外之潮或许就能载着他们奔向富足。

是我夸大其词吗?当然是。我是故意夸大其词。但我认为自己只是夸大其词,并未无中生有。有些保守的批评家认为,现代艺术的主要麻烦在于绘画变得太容易了,不过是泼洒颜料。可是对多兰的意识形态的真正异议可能是,处于他的情况下,要当一名艺术家真是太难了。心理学上有个常识:没有比完全不受约束的自由更难忍受的东西了。在这自由的负担之上,再加上被人关注、谈论、记录的恐惧,你会发现,要立足于今天的艺术自由之中需要怎样坚韧的意志。艺术家很少外露他们的坚韧,尽管有时候他们想让你相信他们很坚韧。想象一下多兰面对画布时的思想状态,他真的是面对存在主义者的噩梦,他要为自己的每一个决定、每一个行为负责,却没有任何常规可循,也没有任何预期目标可以为之奋斗,只除了要求他创造出一点儿完全不同而又能认出是他的东西就行。难怪他要放弃责任,他要寻找一种美学信条,以便把自己对作品的责任置于别处,置于个人本能或者集体无意识,置于时代精神或者阶级斗争。

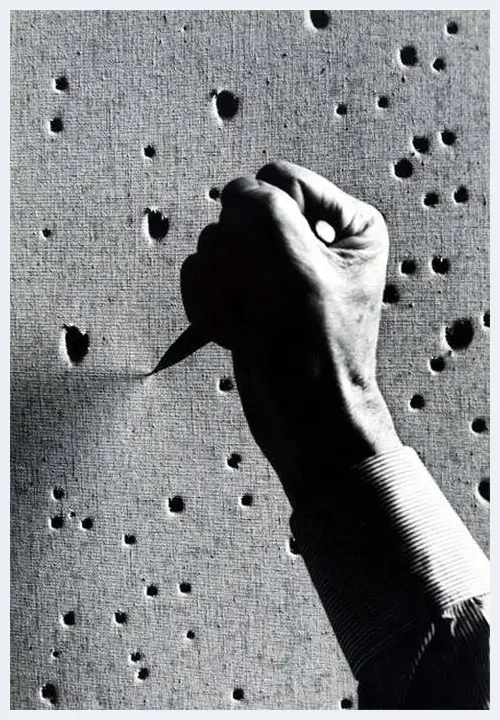

卢齐欧·封塔纳作品

而他的公众,由于受我们这些艺术史家所训导,也学会了历史地思考,他们热切观察这只猫要往哪儿跳,并且准备好了给每一跳贴上“新运动”的标签,他们贴完了一个就等下一个。能让批评家震惊的时代一去不返了。把一只旧长筒袜蘸饱颜料,挂在下一个展览上,能期望的结果无非是你作为编织艺术[trickotage]的发明者被载入史册。能投合人心吗?能投合人心多久?问这种问题对于一位真正的艺术家来说是多么屈辱,而对于一个亚拿尼亚(Ananias,《圣经》里的撒谎者,受圣彼得指责而暴毙——译注)式的冒牌艺术家来说这又是多好的机会啊!

30年前,正是沃尔特·帕赫[Walter Pach]把亚拿尼亚这一生动的称号用作一本书的题目。在那本书中,他痛斥艺术世界掌权者的胆怯,他们只图安稳,买下或委托制作庸俗的低劣作品,华而不实、空洞无物的画作——帕赫有杀伤力地举了一大串例子。阿尔伯特·贝纳尔[Albert Besnard]受鼎鼎大名的巴黎市委托,为其市政厅绘制的《气象学》[Meteorology]就是这位批评家嘲笑的可怕画作的极好例子:他正确地认定,该画令人厌恶的原因是因为它一味地追求时尚。在帕赫看来,贝纳尔是个亚拿尼亚,因为他不是个勤奋踏实的学院艺术家,他是个滑头,从“现代艺术”中借了一些表面效果来遮掩自己的空虚无物,借来的效果包括背离理想美、展示狂放粗糙的笔触等。贝纳尔已经被人遗忘了。但那位无所不在的抽象艺术家特雷布拉·德朗塞布[Trebla Dranseb]又怎样呢?他是创造了图125的大师,如果能这么称呼他的话,这件东西你在以前的展览上肯定见过。我承认,他的东西看起来没有贝纳尔的东西那么令人不快,谢天谢地它没有贝纳尔笔下丑陋人体那做作的激情。但是没有谁比帕赫更清楚,仅仅避免这种廉价的感伤是不够的,他写道:“廉价的美学轻浮不足道。”当然,我提到的这位新亚拿尼亚无非是阿尔伯特·贝纳尔名字的倒写,他的“作品”则是贝纳尔画作背景的一块局部,关系颠倒过来而已。

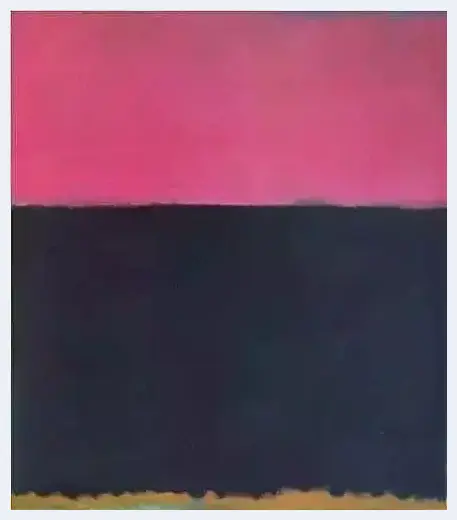

罗斯科作品

罗斯科作品

我知道,我又夸大其词了。但我夸大了多少?去年出了一套漂亮的书,题为《艺术与科学中的新风景》[The New Landscape in Art and Science],由乔治·凯派什[Georgy Kepes]编,剑桥的麻省理工学院出资赞助。供稿艺术家和赞助人的名单引人注目。在它光洁昂贵的书页间我们看到安德烈·马松一幅画的复制图片,其黑白效果看起来与我(列举)的特雷布拉·德朗塞布有着惊人的相似。图片下面有画家本人写于1953年的话:

……对我来说,与主流趣味相悖,是最有价值的东西……凡是被我们生活的社会所嘲弄、蔑视和不能理解的,都是未来的希望……

这些观点也许很了不起,但是看到这儿,在这一上下文中,它们依旧显得有些愚蠢。认真说起来,这样的话实际在说,新风景——它们事实上迎合了主流趣味——必须被否定,而被此书开明的赞助者、市侩[philistinism]、平民和俗人所嘲弄的那些艺术,才有希望和前途。这个前途我希望我们此生不要看到。

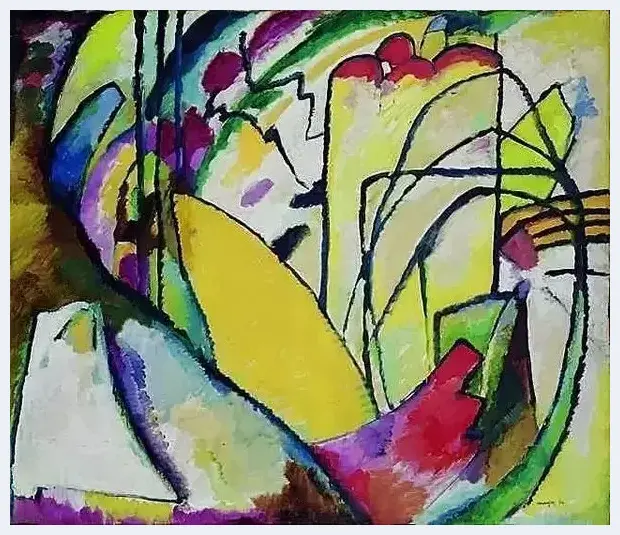

康定斯基作品

康定斯基作品

这些话在那些终于摆脱了语言规范的狂热激进分子听来,想必是多么反动啊!但我们不禁要想,假如前人不曾筑起一道堤坝阻挡住非理性的潮流,使教会得以使用和保存这些文本和原则,从而以此为根本基础复兴理性,假如不是这样,那么西方文明怎么会留存下来?

于克作品

于克作品

被笼统地叫做“现代艺术”的东西的确是开始于反抗灵魂中的欺骗,或对虚假价值的激烈反叛。新的赞助人阶级突然得到意外之财,开始讲排场,用廉价的庸俗窒息我们的城市和画室,感伤主义垃圾被当成伟大的艺术。这让真正的艺术家伤心,他们面对着公众的忽视和嘲笑,继续自己孤独而冒险的道路。这些至少就是现代运动被珍视的传奇,这传奇中有充足的历史事实元素,足以平息现代主义运动烈士墓前的批评之声。或许,没有人比安德烈·马尔罗更生动地描述过这一近乎是宗教克制的因素,这种对于成功的诱惑的骄傲抵抗,这一抵抗使现代主义艺术运动变成社会中的一股道德力量。难怪这场运动带着真正的乡愁回顾起那些纯正而受迫害的岁月,并愿意想象自己仍然在坟墓之中。危险的只是,这种矫饰也许会变成新的灵魂欺骗。

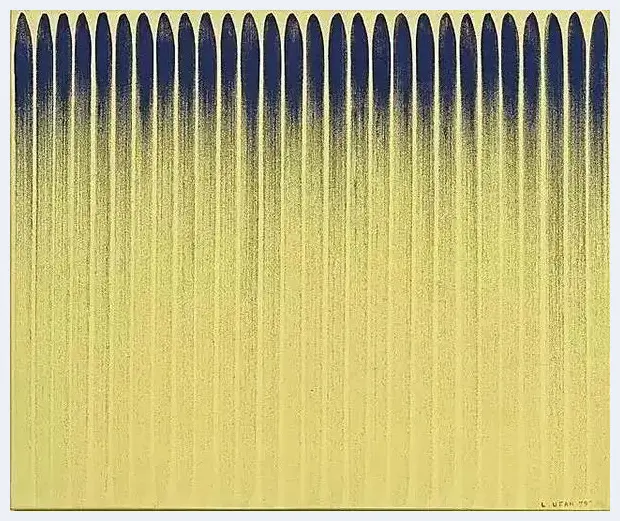

李禹焕作品

李禹焕作品

确实存在更紧迫的危险。这危险就在于,艺术时尚中否定规则的力量日渐增强。在这个大众教育时代出现如此情况并不令人惊奇,毕竟,一切教育都开始于“不要/不能”。要是不想在公共场合丢面子,我们首先得学会应陔回避什么。就行为教养来说这是天经地义,可是就艺术来说它却导向不假思索地接受禁忌。这些时尚的“不要”掌握起来是如此容易。任何人都能毫不费力地学会一幅画必须不能画得像“照片”,也不能“有情节”,甚至不能让人马上感到甜美。画一幅德朗塞布那样的画总是保险的。把你家墙上描绘漂亮女子的、泄露底细的版画摘下来吧,美女相片太俗了,给你的房间换一张抽象画,就等于宣布自己和正确的事情站在一边,和未来站在一边,和那张抽象画的不管什么意义站在一边。要是你还没有喜欢上它,可能是你自己的错,毕竟,只要足够努力,只要在艰苦道路的尽头有增强自尊的希望等着回报,还有什么是不能让自己努力喜欢的?

当然这样的情况也有光明的一面。在艺术已失去了那么多用处的社会里,让艺术保有“标志”功能可能也值了。毕竟它不是坏阵营的标志。经验表明挂着这类抽象画的房问可能会引发和鼓励最刺激的谈话,最少受偏见和偏执的左右。它将鼓励人们探索、实验、容忍不循规蹈矩者的观点,这些可能是安德烈·马松最想表达的,也是西方世界最珍贵的传统。因此,只要极右和极左两派都攻击抽象艺术,视其具有毁坏性,人们就几乎都会骄傲地站在抽象艺术一边。

可是我们按这种19世纪的政治思想来给世界分类还要持续多久?我们把知识生活“极端化”为“进步的”和“反动的”、“左倾的”和“右倾的”,这样还要持续多久?这些术语和观念,说到底,不是自然产生的。它们一度从法国大革命的希望与梦想中获得了自身的含义,那时各党派开始在从“右”到“左”的政治范围内给自己排位,一边是代表过去,一边则代表未来。可是一旦我们停止相信历史进步的无情脚步,一旦我们拒绝把自己想象为在历史的洪流里随波逐流,我们就发现,在尚未测绘的时间海洋上,正是我们自己要为自己的航向负责。要是我们选择德朗塞布,他没准就成了我们的未来。但是我们难道不能做出更好的选择吗?

在生活的各个方面,过于简单化地看待历史和人类命定目标的观点最近让位给了朴素的经验主义。这对艺术应当是个福音。在批评艺术中的某些方面时害怕被人发现自己投错了阵营,这已给理性讨论带来伤害太久了。说来像悖论,上述害怕和担心已经威胁到西方传统中最重要的东西——现代艺术本意要加以保护的东西——实验精神。

这个断言也许要略做说明。在科学领域,我们所谈的“实验”是指一些定义明确、范围清楚的事物。这种实验是用于证实或反驳某个有关自然性质的科学理论。就进步最恰当的本意而言,这样的科学实验有助于科学进步,哪怕其结果仅仅是更大、更好的汽车、炸弹或者空间飞船。当然,要紧的是,对于实验的成功与否,存在可以判断的公共标准。

“探索”、“实验”这样的词在艺术中仅仅是一些模模糊糊带有优越感的词,假如它们的目的是为了欺诈性地给画室套上科学实验室的光环,那我们就得追究一下成功和失败的标准。显然,这种标准无法像在科学中那样明确,同样明显,一次艺术实验的“成功”不能等同于公众的喝彩。可是除了把理论付诸实验,尽可能理性地加以探讨,检验理论能否解释得通,我看不出还有什么办法能讨论艺术的“理论”,评估它们的价值。

![刘玉来:书法与国画的关系简述[图文] 刘玉来:书法与国画的关系简述[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/saass4my22q.webp)

![妙手丹青写 赋得大世界——徐浩书画印象记[图文] 妙手丹青写 赋得大世界——徐浩书画印象记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2e4xexu5yda.webp)

![沉香的贵重:贵在稀有[图文] 沉香的贵重:贵在稀有[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/efeycykgn3v.webp)

![艺术作品可以进行线上股份交易吗?[图文] 艺术作品可以进行线上股份交易吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2qktgym1iwh.webp)

![碑帖拓片收藏市场高而冷[图文] 碑帖拓片收藏市场高而冷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mysjzmtz1is.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——张松:写的意蕴与书的神采[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——张松:写的意蕴与书的神采[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/glqz2ebmob4.webp)

![中国当代山水十大名家——林之源[图文] 中国当代山水十大名家——林之源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nvvfmzgzgou.webp)

![人与自然共寻诗—郝明然的中国画[图文] 人与自然共寻诗—郝明然的中国画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wuzlfhoxfhc.webp)

![宋青花小酒盅赏析[图文] 宋青花小酒盅赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5tl24jhemk.webp)

![势在必行的美术教育革新[图文] 势在必行的美术教育革新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pecye4ikkfq.webp)

![孟云飞:高校校名书法赏析之——吉林大学[图文] 孟云飞:高校校名书法赏析之——吉林大学[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ln1ayrkuu10.webp)

![Z世代爱上中国远古文化 “半路出家”学插画[图文] Z世代爱上中国远古文化 “半路出家”学插画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4o0guj0b4h.webp)

![穿行于大都会艺术博物馆 陈丹青“撩拨”大众审美[图文] 穿行于大都会艺术博物馆 陈丹青“撩拨”大众审美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mrkszt0pii4.webp)

![周理真:领悟内心不同的光芒[图文] 周理真:领悟内心不同的光芒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zfxmdjmmtyp.webp)

![用一汪清水述说奥菲利亚的悲伤[图文] 用一汪清水述说奥菲利亚的悲伤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b0mjxmhbmui.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![海上雅集精品赏析:日本茶具[图文] 海上雅集精品赏析:日本茶具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nobxw0kmh3r.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)