近日,芝加哥艺术博物馆的新展“马奈和现代之美”呈现了马奈晚年的一系列作品,从时髦女郎的肖像到色彩明快的水果静物,马奈透过绘画表面所展现的愉悦性,表达当时法国社会的方方面面。展览的确展现了晚年马奈如何表现“现代之美”,但忽视了他作品中对于社会、政治与历史更为深刻的剖析。作为现代绘画史上的重要任务,马奈明白,如果他能够透过表面看到更为丰富的内在的话,即使是一条裙子、一束花,也能表现反叛和沉思。

《草地上的午餐》,1862

《草地上的午餐》,1862

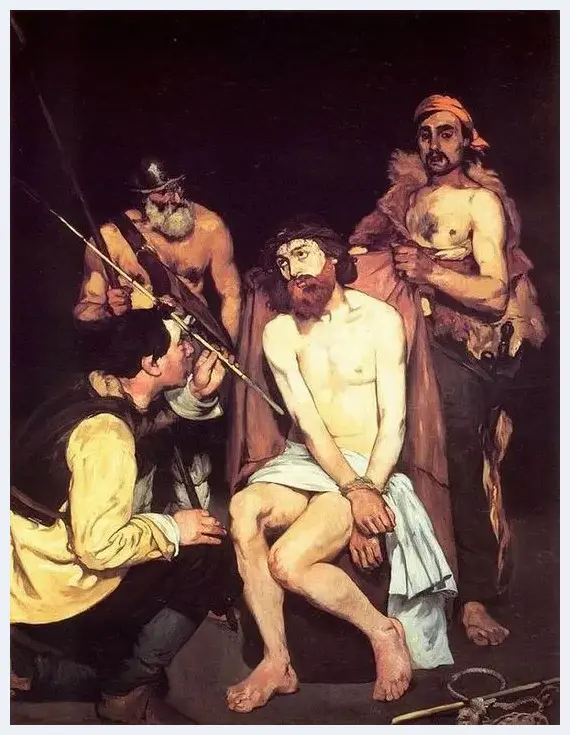

我不知道他曾多少次回想起当时的事情:愤怒、责备、耻辱和荒唐。1865年,也就是巴黎沙龙拒绝了他那幅《草地上的午餐》的两年后,沙龙的“看门人”将他的两幅作品纳入了这个欧洲最负盛名的展览。一幅描绘了基督被罗马军团嘲笑的宗教场景,另一幅则让沙龙的3500多件作品黯然失色,并且引发了一起巨大的丑闻。相比之下,最近发生在惠特尼双年展上的骚动简直像日本能剧一样庄严。

他是巴黎的中产阶级,即使他那坦诚的画作将他置于整个主流机构之外,他仍然渴望大众认可和公民荣誉。他对现代艺术发起了第一波打击,却也为此付出了沉重的社会代价。随着年龄的增长,他不再像让他声名狼藉的年轻时代那样朴素坦率,而是转向描绘花卉、果盘以及时髦女郎,这些绘画更为明亮,让人愉悦,甚至受到了保守的沙龙的青睐。

这是这位19世纪最伟大的画家的悖论,也是展览“马奈和现代之美”的关键,展览正在芝加哥艺术博物馆举行,聚焦马奈在1883年去世前的六七年内的艺术。 “马奈和现代之美”突出这些晚期的肖像、风俗画以及静物画,它们新鲜、充满魅力,甚至有点过于时尚,在过去的一百年里,那些着迷于“奥林匹亚”以及类似形象的艺术史学家们常常会用三个词语一以概之:轻率、时髦以及女性主义。

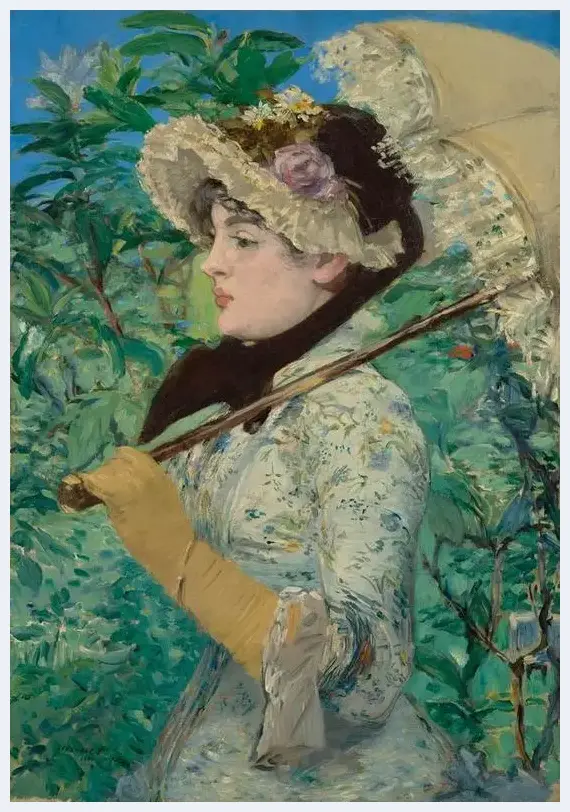

《春天》,1881

《春天》,1881

“马奈和现代之美”还有一个更为深远的任务:提高马奈最后的杰作之一,《春天》的声誉。在一个多世纪的无人问津之后,位于洛杉矶的J·保罗·盖蒂博物馆在2014年时将其收入。这幅画作于1881年,1882年时和更为著名的那幅《弗里-贝尔杰酒吧》在当年的沙龙上展出。《春天》描绘了一个时髦的巴黎女人,她在花园中陷入了沉思。

对于那些仍然沉迷于20年前《草地上的午餐》和《奥林匹亚》所呈现的令人震惊的现代性的人们来说,《春天》所洋溢着的直率的愉悦带来了莫大的挑战。

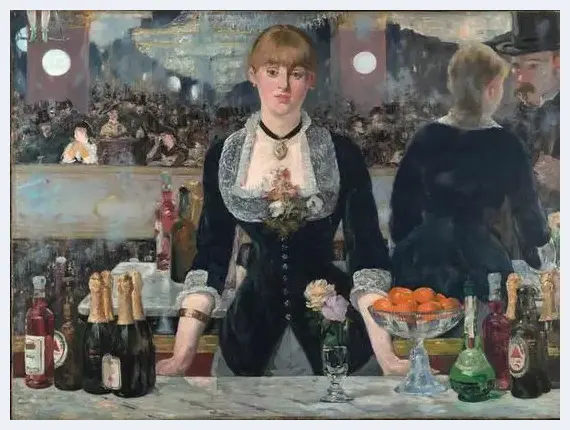

《弗里-贝尔杰酒吧》,1882

《弗里-贝尔杰酒吧》,1882

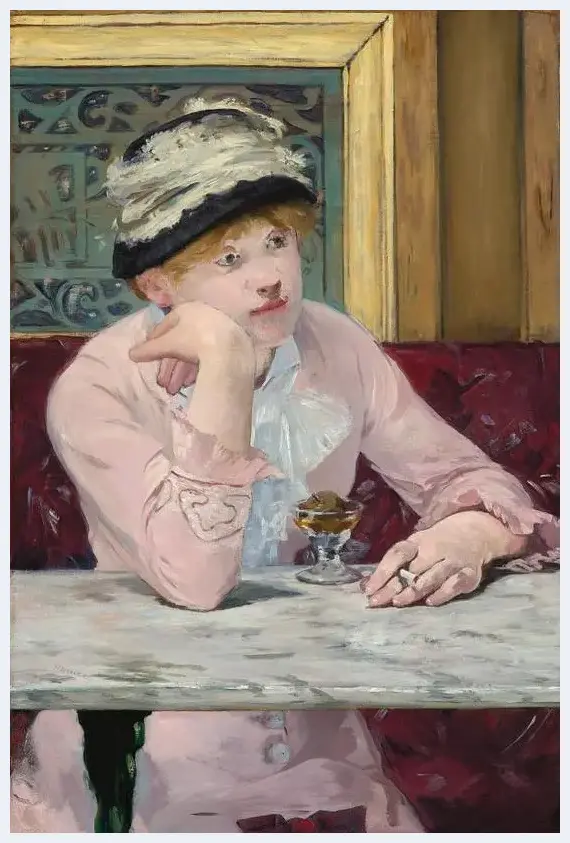

19世纪70年代末,马奈一边拥抱美,一边对新第三共和国的社会环境进行了敏锐的观察,当时,国家终于从普法战争的失败中恢复过来,摆脱了旧的道德秩序。那些表现巴黎光鲜亮丽的“咖啡厅文化”的场景展现了大众休闲和性观念,比如在《梅子白兰地》中,一个忧郁的女子在大理石桌边,陷入沉思,她面前摆着酒,手上夹着烟;在《咖啡厅演奏会》中,一名头戴高帽的绅士和一位工薪阶层的女护士在一起饮酒,而这些特征在《弗里-贝尔杰酒吧》中达到了高峰,作品呈现了一道光学与社会的谜题。

《梅子白兰地》,约1877

《梅子白兰地》,约1877

《咖啡厅演奏会》,1879

《咖啡厅演奏会》,1879

不少晚期的静物画同样展现了愉悦性和都市性。展览上有一幅作品来自私人收藏,在近20年的时间里未曾公开展出,作品描绘了半打牡蛎和一瓶冰凉的香槟,笔触明快,引人入胜,画面上还有一把日本扇子,非常时髦。“一个人必须做到绝对的现代,”兰波在几年前曾这样说过,而马奈显然坚持这一原则——对他而言,巴黎的咖啡厅和公园不只是休闲的场所,也是新生活开始的地方。

马奈一直都深谙女性时尚,展览“马奈和现代之美”仔细地研究了这位艺术家在晚年的创作中如何通过服装和配饰来展现现代性。

《在温室里》,1877-79

《在温室里》,1877-79

在作品《在温室里》中,一名女子坐在长凳上,面无表情地凝视着中景,一个男子沉默而苦恼地弯下腰。他们的左手各自戴着一枚婚戒,彼此靠近却又没有触碰到对方。画中的女子身着最新的服装:一条修身的灰色百褶裙、一条丝绸腰带,一把淡黄色的阳伞,以及让她焕发活力的帽子和手套,这一切构成了画中暧昧不明的氛围——调情、分手,又或是和解。如果说《奥林匹亚》是直率的,那么这幅画面是开放的,马奈用模糊而流动的笔触捕捉了这一切。

和崇拜他的那些外光派印象派画家不同,马奈自始至终都是在工作室里创作的艺术家。1879年,他的健康开始恶化,他转向较小的画幅,有时专注于艺术市场,并经常和朋友们分享他的作品。他给他们写了许多信,里面包括梅子、栗子甚至虾的速写。

《水晶花瓶里的鲜花》,1882

《水晶花瓶里的鲜花》,1882

1880年以后,粉彩成为了一种颇受青睐的媒介,常常被用于描绘女性的绘画中。马奈在慢性病痛中用粉彩画下了一系列描绘水果和鲜花的小幅画作,它们表现了这些事物的新鲜诱人,展现了艺术家的才智。在展出的这些静物画中,有一幅呈现了四个苹果在白色餐桌上摇摇欲坠又保持平衡的样子,这件作品借展自杰夫?昆斯的收藏。

“马奈和现代之美”的举行在很大程度上要归功于过去三十多年间对这位艺术家所做的女性主义研究,策展人们甚至选择了柔和的玫瑰色与暗紫色来布置展墙,表明他们已经接受了昔日人们对马奈晚期作品“女性化”的抨击。不过,马奈一直都是多面的。即使是在晚年,那个更为温和的马奈身上仍然存在着一个具有深厚政治和历史背景的艺术家。展览上缺失马奈在1881年创作的重要肖像画《逃亡的罗什福尔》,以及另外两幅晚年创作的海景画。正如艾伦在展览图录中所说,马奈生命的最后几年正是法国划时代的政治转折时期,这些海景图和政治罪犯的肖像构成了马奈长期以来始终将历史绘画风格与时事交织在一起的最后一幕。

《逃亡的罗什福尔》,1880-81

《逃亡的罗什福尔》,1880-81

我怀疑,这些作品之所以没有出现在展览上,是因为他们想要突出作品《春天》,这幅画出现在展览图录的封面以及各大海报上。但是在我看来,《春天》平庸而过于精致,它对于时尚和技巧的结合最终表现为一种粗鄙,不同于《在温室里》冷峻而仔细的描写。策展人们大肆宣传,在1882年的沙龙中,比起让人感到陌生和沉闷的《弗里-贝尔杰酒吧》,色彩明快的《春天》更受观众和批评家的青睐。不过,我不知道为什么他们认为那些曾攻击《奥林匹亚》的人们的评价突然有了说服力。

我一共走入展厅三次,在第二次和第三次之间,我走上楼去看了博物馆里最珍贵的一幅马奈作品:《被士兵们嘲笑的耶稣》,这幅画在1865年的沙龙上激起群愤后幸存下来。我试图打消我的看法,即这幅坦诚的杰作,这幅表现了油画画布二维性的作品要比楼下那些时髦的场景更加重要。

《被士兵们嘲笑的耶稣》,1865

《被士兵们嘲笑的耶稣》,1865

为什么我这么重视这幅早期的马奈绘画?仅仅是因为我认为艺术的使命不止于传递愉悦吗?

还是因为,作为一个现代人,我一直被训练要对于美的“诡计”保持警觉?

马奈出现在公认的现代西方绘画史上,在绘画史上,一代代自以为是的人对于“美”发起了一次次进攻,每一代人都认为他们的艺术最终能够拯救丑陋的社会。但是马奈明白,如果他能够透过表面看到更为丰富的内在的话,即使是在一条裙子、一束花甚至是一堆草莓当中,也能表现反叛和沉思。这是通往现代性的另一条道路。

展览将持续至9月8日。

![他们和达·芬奇齐名[图文] 他们和达·芬奇齐名[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1w1cawnsu1v.webp)

![“超越性”在中国当代艺术界的缺失[图文] “超越性”在中国当代艺术界的缺失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1z3guf5pkx1.webp)

![中国油画市场持续低迷 转变观念亟待破局[图文] 中国油画市场持续低迷 转变观念亟待破局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kuo4fvjouyw.webp)

![范迪安:万般仪象出心源——评陈求之的“激扬文字”[图文] 范迪安:万般仪象出心源——评陈求之的“激扬文字”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pi3sws2y0qj.webp)

![年终岁末 盘点2014年艺术世界输赢榜[图文] 年终岁末 盘点2014年艺术世界输赢榜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycaie4t2qda.webp)

![网上艺术赝品交易活跃[图文] 网上艺术赝品交易活跃[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/flj12cb5jp1.webp)

![笔情墨趣的交响——朱松发作品解读[图文] 笔情墨趣的交响——朱松发作品解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkcpynm4von.webp)

![诗意的情怀[图文] 诗意的情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nywfoloney4.webp)

![艺术品交易亟待监管规范[图文] 艺术品交易亟待监管规范[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o52ikun5ye2.webp)

![画家闫景阳——浅议黑土画派的绘画风格[图文] 画家闫景阳——浅议黑土画派的绘画风格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gdgnegksd4e.webp)

![资金少 介入迟 价太高 收藏还能怎么玩[图文] 资金少 介入迟 价太高 收藏还能怎么玩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wk2jll0b0hu.webp)

![熬过五年调整阵痛中国艺市迎来转机[图文] 熬过五年调整阵痛中国艺市迎来转机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/35xkjlnqjdc.webp)

![贺岁金条闻鸡起舞 掀起新一轮投资热潮[图文] 贺岁金条闻鸡起舞 掀起新一轮投资热潮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kqibjptyxtd.webp)

![七夕节——中国情人节我们要读的情书故事[图文] 七夕节——中国情人节我们要读的情书故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dd10iboc51j.webp)

![蒙汉双合体书法艺术首创者思勤高娃艺术探索之旅[图文] 蒙汉双合体书法艺术首创者思勤高娃艺术探索之旅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fyo0pf0o1d1.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)