张郎郎 《心中的莲花》 300×205cm 丙烯 2017

张郎郎 《心中的莲花》 300×205cm 丙烯 2017

原色的郎郎

陈丹青

我所记得的郎郎的模样,是在四十年前,鼻梁挺,头骨正,十足帅哥,开口便是共和国腔调的京片子。那时郎朗三十五岁年纪吧,正在老美院U字楼教室举办婚礼,那天下雨,我路过,头一回听到西洋的摇滚乐。

张郎郎 《海默印象》75×100 cm 综合材料 2014

张郎郎 《海默印象》75×100 cm 综合材料 2014

胡兰成写过一个意思,我很记得,大意是:人即便有过生死阅历,要能脸上不留故事,乃是本色。我瞧着郎郎,总不能相信他曾入狱,陪过法场……日后读他回忆局子里的文章,连连惊异,还是对不上他那张脸。

张郎郎 《曾经烧过方为水》 75×100 cm 综合材料 2016

张郎郎 《曾经烧过方为水》 75×100 cm 综合材料 2016

此后郎郎去了美国,又回中国,间中几次晤见,照旧言笑晏晏,谈锋健——他当年的朋友告诉我,出狱后与哥们儿头一顿饭,郎郎木呐良久,难以开言,因在关押中缄默过久了——倏忽四十年,如今他竟七十五龄了么?上个月得到他一大批近年的画作,又吃一惊吓——哪像是古稀之年的涂抹,简直如少年人所画的大卡通,满纸天真,比我识得他时还年轻。

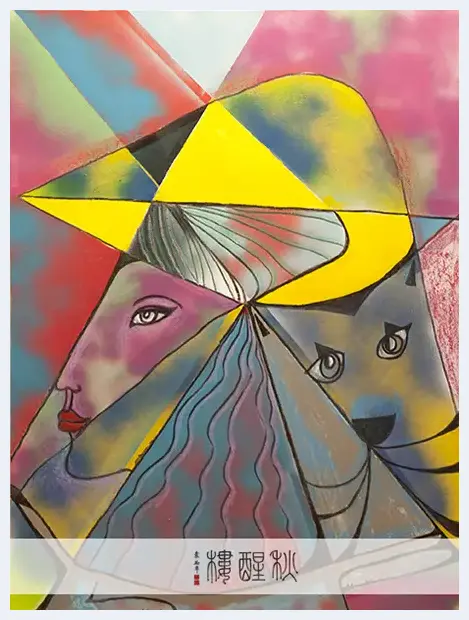

张郎郎《破帽遮颜》 75×100 cm 综合材料 2017

张郎郎《破帽遮颜》 75×100 cm 综合材料 2017

郎郎生在延安,父母是名画家和学院领导。昔年京城有这么一群来去生风的文艺高干子弟,郎郎大约是画圈子红色顽童中资格最老者,上世纪六十年代,二十郎当窜上来,个个性情爽朗,照如今的说法,就是很“阳光”。多年后我才明白,他们的父辈便是民国年间顽皮透顶的左翼青年,以西洋人同期的概念,属于前卫人物,才情高,性子烈,孩子可就逃不掉基因遗传,与时代错位而遭殃了。以当年美术圈种种政治八卦的外传,郎郎或许是最有名的一位,险些丢了性命。

张郎郎 《慨当以慷》 75×100 cm 综合材料 2016

张郎郎 《慨当以慷》 75×100 cm 综合材料 2016

现在想来,那时的张仃老两口该是多么焦虑而慌愁啊。

做名家的子弟,其实委屈。因是张仃大公子,我常忘了郎郎也画画。一看之下,论来路,还能见到他父亲的影子。现在的青年对郎郎上辈的语境,实在太隔膜了:他父亲虽是投奔延安,之前,却是上海以张光宇叶浅予为首的都市流行美术家——几几乎类似日后的安迪 沃霍之流与纽约的关系——早在三十年代就玩欧美早期现代主义的前卫花招了。

张郎郎 《青山微风过》 75×100 cm 综合材料 2016

张郎郎 《青山微风过》 75×100 cm 综合材料 2016

三十年代上海滩文艺圈种种弄潮儿,往往是延安逆子的前期生涯。到了五十年代,张光宇张仃一路上海流行美术被归到工艺口子,虽属贬抑,但也就假了工艺之名,在苏式宣传画路外留存了所谓“形式主义”空间,郎郎在这路美学中长大,住家院子里全是老前辈,濡染之下,至今还能看出“毕加索加城隍庙”的美学遗传。

张郎郎 《挑灯夜读》 75×100 cm 综合材料 2017

张郎郎 《挑灯夜读》 75×100 cm 综合材料 2017

但他不再如父辈那样高举实践,如政治宣言,与时代相拮抗:郎郎只是画画玩玩,抑或是老来的嬉戏。从反复出现的符号看——女孩、家猫、金鱼、鸽子——这种游戏感是随意的、轻快的、孩子气的,随手一勾,完全没有父辈的美学野心。可是那组想象的风景却是介入的,当真的,热烈的,恍如少年的梦。在我看来——不知是他的无意识还是潜意识——郎郎在描绘中追寻他的童年,试图抵达他闯祸被难之前的心境和岁月。那是完全排除了政治、社会、岁月,排除任何真实经验的世界,一个原色的,简单的,只剩快乐的世界。

张郎郎

张郎郎

张郎郎,1943年出生于延安,画家、诗人、作家。

其父亲张仃先生是中华人民共和国国徽主要设计者、开国大典的设计人、绘画大师。其母陈布文先生是作家、教师,曾任周恩来的机要秘书。

1968年,张郎郎毕业于中央美术学院美术史美术理论系。

1978年至1980年任中央美术学院美术史系教员,院刊《中国美术》《世界美术》编辑。

曾任《中国美术报》副董事长;康乃尔大学东亚系驻校作家,同时在语言系教授汉语;海德堡大学汉学系驻校作家,同时教授汉语及中国文化;在华盛顿美国国务院外交学院教授汉语及中国文化,培养将要到中国工作的外交官。

张郎郎自幼喜欢写诗、写作,先后出版了《从故乡到天涯》《大雅宝旧事》《宁静的地平线》《郎郎说事儿》等文集。1987年小说《老涛的故事》荣获《钟山文学奖》最佳中篇小说奖。

1987年在美国缅因州立大学举办个人画展。

1992年在美国加州桑塔克鲁茲举办个人画展。

2011年12月11日~31日在798盛世天空美术馆举办“热情 。 红与黑”个展,展出版画作品15幅。

2017年7月8日~17日在清华大学美术学院美术馆举办大型个人画展“一个文人的从心童画”,展出绘画作品60余幅 。参加开幕式的有文化界、美术界、演艺界等知名人士以及众多好友近一千余人。

2018年11月,人民美术出版社出版张郎郎大型综合画册《张郎郎画集》。

张郎郎 《泰山鸿毛一样轻》 150×100 cm 综合材料 2014

张郎郎 《泰山鸿毛一样轻》 150×100 cm 综合材料 2014

我喜欢灰调子,迷恋微妙的差异,我不会像郎郎那般阳光,抹开橘黄、翠绿和纯净的钴蓝。我能明白张仃的儿子何以如此画画,但无法明白一个年逾七十的老男人何以如此画画。我记得五六十年代的共和国子弟如何阳光,但我不曾亲历牢狱之灾和劫后余生:该怎样看待并解读郎郎此时的绘画呢?

张郎郎 《金鸡唱金阳》 75×100 cm 综合材料 2016

张郎郎 《金鸡唱金阳》 75×100 cm 综合材料 2016

那个年代的多少阳光男孩,被毁了,或苟活残生,自行枯萎……据我所知,劫难后的郎郎曾在八十年代动过手术,从那时起,据说在他胸膛藏着被器械把控的心跳。这是奇迹、命运,还是仅仅因为这条性命的顽强?我们并非没见过能从刑场和手术台成功逃逸的人,可是这个人如今愉快地画画:或许,正因如此,这个人愉快地画画。

张郎郎 《简洁》 75×100 cm 综合材料 2016

张郎郎 《简洁》 75×100 cm 综合材料 2016

我希望以上全是错位而过度的解读——来自对人的经历与作品的附会,并添加想象——人无法装作愉悦,这是一批完全看不到阅历与岁数的绘画。作者抹去了,甚至不曾意识到他曾经历的一切,成功地,有如快活的男孩,活在童年。

但我要赶紧追加一句:郎郎的作品,并不是儿童画。

2018年10月1日写在北京

![艺术“数字化” 价值几何[图文] 艺术“数字化” 价值几何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vs5y0ja1rvu.webp)

![近距离[图文] 近距离[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hpmsacsou2k.webp)

![姚谦:给年轻资金不足的藏家另一种收藏论[图文] 姚谦:给年轻资金不足的藏家另一种收藏论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1i15viyc5dn.webp)

![试水收藏 AI画作能否改写市场格局[图文] 试水收藏 AI画作能否改写市场格局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2rbxvu3qbpj.webp)

![艺术品物流60%风险发生在路上 制约艺术品市场[图文] 艺术品物流60%风险发生在路上 制约艺术品市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5bgoulvxo4p.webp)

![当代最具收藏潜力的艺术家:窦德盛[图文] 当代最具收藏潜力的艺术家:窦德盛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/knbzprpvakg.webp)

![刘宇一油画作品《瑶池会仙图》鉴赏[图文] 刘宇一油画作品《瑶池会仙图》鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0gw00xmgi2e.webp)

![传艺术之大美——画家王少川[图文] 传艺术之大美——画家王少川[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eylf5hhslv0.webp)

![关于国画家白国文的工笔艺术[图文] 关于国画家白国文的工笔艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v1qc3t4bv3f.webp)

![对鲁本斯的重新定位:启发灵感的肉体[图文] 对鲁本斯的重新定位:启发灵感的肉体[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/00gdjjns0tq.webp)

![玉兔迎春 丹青贺岁——著名画家贾鹏[图文] 玉兔迎春 丹青贺岁——著名画家贾鹏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nralwuyyuib.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家苑贺斌[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家苑贺斌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/solhuyhevjk.webp)

![“德艺双馨”当代著名艺术家——黄建南先生[图文] “德艺双馨”当代著名艺术家——黄建南先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jltvkamhcbn.webp)

![李牧遥绘画中的小情绪尽显创意[图文] 李牧遥绘画中的小情绪尽显创意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvds144zy22.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)