北京,唐代称幽州,是一个让大唐既爱又恨的城市。爱是因为此地是唐朝抵御奚、契丹的屏障;恨则缘于此处是安史之乱的策源地,直到唐朝灭亡,此地的藩镇割据一直让唐中央不知所措。当大唐王朝首都长安的物品跨越一千多公里运到幽州,这种空间与时间的交织会碰撞出何种精彩的火花呢?一千二百多年前,安禄山在幽州发动席卷半个唐朝的安史之乱,但最终也没能把长安的宝物运到幽州。一千二百多年后,国家博物馆特意举办了“大唐风华”展览,让身处唐朝边疆的幽州地区也可以欣赏到来自长安的美妙藏品。笔者数年前求学于西安,部分展品此前已数次欣赏,其中还有的近距离接触过。这次于一千公里外的北京与它们再度重逢,感觉十分亲切。

展览以“大唐风华”为题,汇集了陕西省近120件(套)唐代精品文物。它们分别来自于陕西历史博物馆、陕西省考古研究院、法门寺博物馆、西安博物院、西安碑林博物馆、昭陵博物馆、乾陵博物馆、西安市文物保护考古研究院、长武县博物馆等九家文博单位。从展品的质地看,包含有石器、玉器、木器、竹器、铜器、铁器、金器、银器、瓷器、纸类文物等,以上均为可移动文物。这次展览还有了几件原则上为不可移动文物的壁画,这些从韩休墓、武惠妃墓中出土的精美壁画,经过复杂的工艺以及长途跋涉至北京,让人十分惊喜。可见这次展览无论从规模还是展品级别均让人有更高的期待。

不久前,微博上一位朋友在笔者考察寺庙的动态下评论说“学你们专业真好,去哪里玩心中都有故事”。联想到近两年央视热播的“国家宝藏”节目中,对每件文物都进行前世今生的叙述,让观众穿越古今,感受文物之美。笔者也是带着这样的想法,近距离接触这些文物,向大家叙述观展的心得与体会。

展览共分为六个单元,第一单元为“文武安天下”。这部分叙述着唐朝立国与治国的故事。从陈列出来的展品看,既有治乱世的能臣,比如由许敬宗撰写的陪葬昭陵的唐俭墓志;又有平定内乱的武将,比如参加了同突厥、“安史之乱”余部及吐蕃战争的唐中期名将马璘。巧合的是,马璘死后葬于西安,他可能不会想到,一千多年后,自己的墓志会出现在安史之乱大后方的幽州。当然维持唐朝国祚长久不光要有能人,一个优良的制度是国家运行的保障。关于唐朝制度,此次展览中出现的文官与武官俑代表了唐朝的文武官制度,以及文官参与的三省六部制及中书门下体制,武官参与的北门禁军以及南衙诸卫。值得一提的是,这次展品中有一把“水晶缀十字铁刀”,因这把刀出土于曾经担任右领军大将军窦皦墓,所以学者们推测它可能就是唐初期南衙十六卫依仗所用。最后保家卫国还需要一支精良的军队,展品中有一组(共四个)彩绘贴金骑马俑,这套骑马俑骑士与马均身披铠甲,这也反映出虽然当时轻骑兵已是战争主力,但重骑兵依然保留在骑兵建制中。

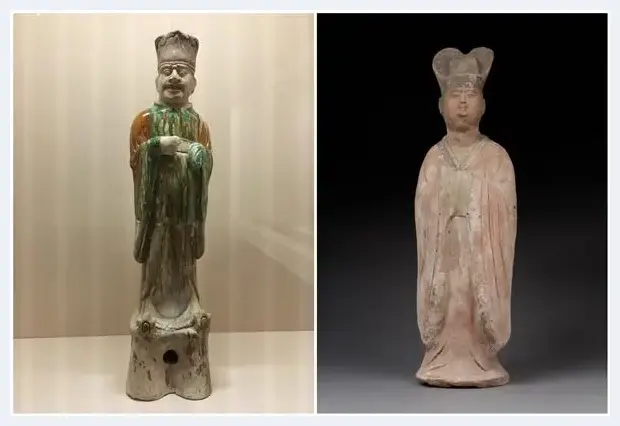

武官俑与文官俑

水晶缀十字铁刀与彩绘贴金骑马俑

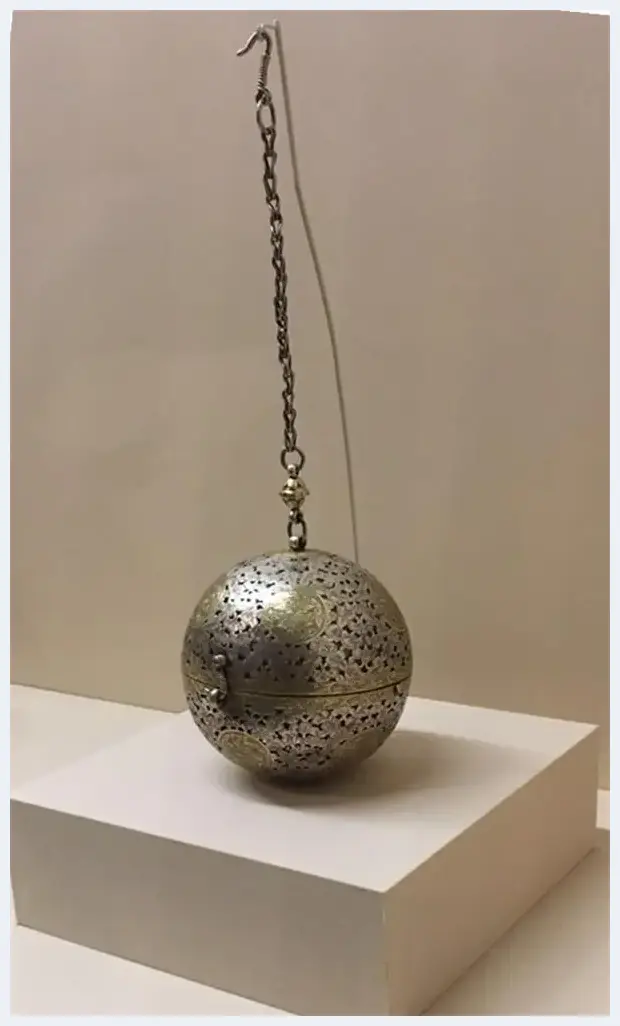

看完唐朝治国安邦的必要条件后,接下来欣赏的是唐朝皇室的富裕程度。这单元的主题便是“皇室的珍宝”。藏品展示了唐朝宫廷的宝物。这些器物一方面说明唐朝的国力强盛,既有异域的奇物异产,又有地方官员进贡的珍品,另一方面也说明唐朝工艺制作水平的高超。这种高超不仅体现在器物形制的多样化、还有器物工艺的精细化。不仅质美,而且量大,同时器物造型也比较大。这些藏品中最让我惊讶的是“鎏金双蜂团花纹镂空银香囊”。上半年播出的《国家宝藏》中,也有一件银香囊,为出土于何家村的“葡萄花鸟纹银香囊”,但这款香囊形制较小,为随身携带之物,可惜这次展览它并未参展。此次展览出来的银香囊出土于法门寺地宫,形制相较于何家村窖藏的大了很多,推测应为室内挂饰。虽然用途相异,但使用了一样的工艺技术。两件香囊中均有两层双轴相连的同心圆机环,无论外壁球如何转动,里面的香料均不致洒落。既然是皇室珍宝,便不得不提到大名鼎鼎的何家村窖藏与法门寺地宫。在展厅中,中间两处展柜的藏品便分别来自两地,何家村窖藏展柜主要为医药炼丹使用物品,法门寺地宫为唐代皇室饮茶器具。从这些展品中,可窥见皇室的一些生活状态。当然两处地点的宝物还分散在其他展柜,足以见到这两地的藏品之多,种类之全以及质量之高。皇家所用的器物除了上述的特征外,还有一点便是有着中西合璧的艺术性。比如何家村窖藏的“鎏金飞廉纹六曲银盘”与“双狮纹银碗”,这两件器物均采用了“徽章式纹样”,这种纹样“本是萨珊艺术特征,却在唐代得到广泛的应用”。这两件器物的萨珊文饰中,环绕的一个为飞廉,另一个为双狮,两种动物形态均有着本土化特征,可见“(徽章式纹样)在改造过程中,逐渐失却了原产地的大多数特征,兼收并蓄之后,出现了别具一格的纹样。”(齐东方:《隋唐考古》,北京:文物出版社,2002年,第230页)

双狮纹银碗与鎏金飞廉纹六曲银盘

鎏金双蜂团花纹镂空银香囊

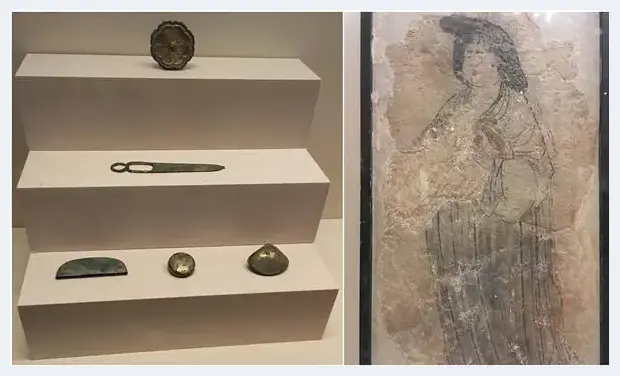

看了如此精美的皇室珍宝,便需要思考一个问题,当时人的审美如何呢?接下来便进入了最能反映一个朝代审美特征的单元。即第三单元“长安多丽人”。部分是有关唐代妇女生活的展示,其中也包括各种唐代妇女的形象,换句今天的话说就是唐代的“时尚圈”。前些年,性别史研究在学界受到很大的重视,研究成果从妇女服饰到女性心态,从女性家庭生活到娱乐休闲活动,可谓无所不包。但“纸上得来终觉浅”,有关唐代女性的展品便成为我们近距离观察她们的重要途径。尤其是壁画的展示,为我们呈现出了当时女性形象的诸面向,历史现场感十足。近些年电视荧屏中出现了不少反映唐代后宫生活的作品,但唐代女性究竟是何面目呢?唐朝真的是“以胖为美”么?很幸运,这次展品中有来自唐初与唐中期的女性俑,对比来看,唐初女性俑的身形明显瘦于唐中期,可见“以胖为美”并非一以贯之,而是随着国势发生变化的。这些女性俑中,有一批身着胡服或头戴风帽,明显受到西域文明的影响。了解了女性的形象,接下来便要看看唐代女性是如何化妆的,展览中有一套唐代妆具,里面包括了“菱花金背镜”、“剪刀”、“蚌形盒”、“圆盒”以及“梳背”。从这些器具再联系到壁画中的女性样貌,我们便可以想象一位唐代女性早起梳妆打扮以及化完妆的场景了。

妆具和捧包裹侍女图

由上文可见,唐代的时尚圈丝毫不逊于当代,那这些达官贵人除了时尚以外有哪些娱乐休闲活动呢?接着我们便进入到第四单元“骑猎散歌尘”。这部分藏品主要反映唐代社会生活娱乐的多种场景,既有马球等体育活动,也有乐舞等艺术展现。比如藏品中的“含元殿‘毬场’石志”,这块石志出土于大明宫含元殿,可见当时在皇宫中建有马球场。同样在李邕墓出土的壁画“胡人打马球图”则是继章怀太子墓发现马球壁画后的又一重要发现。虽然壁画内容已经残缺,但我们仍可以感受到马球比赛激烈的氛围。这些展品中有一件比较特殊,它有着外国器具的造型,但器具中人物服饰却为中式,同时还把唐代音乐有机结合在一起,即“伎乐纹八棱金杯”。这件器物上有乐伎、抱壶者、执杯者以及舞蹈者,从样貌上看均为胡人。从杯的形制来看,学者认为可能是外国输入的器物或者由外国工匠所做。

纵览这些藏品,其中的特征是唐朝的对外文化交往不仅频繁同时颇有深度。造成这种局面的原因与唐朝皇室的胡族血统颇有关系,“正是统治者身上的夷狄血统和源自关陇集团内部固有的文化倾向,使得他们能以更加宽容和开放的心态,大量吸收和接受外来的宗教与文化”(李松涛:《唐代前期政治文化研究》,台北:学生书局,2009年,第60页)。当然这些藏品主要展示的是唐代上层人士的生活场景。

至于当时长安平民生活是否也如上层一样受到外来文明的深刻影响呢?对此,唐诗中有着明显的描述,比如贺朝的《赠酒店胡姬》:“胡姬春酒店,弦管夜锵锵。红毾铺新月,貂裘坐薄霜。玉盘初鲙鲤,金鼎正烹羊。上客无劳散,听歌《乐世》娘。”这首诗很生动地描述了平民社会中娱乐场所的场景。但一些大臣则鲜明地指出胡风带来的负面影响,比如武平一指出“伏见胡乐施于音律。本备四夷之数,比来日益流宕。异曲新声,哀思淫溺,始自王公,稍及闾巷。妖伎胡人,街童市子,或言妃主情貌,或列王公名质,咏歌蹈舞,号曰合生。”可见当时的胡风是自上而下影响了整个社会从而致使整个社会风俗发生了变化。

胡人打马球图和含元殿“毬场”石志

从上文中娱乐休闲生活的叙述中,我们看到唐朝社会中有着大量的胡人,接下来便需要了解一下这些胡人在当时唐朝的情况。第五单元“大唐异乡客”便展示了唐朝的域外人士。与其说这些人是唐朝的外来客,不如说当时的唐朝本身就是一个世界性帝国,虽然国家有对异邦人的明确区别,比如唐律当中,把这些异域人称为“化外人”。但在唐代中前期,从皇室到平民,身边的异域人士恐怕已成为生活的一部分。而且从法律层面让这些人享有一定的治外法权,如《唐律疏议》中就提到两个相同国家的人互相侵犯,那依照他们国家的俗法。在藏品中,有不少反应这些化外人生活的场景。比如韦贵妃墓中出土的《胡人备马图》壁画,这幅壁画保存完整,色彩鲜艳,对胡人装束以及样貌刻画很到位。它表现的是两位胡人驭者为主人备马的场景,可以想见当时社会上层家中,已经存在不少胡人的仆人。说到仆人,不得不提的是当时社会中存在的“昆仑奴”,在这次展览中有一件来自于长武县博物馆的“彩绘黑人立俑”,这则立俑与唐墓壁画中的昆仑奴形象接近,所以认为其应是唐代史书中的昆仑奴了。关于昆仑奴,学界研究有很多,基本认为“他们有的来自非洲的黑人,有的为散居南海各地的昆仑族人,有的也可能是南海之矮黑种人”;他们有些是作为南海诸国的贡品而来,有的则是人贩贩卖而来。他们除了做官私奴婢外,还有成为水手或者修船杂役的人员,但总数其实并不多(李季平:《唐代昆仑奴考》,唐史研究会论文集,1980年,第116页)。从这些藏品背后反映出的文化的深度交流在我们今天来看恐怕仍会觉得不可思议。

胡人备马图和彩绘黑人立俑

上述五个单元多是从物质层面观察唐代的社会,接下来第六单元“学理共归真”则是从精神思想层面观察唐朝。众所周知,因为民族的多元化,造就了异彩纷呈的思想文化,最能反映这些思想文化多样性的要属宗教艺术了。在当时的唐朝境内,从皇室到平民,从本土居民到异域人士,他们对与不同文化的吸收和运用达到了一个较高程度。尤其以儒释道三家的发展最为精彩。在藏品中有一件为韩休墓出土的《高士图》壁画,从学界研究来看,唐代高士图是沿袭魏晋竹林七贤图而来(戴一菲:《唐诗中的隐逸传统与高士图的流变》,《学术研究》2016年第6期,第173页),所以反映的多是隐逸人物题材,这也反映出唐代中前期的隐士思想,而这很可能是那些于安史之乱时期逃入山林不愿仕伪官员的思想根源。在这些藏品中有一件近些年颇受史学界关注的《升仙太子碑(拓片)》。这件藏品不仅书法价值极高,而且其碑文以及石刻形制对于研究武周晚期的政局以及武则天晚年心境有着重要价值(唐雯:《<升仙太子碑>的生成史及其内涵重探》,《文汇报》2018年3月30日第W10版),可惜这次的展品中并未有原石。

既然提到宗教问题,在唐代不得不提的便是佛教,此次展览中有两件舍利装具,一件为法门寺出土的“鎏金如来说法盝顶银宝函”,另一件为国家博物馆藏“大唐智藏禅师舍利装具”。其中“银宝函”只是佛指舍利八重宝函的第四重,所以只能看到这层宝函周边刻画的佛教人物形象,而其中盛放的物品并不能见到。国博藏“舍利装具”则为我们展示了函中的器物构成,包括石函、铜函、银瓶、金钵以及绿色琉璃瓶。但这次展示品中并未有石函,但我们从相关研究可以发现,石函上长67.5、上宽63厘米;下长7 6、下宽64厘米;高43.5厘米,形制相较于展示出来的铜函要大很多,在石函内的石板盖及盝顶盖的铭文中,记述了智藏禅师步入佛门及之后的人生经历,并且订正了《续高僧传》中智藏禅师去世时间的错误,与《续高僧传》中的内容既互为印证也相互补充,有较高的史学价值(关双喜:《珍贵的大唐智藏禅师舍利装具》,《中国历史文物》2007年第6期)。当然这部分的藏品还有很多,比如唯一现存的唐代帝王墓葬中的镇墓石“李旦镇墓石”,还有包含汉文与中古波斯婆罗钵文两种志文的《苏谅妻马氏墓志》等等。这些展品不仅带我们感受到了唐代社会浓厚的宗教氛围,同时也让我们体会到大唐包容的心态。

鎏金如来说法盝顶银宝函和大唐智藏禅师舍利装具

参观至此,“大唐风华”的展览便进入尾声,限于文章规模,我不可能对所有文物一一叙述,只是挑拣出自己感兴趣的进行了分享。这场展览也让我再次穿越回大唐,站在一千多年前古人使用过的器物前,感受那个盛世带给我的视觉冲击。随着近些年国家对历史文化的大力宣传,越来越多的家长带着孩子进入博物馆,虽然初心是好,但面对这一件件器物,家长如何向孩子们介绍这些东西,引导他们了解民族的历史与文化呢?同时,大量的人流也造成了观赏质量的直线下滑,展厅内喧闹声,电话声此起彼伏,这给想安静欣赏文物的观赏者造成了很大困扰,如何解决这一问题是各家博物馆需要研究的。

两个多小时,一百二十余件文物,它们虽然来自于不同地方,不同年代,但在布展者的手中,它们成功讲述了大唐的事,也让观赏者体会到一个包容开放的社会是何种面貌。

![宋瓷其实是世界瓷器第一品牌[图文] 宋瓷其实是世界瓷器第一品牌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ar3s5u4y2o0.webp)

![经济低迷 富豪为何还在投资艺术品[图文] 经济低迷 富豪为何还在投资艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lt030nt1kzz.webp)

![文脉中华•大国人才——著名书画家佘声俊[图文] 文脉中华•大国人才——著名书画家佘声俊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qa3zuspmi5q.webp)

![杨宪金:赏读毛主席诗词随笔[图文] 杨宪金:赏读毛主席诗词随笔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r2aqtrfmbyy.webp)

![国泰民安 ·同贺祖国71华诞——著名画家陈宏光[图文] 国泰民安 ·同贺祖国71华诞——著名画家陈宏光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ozngdwyfnne.webp)

![何多苓:用油画表现中国气质[图文] 何多苓:用油画表现中国气质[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q2usvo4wct4.webp)

![“葛宇路”用行为艺术给城市管理提了个醒[图文] “葛宇路”用行为艺术给城市管理提了个醒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qxci3hnqige.webp)

![最具投资潜力人物画家苗再新[图文] 最具投资潜力人物画家苗再新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jpw053be0oo.webp)

![伦敦拍卖观察:因经济而对艺术市场悲观并无根据[图文] 伦敦拍卖观察:因经济而对艺术市场悲观并无根据[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dhgi1ibfp02.webp)

![刘礼宾:《马拉之死》如果是张照片[图文] 刘礼宾:《马拉之死》如果是张照片[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/55ettgifuyj.webp)

![画布上的色彩密码[图文] 画布上的色彩密码[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3eh0gkq1bru.webp)

![马良书:我追求美感的纯粹性[图文] 马良书:我追求美感的纯粹性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jkskoxfzf1i.webp)

![独立特行、大家风范——中国新汉画创始人王阔海佳作鉴赏[图文] 独立特行、大家风范——中国新汉画创始人王阔海佳作鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yhwmgdnldqr.webp)

![王广明:大美无言[图文] 王广明:大美无言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulsfadojifc.webp)

![2020李人毅作品拍卖与画廊价格[图文] 2020李人毅作品拍卖与画廊价格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rgt2rpskbhl.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)