谢欣近照

谢欣,又名杞荪,笔名李仲、慎子,1924年出生湖南湘乡,先后任中共湘中游击队宣传队长、华中艺专教务长兼美术科主任、湖南省总工会文化科副科长、湖南工人文艺辅导队队长、《湖南工人报》编辑组副组长、湖南省美协筹委会成员。1955年因“胡风”案被诬为“胡风在湖南的骨干”受到迫害,贬回湘乡任教,现为副县级离休干部。

早年就读南京美专、中华艺专和重庆中国美术院,既受业于中西融合派徐悲鸿、高希舜、吕霞光先生门下,又跟随传统功力深厚的黄君璧、张安治大师,长期尝试着把现代审美追求与传统笔墨意蕴相契合,很好地解决了中西融合的难题。

离休后主攻大写意山水画,强调“书法加素描乘以文史哲”的艺术主张,文如宾虹、字似板桥,提倡“笔墨水融”说,强调“融”字,即以水墨材料的性情和特点,以墨和彩的碰撞、分割和重组,构成一个具有飘逸与空灵意味的笔墨空间,且以自然为师纵横五万里写生,因而画面蕴含以自然为画的哲学观,作品独辟蹊径、大气磅礴、浑厚苍润、具有大家风范。由此奠定了其在中国山水画独树一帜的学术地位,被视为湖湘文化在艺术领域的杰出代表。

先后在南岳、沈阳、娄底、长沙、广州、东莞、北京等地举行个展,作品在《人民日报》、《中国文化报》、《光明日报》、《羊城晚报》、《香港商板》和《湖南日报》等报刊发表,并为美、日、法、瑞、新加坡等国际友人收藏。已出版《谢欣画集》、《谢欣画选》、《谢欣作品选》、《壮哉暮年·众家论谢欣》和《中国近现代名家画集——谢欣》。

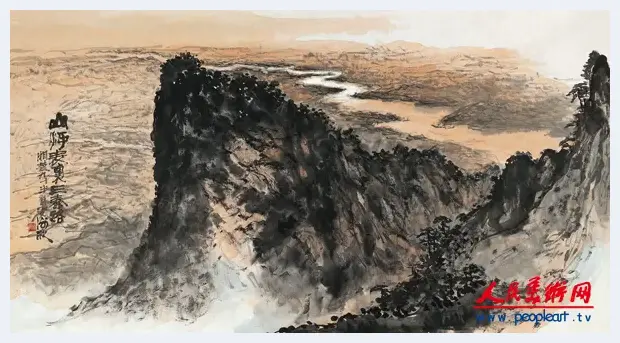

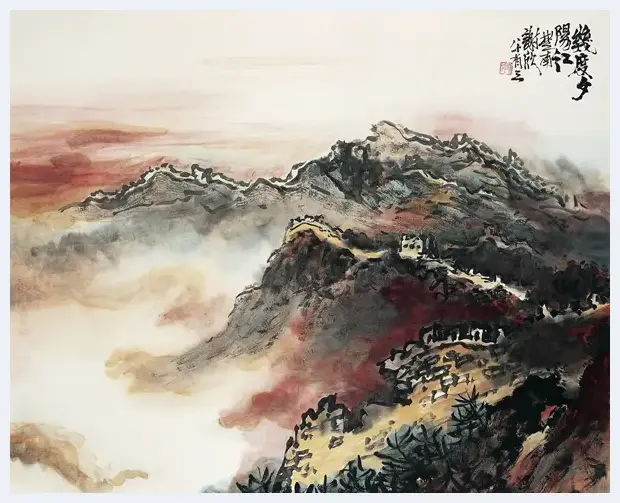

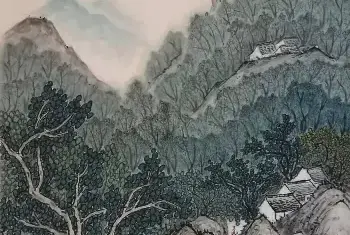

山河表里三秦路 谢欣

谢欣:壮写山河为报国

李人毅

“外师造化,中得心源”,是中国画创作的一句至理名言,也是画家艺术实践中应遵循的一条法则,这句常年停留在语录中的话,却成为山水画家谢欣在学术上的一个鲜明特征,更是对他艺术人生的高度概括。他在师造化,得心源的探索历程中,形成了一条坚实的学术脉络。他以献身酬志的爱国情操,壮写祖国的山河,通过不懈的追求,终成夙愿,成为画风鲜明、独树一帜的山水画大家。

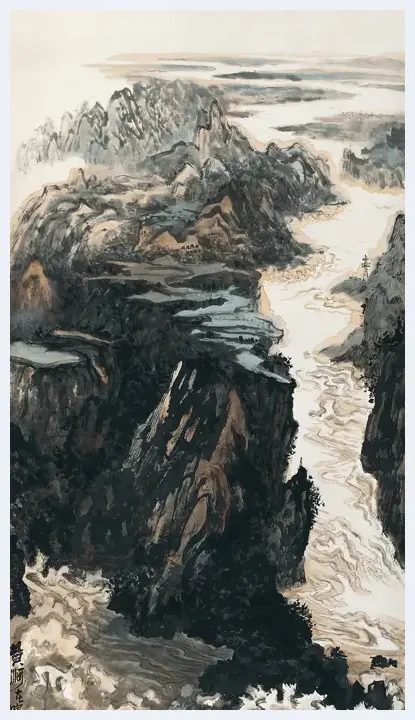

黄河在咆哮 谢欣

一、个性鲜明的情感山河图卷

在时下,许多山水画的创作,往往以讲究师承为由离不开画谱,因抄袭风盛行,使作品精神内涵被弱化了。画家谢欣为我们展现的个性鲜明的情感山河图卷中,每幅作品都是来自艺术家的心路历程中的鲜明坐标。生活感动了作者,作者再以杜鹃啼血之情创作的作品,自然是艺术精神的升华,更是造化与心源共鸣的产物,也必然会秀于丹青之林而感动受众,成为新的经典之作。

谢欣的人生之路可分为两大版块,一是离退休之前的漫长人生,他以一个爱国者不悔的追求,献身祖国的摆脱外辱、创建人民政权和建设新中国的事业中。他在献身文化教育为核心的社会主义建设中忘我工作着,绘画是他为社会服务的一个切入点,而为人民服务是他的理想和追求的出发点与落脚点。这时他创作的许多作品,都是他心仪万象,师法自然,为江山立传。可以说,当他因病退出工作岗位后,一个职业山水画家也正式上岗了。他走进天籁,亲近自然,开始天南地北遍访名山大川,画了大量写生,用一个爱国志士的艺术关照对祖国的江山做了一次谢欣式的大盘点,创作了一批山水佳构。

谢欣山水画最大特点是“我写我心”。他每幅作品的出处都来自他的对景写生,而这些写生都是画家将眼前的景物加以整理归纳,找出最能代表对象的特征来,以其独特的构图和笔墨昭示心像。

于是我们看到了画家笔下桂林山水的奇伟,内蒙草原的雄阔、东北高粱的红艳、贺兰山脉的雄浑和滇中石林的险绝。这些作品构图生动笔墨流畅,既有整体大势又见耐人品味的细节刻画,仿佛是呼吸着的生活扑面而来,犹如艺术家的生命泉水汩汩流淌着。艺术家用这来自心源画卷的一串“珍珠”,穿起一道壮丽山河的风光画谱,遍及富饶塞北和锦绣江南,联起西部边陲和湘水家山,进而形成了谢氏独特的山水景观,驻足于中国画坛。

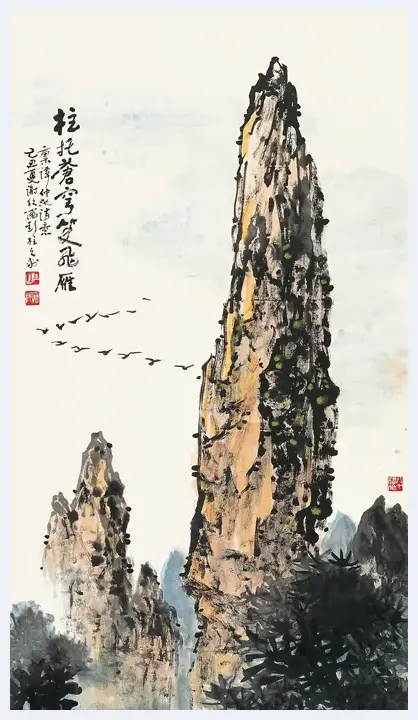

柱托苍穹笑飞雁 谢欣

二、纵横五万里,把学术品位推向新高度

谢欣笔下的山水不与人同,笔墨是传统的,图式却是自己的,每幅作品都是他与祖国山河对话的感悟和亲近自然风貌的心得,以及自己的记忆佳篇和梦里圣境的再现。

他不断用自己艺术探索来完善人生追求。进入新世纪时,谢欣虽已年近八旬,但依然保持着旺盛的创作热情,并在新世纪的第十个年头结集出版了《纵横五万里山水画集》。这本画集中,除了收进几幅八九十年代的作品外,大都是画家八十岁以后的近作,一方“八十后作”的印章格外醒目。在这批作品中,谢欣所画的依旧是他的情感河山,却把自己的学术品位又向前推进了一个新高度。

首先,画家强调了绘画的书写性。每幅创作无论巨制还是小品,从落第一笔到题款完成,宛如象写书法那样流畅,画中的浓淡干湿尽显浑厚华滋。第二是在技法上创新。画家采用了勾染与皴擦并举的技法,在笔意纵横间,山石则呈现出浓淡相结合的神秘效果。为了表现主题,一切传统技法都被画家拆开了,打乱了,为我所用地走进了他的水墨天地之中。其三,进入八旬后,画家对重墨、重彩的运用更为娴熟了。如《漫写紫云堂》中的山峦,《绿崖飞瀑》中的山石,以及《霜叶红于二月天》中的枫林,《二十四桥明月夜》中的柳树等,都以醉人色彩承载着浓烈的情感,使中国画的写意精神有了新的高度。

几度夕阳红 谢欣

三、以不同的技法来丰富作品的主题思想

谢欣的绘画技法,是在艺术实践中不断创新和发展的。由于表现对象天南地北,他的技法也因地而异,笔墨因对象而变,以不同的手法来丰富作品的主题思想,开拓了写意山水的新的表现领域。他在《一湖风月一湖诗》中,勾染结合一气呵成,大有磅礴之势。《山村七月》中,水田如镜家山染黛,夏意深深乡情浓郁;而《青满山野》中的近山,墨色深邃中见空灵意笔,与远处的田园家舍相呼应,构成了笔线墨彩交响的丹青乐章。他的《草色天涯》中的小溪树林和原野,则用了不同的笔法,再不是山总是一个面孔的复制了,让山与水彻底走出了概念化的千人一面的巢臼。应该说,谢欣的山水画从技法到内容上,把黄宾虹的学术成就又大大向前推进了一步。

一幅好的山水画作品,不仅仅让人记住画中有多少线条让你心动,更重要的是观者能被画作的整体气势所震撼。那么,一切的表现手段都应该为这种“震撼”来服务。谢欣作品的感染力来自他对山魂水魄的整体营造,并由此滋生出看似貌不惊人,实则独树一帜的谢氏画法,开创了描绘南北江山于一炉的“情感山河”的图卷中。

谢欣的山水画基本功非常扎实,但是,当他面对真山真水时,往往忘却了躺在教科书中的成法,一切都取法造化,意在突出对象的特色。谢欣笔下蒙古草原的辽阔和兴安岭森林的茂密,是古人技法所达不到的,还有那长城脚下山的伟岸和衡岳允春亭下的秀美山峰,也要比古画谱中的山川更加鲜活。在相随心生的过程中,画家引领笔墨走进了新的时代。一位老人,就是一部活字典。为此,谢欣的艺术成就和从艺之路的献身精神,以及人生追求等诸方面的成果,对当代画坛都有启发性的指导意义。

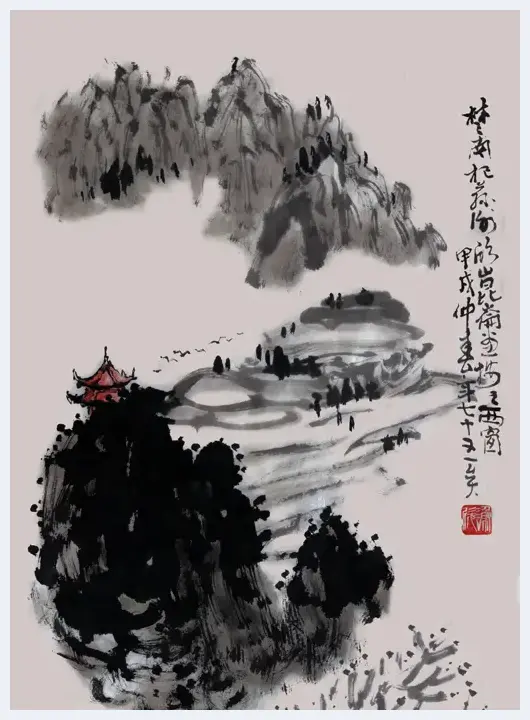

西窗 谢欣

四、成功之路的四点启示

谢欣的艺术人生,展现的是一位爱国者的求索之路。在面对外敌入侵,少年谢欣以“还我河山”作为人生目标的起步篇,正是这以爱国主义情操为基石,奠定了他起步人生的高高平台。在共和国创建的过程和建国初期的社会主义建设事业中,都有他奔波忙碌的身影。这时的一切书画创作,描绘的都是日新月异的祖国,既使受到政治运动的冲击,也不改其爱国情怀。

当他因病离开岗位时,他的丹青之路却步入了辉煌。他踏上了万里行程去饱览祖国的河山,足迹遍及西北东北和江南,创作出一批又一批山水佳作。其后他通过展示与交流,获得了更多的心得,进而形成了他的艺术特色——全景式地反映祖国风貌。

当他步入八十岁后,又依托家乡辐射八方,以宽阔的胸怀和多彩的笔墨创作出一大批艺术佳构,形成了属于自己的艺术风格,丰富了中国山水画笔墨的内涵。

总之,画家谢欣以题材广、视野宽、气势大、笔墨新等显著特点,壮写河山,舒发天籁佳音,挟气吞万里之势和“柱托苍穹笑飞雁”的浪漫情怀奏出了一曲曲动人的丹青交响乐章。

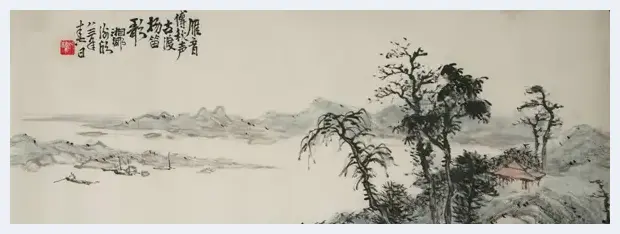

雁音传秋声 谢欣

走进谢欣的艺术世界,会让我们有很多的感悟:

1、一个山水画家,首先要以高尚的道德情操热爱祖国关注民生,壮写山河为报国,才能有艺术精神的高起点,高标准。

2、只有全身心投入到大好河山中,在与大自然对话的过程中记录生活,把写生作为创作的基础,才能画出艺术经典之作。

3、知识的融会贯通是作品思想深度的有力保障,广采中西绘画之长,发展中国山水画,不断探索笔墨技法,才能使作品在创新中精进。

4、甘于寂寞追求老实学问,不被各种思想所左右,坚定走着师造化、得心源之路,恪守艺术规律,才会攀登艺品艺德的双高峰。(本文发表于2009年144期《中国书画艺术报》,2010年《广州日报》)

《中国画家研究》这套丛书,既是研究画家的理论文集,又是图文并茂的画集,分人物卷、花鸟卷、山水卷、综合卷、纪实卷等。在这些研究文章中,作者以宏观到微观的视角切入研究对象,既有对画家群体的考察,还有对当前画坛走势的关注,以及对全国性各类美术活动的报道等。丛书以中国画入题,涵括了油画、版画、雕塑、水粉画、水彩画,以及工艺美术和书法等,每篇文稿都配有多幅精美的图片,令人赏心悦目。

《中国画家研究·山水卷》是本套丛书的第二卷。

由于本书形式别开生面,呈现理论研究和作品欣赏相统一的阅读模式,自《中国画家研究·花鸟卷》先行出版后,受到了读者和业内人士的广泛欢迎。这套丛书将陆续出版。

本书的作者,是集作家与画家于一身的文化学者李人毅。他除了进行文学、美术的创作外,多年来致力于美术理论研讨和画家研究工作。新世纪之初,曾受聘于《美术》杂志,在此工作多年,策划、报道了许多全国性的大型美术理论研讨会,发表了许多学术观点鲜明的论文。多年来,一直坚持不懈地对当代画家进行专题研讨,尤其关注中靑年画家的成长,写出了大量的研究文章,在国内各种媒体上广为刊发与转载。

本册为山水卷,收录了三十余篇评论文章,画家排列以年庚为序。本书有对黄宾虹的专题研究论文,有对老画家孙恩同、于志学、谢欣、周韶华、梁世雄的学术解析,还有对牟成、姚伯齐、张松、朱道平、王慧智、吕德品、张辉、王福增的技法的探究和梳理,更有对刘思东、周鼎、孔凡智、杨阳、李传新等画家作品的赏评。文中不见某些冗长的赘语和套话,行文清晰明了,评价客观中肯,富有哲思境意。而对邱汉桥、许自敬、丁杰、张英才、陈玉莲、王有民、胡刚、匡伟光、陈迎平、黄仕强等人生状态和艺术成长关系的研讨,更充满了一个美术理论家对发展中画家的人文关怀。其中,也有对象王中才那样由作家转身到画家的个案研究,体现了作者研究对象的多样性。

在文中,作者还注重对画家技法的研究,从笔墨规律上归纳整理出画家实践成果,并上升到学术层面来认识,无论对画家和书画爱好者都有着启迪性意义。

《中国画家研究》的文章清新隽永,具有散文风格,使原本刻板说教的评论文章,成为了娓娓道来的,喻情传道的丹青美文。加之与艺术家风格多样的作品相得益彰的编辑整合,使读者在了解画家经历,欣赏画家作品,研讨画作技艺的同时,进行美育熏陶,不失为一套别开生面的美术理论著作。

李人毅近照

李人毅艺术简历

李人毅,中国作家协会会员、中国美术家协会会员,国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。堂号为:海北草堂、阁上塬、岫安居等。

1964年开始发表作品,1969年入伍,1985年至1988年就读于鲁迅美术学院,1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家、作家。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委,现任《人民美术网》总编。

多年来坚持美术理论研究,参与和报道了许多全国重大美术理论研讨活动,尤其关注发展中画家和当代画坛大势,著述颇丰。

出版著作二十余部,代表作有《平型关大捷》、《国难来袭——九一八延续的记忆》、《打回老家去——原东北军111师纪实》《勿忘九一八画传》(与李东红合作)《中国当代画家研究•花鸟卷》《写意牡丹技法全解》《小榄风情》等,其中《一个男人的远村》获97’东北文学奖。

1989年在北京中国美术馆举办大型“新四军人物画展”、2009年在长沙举办“开国大典人物画展”、2011年在深圳举办“李人毅辛亥人物画展”,中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。

![刘益谦:我展的是鸡缸杯文化 不是天价[图文] 刘益谦:我展的是鸡缸杯文化 不是天价[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ctflvfqxka3.webp)

![周刚:我愿做第100个矿工[图文] 周刚:我愿做第100个矿工[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdora4tpgyc.webp)

![牙雕《琉璃世界》欣赏[图文] 牙雕《琉璃世界》欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrtwpeih2dx.webp)

![耀世奇珍:清康熙十二月花神诗文杯[图文] 耀世奇珍:清康熙十二月花神诗文杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ppouupdcn4o.webp)

![非洲艺术家 当代艺术市场里的新活力[图文] 非洲艺术家 当代艺术市场里的新活力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mkfhi2okfir.webp)

![买艺术品还是买房 艺术市场迎来新投资热?[图文] 买艺术品还是买房 艺术市场迎来新投资热?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b4uvil11l15.webp)

![艺术品投资收益与风险并存[图文] 艺术品投资收益与风险并存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcarfn4rtm2.webp)

![刘淑琴妙笔再现黄河魂[图文] 刘淑琴妙笔再现黄河魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0udq1zmmusw.webp)

![笔墨交响 壮伟河岳——赵忠仁的北派山水[图文] 笔墨交响 壮伟河岳——赵忠仁的北派山水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irwmmmcdrsh.webp)

![一个被洛克菲勒家族收藏过作品的[图文] 一个被洛克菲勒家族收藏过作品的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ndbslz0nte0.webp)

![版画家徐成春创作草图与速写欣赏[图文] 版画家徐成春创作草图与速写欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22y1p11dygi.webp)

![郭庆祥点名批评陈逸飞:作品没有大的收藏价值[图文] 郭庆祥点名批评陈逸飞:作品没有大的收藏价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/51yn433gklf.webp)

![北野:中国当代艺术的自觉[图文] 北野:中国当代艺术的自觉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wadxy2cfvpz.webp)

![蒋仲夏:摄影注定和记忆有关[图文] 蒋仲夏:摄影注定和记忆有关[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m11owyrnhxg.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70年”杨远征艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70年”杨远征艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/415z0il4bmj.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)