幽默不是一个容易谈论的话题。幽默和它所带来的“笑”,往往是瞬间会意的结果,极度依靠接受对象对背景和语境的熟悉,繁复的解释和分析往往会破坏幽默的效果。在抽象理论的层面,幽默和笑的产生机制可能涉及社会学、心理学等多个方面,其表现方式又无比多样,要想驾驭材料并谈得清楚有趣,是很不容易的事情。今天,让我们和英国学者亚历山大· G. 米切尔探讨古希腊瓶画中的笑声。看到这个题目,不禁好奇:我们要怎样讨论这个话题呢?作为载体的陶罐,又有哪些特点?

也许有必要对古希腊瓶画有一个大致的了解。现代人与古希腊人也许有一个共同点,那就是他们的生活中都充满了图像。虽然古希腊人没有我们的纸张媒体,没有各种电子设备,但是,遍布希腊大地的神庙里供奉着诸神的塑像、装饰着浮雕和图案,人们聚散往来的市集上矗立着雕像,壁画、日常器皿乃至纺织物上,都充满了图像。遗憾的是,这些曾存在于各种媒介上的图像作品,大多未能保存到今天。我们只能通过传世文本了解这些曾经存在过的图像,比如鲍萨尼阿斯(Pausanias)在《希腊纪行》(Description of Greece)中,记述了他所见到过的大量雕塑和壁画,[其中描述了波利格诺托斯Polygnotus关于特洛伊城陷落和希腊人乘船离开的场景(10.25-6)]概括了大量的细节。幸运的是,也有一些图像,不仅曾广泛地出现在每个人、每户人家的宗教和日常生活中,也有较大数量流传至今:这就是遍布于各种类型陶罐表面的绘画,我们今天多称之为瓶画(vase painting)。

所谓瓶画,是一个便宜的翻译方法,用来指称绘制在陶土器皿上的图案。这些器皿各形状不一、大小不同,用途也不尽相同,为了方便,我们把这些器皿统称为陶瓶或者陶罐。陶罐广泛地应用在古希腊生活的方方面面。它是日常生活中的容器,往往用来存贮对古希腊人来说最重要的三种液体——水、酒和橄榄油。它可以在竞技后充当奖品,在墓葬中作为陪葬品和坟墓标志物,也会出现在祭祀、婚礼等仪式和社交宴饮的场合。考古发掘的陶罐最早可以追溯到爱琴文明时期和青铜时期,不过,早期的陶罐装饰,以简单重复的图案和植物、动物为主,很少有人形。有一个出土于迈锡尼、公元前十一世纪的战士瓶(warrior vase),展现了一队战士从左向右行进,一名女性在画面最左侧向他们告别的场景;这可以说是早期陶罐装饰中一个罕见的例子。直到公元前八世纪,也就是希腊几何陶时代的晚期,人和动物的形象才渐渐多了起来。一般认为,在公元前700年前后,在与东方交流更早也更方便的科林斯,首先发展出了黑绘技法;公元前七世纪最后四分之一(前625-前600),黑绘的技法引入了雅典,并且运用在大尺寸的人像叙述性场景中。雅典黑绘的技法成熟后,画匠们不断试验新的方法,在公元前六世纪的最后二十五年,逐渐形成了红绘技法。

我们今天并不能确定地知道当时陶罐制作的整个流程,以及古人是如何控制整个制作过程的。他们有可能用小块的陶片进行试验,然后再根据成功的烧制经验批量生产。泥土中的矿物质,会在加热烧制后呈现出不同的颜色,故此一个地方土壤的矿物构成,也是影响陶罐艺术的重要前提。比如,阿提卡地区高质量的黏土,在烧制后会呈现出更为鲜艳的橙红色。

佩德利的《希腊艺术与考古学》中将雅典的烧制工艺流程复制如下:首先将黏土和水混合,让杂质沉到底;经过多次淘选(levigation)后,就像揉面团一样揉捏黏土,以达到期望的粘稠度,这是炼泥(wedging)。接着,和好的泥团被放到转盘上,由陶工手工做成想要的形状。等它干燥之后,再开始装饰的过程。古希腊的画工使用一种特殊的泥釉(slip),里面含有从金属中提取的颜料。在希望有黑色的部分,用泥釉黏上(黑色的部分,随后会有incision来刻画细节)。陶罐随后送入窑中烧制,第一步是有氧的烧制,温度可以达到八百摄氏度;这时候,陶罐呈现红色,贴了slip的部分更红更鲜艳一些。第二步是无氧烧制,温度最高可以达到九百五十度,然后降低到九百度左右;出窑后的陶罐呈现黑色,贴了slip的部分则更黑更亮。第三步是再进行一次有氧烧制,让陶罐其他部分呈现出红色。

在十八世纪末,已有对陶罐的发掘和整理。十九世纪之后,研究和考量这些“古董” 的人越来越多——陶罐不再只是西方人壮游欧洲时带回的纪念品,而成为一条了解和研究古代世界的重要途径。而我们的了解和研究,在这些器物的形状、功能、烧制技艺和出现地点之外,很大一部分则集中在对陶罐表面图案的探究和讨论上。作为实用性的容器,陶罐一旦破碎,就不再有使用价值。然而,在几个世纪的时间中,手工作坊里的画者在陶罐上添加装饰图案,其内容、技巧和工艺都在不断发展变化,也产生了很多精美的杰作;故此,绘在陶罐上的图画,即使陶罐破碎,即使在陶罐已不再是生活必需品的今天,也仍吸引着我们的目光。

米切尔的作品则具体考察了瓶画之中的笑声。在第一章引言部分,作者首先指出自己措辞的用意:使用幽默(humor)而不是滑稽(comic)一词,是为了将自己所要谈论的视觉艺术区别于文字中和舞台上的喜剧作品。米切尔反对一些学者从已知戏剧来解读瓶画内容的倾向,他认为瓶画所描绘的内容不一定都受到了某个内容相关的戏剧的影响;戏剧只在某些特定的节日上演,而陶罐的制作和装饰却是全年不间断的(19页)。他明确指出,自己不会进行大量图像与文本的比较,或者频繁引用文本材料来讨论瓶画,因为在他看来,瓶画这样的视觉作品有自己的语言,对瓶画的解读,不必也不应该局限在文本印证上(28-29页)。书中的核心部分按主题分成几章,第二章探讨神话之外的男性、女性和动物,第三章讨论与诸神、英雄和神话相关的瓶画,第四章讲萨提尔和喜剧中的戏仿,第五章则主要分析侏儒。米切尔在这四章中,详实细腻地处理了大量材料。第六章总结全书,并以讨论视觉幽默的社会功能结束。鉴于全书信息量较大,无法将诸多观点一一概述,故此仅选择书中几个例子,来展示作者的方法、观点和书中所涉及的、瓶画研究的相关问题。

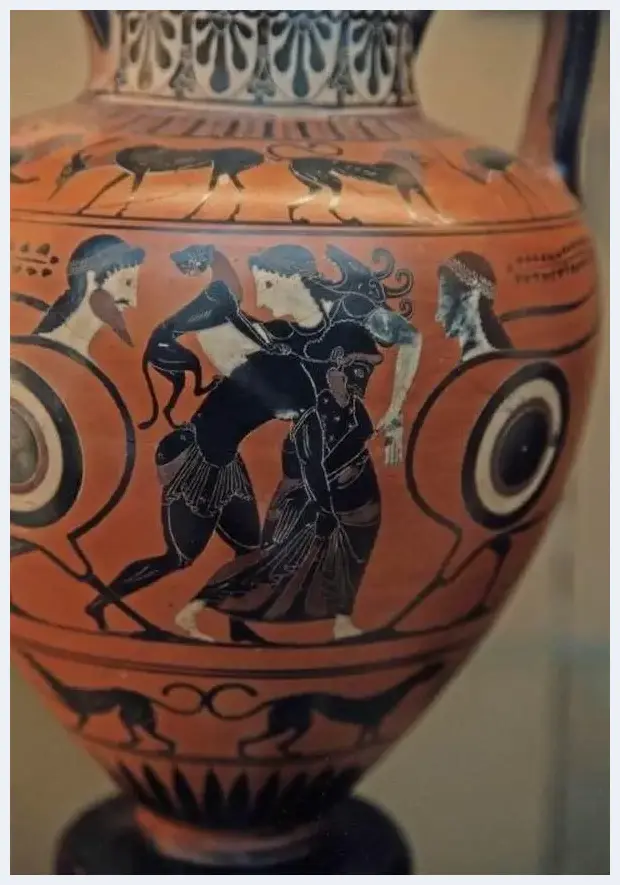

图一:阿提卡黑绘安法拉罐(neck amphora), 520-500 BC, 现藏大英博物馆。

第一个例子(图一)是公元前六世纪末的一个黑绘安法拉罐。希腊陶罐中有一个被称作“眼睛杯”(eye cup)的装饰类型,包括了很多不同形状和用途的陶罐,但它们的共同特点是,都装饰有巨大的眼睛(例见图二)。拿来啜饮时,有些形状的杯子,恰好可以遮住使用者面部,从而产生面具一样的功效。有人认为这种图案有辟邪和保护的作用,但也有人认为只是单纯的装饰效果。米切尔所选的安法拉罐则有一个比较特别的处理。这里,主要绘画区域中最醒目的是两只巨大的眼睛,但如果仔细看,就会发现中间鼻子的部位绘制了两个人物,是佩琉斯抓住忒提斯的一刻。在希腊神话中,海中女神忒提斯拥有变形的本领,但佩琉斯最终抓住她,迫使她显出人形嫁给他;他们的结合产生了希腊神话中最著名的英雄阿喀琉斯。画中的忒提斯左肩上有一只鬃毛飞扬的狮头,一只豹子跃上佩琉斯的后背,两只动物似乎表示了这一刻之前忒提斯的两次变形。而两只巨大的眼睛则是塞壬的身体。有意思的是,塞壬在神话故事中通常是女性,以《奥德赛》中以歌声令人忘情的女妖最为著名;但这幅画中,左边的塞壬被添上了胡须,是男性。结合中间的两个人物,这一男一女两个塞壬似乎也在呼应甚至支持中间人物之间的对抗。对比其他更为常规的“眼睛杯”,此处令人意外的处理确实能博人一笑。

图二:哈尔基斯眼睛杯 (Chalkidian Eye Cup),约520 BC,现藏盖提博物馆。

这个例子很好地体现了米切尔的研究方法:比对大量类似题材的瓶画,从而看出体现幽默的作品是如何通过双关和诙谐的模仿,引发观者的笑声(30页)。作者在简介一章中就提到,自己收集整理相关材料十多年,还亲手临摹瓶画,从而更多体会到不同作者、不同风格之间的差异(xviii页)。米切尔这个看似简单的方法,建立在两个前提上:一是数个世纪的考古发掘,积累了较大数量的实物可供研究;而新技术的不断发展,也使得高质量图像的获取、传播和复制更加便捷。二是对瓶画研究方法的探索和积累。例如,约翰·比兹利(John Beazley,1885-1970)是二十世纪对瓶画研究作出重要贡献的学者:在他之前,只是瓶画中的少数高质量高作品得到人们的考量;而在他之后,瓶画整体被提升到了艺术的高度。比兹利并没有明确谈过他的方法,但我们能够知道,他对瓶画细部进行了非常仔细的分析和比较,并据此确定哪些作品具有类似的风格。并不是所有的作品上都有陶工和画工的签名;比兹利所作的工作,使得研究者们可以将手法和风格相同的瓶画作品归到同一画工名下,并根据画作的内容、合作陶工名、发现地、收藏地等因素进行命名。比兹利的研究,使得人们可以根据作品的内容和风格进行归纳和研究,并给不曾签名的画工命名;此外,他也勾勒出一系列雅典陶罐生产作坊和制作者、绘制者的历史(先后影响和沿革)。比兹利对瓶画的分析和研究借用了对文艺复兴绘画的研究方法,但可能忽视了绘画与瓶画之间的区别和差异。但这种对实物细节的关注、分析和比较,对风格和主题相关的作品的比较,仍然在今天的瓶画研究中有着重要作用,米切尔此书就是一个例子。

图三:阿提卡红绘,皮莱克罐(Pelike),440-420bc, 现藏大英博物馆。

接下来要讨论的(图三)是公元前440-420年的一个红绘皮莱克罐。现代瓶画多摆放在博物馆里,给人一种纯艺术的感觉。但这本书作者反复强调的一点是,陶罐并不昂贵,也并不是当时的稀罕物。由于造价低廉,产品数量大、种类也多,工艺水平当然也有参差。从装饰内容上来看,固然有不少作品迎合了贵族和上层社会的口味,甚至为他们特别定制,但大多数陶罐应该还是为平民制作,并大量出现在平民的日常生活中。米切尔列举的例子中,有用食物逗引小狗的孩子(57页),有深夜为扶醉而归的丈夫开门的妻子(另一解读是为恩客开门的妓女)(65页),市集中尝酒的胖女人(69页),等等。值得注意的是,那些期待令人发笑的场景,往往利用了人们对某一群体的社会期待和刻板印象。在一个现存慕尼黑的皮莱克罐上,展示了看守食物时睡着的“懒婆娘”,而屠夫切好的肉恐怕很快就要被觊觎的小猫(或小狗)吃掉(72页)。图三中的女人,从身体姿态来看,是在庭院中给鸡鸭喂食。喂养家禽是妇女承担的家务之一,妇女喂家禽,应该一个人人熟悉的日常场景;不过,在这幅瓶画中,地上等待食物的却不是我们所期待的鸡鸭,而是一排竖起的阴茎。画工颠覆了人们的期待,令观者大感意外;同时,也利用了当时社会认为女性欲望强烈的刻板印象,以此制造笑声。这可以说是古代世界图像版的黄色笑话。

不过,展示日常生活的瓶画大多来自雅典;柯林斯和斯巴达的瓶画似乎没有展示出很多日常生活。米切尔在此书中所用的例证,除了少数贝奥提亚(Boeotia)的作品,几乎都来自公元前六世纪中期到五世纪末的阿提卡黑绘和红绘瓶画;但这些瓶画的出土地,除了少数在雅典外,大多在意大利。陶罐为什么会离开生产地?它们是被购买,还是被使用者携带到了那里?如果是大宗购买,买主是否会对陶罐的形状和装饰提出要求?对外销售的作品,是否仍能体现雅典(或者希腊人)的观念?米切尔并没有对这些问题做太多讨论。甚至认为制作粗糙的产品才会流窜到外地市场(296页),而购买者不一定了解其中玩笑的意义(297页)。这种简单化、不够严谨的处理已经遭到了一些评者的批评。固然,我们对当时的生产作坊和绘制者都了解甚少,但现有的证据表明,阿提卡地区生产的带有装饰的陶罐,有相当数量是供给外地市场的。那么,要试图通过解读阿提卡瓶画来理解当时的观点和态度,就必须对陶罐的产地和流传有所考虑。

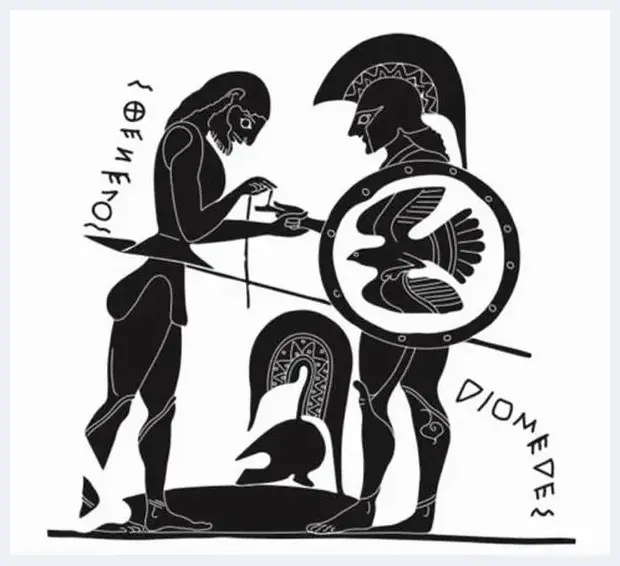

图四:哈尔基斯黑绘安法拉罐(Chalkidian black figure amphora), 550-540 BC,现藏地不详,本图来自作者的黑白手绘,见书中第98页图40。

第三个例子(图四)是哈尔基斯的黑绘安法拉罐,展现了斯忒涅罗斯(Sthenelos)为狄俄墨得斯包扎手指的场景。狄俄墨得斯是《伊利亚特》中一位希腊将领,在阿喀琉斯拒绝出战的日子里,他是战场上最无畏的勇士,史诗用很大篇幅描写了他的骁勇。《伊利亚特》中的狄俄墨得斯多次中箭,斯忒涅罗斯曾为他拔去肩膀上的箭矢(5.111-113),他自己也曾亲手拔去足上的箭(11.397)。在《伊利亚特》等存世文本之外,应该还有很多其他有关狄俄墨得斯的故事,但狄俄墨得斯作为悍勇战士的基本形象应该是深入人心的。出人意料的是,在这幅瓶画中,狄俄墨得斯让人包扎的,居然是手指上的小伤口。米切尔认为,虽然瓶画上展现的也可能是关于狄俄墨得斯某个不为人知的文本或口头故事,但更可能的是,这是对人们熟知的勇士故事开的玩笑,是诙谐模仿的一个极佳的例子(99页)。画匠故意让瓶画与人们熟悉的英雄形象形成了强烈的反差,令人忍俊不禁。

对英雄形象开玩笑的瓶画,应该如何理解呢?米切尔认为,在很多文化中,幽默在一定范围内嘲笑作为他者的群体,从而促进了一个群体的内在凝聚力(280页等)。瓶画是对希腊人固有观念的体现,视觉幽默中自然利用了自身与他者的对比。例如,很多瓶画对萨提尔的刻画都突出了他们不加节制的欲望,这是对一个虚构的、近似人类但又低于人类的群体的刻画。从上面的例子可以看到,瓶画中也常有对著名英雄人物某些行动的戏仿,似乎要把这个群体拉到跟平常人一样的层次(95页)。值得注意的是,笑声的来源,也可以是神明。神和英雄既是日常和特殊仪式的崇拜对象,也可以是戏仿和嘲笑的对象,这种思维方式也许令今天的我们和古代世界中大部分文明都不能理解,在古希腊人那里却很寻常;希腊人的艺术作品嘲笑神,不必担心被送上宗教裁判所。希腊文学作品中也有类似的展现。《伊利亚特》第一卷就同时展现了这两个方面:既有对神明巨大力量的描述,又有近乎滑稽的场景。当阿波罗神因自己的祭司受辱而震怒,给希腊联军降下灾难时,诗人之寥寥数语,却非常震撼:“神明忿忿前行,箭矢在箭头啷啷作响;他如黑夜一般降临。”(I 46-47)随后,在希腊人的营地,“焚化尸体的火堆燃烧不断”(I 52)。这是神明给凡人降下的灾难,体现着希腊人真心敬畏的、神的力量。而在这卷末尾,众神的宴饮之中,瘸腿的赫菲斯托斯跛着脚给众神斟酒,带来哄然笑声(I 597-600),则是漫画式的笔触了,这里的笑声,与之前的肃然敬畏,在同一部作品甚至同一卷中并存,却毫无突兀之感。不过,值得注意的是,从现有证据看来,并不是所有的神明都适于瓶画中的搞笑场合,米切尔认为宙斯和赫拉似乎就是例外(130页)。

米切尔此书也有一些不足。我们已经谈过他对产地和产品流传细节的忽视。此外,书的标题是“希腊瓶画与视觉幽默的起源”,但全书缺乏对“起源”话题的分析。瓶画可以算作是“视觉幽默”的缘起吗?在瓶画大量生产和投入之前,是否有且有比较成熟的视觉幽默?这可能是任何人都很难下断言的东西,对于今天的研究者来说,恐怕只能说,瓶画提供了一个起点和入手之处,令现代人得以了解古代世界对幽默的视觉展现。作者虽然分析了大量涉及幽默的瓶画,但并没有清晰地界定“幽默”,也没有明确地给“视觉幽默”下定义。其实,画工选择以某种形式来展现某个场景,是不是为了带来笑声、是否会有滑稽的效果,很难有确定的标准;而米切尔似乎有一个倾向,即把所有与经典、常见的描绘方式不同的作品,都看做视觉幽默的体现。

对于古希腊人“笑”与幽默的理解和刻画,存世材料并不充足。古希腊的旧喜剧仅阿里斯托芬有完整的作品传世,中期喜剧全部失传,新喜剧也只有米南达的少量作品。亚里士多德应该还有一部讨论喜剧的作品,却也失传了。在难以重现的剧场和有限的文本资料之外,瓶画中的笑声,无疑提供了一个更宽广的理解古希腊世界的途径,这也是米切尔这部作品的意义所在。

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”高海戈艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”高海戈艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/exxorhicgb5.webp)

![名家风采: 艺术家黄桢祥[图文] 名家风采: 艺术家黄桢祥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vpkjgc3kdvs.webp)

![博物馆中那些丰腴的“维纳斯”们[图文] 博物馆中那些丰腴的“维纳斯”们[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5z1uqv4lbn3.webp)

![何家英书画作品辨伪[图文] 何家英书画作品辨伪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4y1v0nq0jrc.webp)

![女画家张健:每一幅作品都是生命的律动[图文] 女画家张健:每一幅作品都是生命的律动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5madaze4tou.webp)

![“窜天猴”票价格有望回落趋稳[图文] “窜天猴”票价格有望回落趋稳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2tvjoem0k3o.webp)

![十五载春华秋实栽得漆坛芳华满园[图文] 十五载春华秋实栽得漆坛芳华满园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tuyo2iintia.webp)

![人工智能之于美术高考[图文] 人工智能之于美术高考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/01soltk3hwc.webp)

![黑水城唐卡与敦煌晚期壁画年代考证之谜[图文] 黑水城唐卡与敦煌晚期壁画年代考证之谜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/exe2ayp1yc3.webp)

![丹青亮彩元宵节——画家佘声俊作品欣赏[图文] 丹青亮彩元宵节——画家佘声俊作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xehq4kzqmh.webp)

![拍卖行图录营销能否行之有效?[图文] 拍卖行图录营销能否行之有效?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pgg2fe0v0yg.webp)

![中国艺术品市场份额全球第三[图文] 中国艺术品市场份额全球第三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzozv3suhr2.webp)

![【临川才子】张山东[图文] 【临川才子】张山东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1u1xtjmkfsb.webp)

![评莫言的毛笔字:大气兼有真趣[图文] 评莫言的毛笔字:大气兼有真趣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34zyjqrdj2x.webp)

![林之源山水画小品欣赏[图文] 林之源山水画小品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aje2wlhb5kg.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)