历史上的艺术复兴必经两条道路:一是以古为鉴,吸收历史文明中的智慧,借古更新;二是以外为镜,以外来文化作为一面镜子,从中反观自身文化,发现本民族文化的优势与问题。这两面镜子是我们复兴道路上必须一直左右参照的:如何借古更新,以外为镜,从中发掘本民族文化的活性基因,凸显其特有的品质,无疑是当今艺术界亟待思考的问题和实践的途径。

20世纪初,中国国内出现了“新文化运动” ,其核心问题之一就是古今中外之辩。这个论辩至今依然影响着我们的思维方式,引发了一场场情绪化争论,这说明我们依然没有从中摆脱出来。这类争论有其历史价值,但时至今日,历史的现实发展要求我们以理性的方式看待古今中外,以真正汲取世界文明智慧,更好地将中国文化艺术推向世界。

南朝谢赫在《古画品录》中曾言: “迹有巧拙,艺无古今。 ” 20世纪初,新旧之争、中西之辩争持不下时,王国维清醒地指出, “学无新旧也,无中西也,无有用无用也。 ”他的观点从精神上回应并扩展了谢赫关于艺术品质的思想:艺术无古今中外之分,只有品质优劣之别,只有境界高低之别,境界决定审美品质。在欧洲也是这样,从古希腊到意大利文艺复兴再到法国印象主义,终至现代主义,无论趣味与风格发生多大变化,艺术品质与境界至上论永不动摇,这也是艺术的根本价值所在。世界艺术的形态各异,但共同趋向的一个标准是最高的审美品质和境界。王国维的境界说本身就是将中国审美品质与欧洲美学标准完美融合的成果。

烟岫林居图(中国画) 夏圭

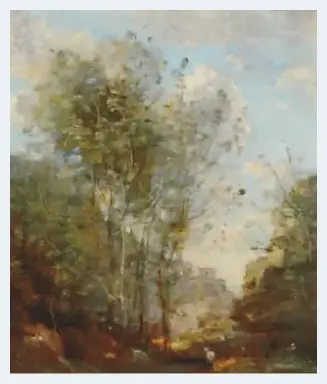

我们随意从中西绘画中拈出两幅作品便可说明品质与境界是人类艺术的共趋目标,也正因为如此,艺术是无需言语翻译的跨时空、不朽的直观性世界语。宋代夏圭的《烟岫林居图》和19世纪法国画家卡米耶·柯罗的风景画《山谷牧羊》,创作时间遥隔近10个世纪,一幅是绢本中国画,一幅是布面油画,两画构图几乎相同,前者视点略高,后者略低,两画以不同的媒介描绘出了相同的自然精神,按王国维的境界说,它们都表达了“有我之境”即将自己的情感赋予了自然物象,这在欧洲称为“移情论” 。在此,媒介的不同造成了表现语言的差异。例如,欧洲油画媒介擅长捕捉自然中瞬间的光影微妙变化,所以柯罗详细地描绘了决定光影的云彩,而中国的水墨媒介在表现云彩色调方面自然跟油画媒介难以抗衡,但这不等于说以水墨为主的中国画不能表现天空,正因为媒介的局限性使得中国画创造了独特的虚空表现法。夏圭采用了空白方式,以这种虚空的方式表达更深邃的天空,引发观看者在树木、山峦之间想象云的飘浮。两幅相隔近10世纪的画作尽管绘画媒介和表现语言截然不同,但从这差异中明显看出相同之处,如构图细节非常接近,而且审美意境更为接近。油画擅长再现自然,创造可令人恍如亲临其境的错觉,而中国画更多地要以简练的笔墨创造写意性境界,以弥补媒介的局限性。而这种表现手法正是中国画媒介独特的表现力。

山谷牧羊(油画) 卡米耶·柯罗

当中国艺术与欧洲艺术碰撞交锋的时候,在国内,人们或欲以西画改良中国画,甚至全盘西化,或欲保守纯粹的中国传统。正当两派激战之际,此时的欧洲人把目光转向了中国艺术,试图从中找到灵感,以复兴西画的表现力。英国著名诗人劳伦斯·宾雍和许多重要的艺术研究者们开始研究、体味中国绘画的特质,这特质亦即我们如今说的“中国画本体语言” 。劳伦斯·宾雍1933年受邀在哈佛大学作《亚洲艺术中的人的精神》讲座,第一讲即是“中国艺术的特质” (The Character of Chinese Art) ,他指出,中国绘画体现了世界文明发展当中一个伟大民族的创造性精神。它蕴含一种欧洲艺术包括文学艺术也已丧失的力量,那就是一种整体的生命力,一种“生活的艺术” (Art of living) 。英国艺术批评家、欧洲现代艺术的倡言人罗杰·弗莱紧随其后,批评欧洲艺术自文艺复兴以来过于强调三维空间的错觉再现,强调雕塑立体感而丧失了绘画应具有的二维平面表现力,丧失了通过二维平面体现出来的绘画生命感和视觉冲击力。因此,罗杰·弗莱提出,欧洲艺术如果要复兴,要恢复它的生命力,必须从中国绘画中汲取表现力。

简单梳理一下中国和欧洲艺术的发展脉络,有助于我们对中西艺术的思考,有助于我们对中国画在世界艺术中的位置的反思,从而使我们更好地发展自身,走向世界。欧洲艺术重视再现,在公元前5世纪的古希腊时期就达到了一个高峰。大家熟知的雕刻《断臂的维纳斯》是这一时期的代表作之一。中世纪的欧洲艺术偏离了再现性,因而被史学家普遍定义为“黑暗时期”的产物。其实,艺术经常随功能而变化,中世纪艺术出现平面符号化的最重要原因是社会对艺术的要求发生了变化,这时的欧洲艺术主要和宗教紧密联系,由教会主导艺术创作,其主要目的是为了宗教教化服务,让不识字的人通过图像理解《圣经》。意大利文艺复兴时期,以古希腊雕刻为典范,圣母像之类的作品开始关注人物的个性及其空间关系,如画家乔托开始借助明暗、立体感等手法传达人物神情,刻画个性动态,他由此被誉为“绘画之曙光” 。至15世纪时,如同大家在屏幕上看到的安德烈亚·曼特尼亚的《哀悼基督》一画,画家采用透视、科学解剖等手法塑造人物在空间中的立体感,这种手法一直沿用到19世纪。至此欧洲艺术完善了在二维平面上创造三维空间的错觉,让人感到作品像相机拍出来一样“写实” 。也正是这种错觉效果引发了我们对中西艺术的误解。

其实,艺术以其有限的媒介无法完全匹配无限丰富的自然对象,因此,世上没有真正写实的作品,都是写意的,无非是程度的问题。任何艺术都受传统、媒介和表现语言的限制,即使画家面对自然写生时,也只能选择其表现语言和媒介所允许之处,如上述夏圭和柯罗作品所示,写实中有写意,写意中有写实。再则,以前的西方艺术家并不知道“写实”的概念,直到19世纪法国画家库尔贝发表《写实主义宣言》时,这个概念才得以流行。中国的“写意”观念的普及也似乎与此相仿。正如中国画的概念是针对西画而提出的,在古代画论中罕见的“写意”概念也是在这个情境中得以强化而对立于“写实”观念的。

西方艺术“写实” ,中国绘画“写意” 。事实上,如果把这种区分极端化,这对于理解艺术并无甚助益。欧洲艺术史的发展不是为了“写实” ,而是因其功能、媒介、表达语言的变化而表达不同的意境,表达人与世界的关系。艺术的生命力和感染力是其核心。这在中国古代画论中称“图真” 。

中国的绘画,在唐宋时期达到了我们今天所说的“写实”高度,即比较真实地描绘自然,应物象形,随类赋彩,这和意大利文艺复兴时期的绘画理想是一致的。以范宽的《溪山行旅图》为例,细观画面,疏疏落落的墨点笔迹变幻为逼真的山壁树石水流,画中细小的行旅,人和动物形态生动逼真,仿佛能感受到他们的表情,能听到他们的声音……这种真实感不是照相的真实,是绘画语言体现的意境真实。画家创造了中国山水画的三个境界之一即高远境界,在西方美学中,这属于与“优美”相对的“崇高”范畴。中国绘画发展至元代,按照标准的艺术史说法,文人画逐渐占主导地位,使我们感到中国画的观念发生了巨变,“笔墨” 、 “写意”似乎成了中国画的判断标准。不可否认,如以倪瓒为代表的文人画的确更多地强调绘画以外的修养,更加强调笔墨自身的独立表现力,与范宽的作品有所不同。但这不足以成为理由去孤立中国画的核心观念如“笔墨”等。事实上,翻阅古代画论,基本见不到单谈“笔墨”的, “笔墨”合成也是个现代观念,仅指中国绘画媒介本身,并不能充作美学判断标准。历史上的画家如范宽、倪瓒并不会谈论“笔墨”和“写意” ,他们懂得绘画必须通过师古人、师造化、师心而达到“图真”的意境。

这“真”不仅是自然对象之真,也是人类情感之真。 “图真”也好, “逸笔草草”的“写意”也好,只是方式不同的“图真” ,或者说这“图真”也是程度不同的“写意” 。我们必须抛弃笼统的概念束缚,努力走近中西艺术史上的杰作,以开放的胸怀,努力学会欣赏不同的艺术美学品质,汲取其精华,为我之创造所用。

艺无古今、中西之分,唯有品质妍蚩之别。各个民族、各个国家的文化和艺术就像一条条河流,最后都将汇入大海,其间看似各自为流,其实是互相影响、互相贯通的。人类文明的发展正是在比较、交流,甚至冲突中推进的;艺术风格可以各异,但艺术品格则是相通的,这就是王国维说的“无中西也” 。因此,我们若不以理性的态度透彻地研究欧洲绘画,就不能从真正意义上去理解中国画的本体特性,反之亦然。世界艺术总是在这样的互相借鉴、互相刺激中不断发现各自本色特质,不断推陈出新的。

![“叫好不叫座”的高校博物馆何去何从?[图文] “叫好不叫座”的高校博物馆何去何从?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ng1gs2vht5b.webp)

![特别推荐艺术先锋人物——著名画家朱正发[图文] 特别推荐艺术先锋人物——著名画家朱正发[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vgw0mnxfoe0.webp)

![水墨艺术在当代的多元发展[图文] 水墨艺术在当代的多元发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkhiyp0pu21.webp)

![禅荷山人 八十起舞 ——写在王炜水墨画展开幕之际[图文] 禅荷山人 八十起舞 ——写在王炜水墨画展开幕之际[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cul5dgddzm5.webp)

![乌菲兹美术馆 在文艺复兴的中心等着你[图文] 乌菲兹美术馆 在文艺复兴的中心等着你[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n20rvih1iu5.webp)

![评展:乏味而过时的伦敦“马斯塔巴”雕塑[图文] 评展:乏味而过时的伦敦“马斯塔巴”雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfq5yv5ukgg.webp)

![紫砂大师顾景舟收藏市场行情[图文] 紫砂大师顾景舟收藏市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dqqegtfv3o.webp)

![乾隆书法登上亿元宝座 帝王板块占据市场领头羊[图文] 乾隆书法登上亿元宝座 帝王板块占据市场领头羊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z1gv3ebswaw.webp)

![张大千与齐白石当下掉价了吗[图文] 张大千与齐白石当下掉价了吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t3csswbucpu.webp)

![呼吸的N次方 - 康文峰个展[图文] 呼吸的N次方 - 康文峰个展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ubqngeqpjjn.webp)

![高士奇行书七律诗轴赏析[图文] 高士奇行书七律诗轴赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqo140fnp0r.webp)

![邵大箴:我读米巧铭的油画“京彩”系列[图文] 邵大箴:我读米巧铭的油画“京彩”系列[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2husik5guu1.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![群峰起舞线作曲 “姚氏焦墨”又一峰——姚伯齐焦墨山水画赏析[图文] 群峰起舞线作曲 “姚氏焦墨”又一峰——姚伯齐焦墨山水画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jimuq2jw4wm.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)