刘文华,1960年生,黑龙江绥棱人。哈尔滨师范大学艺术学院美术 教育系毕业。1980年开始参加全国美术作品展览,1985年中央美术学院中国画系进修,1986年加入中国美术家协会。现为黑龙江省美术家协会副主席,黑龙江省美术馆美术创作研究院院长。国家一级美术师,享受国务院政府特殊津贴。作品连续五次入选国家五年一届的美术大展。出版有四种画册。主攻中国工笔人物画创作。创作分三个阶段:一、表现北方农村乡土生活的作品,具有构图饱满、造型严谨、色彩浑厚的艺术特色。二、一批纯唯美工笔人物画新作,画面线条隐约浅淡,色彩清新淡雅,造型含蓄柔美。三、鄂伦春族人物画新作,构图宏大、画面气息浑厚古朴,用自己独特的语汇方言充分表现了古老的鄂伦春族的精神面貌和气质。

《静园丽人》120×150cm

黑龙江原本是纯净之水,黑土地原本就是宁静之乡。古老与荒远,偏僻而寂寞,多一份自然,总是保留着更多的纯净与宁静。

从小喝着黑龙江的水长大,纯净的水孕育着纯净的心灵。这片黑色的净土,从孩童时代看到的是无边的玉米地,渺远的蓝天白云,天与地总是那么空旷辽阔,那么纯净与宁静。这是大自然的惠赐,这是生活命运的幸运,因为纯净与宁静,可以渗透到他的血液,铭刻到他的基因,洗涤他的心神。

正因为如此,由于心神之纯净与宁静,所以,他看到的一切也是纯净与宁静的。即便是流淌的黑龙江水,微风浮动的柳枝,飘舞的雪花,无边的林涛,也如此之纯净与宁静,仿佛将所有的运动,都分解和停格成纯净与宁静。

《丽人》(66×66cm)

平静而缓慢的时间,刘文华终于由童年而少年,以至于在青年时代终于走上专业的绘画艺术之路。对于很多很多像刘文华这样的农村孩子而言,刘文华是特例、是偶然;但对于刘文华自己而言,却是水到渠成的必然。且不说从农村娃到艺术家的路是何等的艰辛,这种艰辛是所谓特例与偶然的必要条件,重复这种共性是毫无意义的。刘文华的必然在于其必须拥有艺术基因与艺术细胞。

即便从一个农村娃偶然走上艺术之路,即便其充满令人难以想象的艰辛,也并不意味着艺术必然成功。艺术的成功才是一种真正的偶然,产生这种偶然的条件异常苛刻,这也是天才艺术家少之又少的原因。

《歌声远去》(66×66cm)

这令人羡慕又难以企及的苛刻条件就是:刘文华必须将自己与艺术融为一体,其必须将自己的经历、情感、心理完全融化在其艺术之中,他必须将其从故乡孕育而充实的特质,真切地深刻地反馈到其艺术之中。也就是说,刘文华的生活特质必须由其心神的提炼与升华转化到其艺术之中。每位天才艺术家都有其特殊的契机,因为所有的天才艺术家的共性就是绝对的与众不同。刘文华的这种特质与契机的把握,就是纯净与宁静。从纯净与宁静中来,又融化与陶情于纯净与宁静之中。

历史证明,天才艺术家的心灵都是天真而纯净的。因为天真而纯净,其感情是真实真切的。艺术是真善美的反映,而且,唯有真才有善与美。情感之真才有艺术之真,艺术之真才使艺术不朽。

1990年《冬天里的故事》(91×136cm)第二届中国体育美展

刘文华的心灵是纯净的,其纯净的心灵源自于故乡纯净的山水、纯净的花草、纯净的蓝天白云。刘文华的情感是真切的,细腻的,甚至是精致的。其情感源自于故乡淳朴的民俗民风和乡民淳厚的情感。这种纯净表现在生活上,反映人格的高尚,反映在艺术上则是境界的升华。这种纯净既是天赐,因为他有幸出生于这片纯净的土地;这种纯净又是其修炼与本质,因为其犹如海绵吸水一般,每时每刻、年年月月吮吸着故土的纯净。

当这种纯净融化与铭印在其绘画艺术之中时,他就是艺术,艺术就是他。所谓的创作,所谓的灵感,正是这自然的又是天才的融化与铭印。

《落叶无声》(180×210cm)省展获奖

《我的祖母》,画面正中居下方的那么慈祥的老者,她那缕缕白发,白色的衣裳,以至于她那苍老而干枯的手腕上那晶莹闪亮的白色手镯,纯净的白色是这幅画的亮点。白色原本就象征着纯净,祖母的形象在画家的心目中是如此之纯净。白发的纯净,涤除了岁月的苍凉与苦难,升华为淳朴而简洁的生涯;白色的外衣,纯净而利落,象征着祖母俭朴而平常的乡民的一生;尤其是白色的手镯,并不起眼又如此耀眼,有着点睛之功,象征着这位含辛茹苦的老人,如玉一般纯净的心灵,以及对俭朴平常的生活充满着无限的美好愿望。

纯净并非意味着简单与单一,与祖母形象的简洁形成对比的是,丰富多彩的背景剪影。夸张又艺术提炼的剪影显然吸取了远古壁画的风格,又有民间传统皮影与剪纸意味,反映了刘文华在艺术上的广蓄并收。背景是一组组剪影式的东北民俗风情组画、或摇辘轳打井水、或喂猪、或拉磨、或盘坐炕上吸烟袋等等,虽然内容复杂、色彩颇多,但依然纯净,每一组内容都以单一色平涂,讲述着祖母的生活。画面主体即祖母的形象与背景虽然两者都纯净,但在表现上却各不相同,反映作者丰富的技术手段。

祖母形象的纯净是明亮的,背景的纯净是幽深而若隐若现的;前者是现实的,后者是浪漫的;前者为简、后者为繁;前者简中有繁(例如祖母脸与手的细腻刻画)、后者繁中有简(虽然内容多样,但人物形象简到极致);这种以对比的形式表现不同的纯净,风格是鲜明的,表现是多样的。对比而和谐,多样而统一于纯净,画家的创作理念和手法都颇具匠心而不留匠心之痕迹,高明而出人意料。纯净的祖母,纯净的一生,纯净的民俗民风是令人感慨向往而又回味无穷的。

《在姥姥家》

刘文华的工笔人物画是如此之纯净,《秋的韵律》把农活描绘成舞蹈,原本就如此浪漫而富于想象力,尤其是色彩纯净得如此明快、如此轻盈、如此柔和,简直就像一首纯净的小诗,一曲纯净的轻音乐。《在姥姥家》更是纯净得可爱。整齐而单调的炕席编织的纹路,如图案般祥和而纯净、吃饺子的小孩纯净的脸、纯净的衣服,以及纯净的青边瓷碗和令人垂涎欲滴的如水晶般纯净的饺子,一切仿佛是透明的,没有一丝杂质。即便是那两只农村孩子的虎头鞋也以纯净的原色组合,犹如童话和动漫的纯净色彩。这小小的道具深刻地反映了农村孩童的幸福与天真,这种可爱的纯净应该是刘文华幸福的孩童时代甜蜜的回忆。

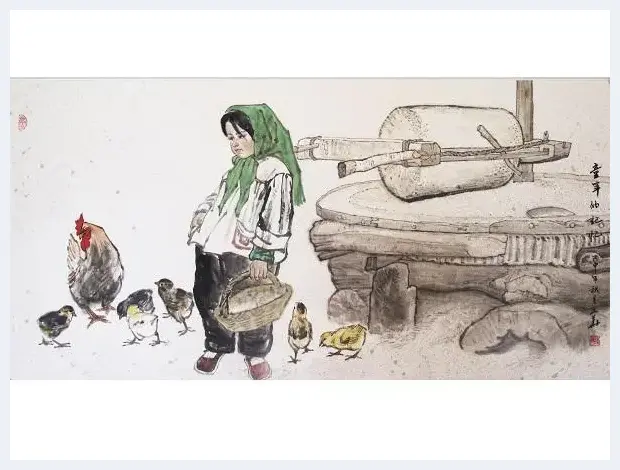

童年的记忆

《幽情逸韵箫声里》120×140cm

不论是天然的巧合,还是刘文华理性的选择,其纯净的画风与工笔表现形式技法是如此之吻合。细腻而精致的线条,明快而纯净的平涂色彩,原色的大胆使用,如山泉般透明清澈,如蓝天白云般洁净而一览无余,如童话般充满天趣与稚气。应该说,这一切即天然而又理性,纯净的黑龙江水,纯净的黑土地,纯净了刘文华的心灵与血液,纯净了刘文华平静而又波涛起伏的情感。东北民俗民风的纯净是他的生命,是渗透到他身上每一个细胞之中的艺术的汁液。所谓感情深厚等俗语已说明不了他与故乡融合的纯净的心神,他艺术的纯净理所当然地展示出来了。

纯净与宁静是不可分割的,是相互依存又相互辉映的。刘文华的工笔人物画必然是宁静而安谧的。宁静并非是停止与刻板,宁静是变化的升华与结晶,是瞬间的敏感捕捉,是心神灵感闪现的刹那间,是艺术的取宏用精的提炼,是激情的融合与凝聚。犹如物理学所说的,静是运动的特殊形式。这就意味着,捕捉宁静比表现运动更难,需要更高的艺术修养与艺术敏感,需要更活跃的艺术思维和更深邃的艺术灵感。

1999年《兴安魂》(163×223cm)第九届全国美展

《兴安魂》是刘文华宁静画风的典型之作。画面是仰视角度,四个鄂伦春猎人、马和猎狗组合成近似梯形,背景向上伸展的白桦林,斜势伸展天空,整个画面似乎组合成一个三角形,以稳定而从形式上隐含着宁静的意味。

四位猎人的神情是安详肃穆的,又似乎是坚定而自信的。他们双手合付,微微低首,在祈祷山神的保佑,这是狩猎前精神心灵的展示。由此使人联想到远古甲骨文中的神秘,先人在狩猎前也向上虔祈问,由此而使这幅画有一种庄严的仪式感,他们早已超越远古先民的愚蒙而建立了生活的自信,但这宁静的狩猎仪式或习惯依旧保留或隐约看到远古先民的虔敬的遗风。

画面上方有浅浅的晕光闪现,浅雅迷蒙而明亮。这与下方人物与马、狗组合的重彩形成鲜明对比。上浅下重、上轻柔而下深厚,增加了画面稳重性,增添了宁静的意味。上方的灵光与下面人物的肃穆虔诚,又使整幅画在宁静之中,隐隐透出一种庄严的宗教感。宗教是安详而宁静的,是神秘而又令人神往的,这是宁静中的希望。唯有宁静,才有更丰富的想象和蕴含更高尚的希望。

2014年《高高的兴安岭》(260×200cm)

无论图腾或宗教都是一种心灵的呼唤。所谓“兴安魂”并非仅仅是图腾意识或宗教感,历史的遗韵早已被岁月的风雨洗刷冲击而渐渐淡化,鄂伦春民族心灵中挥之不去,永恒弥漫的依旧是那一份纯净与宁静。在宁静的兴安岭,在纯净的松林桦木之间,在洁白的具有象征意味的永恒纯洁的雪花中,古老而淳朴的鄂伦春猎人,始终守望着纯净与宁静,始终神往着纯净与宁静。这不仅是他们的过去与现在,也是他们的未来,纯净与宁静就是兴安之魂,永恒的鄂伦春猎人的心魂。

如果说《兴安魂》是以静寓动,那么《兴安猎人》就是以动寓静。

三个猎人倚马作射击状,这是千钧一发的刹那,表面看充满动感,再加上白桦林中呼啸的北风,运动与变化是如何的难以控制。刘文华很少画这样表现运动的题材,即便如此,此画依然让人感觉是那么的宁静。相似的白桦树,相似的人物造型与色彩,再加上茫茫的白雪以及整幅画透出的迷蒙色彩,相似与重复形成单调,单调则趋于宁静。仿佛风无声、枪无音、马不嘶、犬不吠,一切是如此之宁静,这是典型的运动变化中的宁静,是千钧一发精彩狩猎的瞬间停格。仿佛时间凝滞、空间固结,在惊心动魄之时,令人瞪目结舌,令人凝神屏息。刘文华抓住这精彩的瞬间,让运动与变化凝止而升华。

![红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文] 红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qrtrx5u0frp.webp)

![明式家具:墙外开花墙内香[图文] 明式家具:墙外开花墙内香[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hzcpd4f3ue0.webp)

![磨练和滋养——李艳玲的工笔画鉴赏[图文] 磨练和滋养——李艳玲的工笔画鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jvpq403xiq.webp)

![生命之歌 --吉瑞森国画近作评论[图文] 生命之歌 --吉瑞森国画近作评论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rrp41n12ad2.webp)

![刘双舟谈艺术品网络拍卖的发展趋势[图文] 刘双舟谈艺术品网络拍卖的发展趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxkrvpo5i13.webp)

![这些艺术家 谁有潜力成为“带货王”?[图文] 这些艺术家 谁有潜力成为“带货王”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zenrbppi34g.webp)

![艺术中的色彩启示[图文] 艺术中的色彩启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v4csn33wwal.webp)

![艺术品背后的幻境与日常[图文] 艺术品背后的幻境与日常[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kezoyonckyh.webp)

![那些金光闪闪的艺术品背后的故事[图文] 那些金光闪闪的艺术品背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/losw02btfi2.webp)

![清末海派画家潘振镛:仕女画的绝唱[图文] 清末海派画家潘振镛:仕女画的绝唱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nzq4v3v1fcy.webp)

![大匠之门――平常的心、火热的情[图文] 大匠之门――平常的心、火热的情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywl1vlijbz2.webp)

![中国当代【德艺双馨艺术家】徐岩作品欣赏[图文] 中国当代【德艺双馨艺术家】徐岩作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g1c0gg1jb2f.webp)

![其命惟新:变革精神与历史担当[图文] 其命惟新:变革精神与历史担当[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/osutofdj3qn.webp)

![笔情墨趣写江山 史春坡和他的山水画艺术[图文] 笔情墨趣写江山 史春坡和他的山水画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mpkzqqe0juq.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)