近几年因为公共艺术发展的大好时机,一部分雕塑家也在其中完成了经济诉求。但繁荣也好,热闹也罢,除了少数成功者,多数雕塑家仍然是你学我,我学你。对雕塑真正的学术品质而言,人格、观念,尚不够强大。在雕塑家蒋铁骊看来,这涉及雕塑“本体”问题的探讨,而雕塑的“本体”并不是塑造技巧,而是到达人性深度的可能性。

在“无观——蒋铁骊雕塑展”7月2日于上海中华艺术宫举办之际,此文显示了作者对当下表面繁荣的雕塑界难得而冷静的思考。

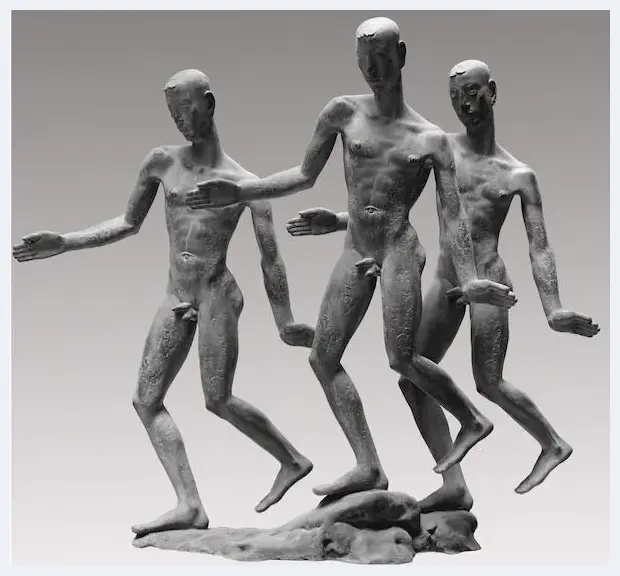

蒋铁骊作品,时光之旅,2014

雕塑其实就是手和材料的关系,雕塑家运用自己的创造能力,使手和材料产生关联,通过手的劳作,改变材料的状态。通俗说,这是一次灵魂与材料的碰撞。每位艺术家的碰撞过程都不一样,碰撞出的结果就叫雕塑。从这层意义来说,所谓“本体”就是碰撞过程的判断与掌控,是碰撞的产物。

“本体”即可指建立在技术、材质、手段上的核心要义,又可引申到一种文化、一种经验、一种态度,甚至是心灵归属,是供奉在雕塑家心中的一个丰富而笼统的信仰。“本体”概念之争,事关雕塑江湖,事关雕塑节操,已然演变成事关雕塑的话语权之争。各执一词,莫哀一事,“本体”已成为概念不清,似是而非的暧昧之词。

所有的争论绕不开一个问题,为什么要做雕塑?

雕塑家一定有堂皇的回答,但面子上的回答背后其实是“我们在靠雕塑吃饭”。无论对雕塑热爱与否,生计都是赤裸裸的、不可回避的“饭碗”问题。“本体”的讨论就这样从现实的阵痛上开始。所以“本体”之争既是艺术态度问题,也是生存策略问题,对某些“既得利益”的雕塑家来说更有现实问题,

但说到底,“本体”是个艺术权利问题。

蒋铁骊作品,影子,2007

这几年,雕塑舞台端的热闹,各种展览数不胜数,风格流派层出不穷。同时又赶上了公共艺术发展的大好时机,一部分雕塑家也在其中完成了经济诉求。但繁荣也好,热闹也罢,除了少数成功者,多数平凡的雕塑家仍然是你学我,我学你。对雕塑真正的学术品质而言,人格、观念,尚不够强大,在这样的状态中讨论“本体”,似乎人人都急着说些什么。理论家和哲学家大可从哲学、逻辑学去定义。搞当代艺术的也可以从不断颠覆与阐述中寻找坐标。而“学院”的也在坚守自认为纯正的“贵族”的东西。彼此都在相互反驳与不以为然,一时喧嚣声颇大。

但仍然有雕塑家未卷入其中,而是冷静地抛出问题。

我们今天的雕塑“本体”何在?繁荣与热闹是否证明雕塑的现状一片歌舞升平?雕塑艺术的学术框架是否被扎扎实实地搭建起来了?

在传统雕塑家那里,创作靠的是手与灵巧心智的互补。“本体”概念无法离开风格、手段、塑造这些基础内容。不仅无法离开,而且还会相互作用。就像体育比赛中的规定动作,比的是相同标准下谁做得更好。但当代雕塑,尤其是装置与现成品出现后,传统的“本体”概念开始失效,整个游戏规则完全被推翻,雕塑愈发演化成图式化、装置化与工艺化的滥殇之态。虽然各种争执与摩擦现实上活跃了中国的当代雕塑生态,但问题也不少。许多雕塑要么试图承载的信息太多,要么又太过空洞,把本来应该自然流露的东西做僵掉了。有时候越想突出什么,越吃力不讨好。越把“本体”挂在嘴边,离真正的“本体”越远,“本体”的泛滥成为一种刻意的反叛符号与创作策略。但物极必反,过于宽泛的雕塑定义既模糊了创作的边界,无限了“本体”的概念,同时更降低了雕塑的门槛。繁荣与热闹掩饰不住含金量的缺失。国内美院大底子的现状我们都十分清楚,虽有着诸多问题,但也一定程度上在特定历史阶段建立起了较为有效的“本体”观,但滑向另一个极端也暴露出“集体伪经验”下的“集体无意识”。

蒋铁骊作品,行云流水,2000

中国雕塑界的某些声音此刻再提“本体”概念,潜台词是呼吁雕塑界建立起足够成熟的独立性与自觉性,在今天这个眼花缭乱的时候如何把雕塑做得更像雕塑。

传统雕塑家将空间、体量、手段与材料等因素视为“本体”的基础条件。而当代雕塑家又将社会、文化等概念置于创作的首位。在今天的艺术界,雕塑的定义被无限拓展,“本体”已被多重混搭,极度泛化。但令人欣慰的是,优秀的雕塑家仍然能够区分出什么是这喧嚣背后的真实所在,什么是自己最需要,最安全的东西,并且在作品中予以清晰呈现。在优秀雕塑家那里,放纵并不等于自由,“本体”并未远离,而是看得见摸得着的。

从近年国内活跃的雕塑家的作品来看,许多作品背后凸显敏感的转型、深入的思考及智慧的策略。虽然西方参照物的痕迹仍然过重,但也确实说明有些雕塑家已不纠结于“本体”的字面内容而更多积极实践。他们的“本体”观再次证明,雕塑艺术的核心要素也即“本体”的表述,是可以被视觉直接认同的。“本体”不是任意、随机的,而是雕塑家将艺术精神与自我观念在新的社会文化中的机敏组合。那些优秀作品的共同之处便是彼时代的“本体”。

我自己的“本体”概念源自刚学雕塑时首先看到的古典及苏联雕塑,来自画册,来自翻拍过多次的模模糊糊的照片,但大约的样式还印象深刻。雕塑的“本体”观自然是在那个阶段进行了最初的建立。那时崇拜的雕塑往往具有强烈的空间、坚硬的处理、崇高的纪念性。随着“八五”新潮的开始,大批现代派作品进入了视野。这批作品推翻了旧有样式,同时又伴以强大的理论观念。一时间,澎湃的艺术情感的张扬成为当时的时髦,刚建立的“本体”概念动摇了。但是冲动了一段时间之后发现,总想着要通过艺术宣泄对生命的追问、对人生的迷茫,其实挺难的。很多次艺术的冲动过后总觉得还是少了些精神的东西,太过空洞和抽象的观念和自己的日常发生不出太大的关系,而学院的东西最熟悉、最有生活温度,所以又将“本体”转到了对“学院”的关注上来。后来在雕塑的过程中找到了一种仪式感,通过某些形体的加减似乎塑造出了类似国画山水的“宇宙与自然”。这个情绪就像宗教一样,强化了我的“本体”意识。这时朦胧地理解到“本体”应当带有一种普遍的说服力,“本体”是靠作品争取来的一种发言权,“本体”是一种有着坚不可摧的硬度的东西。尽管这种感觉非常难以捕捉。回头再看大师的作品,更是发现许多无法解释的东西。他为什么这样处理?为什么用这种手段?他怎么会与我们看到的真实完全不一样?为什么总是超越我们普遍认知的极值。这些感受很折磨人,有时似乎能触手可及,可大部分时候又悬在作品背后,这可能就是大师的“本体”吧。

虽然崇拜大师,但也知道盲目跟在大师后头没出路,还是要面对自己的内心,要表达自己目光所及,找寻自己心中的那个节奏。这个过程反反复复,不停淘汰和更新自己的积累。等安静下来的时候,便更多审视自己,慢慢寻找自己的艺术语言,那些排除不掉必须保留的要素便是我的选择性提纯了的“本体”。

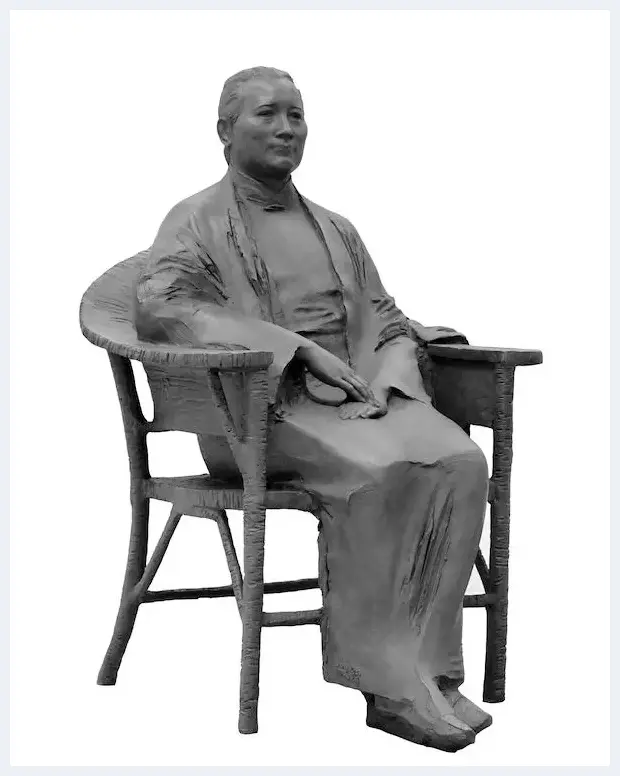

蒋铁骊作品,国之瑰宝——宋庆龄,2011

我也曾经试图向不同类型的雕塑样式与手段去“靠拢”,但自觉徒劳,知识结构完全不在一个脉络上,说穿了,性格就不是那一类。“学院”也好,“具象”也罢,适合自己的才是要坚守下去的。

面对各种困惑,有时不得不确认自己的立场与角度。我的“本体”是什么?在喧嚣潮流中,我的原则与态度何在?但我的“本体”仍然与大多数同行一样,除了少部分来自性情,来自内心,外在的部分仍然有着大师的影子。在最初的担心过后,我倒也对此坦然面对。大师有着对艺术的早早就开始的自觉,那些困扰我许久的“本体”在他们那里已经是一种下意识的本能。我把大师的影子看做艺术旅途上的拐杖,借一程力,最终还是会丢掉,哪怕过程很漫长。

对我而言,虽然我明明知道当代艺术的主流发展已经到达“飞速”的程度了,架上雕塑日渐边缘。我选择现在的路数只是因为我多年学习经历建立起的价值观已经成型。我选择现在的路数还因为这是我最为熟悉并长时间从事过的事情,同时也是一种不赶时髦的逆反心理。但这也成为我雕塑语言的另一种角度的参照,它使我能够认识到自己的局限并摆正位置。这些年大家都在做与个人内心有关的东西,开口闭口都是自我意识。显然,社会对艺术的宽容度极大,这是进步。我不排斥个人主义,如果个人的工作内容能够成为时代的缩影,个人的执著追求能填补时代的空隙,也是有价值的。但我仍然认为艺术中那些普世存在的精神指标一定是谈论“本体”的前提。

我的雕塑经历使我不可能丢弃自己最具安全感的东西。确切地说,我能表达的内容一定来自我长期积累并关注的东西,也是我个人经验中最具“本体”意义的部分,这是真实存在并与我的生活状态紧密关联的东西。我反感高调而泛泛的说教,我试图让自己的工作进入具体而微的话题。谈“本体”只停留在口头似乎太过矫情。有限的精力决定了我关注角度与方向的局限性。自己的创作偏向于架上塑造,那么我的“本体”一定密切关联于我的手头活计,失去了手上的技艺便失去了“本体”,也失去了发言权。所以,控制和提炼“手”、“眼”的协调能力是我“本体”的基础,尽量使自己在雕塑语言上深掘与拓宽,我认为这和艺术创作的方法论并不相悖。雕塑于我来说不单是题材与观念的表白,最要紧的是雕塑自身的艺术魅力,此为“本体”。但这“本体”总是要和社会和人性发生点什么。我喜欢“一语中的”的快感。那些具有“普世标准”的“本体”语言才能够征服我的心与眼。那些往往被忽视的平凡,甚至略带保守的东西才更具平静的力量。这才是我一直寻找的“本体”,它可让我在愉悦感官的同时平衡内心。

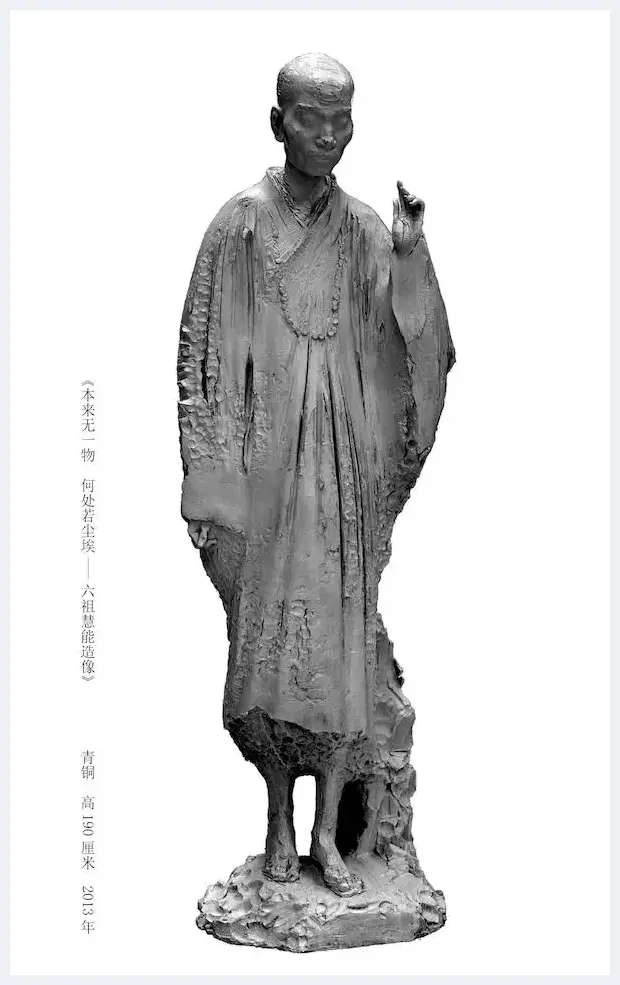

蒋铁骊作品,本来无一物 何处惹尘埃——六祖慧能造像,2013

我不回避我是一个钟情于塑造的雕塑家,我从未认为塑造的手段在今天的雕塑中过时了。我也始终认为,对一个坚守塑造的雕塑家来说,“本体”不是塑造技巧,而是到达人性深度的可能性。我期望“本体”的含义于我更具有灵魂的温度。

雕塑的“本体”具有多样性与相对性。但并非没有标准。人类的审美本能告诉我们,雕塑应当见诸于美,见诸于灵魂的愉悦,见诸于精湛的技艺。真正的“本体”是雕塑家条件反射般出手就有的东西。“本体”本应是艺术操守的一部分,是内化于作品中的情感与态度。每个雕塑家的路数不同,自然对“本体”的判断有别,要拿出令人信服的、感觉真是那么个意思的“本体”,会是一件非常困难的事情。这将是庞大的艺术生态范畴的事情。

早先的雕塑家不谈“本体”,专注于作品本身。倒是总能看到雕塑家和作品之间,观众和作品之间的感情交流,是一种灵魂上的关联,“本体”似乎就摆在那儿。但今天,至少在我看来,说不出与原来哪里不一样,总觉得艺术家与作品、艺术家与社会之间出了点问题。尽管标榜内心关照、社会责任的雕塑言论多如牛毛,“本体”反而与我们之间的感情寡淡了。

好的作品无论传统还是当代的,展览中一定是最抢眼的那一件。什么原因能在众多的作品中把别的作品“挤掉”,一定是有特殊的符号、特殊的气场,我无法解释,也许这才是“本体”的灵魂吧!雕塑家的直觉与本能一定是“本体”的最直接的判断者。“本体”的理论乃至逻辑学意义上的解释一定要建立在本能的感动之上,在我的脑海中才会发生作用。

好了,这个纠缠不清的话题暂时放一放吧!

再聊下去,我一定会恭喜自己:终于不知道雕塑该怎么做了!

![呼吸的N次方 - 康文峰个展[图文] 呼吸的N次方 - 康文峰个展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ubqngeqpjjn.webp)

![佳节赏佳作——著名书画家郑会军中秋国庆专刊[图文] 佳节赏佳作——著名书画家郑会军中秋国庆专刊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b3ldihrdbve.webp)

![泰特呈现毕加索的1932:爱情 名誉 悲剧回顾之年[图文] 泰特呈现毕加索的1932:爱情 名誉 悲剧回顾之年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzklt4k1zeh.webp)

![徐惠泉——墨彩交融的审美之道[图文] 徐惠泉——墨彩交融的审美之道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/deni32s3g13.webp)

![为何有人愿意花4.5亿美金买幅画?[图文] 为何有人愿意花4.5亿美金买幅画?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lcdymd0wv3v.webp)

![当现代科技介入陶瓷文化[图文] 当现代科技介入陶瓷文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bcmzyfyrwzj.webp)

![毕加索【家庭相册】大团聚[图文] 毕加索【家庭相册】大团聚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zda4jbzqfbx.webp)

![2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——潘志军[图文] 2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——潘志军[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/flc2fckxemi.webp)

![刘绍海心中的大先生[图文] 刘绍海心中的大先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/beztg1rhuu3.webp)

![第九届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖刘晓鹏作品赏析[图文] 第九届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖刘晓鹏作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kbrsuqqdl5p.webp)

![天地玄黄,金墨无界——陈兵在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——陈兵在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/43ekyp5vpcv.webp)

![大都会博物馆藏董源《溪岸图》解读[图文] 大都会博物馆藏董源《溪岸图》解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/se2ash4qfyg.webp)

![在艺术中正视生命的焦虑与恐慌?[图文] 在艺术中正视生命的焦虑与恐慌?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bpjbzpcxi3e.webp)

![博物馆的时代精神[图文] 博物馆的时代精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wq2u1hmz3gb.webp)

![文艺工作者须做时代引领者[图文] 文艺工作者须做时代引领者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vjo51t0a4k2.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)