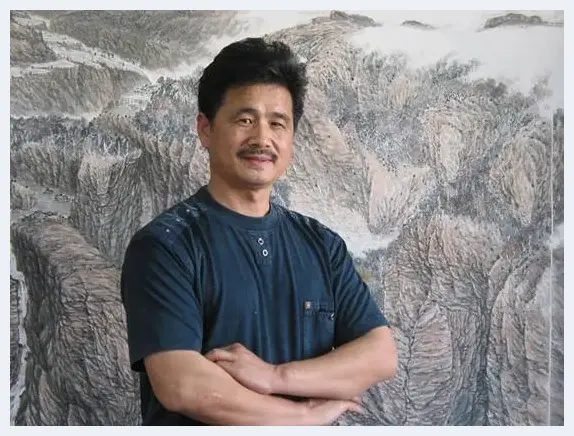

杨长喜,1955年生,山东利津人。字悦之,号一山居士、别署卧云斋主、逍遥翁。毕业于山东师范大学美术系。先后深造于国家画院、中央美院、北京大学。现为中国美术家协会会员、大使书画院艺术顾问、中国书画协会名誉主席、中国传媒大学教授、中国传媒大学邓福星、郭石夫写意花鸟博士课程班执行导师、天津师范大学客座教授、中国人民大学艺术学院杨长喜山水画工作室导师。

中国画作品《根》获1999年中国迎澳门回归中国画作品展金奖。《镇河铁牛》获全国艺术品大展一等奖。诸多作品在国家级展览中入选或获奖。并在《美术》、《美术观察》、《中国艺术教育》、《美术报》、《中国书画报》等专业报刊发表。多幅作品被中国美协、中国国家画院、中央美术学院及美国、韩国、日本、加拿大、中国台湾等国家和地区收藏。2008年创办学术性期刊《笔墨》。出版有《杨长喜画集》、《杨长喜山水画集》、《杨长喜花鸟画集》、《山水画基础教程》等个人画集和专著。其传记和作品被收录《中国专业大辞典》、《世界名人艺术大典》、《世界人物辞海》、《世界华人文学艺术名人录》、《中国翰墨名家作品博览》等20余部典籍。

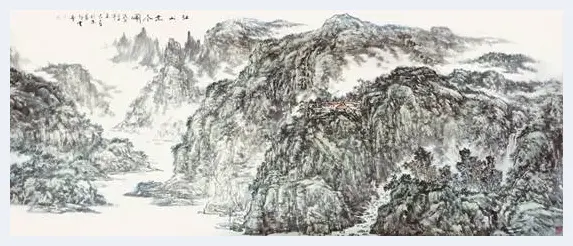

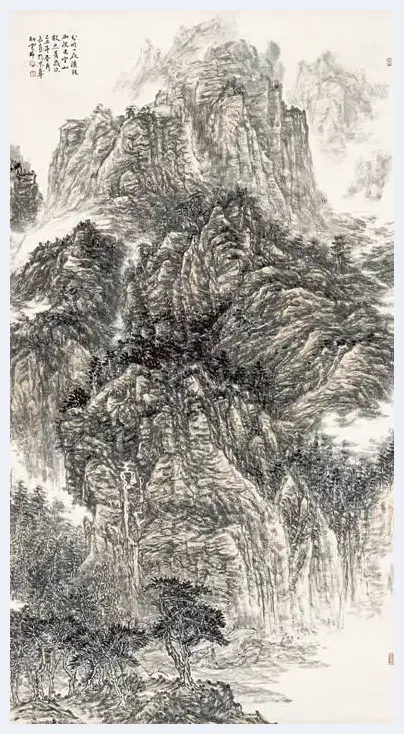

江山无尽图画 198cm×380cm 纸本 2009年

《道德经》又名《老子》,作者为春秋时代末期李耳(公元前约571年-471年之间),字伯阳,又名聃,亦称老聃,楚国苦县(今中国河南省鹿邑县)人。据说曾当过周朝的守藏史。(司马迁《史记﹒老子韩非列传》)。全文五千余字,用韵文形式写成。文章分上、下篇,共八十一章,一至三十七章为上篇,古版本称为“道经”;三十八至八十一章为下篇,古版本称为“德经”。《道德经》是道家学派最具权威的经典著作,尽管短短五千言,可言简意丰,涵盖了哲学、伦理、政治、军事和养生等诸多学科,内容博大精深,玄奥无极,涵括百家,包容万物,堪称治国、治家、治学、修身的秘籍宝典。不仅如此,《道德经》对东方艺术的启蒙、传承和发展有着深层次的影响,尤其是中国的山水画与道家思想有着千丝万缕的联系,可以说《道德经》为中国山水画的传承与发展奠定了哲学规范和理论基础。

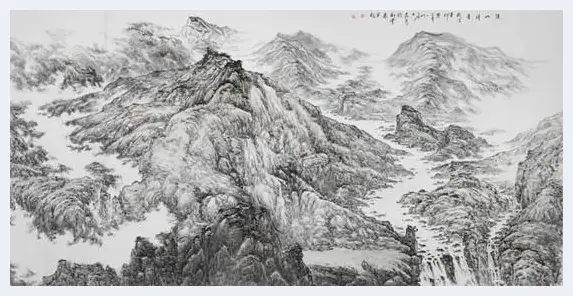

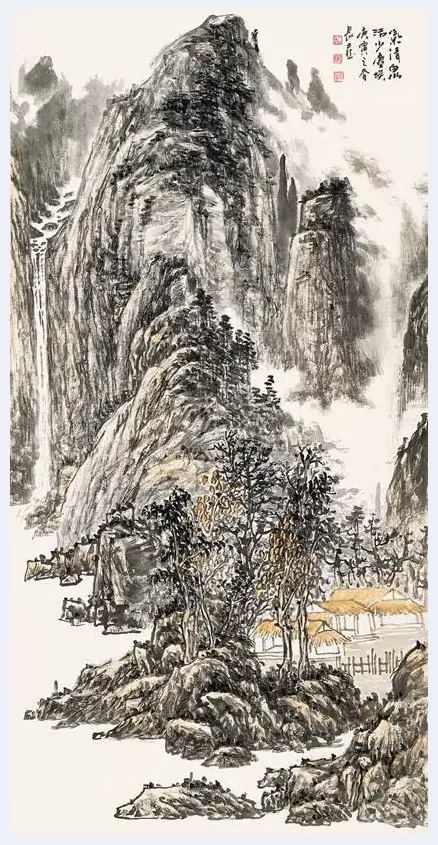

溪山清音 122cm×244cm纸本 2011年

一、《道德经》与中国山水画的“本体论”

所谓“本体论”指对事物本质的认识。老子在《道德经》中名之以“道”。其开篇就讲:“道可道,非常道,名可名,非常名。无,名天地之始也。有,名万物之母,故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。 此两者同出而异名。同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”这段话是老子对“道”的理解及宇宙间万事万物生成、变化、发展的揭示。老子所言之道对中国山水画的发展影响深远,在某种意义上说它构成了中国山水画的哲学基础。中国山水画在其产生的最初时刻,就受老子的这一哲学命题影响。因此,在对山水画本质的认识上,就超越了模拟自然的阶段,而上升到“道”的高度。要求山水画要表现宇宙之生机,天地之造化,并把这一原则作为终极的美学追求。早在六朝时代的宗炳在《山水画序》中明确提出了“澄怀观道”的美学命题。《山水画序》说:“圣人含道应物,贤者澄怀味像。至于山水质有而趣灵,又称仁智之乐焉。夫圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐,夫以应目会心为智者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会。应会感神,神超理得”。可见,在宗炳看来,“道”(灵)存在于山水的形质之中,或者说山水以其形质闪出“道”之光辉,所以观赏者通过“应目会心”,心与山水同化,就能从中体悟到“道”的存在。更重要是,“味”概念的提出,是宗炳对审美过程中主客体之间关系的重要规定。就主体方面来说,要想得到一个审美的意象,“澄怀”是极致必要的。就是说主体必须具有一个虚静空明的心境,也就是老子所说的“涤除”,庄子所说的“坐忘”、“心齐”。这个虚静空明的心境是实现审美观照的必要条件。就客体方面来说,要“味”。首先必须有“象”,“象”就是审美形象,就是自然山水。“味象”同时就是“观道”。因此,在宗炳看来,审美观照(也就“味象”)的实质乃是对于宇宙本体和生命——“道”——的观照和把握。这无疑是对老,庄美学的重大发展。宗炳“澄怀味象”(“澄怀观道”)命题的提出,综合魏晋时期的“意象”范畴,无疑开启了中国古典山水美学的理论轨迹,对后世影响是极为深远的。比宗炳稍晚的王微,在绘画理论上虽说与宗炳有很大不同,但就画山水表现性情以观“道”这一点上是相同的。他在论绘画时说:“夫言绘画者,竟求容势而已。且古人之作画也,非以按城域,辨方州,标镇阜,划浸流。非乎形者融灵,而动变者心也。灵亡所见,故所托不动,目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,画寸眸之明”(王微《叙画》)。王微指出了绘画与地图的根本区别。地图以实用为目的,以线条体现其地貌的真实轨迹,容不得半点虚构和创造。而画者,“本乎行者融灵,而动变者心也。”绘画是主体内在精神与客体外在形式的高度统一,是一种创造性活动。并以外在形式的相对有限性去把握无限的精神内容。此所谓:“灵亡所见,故所托不动,目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,画寸眸之明”。可见王微认为自然山水体现着“道”的灵光,把握了自然山水的灵质,就能观“道”。而画山水的目的正在于从中体道与悟道。

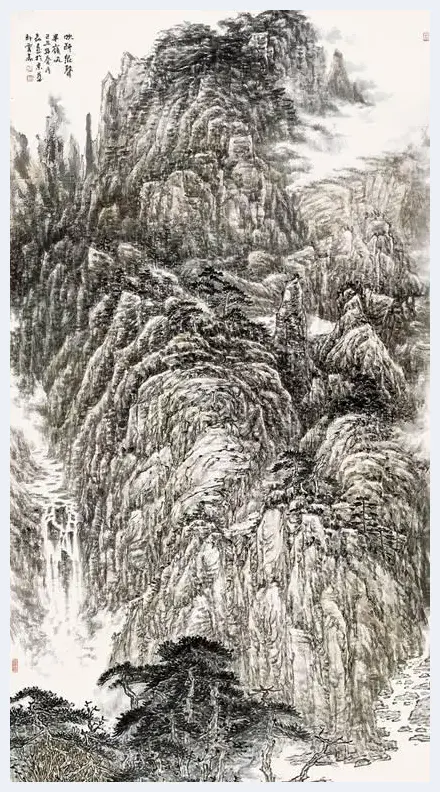

血脉 129cmX248cm纸本 2006年

二、《道德经》与中国山水画“审美论”

《道德经》的核心观点即道法自然,它崇尚自然之旨。对中国古典文学艺术方方面面有着深远的影响。中国山水画也不例外。历代画家将这些观点运用到绘画上,解放了视觉画面的局限性,将欣赏者的视线引向了更加广阔的想象空间,这正是中国画在唐宋以后弃真求实,在乎神似,逸笔草草的重要出发点。正因为如此,“计白当黑”,“挂一而漏万”才成为中国画创作的基本法则,而“笔不周意周”则自然成为了中国画最终走向写意的又一精神基础。此后中国画不断追求的弦外之音,笔外之韵和“气韵生动”的这种虚灵精神,文人画中“逸笔草草,不求形似”的审美意向,都在不自觉地体现这些概念。在色彩观念上,道家主张“玄”即墨色,玄之又玄,众妙之门”。这些“玄”的理论,与“道”或“有”、“无”相当,可以认为,道家立足于“无为而无不为”的哲学思想,对极其单纯而又深不可测的黑色十分钟爱,《老子》中又说:“五色令人盲”,这在经意与不经意之间给后人树立了一种追求朴素、单纯、和谐的审美理想。“玄”与“素”,“质”与“朴”成了中国画理论与实践的核心部分,并直接影响着中国画山水审美标准的建立。

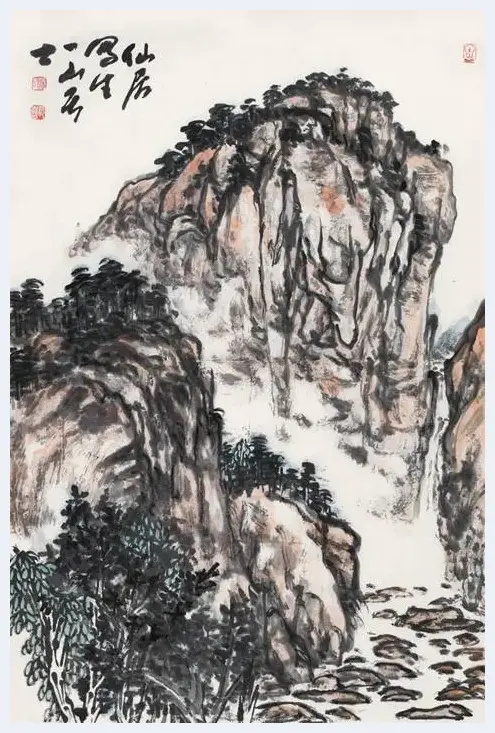

吹断泉声半岭风 180cm×98cm 纸本 2009年

中国山水画以自然造化为师,以表现自然之精神为己任,以回归自然为最高境界。老子“自然”概念的提出为中国山水画乃至整个中国书画艺术确立了一个很高的美学标准。历代美学家和艺术家对“自然”这个美学概念内涵的理解和阐释与老子的思想完全是一脉相承的。他们所说的“自然”不完全是指自然对象,而是指一种自然无为的状态,如张彦远在《历代名画记》中列自然、神、妙、精、谨细五品,第一个树立了“自然”为画中“上品”之上的标准。宋代黄休復也提出绘画艺术应“得之自然”,即要求在艺术创作中超越人为的特点,不拘于形似,有自然天成之趣。具体而言,山水画要做到“自然”,画家须深刻地体察宇宙本体——“道”的自然无为状态,以及创造天地万物的自然过程。因此,中国山水画极其推崇“自然”,把“自然”视为它的一个极为重要的审美品格。纵观中国绘画史,也的确可以看出那些带有过分人为特征的艺术作品,而非自然的艺术作品向来地位不高。正如清代华林所言:“画到无痕时候,直似纸上自然应有此画,直似自然生出此画”。“(《南宗抉秘》)即是强调绘画作品应似自然而成,自然生出的。再比如在色彩上,由于受到老庄主张的“素朴玄化”的思想影响,中国山水画的色彩发展之路——从金碧山水走向浅绛山水乃至水墨山水,正是“绚丽之极,归于平淡”,单纯而又富有变化的水墨,体现了那种朴素的造化自然的精神。这种“素朴”的水墨山水画,千余年来成为中国山水画的传统。张彦远在《历代名画记》中说,如果画家只注重表面的五色,“则物象乘矣”,物象内在的本性被忽视了,就不能得到充分的表现。唐代水墨画流传后世不衰,“运墨而五色具”代替了“随类赋彩”,虽然墨是单色的,却蕴藏着无穷的表现力,从而使画面浑然一体。

分明一夜溪头雨 180cm×98cm 纸本 2008年

老子在《道德经》第二十五章中讲到:“人法地、地法天、天法道、道法自然。”老子的这段话,阐明了“道”的生成和“道”与自然的关系。道是自然产生的,也是至高无上的,它向自然学习,效法并顺应自然,世间万事万物都在沿着自然的法度运行。唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”,清代石涛提出“搜尽奇峰打草稿”,黄宾虹说:“作画当以大自然为师,若胸中有丘壑,运笔便自如畅达矣。”关于“道法自然”,历代前贤有大量的高论,他们虚心向自然学习,登山临水,澄怀观道,深悟妙理,然后成为一代宗师。五十年代李可染为求中国画的复兴,力主到大自然中写生,并身体力行,多次克服重重困难深入名山大川,踏破铁鞋,搜尽奇峰,画了数以万计的写生稿,创作了大量的精品力作,开创了中国山水画一派崭新气象。

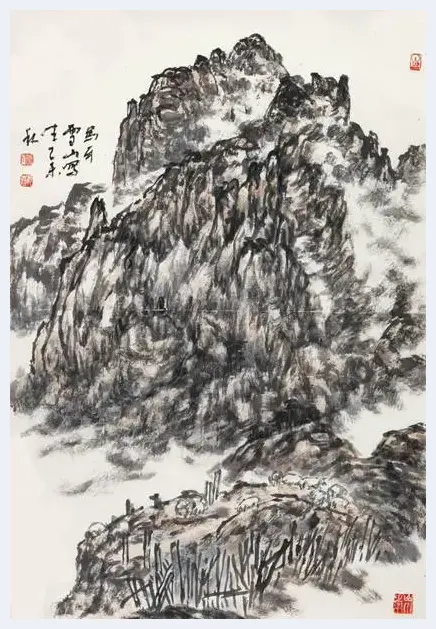

马牙雪山 46X68cm 2015年

三、《道德经》与中国山水画的“技法论”

在中国山水画的发展过程中,受老子“阴阳结合”的辩证统一宇宙观念影响至深。尤其是在笔墨技巧及空白处理等具体的技巧问题上。老子在《道德经》第四十二章中讲:“道生一、一生二、二生三、三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。”这里的“二”即“一气分为阴阳”,这里的“三”即阴阳对立之和。这表明了老子辩证的宇宙观,即一切事物运动中的对立统一关系。世界万事万物都在这样的关系下发生、发展,并如此循环往复。和谐是阴阳变化的最终结果。中国的古典哲学、古典文学、古典音乐、古典美学等都以和谐唯美,和谐是中国美学的精髓。中国山水画的技法论非常符合老子这一“辩证统一”的观点,是阴阳相生相合在画面中的具体体现。石涛的“一画论”,黄宾虹的“五笔七墨”,都与老子的哲学思想相吻合。中国画中常常遵循的“知白守黑”的原则,实际上就是老子关于阴阳的学说。

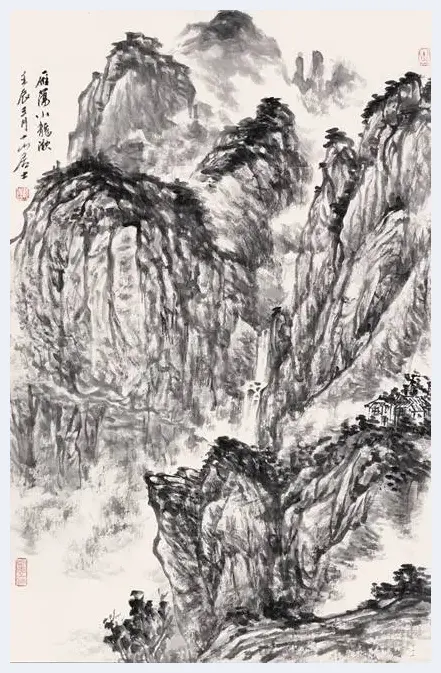

雁荡小龙湫 46cm×68cm 纸本2012年

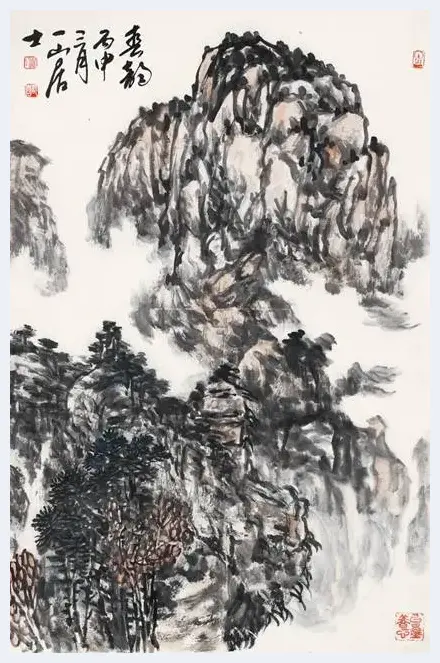

春韵 68×45cm 纸本 2016年

中国山水画的创作过程,是一个解决矛盾的过程,在一个画面中,要解决好黑与白、虚与实;干与湿、浓与淡;苍与润、刚与柔;疏与密、松与紧;开与合、张与驰等许多辩证关系。以上关系解决好了,整个画面就达到了阴阳相和的境界。这与老子的“有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾、音声相和、前后相随”的辩证思想同出一辙。再比如中国山水画在处理空白这一问题上讲“计白当黑”,“疏可走马、密不透风”等观点,也是“辩证统一”。清代华林在《南宗抉秘》画评中说:“于通幅留空白处,尤当审慎”,“画中之白即画中之画,亦即画处之画也”即可说为黑白相守。对中国画“计白当黑”、“虚实相守”的表现技巧,中国历代画家有许多精辟见解。如近代的大师黄宾虹的作品以黑白简便的极多过渡,形成浓厚而丰富的黑白层次,具有浑厚而华滋的艺术效果。潘天寿的作品则以明快简洁的布局,黑白变化落差很大,产生奇特的艺术特色。

气清泉活少尘埃 136cm×68cm 纸本2010年

当然中国山水画的“技法论”是为“道”这一本体服务的。中国山水画是道与自然的产物,是道和自然作用于画家的认识和对自然万物理解的结果。所谓“技”是各种技法在绘画过程中的运用,是一种造型的功夫,用笔用墨的技法和熟练程度,是通过眼、脑、手的有序训练而达到的表现能力。没有“道”中国画便失去了精神,失去了内涵,没有了灵气,画画会刻板而僵死。没有“技”,中国画便不成为中国画。画面空洞无物,无笔无墨,难以成像,不能满足人们的视觉要求。所以“技”与“道”的关系可以概括为物质实践和精神境界的关系。一个艺术家重视研究“技”的问题时,总是与他要达到的精神目标即所谓“道”联系在一起。掌握高水平的“技”是走向精神高度的通道。因此,他在解决“技”的过程中能同时实现精神提升。

山居写生 68×45cm 纸本 2016年

宋徽宗《宣和画谱》曰:“画亦艺也,近乎妙,则不知艺之为道,道之为艺,此梓庆之削锯,轮扁之斫轮,昔人亦有所取焉。”那样。前文中提到中国画里“技”的概念在狭义上指作画的各种技法,那么从另一个角度看,在广义上,中国画的“技”即“道”,“道”亦“技”耳,二者其实可以相互替换理解。在中国画中,笔墨是最为重要的一个命题,也是涵盖性极强的一个概念。它不仅是创作过程中具体的操作手段,也是画家心性和学养的外化。在中国画学中,笔墨下通于“技”,上接于“道”,是连接着技法与道心的重要范畴。因此我们要妥善对待“技”与“道”的关系,真正做到“心手相应”和“由技入道。”

![刘育新:尚春绘画之所见所思[图文] 刘育新:尚春绘画之所见所思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c24n5m551qr.webp)

![沿着鲁迅的道路——蒋兆和艺术作品展在京开幕[图文] 沿着鲁迅的道路——蒋兆和艺术作品展在京开幕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/althda0cjzt.webp)

![书画家宋桂安松风堂现场创作示范[图文] 书画家宋桂安松风堂现场创作示范[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k2mty4vh4ye.webp)

![郭子绪:艺术不新 价值无体现[图文] 郭子绪:艺术不新 价值无体现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5dwsbtdnmz.webp)

![新现实水墨的探索[图文] 新现实水墨的探索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3tb0mt3oqvj.webp)

![胸襟开阔 自然天成——品读赵金鹏画作[图文] 胸襟开阔 自然天成——品读赵金鹏画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4wj2pdcexyk.webp)

![马西光国画作品赏析[图文] 马西光国画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/442n2waa10x.webp)

![2019 古典家具拍卖转战内地[图文] 2019 古典家具拍卖转战内地[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5gmui2y1sin.webp)

![厚土骄阳笔墨开道——大土三阳艺术欣赏[图文] 厚土骄阳笔墨开道——大土三阳艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/geja0ruc4ch.webp)

![画画小记[图文] 画画小记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygyi5hndgmb.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![绘画形式语言的进步[图文] 绘画形式语言的进步[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crn1sxeglyg.webp)

![陶寺还有多少未解之谜[图文] 陶寺还有多少未解之谜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xurb3332efg.webp)

![笔墨淋漓抒山水之妙 —— 洪积茂先生山水作品赏析[图文] 笔墨淋漓抒山水之妙 —— 洪积茂先生山水作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t4rmw5npgyw.webp)

![艺术品走出去没那么简单[图文] 艺术品走出去没那么简单[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bm4ciq0ol2j.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)