【程峰简历】

程峰,四川师范大学美术学院教授,硕士研究生导师,四川省人民政府文史研究馆馆员,四川省政协书画研究院名誉副院长,四川省非物质文化遗产保护委员会专家委员,四川省张大千艺术研究中心学术委员,四川师范大学艺术学院原院长。

曾获“全国优秀教师”荣誉称号。中国画作品《万年寺圣景》获“2009年全国山水画学术邀请展”金奖,中国画作品《蜀南竹海》获四川省文联、美协 “大山大水大美四川美术创作工程”优秀奖。出版有 “四川省文学艺术界联合会古镇文艺创作重点规划课题”《水韵墨律》(五通桥、合江、安仁古镇、理县)和《程峰画集》、《程峰速写》等多本画集。

佳山寨红色遗址 2016年 94cmx180cm 程峰 作

摘要:潘天寿先生是杰出的美术教育家、理论家,借古开今的一代巨匠,他于传统中取精用宏,坚持“走极端”,坚持“强骨”“静气”,坚持“距离论”和“双峰论”,形成“霸悍”的艺术风骨和恢宏的民族气魄。他自觉“天降大任于斯人”的责任感和使命感,使他的人格和艺术境界越发显现出现代感和世界性。潘天寿先生作为传统中国绘画的优秀继承者和优秀超越者,他的艺术成就是跨越时代的,既属于过去,又属于未来。

关键词:创奇立异;霸悍静气;学养使命;双峰距离;现代辉煌

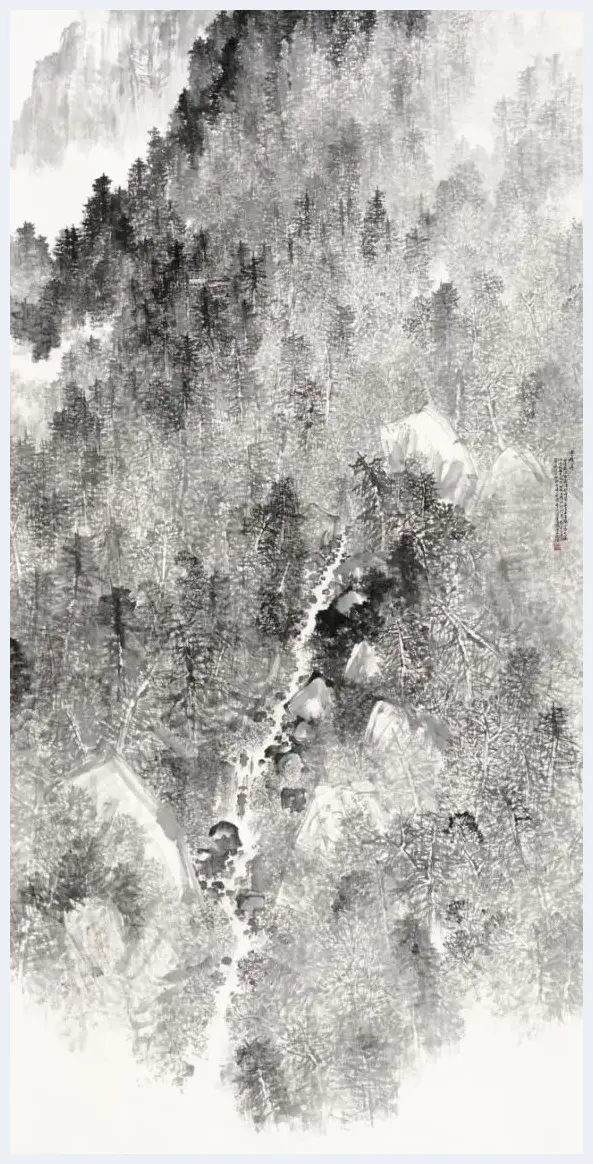

蜀南竹海 2015年 247cm×124cm 程峰 作

一、引言

潘天寿先生以其独特鲜明的艺术个性,老辣精湛的笔墨功夫,“荒天龙卷大王风”般的大家风范,登上了中国绘画的又一极顶。作为传统中国绘画的优秀继承者和优秀超越者,他的艺术成就是跨越时代的,既属于过去,又属于未来。他的艺术成就已经熔铸成我们伟大艺术传统的一部分。他留下的众多艺术珍品和美学思想,已经为中国美术史乃至世界美术史谱写出了辉煌灿烂的篇章,已经为我国乃至全世界筑起了一座艺术丰碑。他将流芳百世,永载史册。

“霸悍”是潘天寿先生最典型的艺术风格。纵观潘天寿先生的作品,无论是苍松怪岩、栖鹰流泉、杂卉幽潭,在潘天寿先生的笔底指间都一味地“野气”“霸气”,而使得他的作品铭刻着艺术风格的鲜明个性。他一反文人画的“书卷气”和文雅之风,用金钢杵般的笔力去“强其骨”,去“一味霸悍”。纵是有翠带佳人之姿的空谷幽兰,也以“霸悍”之笔写出。其题《墨竹》有“野战,须有霸悍之笔出之”。题《兰》有“此

谓春兰,清妍婉约,为空谷佳人。今以霸悍之笔写之,非卓文君之春风鬓影,而似穆桂英之搴旗杀敌矣。”因他的作品总是以奇取胜,“一看使人惊动”,总是透出一股雄健的风骨与浩然之气。这“霸悍”也就更突现出潘天寿先生“力屈万夫,韵高千古”的非凡气度。正是“上下千年,纵横万里,一代之中,曾不数人”。

中峰寺 2010年 247cm×124cm 程峰 作

二、一味霸悍

不忌讳“霸悍”,反而一味地走此极端,这是潘天寿先生理性的自觉选择。他说:“在风格上,与其不痛不痒, 模棱两可,还不如走极端。”

“走极端”并非是毫无原则,盲目地“求新”、“创奇”,而是潘天寿先生清醒地看到了“文人画”之短,因此他指出“凡文人画往往重文人风趣,而缺功力,即董氏所谓顿悟禅也。”同时他还指出,“五十年面壁之功,徒以顿悟护短,为明清士大夫通病。”这种对“文人画”“缺功力”的认识使他自觉而迫切地产生“画法到了不够用时,迫使你不得不想出新的办法来对付。”“倘故步自封,安于已有诚所谓无雄心壮志之庸俗懒汉。”而“画事倘能突破成规成法,即臻上乘禅矣。”他视画为心源之文,非为自然之文,排除对自然的简单再现,主张“文艺作品归根结底是在写自己,画自己。它不是江湖骗术,而是人的内心精神之结晶。”“对自然作艺术处理是艺术家的责任。”因而潘天寿先生能自觉地选择“走极端”来表现他内心的精神世界,来形成他自己的独特艺术风格。他对独特艺术风格的理解是:“一要不同于西方绘画,而有民族风格,二要不同于前人面目而有新的创获,三要经得起社会的评判和历史的考验而非一时哗众取宠。”

这种理性的自觉选择也必然表现在他对画材的选取上。他曾题记:“黄山始信峰头之古松,柯铜根石郁勃崩鬓,真千古奇物也”,“雁山峰壑怪诞高华,令人不能想象,诚所谓鬼斧神工,直使得画家无从下笔,奈何,兹记写小龙湫一截未知能得其形神一二否。”显然,当自然界神奇的造化与潘天寿先生个人奇异的思维产生共鸣,他会自觉地把自然转化而为审美思想,以奇绝的结构形式,刚劲枯涩的笔力指法,严肃谨慎的艺术处理,于他的笔底指间描绘出有异于前人旧貌,又符合他个人审美情趣的“霸悍”之作。造化与心源的沟通,使得潘天寿先生所选取的画材,哪怕是山花野卉也充分地显示出他的独特个性风彩。对此,潘天寿先生的态度是:“予喜游山,尤爱看深山绝壑中之山花野卉,乱草丛篁,高下欹斜,纵横离乱。其姿致之天然荒率,其意趣之清奇绝雅,其品质之高华绝俗,非平时花房中之花卉所能想象得之。故予近年来多作近景山水,杂以山花野卉,乱草丛篁,使山水画之布置,有异于古人旧样,亦合个人偏好耳。”

不忌讳“霸悍”,反而—一味地走此极端,这是潘天寿先生聪慧天资与丰厚学养所使然。

清虚难与此相同 2011年 135cm×69cm 程峰 作

由于潘天寿先生也从文人画中走来,因而他对诗、书、画、印“四全”的绘事之功格外注重,同时也特别重视品德胸襟及史论学养的全面修行。他说:“画事须有天资、功力、学养、品德四者兼备,不可有高低先后。”他深知以奇取胜也大难,“画事以奇取胜易,以平取胜难。然以奇取胜,须先有奇异之秉赋,奇异之怀抱,奇异之学养,奇异之环境,然后能启发奇异而成其奇异。如张躁、王墨、牧豁僧、青藤道士、八大山人是也,世岂易得哉?” 同时潘天寿先生还具有全方位观照的超凡的观察力,如 “无为有之本,有为无之成,有其本,辄有其成,此天道人事之大致也。”对于艺术他认为“艺术不是素材的简单再现,而是通过艺人之思想、学养、天才与技法之艺术表现。”关于技法,他指出“无法画之始,有法画之立,复融结于自然,忘我于有无之间,画之成,三者一以贯之。”等等。众多的独到之见阐释着他对人生、画理、技法等方方面面的关注。他的视点每每能深入到常人虽已注视却难以理解的深度。如“作印须有笔墨”;指画须“易粗不宜细”,“粗中求细”,“意到指不到”;写生须“懂得境外之境”,“懂得形字”,“懂得情字”;平衡须“注意灵活之平衡”等等。

深秋的米亚罗 2003年 127cmx119cm 程峰 作

潘天寿先生对画史的研究也颇为深入。1926年,年仅30岁的他出版了《中国绘画史》,1935年列为“大学丛书”,以及后来出版的《顾垲之》、《听天阁画谈随笔》、《论画残稿》、《潘天寿谈艺录》等多方面的著述,并从研史找出规律,进而指导他的艺术实践。如对于常与变,他认为:“艺术之常,源于人心之常,艺术之变发于人心之变。”指出了常与变二者之间的辩证关系,既合乎他自己 也合乎时代。同时也对继承与革新这个长期困扰文艺创作的命题给出了十分精辟的论述。“凡有常必有变。常,承也,变,革也。承易而变难。然常从非常来,变从有常起,非一朝一夕偶然得之,故历代出人头地之画家,每寥若辰星耳。”正因为如此,潘天寿先生也才有别于其他的大师,而既能连结历史又能注重现在和将来,为了自己的艺术追求,为了中国民族绘画事业的振兴,才如此 清醒地以“我不入地狱,谁人人地狱”的大无畏精神去变革,去“一味霸悍”。也正因为如此,其“霸悍”中也就折射出潘天寿先生作为艺术思想家的艺术思维,及其恢宏的民族气魄,综合性的艺术才能。同时也折射出“现代”的光彩。

古镇秋雨 (写生稿) 2007年 69cm×68cm 程峰 作

不忌讳“霸悍”,反而一味地走此极端,这是潘天寿先生的历史责任感和使命感所至。潘天寿先生对于画事的关注首先强调的是“道”、 “德”、“仁”,其次才是“艺”。尽管他也提到“画事须有天资、功力、学养、品德四者皆备,不可有高低先后”,但他特别注重的还是“精神”。所以潘天寿先生强调:“品格不高,落墨无法”,“画事须有高尚之品德,宏远之抱负,超越之识见,厚重渊博之学问,广阔深入之生活,然后能登 峰造极。岂仅如董华亭所谓:‘但读万卷书,但行万里路而已哉’他认为中国画的精神一是“品德”,二是“抱负”,三是“识见”,四是“学问”,五是“生活”。潘天寿的这种精神选择,是人文精神担当者的自觉,这既是他的“抱负”,也是他的一种历史责任感和使命感。潘天寿先生不把书画作为个人的避风港、忘忧谷,而自觉地超越个人境遇的狭窄视角,而更崇高、更开阔地有意识关注中国绘画的“艺术之本旨”。他说:“物质精神之生产,农民也。精神食粮之生产,文艺工作者也。故从事文艺工作之吾辈,乃一‘产生精神食粮之老艺丁耳。倘仍以旧时代之思想,从事创作,一味清高风雅,风花雪月,富贵利达,美人芳草,但求个人情趣之畅快一时,不但背时,实有违反人类创造艺术之本旨。”这种自觉“天降大任于斯人”的责任感和使命感,使他极其严肃和郑重地选择了“霸悍”, 选择了“走极端”。

虎浴桥圣景 2007年 153cmx83cm 程峰 作

“霸悍”而走向“现代”之所以成为可能,这不仅是在形式语言上,更是因为中国传统文化思想本身也可走向“现代”。郑钦安“郑火神”的“霸悍”随着世界医学界的交流,随着人们对绿色食品的追求,已经与中国传统医学一道走向了世界,走向了“现代”,而呈现出“现代感”。作为自觉捍卫中国传统绘画而坚持“距离论”、坚持“强其骨”、“一味霸道”的潘天寿先生的艺术也同样跨入了“现代”,呈现出强烈的“现代感”。

从“霸悍”中突现出“现代”,这对于当前正面对着西方及世界五光十色的各种艺术思潮及流派的人们,以及由于绘画的商品化,而在渐渐失去阳刚才气的人们,尤其是正在为中国绘画怎样才能与世界“对话”、“接轨”而苦苦求索的人们,应当是一种极大的惊喜,原来我们身后就有着富矿般得天独厚的隐形资源——5000年的民族传统文化。原来我们大可不必舍近求远,而应该向“已形成高峰的画家”们靠得近些,再近些。作为传统中国绘画的优秀继承者,潘天寿先生的艺术光辉也是跨越时代的,既闪耀在过去,又灿烂于未来。

合江码头(写生稿) 135cm×57cm 程峰 作

潘天寿先生坚决反对“中西合璧”、“以西代中”,也反对保守“国粹”,而是坚持中国画自成体系,应有自己的民族风格。认为中西绘画各有自己的民族风格。认为中西绘画各有其自身的社会背景与历史条件,它们“就像两大高峰,对峙欧亚两大陆之间,两者之间,尽可取所长,以为两峰增加高度和宽度”。二者不可随便吸收,不然“可能减去自己的高阔,将两峰拉平,失去了各自的独特风格”,他认为“中国画如果画的同西洋画差不多,实无意于中国画的自我取消。”潘天寿先生并不反对与外来文化“混交”借鉴,对外来文化不排斥不拒绝。他在 1928年就曾指出:“近数十年来,西学东渐的潮流,日张一日,艺术上也开始容纳外来思想与外来情调,揆诸历史的变迁原理,应有所启发。然而民族精神不加振作,外来思想,实也无补”。他对“五四”运动之后,全盘西化以及对民族文化全面否定的虚无主义思潮给予了有力批驳。他说:“外来的传统亦须细心吸取,丰富营养,使学术之进步,更为快速,更为茁壮。”也就是说必须坚持不“减去自己的高阔”的原则去“混交”和借鉴。

他视中国画为中国文化整体的一部分,也是民族精神的一部分。他指出:“一民族之艺术,即为一民族精神之结晶,振兴民族艺术,与振兴民族之精神有密切关系。”这一方面是他所处的社会变革的大环境,已将他推到了中西文化冲突的风口浪尖。另一方面更是历史的责任感和使命感驱使他自觉地高举起捍卫中国绘画的帅旗。在《中国绘画史》初版自序中,潘天寿先生说:“艺术的世界是广大而无所界限,所以凡有他自己生命的,都有立足在世界的资格,不容你以武力或资本等的势力屈服与排斥。”由此可见潘天寿先生在帅字旗下搴旗杀敌的风采。17世纪以来宋明理学衰落,审美观念中的伦理价值观已逐渐解体,“士习败坏”,以人品论艺术已经不再能够理直气壮了。更有20世纪西方艺术观念的渗透,特别是20年代与50年代初,由于众所周知的“文人画”面临从政治上被否定的严峻局面,每一个艺术家正处于一个以其困惑痛苦的心情,重新思考艺术价值及其功能的状态,在如此的情形下,潘天寿先生仍以人品论艺术,已经成为不合时宜,而敢于公开从理论上高扬文人画,就更显其难能可贵了。正因为如此,他所选择的“走极端”,不是为了个人的境遇去寻求消闲的忘忧谷,而是极其自觉地有意识地关注中国绘画的命运,立足“天下有道,以道殉身,天下无道,以身殉道”,将生命和艺术融为了一体,突现出一个伟大艺术家的崇高风骨。

渔歌 (写生稿) 2011年 126x60cm 程峰 作

潘天寿先生坚决反对“素描是一切造型艺术的基础”,坚持“中国画要与西画拉开距离”,“中国画发展自己独特的成就,要以特长取胜”。“长”即是“极端”,“扬长避短。若以己之短步趋人之长,久之,恐失己之长耳。民族艺术之前途,不可不注意于此。”这是潘天寿先生读《孙子兵法》所作眉批,这也是他对“霸悍”的最好注释。因此他对外域文化与本土固有文化“混交”的态度是反对“减去自己的高阔,将两峰拉开,失去了各自的独特风格”,反对这种折衷调和“中西合壁”式的方法。力主“互助所长,以为两峰增加高度和阔度”。这就是“拉开距离”,这就是“走极端”。他坚持“只有在民族优良的基础上,才能更好地吸收外来的东西。”坚持中国画在变革中要始终保持中国画独特的神韵和风采。正是有了历史责任感和使命感的崇高陪伴吧,潘天寿先生以他独特的“霸悍”风格和所取得的成就,终于向世人证明了一点:中国画在自己民族传统的基础上完全可以走向现代和辉煌。

不忌讳“霸悍”,反而一味地走此极端,这是以奇取胜,合于中国传统的美学思想,合于中国文化的整体精神。

追求“以奇取胜”,追求“艺术必须有独特的风格”。这首先要有异于西方绘画而又具民族风格,其次要有异于前人而有新的创获,再其次能经受得起社会和历史的评判与考验,而非一时哗众取宠。可见求奇创异是何等的不易,但这一切潘天寿先生都做到了,以其“超豁高雄”的思想境界“成其奇异”。

“中和”是中国传统的美学思想,即以合理的原则使不同或对立的双方统一为和谐体。如虚与实、黑与白、刚与柔、常与变等等,均是对立的因素,但“中和”则能互补互生而得和谐。“虚实相生,皆成妙境。”“知其白,守其黑。”“朴素而天下莫能与之争美。”“淡然无极而众美从之。”皆是此理。虽然追求“求奇立异”,强调“强其骨”、 “一味霸气”的雄强气概,但同时潘天寿先生也非常清醒地注意“静气”,即在奇中求和。他读《道德经》所作眉批就有:“强骨、静气。”“强骨”是就画法表层而言,“静气”是就画法的内层而言。这是极难调和的两个极端。当然,若能二者合利去弊,合长去短,二者阴阳和合,龙虎交会,它将铸就艺术的辉煌。这自然也是一个难以完成的命题。但潘天寿先生骨梗奇崛,平淡天真,“不以平废奇,不以奇废平,莫奇于平,莫平于奇。”(药地和尚语)即不以“静气”废“强骨”,不以“强骨”废“静气”,终于平淡中出奇无穷,直使智者息心,力者丧气,而求得了“中和”之美,成就了一种使人心振撼的大和谐,堪称中国文化精神的典范。

雄秀天下 2010年 94cmx180cm 程峰 作

在中国传统文化中,以“走极端”而成其大业者,还表现在其他诸方面,如传统医学也有过类似的范例。清代著名伤寒学大家郑钦安,他紧紧掌握《伤寒论》之精髓,著有《医理真传》、《医法圆通》、《伤寒恒论》等著作,尤重“阳虚阴盛”的阐发,并达到登峰造极的地步。他善于用大剂量的干姜、桂枝、附片等大辛大热之药味以回阳救逆,拯人于危。我认识他的再传弟子,成都的名老中医唐步祺老先生。唐老与郑氏一脉,用药一反传统之“中庸”、“平和”,而—味地“火气”、“霸气”。一般中医极少用附片、干姜,即使用,也多为二三十克,过量则“火”、“燥”,特别是煎制不当,非但不能祛邪,反会使人中毒。而此老每用姜、附,且多为百克或数百克,好些医生不敢为其“转方”,一些药师不敢照方检药,可见其霸道了得。然这“霸道”却屡起沉疴。这“霸道”,就源于郑钦安能不限于前人所说,敢独抒己见,敢于“更补(张)仲景之所未及”。

北京大学王利器先生所作《郑钦安传》有云:“至于《伤寒恒论》一书,特点亦不在抄袭前人陈说,而是紧密扣合临床实际,即情言理,并能独抒己见,对原书疑似之处,加以纠正。”又云:“张仲景《伤寒论》,自金成无己《注解伤寒论》问世后,历代注解者无虑百家,郑氏《恒论》能不稗贩陈说,独立于医学之林,诚难能可贵矣。”正是这“独抒己见”能不稗贩陈说。一味地“火”、“燥”,也就铸就了一代名医“郑火神”,并以其独特的“阳虚辩治”的悬壶之方,成为“祖国医学之瑰宝,千古一人而已!”(《伤寒恒论》序),可见“走极端”而求得奇中见平,求得“中和”,求得大和谐之美,这是中国传统文化能得以不断承传演进的重要因素之一。在艺术上,郑钦安当然不可与潘天寿相提并论,但他们在各自的学术上,究其一点而生发开去,并终成正果,则具有相似性。这其中最根本的一点,那就是“造极而生”。

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”著名画家王功学艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”著名画家王功学艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bazghh2eoxe.webp)

![偏执天才达利的虔诚和狂想[图文] 偏执天才达利的虔诚和狂想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o35cr2h0riz.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家刘亚东[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家刘亚东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ogmwy1qnlcz.webp)

![70后艺术家拯救疲弱的当代艺术拍卖[图文] 70后艺术家拯救疲弱的当代艺术拍卖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4kick03fyrk.webp)

![天地玄黄,金墨无界—— 刘永年在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界—— 刘永年在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yemjrxz3axf.webp)

![艺术品的电商之路应该怎么走[图文] 艺术品的电商之路应该怎么走[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/suzsq3e44di.webp)

![徐孟海:我画版纳雨林[图文] 徐孟海:我画版纳雨林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdk2hxlhru1.webp)

![曲径通艺道 盆景悟人生[图文] 曲径通艺道 盆景悟人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zj0gvvqwtz4.webp)

![阎立本的代表作有哪些[图文] 阎立本的代表作有哪些[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hmgpflk0lu2.webp)

![程十发先生艺术流变及其背后[图文] 程十发先生艺术流变及其背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w5jgpf5yjqe.webp)

![艺术先锋人物——画家张玉[图文] 艺术先锋人物——画家张玉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i05oqmzxftm.webp)

![手机摄影师们的掌上影赛[图文] 手机摄影师们的掌上影赛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jyuqcqngb01.webp)

![笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文] 笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dt0lckjztm.webp)

![黄秋园:死后才出名的界画大师[图文] 黄秋园:死后才出名的界画大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1rgppljr24e.webp)

![“牛”转乾坤 “喜”迎新春——著名画家刘东亮作品欣赏[图文] “牛”转乾坤 “喜”迎新春——著名画家刘东亮作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u0f5xpdu0zy.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)