《中国画家研究》这套丛书,既是研究画家的理论文集,又是图文并茂的画集,分人物卷、花鸟卷、山水卷、综合卷、纪实卷等。在这些研究文章中,作者以宏观到微观的视角切入研究对象,既有对画家群体的考察,还有对当前画坛走势的关注,以及对全国性各类美术活动的报道等。丛书以中国画入题,涵括了油画、版画、雕塑、水粉画、水彩画,以及工艺美术和书法等,每篇文稿都配有多幅精美的图片,令人赏心悦目。

《中国画家研究·山水卷》是本套丛书的第二卷。

由于本书形式别开生面,呈现理论研究和作品欣赏相统一的阅读模式,自《中国画家研究·花鸟卷》先行出版后,受到了读者和业内人士的广泛欢迎。这套丛书将陆续出版。

本书的作者,是集作家与画家于一身的文化学者李人毅。他除了进行文学、美术的创作外,多年来致力于美术理论研讨和画家研究工作。新世纪之初,曾受聘于《美术》杂志,在此工作多年,策划、报道了许多全国性的大型美术理论研讨会,发表了许多学术观点鲜明的论文。多年来,一直坚持不懈地对当代画家进行专题研讨,尤其关注中靑年画家的成长,写出了大量的研究文章,在国内各种媒体上广为刊发与转载。

本册为山水卷,收录了三十余篇评论文章,画家排列以年庚为序。本书有对黄宾虹的专题研究论文,有对老画家孙恩同、于志学、谢欣、周韶华、梁世雄的学术解析,还有对牟成、姚伯齐、张松、朱道平、王慧智、吕德品、张辉、王福增的技法的探究和梳理,更有对刘思东、周鼎、孔凡智、杨阳、李传新等画家作品的赏评。文中不见某些冗长的赘语和套话,行文清晰明了,评价客观中肯,富有哲思境意。而对邱汉桥、许自敬、丁杰、张英才、陈玉莲、王有民、胡刚、匡伟光、陈迎平、黄仕强等人生状态和艺术成长关系的研讨,更充满了一个美术理论家对发展中画家的人文关怀。其中,也有对象王中才那样由作家转身到画家的个案研究,体现了作者研究对象的多样性。

在文中,作者还注重对画家技法的研究,从笔墨规律上归纳整理出画家实践成果,并上升到学术层面来认识,无论对画家和书画爱好者都有着启迪性意义。

《中国画家研究》的文章清新隽永,具有散文风格,使原本刻板说教的评论文章,成为了娓娓道来的,喻情传道的丹青美文。加之与艺术家风格多样的作品相得益彰的编辑整合,使读者在了解画家经历,欣赏画家作品,研讨画作技艺的同时,进行美育熏陶,不失为一套别开生面的美术理论著作。

李人毅近照

李人毅艺术简历

李人毅,中国作家协会会员、中国美术家协会会员,国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。堂号为:海北草堂、阁上塬、岫安居等。

1964年开始发表作品,1969年入伍,1985年至1988年就读于鲁迅美术学院,1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家、作家。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委,现任《人民美术网》总编。

多年来坚持美术理论研究,参与和报道了许多全国重大美术理论研讨活动,尤其关注发展中画家和当代画坛大势,著述颇丰。

出版著作二十余部,代表作有《平型关大捷》、《国难来袭——九一八延续的记忆》、《打回老家去——原东北军111师纪实》《勿忘九一八画传》(与李东红合作)《中国当代画家研究•花鸟卷》《写意牡丹技法全解》《小榄风情》等,其中《一个男人的远村》获97’东北文学奖。

1989年在北京中国美术馆举办大型“新四军人物画展”、2009年在长沙举办“开国大典人物画展”、2011年在深圳举办“李人毅辛亥人物画展”,中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。

孙恩同近照

孙恩同:为东北山河立画传

李人毅

2015年4月,我有机会看到了孙恩同先生的一批精彩原作,比较全面的了解了一位辛勤躬耕在丹青原野上的老艺术家的风貌。

一、用纪实的绘画风格,为东北山河立画传

生活在东北的人知道,在这里寻不到像江南那样婀娜多姿的秀丽山川。北地的风光大都属于粗犷而壮美型的,尤其是局部,绝少江南小桥流水般的精致。东北的红松树,高大笔直,少有曲线美。茂密的森林,很难分出层次,若用国画表现东北的胜景,在画典内找不到哪家笔法来写这既无奇石又无垂柳的山村和野泊,在古法传承中也翻捡不出可画湿地和荒野的墨法来。

画好东北的山河很难。

曼小屋 孙恩同

然而,却偏偏有那么一批当代画家,他们迎难而上,走进森林山岗、走进旷野雪原,去纪录东北山河的当代状貌,写出了家乡山水的独特形态,为中国美术史对东北山河描绘的缺失,填补了一个空白。鲁迅美院资深教授著名山水画家孙恩同就是其中一位代表人物。

在他的艺术人生中,穷其所有的精力,用纪实的绘画风格,为东北山河立丹青画传,创作了一批可以名标中国美术史的精品力作。同时,还影响了很多后学,一同走描绘家乡山水、抒故乡情怀的创作之路,进而形成了一个有着东北地域特征与风格的画家群体。

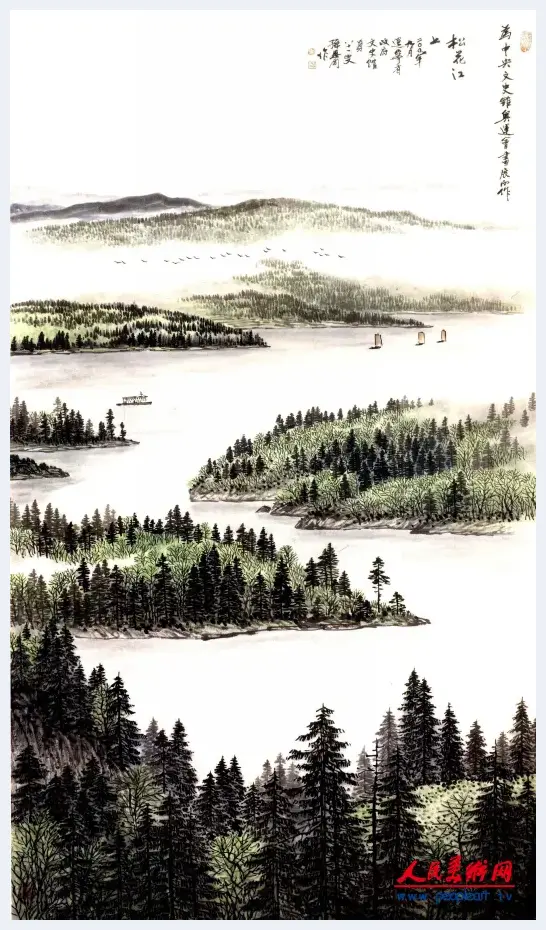

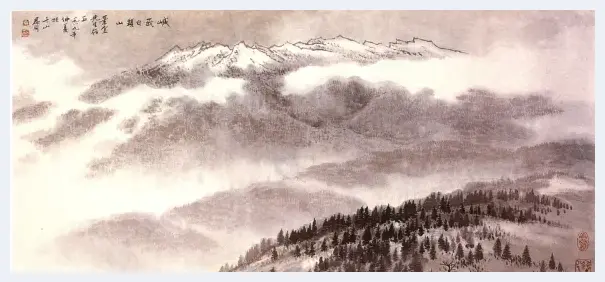

松花江上 孙恩同

二、每一幅主题画创作都来自他的写生稿

孙恩同先生的艺术之路之所以受到大家的效仿,是因为他按艺术规律进行创作。画东北山水,首先要找到描绘的技法,如果传统中找不到现成的表现东北情境的笔法和墨法时,就得结合东北山水的特点来自创新法,用于其创作中。应当说,他创作的每一幅作品的过程,都是一次对传统技法的继承和创新,而这种继承和创新的过程,都是在深入生活中完成的。

要为东北山水纪实。首先要熟悉这山、这树、这水,以及广袤的旷野田畴和炊烟袅袅的村落。作为一名导师,孙恩同经常把课堂办到山野中,不断地以自己的艺术实践指导学生对景写生。正是对景写生,让他找到了打开记录东北山水的钥匙。

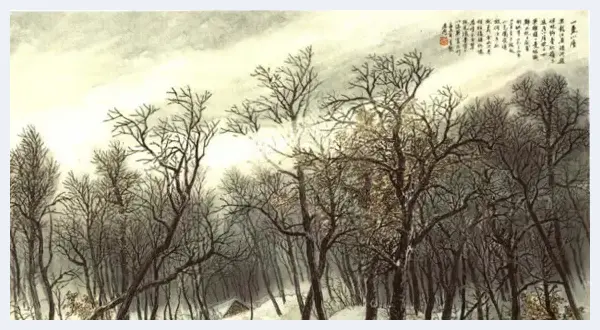

纵观他的山水画作品,每一幅主题画创作都源自他的写生稿,幅幅不雷同,幅幅都有出处。而且他笔下的作品场面宏阔,构图饱满,尽显山川的深厚华滋,如《林区三月》、《关东雪》等,山梁山凹刻画精微,旷达中呈展典型环境中的典型风貌,人们可以按图索骥,找到大山的原型,使呼吸着的生活,带着山野的味道扑向读者。

这种类型的作品,不再是一角或半边似的局地小景,呈现出的是塞外壮美的大山河的雄伟,让北国江山湖泊进入书丹画境,让东北风情步入了以南国山水独透千百年的画坛中,并在此占有了一席之地。

巍峨白头山 孙恩同

三、书写性纪实作品形成了孙氏画风

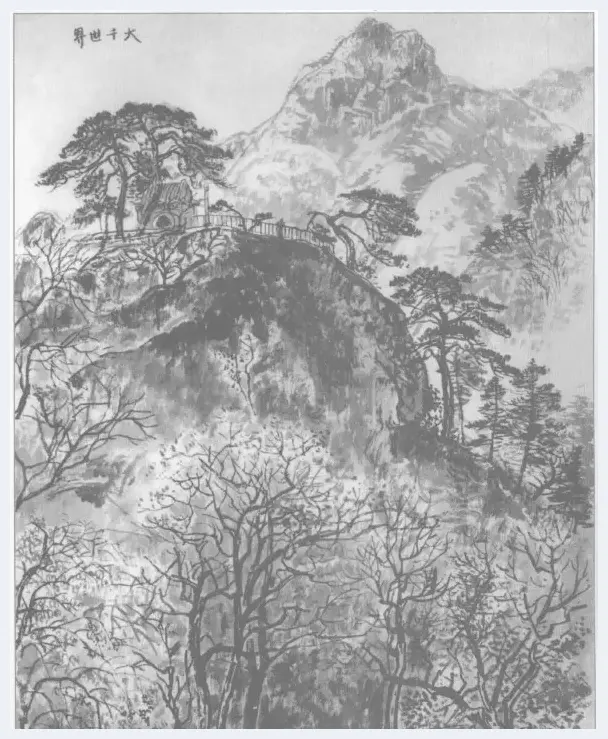

孙恩同画东北山水是从写生入手的,他以博大雄浑的视野再现家山家岭的成功之处,在于他选择了一种恰到好处的艺术语言,这就是写山水。通观他的画作,幅幅充溢着书写性,无论画繁茂的树林还是画近坡远峦,都是一笔笔书写出来的。书写,使得作品疏朗通透,浓淡相宜,清超飘逸,进而形成了孙氏画风。

在孙氏山水中,看不到大块泼墨的渲染,没有那种企图遮遮掩掩的取巧之态,也没有对景物避重就轻的取舍,而是一笔笔把画中景物的来龙去脉——山的远近虚实,树的根梢茎叶都写得生动而真实。既便是远山,也都是一笔不苟地画写出来,为每个场景留下一个历史性的影像,这种书写性纪实作品,为当代山河留下了一份珍贵的生态档案,为子孙后代留下了艺术化了的人文资源。

山水画世界 孙恩同山水画写生稿

四、笔意和线描各有功效地营造着画中的四时景观

孙恩同的山水画靠的是雄强的笔意,这是他的用线造型能力。画家的线描功底扎实,并且体现在构图上。欣赏他的作品时,读者会看到,每幅作品都由几条主导线条来支撑着,或是蜿蜒的山梁,或是凸起的坡岸,这种线并不是独立存在的,而是依附在物像中,没有某些画中的为线而线的生硬和冗繁。画中的线,为造型服务,线随形走,笔断意连,长短粗细,各有功用地营造着笔下的四时景观。

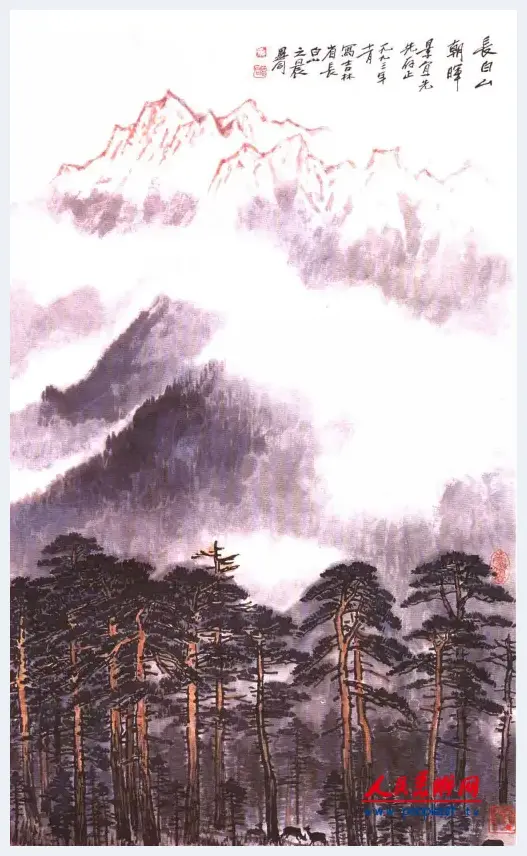

长白山 孙恩同

画山水离不开画树,擅长画树是孙恩同的另一个特点。他笔下的树,都生长于东北山野中,红松翠柏有之,杂木灌丛有之。他画树都是用铁线塑造,以中锋入笔,笔笔不露痕迹地为造型服务,表现出各种树木的质感和生长态势。更见功夫的是将看似一马平川的坡岭上的树木丛林画出层次来,如《晨晖》画作中,满坡上的树丛达十层之多,竟被其表现得错落有致地层层远去。而十多层树丛都是用重墨画成,足见其用笔、用线的高超功力。

孙恩同耐得住寂寞,甘心做学问,靠着绘家乡山水一路走来,形成了自家风格,并以一批批作品名标于世,尤其是《一曼小屋》,已经成为脍炙人口的代表作,着实令人感动。我在《美术》杂志工作期间,曾经荐发了他的山水画专题,较全面的介绍了孙老的艺术之路,这一动议皆缘于他的艺术成就。(2015年5月30日应友人之邀,写于沈阳海北草堂)

![南怀瑾于我们的意义[图文] 南怀瑾于我们的意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dqscd1ayoli.webp)

![汲古汇今 无法为法[图文] 汲古汇今 无法为法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2herutq13se.webp)

![2023年度书画焦点人物——张怀月[图文] 2023年度书画焦点人物——张怀月[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jnbngs2gx3s.webp)

![从扇面展透视“锦灰堆”[图文] 从扇面展透视“锦灰堆”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mnaonrmllvf.webp)

![当代国画艺术大家王陇花[图文] 当代国画艺术大家王陇花[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmfjfp4zmgl.webp)

![伦佐·皮亚诺:建筑是一场未知的探险[图文] 伦佐·皮亚诺:建筑是一场未知的探险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ha5zzbxq4w2.webp)

![艺术中的色彩启示[图文] 艺术中的色彩启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v4csn33wwal.webp)

![中国当代艺术重度缺血吗 业内:厨师都来跨界创作[图文] 中国当代艺术重度缺血吗 业内:厨师都来跨界创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqq2tsu4tgn.webp)

![浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文] 浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irifzx4bwvt.webp)

![古董艺博会操盘手:藏家年轻化是艺术市场的大趋势[图文] 古董艺博会操盘手:藏家年轻化是艺术市场的大趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iocyfykfcfn.webp)

![当代中国画:新四派[图文] 当代中国画:新四派[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vccnurornhf.webp)

![记恩师于润先生诞辰80周年遗作展观后感[图文] 记恩师于润先生诞辰80周年遗作展观后感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kr5wjwidqbp.webp)

![被倾倒的艺术[图文] 被倾倒的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z0hzmzy5ws2.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)