知名画家谢春彦与晚年的刘海粟颇多交往,在回忆刘海粟先生时,他说:“我觉得他身上有一种英雄主义,这个用孔子的话说就是狂狷之气。如果中国文化史上,缺少这种狂狷之士的话,我们的文化史和美术教育史是不完整的。对他向来争议颇多,刘海粟这个题目,实际上也可以解说为两个字——‘误解’或‘误读’。因为他的光芒太大了,光芒也太乱了。”

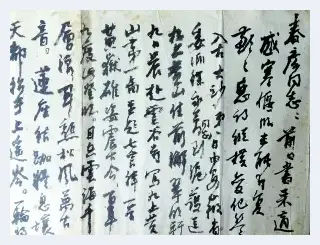

刘海粟致谢春彦手札(局部)

刘海粟致谢春彦手札(局部)

艺术评论:刘海粟老今年诞辰是120周年,您和他是多年的忘年交,结合这次刘海粟美术馆的“再写刘海粟”,我想请您就他的精神、求索之路,以及一些细节,回顾一下,尤其是如何立体地看他。

谢春彦:他是一个不应该忘怀的近代文化史上的一个特例,如果中国文化史上,缺少这种狂狷之士的话,我们的文化史和美术教育史是不完整的。对他向来争议颇多,刘海粟这个题目,实际上也可以解说为两个字——“误解”或者“误读”。因为他这颗心,光芒太大了,光芒也太乱了。

艺术评论:而且他寿长,不像徐悲鸿五十多岁就走掉了。

谢春彦:他经历了清末、民国,几乎经历了整个民国、中华人民共和国,一直经历了各种风风雨雨,五四、打倒“四人帮”、改革开放,他的一生是波澜壮阔的,跟这120年的历史是纠葛在一起的,没有历史,就没有刘海粟。我们常常在考量过去的时候,包括考量人,考量时间,常常怀有一种事后式的界定,其实历史上他的前进、步伐是没有被规定的,他不是一个预谋性的动作,而刘海粟正是这样的,没有预谋性的动作,历史上闪闪发光,是个非常复杂的人。

我跟他谈了好几次,他对后辈是非常爱护的,我就觉得我们研究他应该用比较宏大的包容的眼光,所谓徐刘(徐悲鸿和刘海粟)之争,有一些是被后人放大的。现在不要流于小家子气,我们应该有比较澄澈的眼光和结论,徐刘都是一棵大树下的果子。

艺术评论:其实他们可以说是殊途同归,当然也有一些艺术理念的分歧。

谢春彦:古典主义、写实主义、现实主义也不是坏东西,现代主义、浪漫主义也不是水火不相容的东西,一个大国,既然要实现中国梦,就应该有更大的胸怀、眼光,包容性,我们怎么样看待分歧、历史,在可能在历史的基础上前进,研究刘海粟我觉得就是为了将来。

艺术评论:对,其实他的求索之路,他的心态与矛盾乃至非议,他的失败,他怎么走过来的,都在启示我们。

谢春彦:1980年代初的时候,有一次我陪他说话了,他是喜欢跟你滔滔不绝讲话的,我曾经跟他讲,“你的种种行为,包括创办上海艺专,二十岁不到就做校长,这种大胆有点像开天辟地。”我认为他的种种可以包括在当代以五四为标志的新文化运动的一个部分。

艺术评论:可以理解为当时仁人志士救国图存的一个方面。

谢春彦:对,因为救国图存有多方面的途径,他是做文化做艺术的。

艺术评论:艺术救国,其实徐悲鸿也一直是有这样的一个想法。

谢春彦:所以在这一点上,徐与刘在大的方面没有分歧。他在过100岁生日的前一天,市里领导把刘海粟安排住在衡山饭店。那时我常常去陪他,他蛮好玩的,有一次他递了一个旧东西给我,我一看是上海美专的首届同学录,翻开看,第一期当中有徐悲鸿和朱屺瞻。我说很多人知道徐悲鸿夫人廖静文说你不好,怎么你从来没说过一句对徐悲鸿否定的话。他哈哈一笑说了这么一句话:“哪有老师说学生坏话的呢?”

艺术评论:好像徐是否学生也有争议的,不过徐曾经入过他的学校,虽然时间短,但也是事实。

谢春彦:他不废旧学开新学,你看他的背景,他的外祖父是清末著名学者洪亮吉,他的父系和母系这里面都有很多新学、旧学成就很高的人,他就是在这样一个家庭出生的。同时他后来的老恩师康南海又是一代大家,蔡元培先生也非常看重刘海粟、帮助刘海粟。他一辈子做事情有一个特点,要么不做,要做就弄得大家万目关注,比如要搞西洋画,就破天荒地找个女模特公开地画,他那个时候二十岁多一点,跟军阀孙传芳笔战,真是不容易。

艺术评论:他们那时候,我觉得像春秋时的一种原始的张力在身上,就这种张力在现在的人身上,反而少了。

谢春彦:现在去考美术学院主要是因为文化课不行。他一辈子自视甚高,他跟我说,“人家说我是东方的毕加索,不对的,他说我是岳飞,我是文天祥,是民族的脊梁。”我那个时候心里想老头蛮会吹牛的,怪不得老一辈人有人叫他“刘海漂”,说他会吹牛,但我想在一个积弱多年的国家和民族里,咱们需要这种狂狷之气,而且,他是有胸怀,有责任感的。

艺术评论:海老吹牛确实名气很大,不过在大的方向他和那些同时代的精英似乎都是在为整个民族,整个国家,要拔出泥淖。

谢春彦:是。所以我认为他是一个承前启后的人,他对旧学和新学都有一定的照顾,由他这样一个特殊性的人,在特殊的时代又到欧洲去考察,你看他不是留学,他是“考察”,境界不一样。

艺术评论:他是为我所用,“求学”是你做学生,你要有很谦恭的态度。

谢春彦:他因为这个性格,又处在这个时代,必然造成他会碰到许多困难,但是他的性格决定了他一辈子,他跟我讲他很喜欢云卷云舒,什么庭前花落花开,我觉得他这个人有一种时代的精神。比如说有一次在“文革”中百乐门首次斗刘海粟,很冷那一次,我记得他批了一个黄色的军大衣,哪里来的我不知道,我觉得他倒蛮时髦的,他哪里搞了一个黄的军大衣来。被押着,师母陪着他,就批判他,造反派把他押走了,我看他非常从容,师母陪着他。两个造反派押着他,他从第一排慢慢地走,我看他的眼睛我佩服他——淡定。后来他跟我讲的什么任庭前花开花落,我觉得他这样一辈子走过来不容易。我们中国这个社会,这个民族需要这样的人,对这样的人,应该看大景,尤其跟我的交往当中感到一点,他对后辈提携、爱护。好像他早期的几个学生家庭是比较困难的,冬天的时候他把自己的外国大衣,下大雪,看学生穿得那么单薄,说:“大衣你穿走!”有点豪侠之气。他就是对晚辈,对整个未来充满着希望。

艺术评论:因为他所处的就是整个民族国家的未来,在你身上他看到心有所牵的一些地方。

谢春彦:我觉得他身上有一种英雄主义,这个用孔子的话说就是狂狷之气,刘海粟美术馆的新馆开馆也是很不容易的一件事。

艺术评论:之前你也是老馆的首席顾问。

谢春彦:是的,刘海粟美术馆成立19年来也是风风雨雨,这次“再写刘海粟”展览不单是给刘海粟树立了一个纪念性的碑,也为后来的美术做了很多的贡献,使很多像我们这样的后辈,也举行过两次以上的展览。这次能在新馆里首次举办这么大的刘海粟先生纪念展,我非常欣赏,我也希望这个展览能充分地被读者和观众接受和理解,因为这一次我到海牙去,你看凡·高,人家这个展览,这个艺术馆做得非常到位,他37岁去世的,从文献、资料、研究到开发相应的各种文化、旅游产品都做得非常到位,那时我有点累了我都坚持看了四个多小时,我女儿看了五个多小时。我就说了,刘海粟美术馆这一次,做这样一个正式开放,做这个内容,一对得起刘海粟先生,二也对得起国家拿出这么多钱造一个新馆。

鲁迅讲中国人的知识分子往往两点,一个是峻急,二是随便。一碰到了困难就算了,就走消极的道路,刘海粟倒是一直有积极的人生,不管他细节上有哪些争议——一个人如果全是对的,没有缺点的话,不真实了。他每个地方都表现出一种强烈的民族主义精神。我非常希望这一次刘海粟美术馆可以多开几次各种专家和读者的不同内容的研究座谈,我来建议。因为好的史料、材料都买不到的,我们怎么样去消化它,才能变成我们自己前进的动力。

艺术评论:具体到你个人,第一次与刘海粟见面是什么时候?

谢春彦:“文革”还没有结束的时候,那时三十多岁吧,思想还是很幼稚的,受了一些“左”的影响,胆子也小,但看到他,有一点,似乎是长夜里忽然看到光明的感觉。他做了右派以后,他重新临写散氏盘,临写十年散氏盘。他对中西文化的看法和实现,我觉得很有启发,他很大气,不去否定传统,他是否定一种旧思想与旧做法。有人说他不严谨,他大的气度还是了不起的,他在给我写的信当中,认为我现在写字画画是为了国家为了民族,他就是这种大气。我觉得这一点,这种精神是现在缺失的。他到香港去办画展,得了一百多万元左右吧,那个时候很困难的情况下,他全部捐给南艺,救助那些穷苦的学生,其实他自己生活反而比较困难。

艺术评论:他想得是比较通的。

谢春彦:他想得比较大,你看他买的画,尽管有人说他捐的其中有赝品,包括他的合作,但我认为他那个时候,解放以前得到了钱买画,他不但把自己的钱都买了画,师母是富商的女儿,她的陪嫁钱也被他办学和买画用掉了,但他从来没卖过一张画,这就不容易,他不是买假画倒来倒去的。另外我觉得在艺术上,刘海粟先生还是有相当惊人的成就的,这一点,不应该道听途说地看,应该从展览会上实地地去看,不要耳视,要眼睛看,要通过思想去想,同时经过比较。比如说他晚期有十上黄山,他画的写生,包括白龙潭,那种用笔,那种对泉水的奔腾,那种漩涡,用笔,我认为是百年来,是很罕见的。这一点他跟我讲,他说我非常感谢康南海老师,你说这一百年来,在用笔上,你是内行专家你知道,像他这样的人屈指可数是不是。就说我们在评价一个历史人物的时候,我们要有大的眼光。

艺术评论:其实这个书法啊,我觉得康南海还是有一种勇猛精进的精神在里面。刘海粟先生的书法晚年倒真是大气的。

谢春彦:其实他的书法第一。

艺术评论:对,我也挺喜欢他晚年书法的,感觉比画好。

谢春彦:他的画第二,诗次之,一个人不可能完美。所以我看了从前老的馆建起来,后来拆掉,虽然是我去主持,我们点着烛光,临时的馆,我当时心里想,眼看它高楼起,眼看它削为平地,现在很快新的高楼又起了。所以我希望我作为老的艺术顾问,新的馆有新的建树,传给更多的人。其实他给我最大的印象是有一次我问他,你自己最衷心的东西是什么?你的生命那样强烈,那样的有张力,他讲的四个字,真气流溢!在他去世之前三天,他还在上书中央。还有一个细节很好玩,他过100岁生日的时候,当时的领导要我给他发言写个草稿,我陪他吃晚饭的时候就给他戴高帽子,后来说:“明天媒体太多,万一你一激动忘了词怎么办,我说你讲几点我记下来,写一个提纲,你明天做一个草稿。”结果他说,“我一辈子讲话,从来不打草稿!”

正式仪式时,他讲得很好,他也是老江湖了。他这人也喜欢吹牛的,他曾对我说:“我说的每一句话,都是中国当代美术史上最珍贵的资料,小谢你要记下来!”不过,他有这种胸怀——他一生都有强烈的家国情怀,他晚年捐出所有的收藏也是这样的思想。

原标题:“文化史不能缺少这样的狂狷之士”

![宋画——撑满到留白[图文] 宋画——撑满到留白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4imrjrlgek5.webp)

![刘双舟谈艺术品网络拍卖的发展趋势[图文] 刘双舟谈艺术品网络拍卖的发展趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxkrvpo5i13.webp)

![“艺术社区”生活圈 从美术馆进驻商场开始[图文] “艺术社区”生活圈 从美术馆进驻商场开始[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5e5sldryieo.webp)

![把抽象融入中国的水墨写意中[图文] 把抽象融入中国的水墨写意中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/leb0fahem1v.webp)

![刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文] 刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eg1nbf1i0ar.webp)

![2021特别推荐艺术先锋人物:阮成森[图文] 2021特别推荐艺术先锋人物:阮成森[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xiyyeur1du0.webp)

![书画名家翟原良艺术赏析[图文] 书画名家翟原良艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dh03upawd5g.webp)

![老卢卡斯·克拉纳赫笔下的魅惑[图文] 老卢卡斯·克拉纳赫笔下的魅惑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h3cfozzqlnx.webp)

![岭南画家只有打破地域审美 才能成为全国一流[图文] 岭南画家只有打破地域审美 才能成为全国一流[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gae1zcbwqfb.webp)

![艺术品拍卖市场信心何在?藏品品质是关键[图文] 艺术品拍卖市场信心何在?藏品品质是关键[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxacj5og5q.webp)

![当代实力派艺术名家:赵军安[图文] 当代实力派艺术名家:赵军安[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nrh4sy1ve5.webp)

![《山区建设者》四十年[图文] 《山区建设者》四十年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4xse4hyirco.webp)

![板胡乱弹[图文] 板胡乱弹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nicxqywqw4a.webp)

![吴冠中:说王怀庆的油画艺术[图文] 吴冠中:说王怀庆的油画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkdeubknyzg.webp)

![百年巨匠——新中国艺术名家王天晞作品欣赏[图文] 百年巨匠——新中国艺术名家王天晞作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gk5adow1ja3.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)