作者:何翠云

谈到画家杨佴旻,不能不谈到传统水墨画与新水墨画之论争,多少年来,传统水墨革新,已经成为一个跨世纪的命题,从20世纪初,一些有志于艺术革新的先驱们如徐悲鸿、林风眠、吴冠中等渴望创新突破传统,另辟蹊径,提出自己的一些见解与主张,身体力行,并做出一些创造性的实践与贡献,为后来者铺垫了道路。杨佴旻就是这样一个继往开来、不停探索创新的后来者。

谈到杨佴旻的画,不能不谈到他在绘画艺术道路的孜孜求索、开拓与创新,谈到他中西融合的新水墨画以及他独创的杨氏技法,更不能不谈到整个社会思潮之变迁。

爱之越深忧之越切 学生时代始为中国画命运担忧

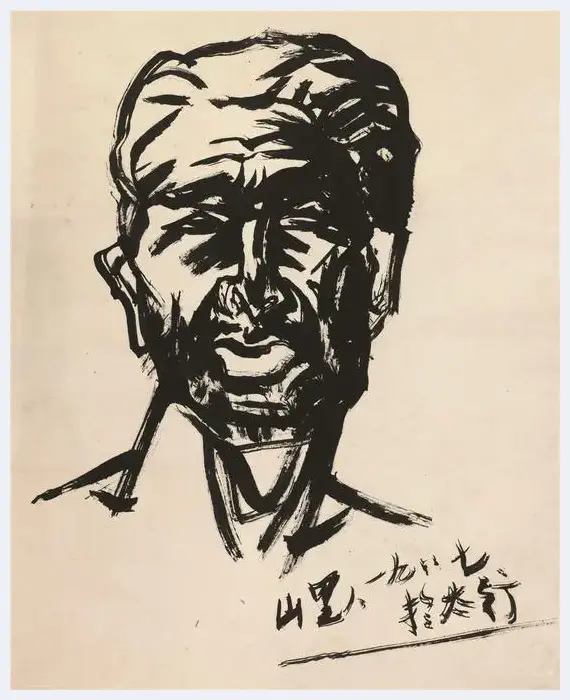

杨佴旻 山里人 1987年作 纸本设色

杨佴旻 山里人 1987年作 纸本设色

1985年杨佴旻还是一个学生,那年7月李小山发表文章《当代中国画之我见》,文中指出“中国画已经到了穷途末日的时候”,此文一时引起了轩然大波,同时也引发了人们对传统黑白文人水墨画的反思与担忧,这一观点也成为“85美术思潮”主流精神导向。

那是改革开放初期,各种思想活跃,整个社会可以说是朝气蓬勃,杨佴旻说,当时自己还是十几岁的学生,一个伙伴悄悄地告诉我说∶有人在杂志上发表文章说中国画不行了!当时看伙伴眼里充斥着惊慌,怯生生的,好像是做了什么错事。伙伴有意绕开了杂志上涉及到的人名,就如皇帝死了不能说死一样,那是多么虔诚的心灵啊!杨佴旻当时自己心里也惶惶的,心想∶中国画完了岂不是我也完了呀?那时开始为中国画的命运担忧,也为李小山担忧,觉得他真有勇气,真是个英雄——杨佴旻甚至由李小山联想到了荆柯。

从那个时候,如何革新传统水墨画,如何突破传统,就成了学生时代杨佴旻开始关注思考的问题,同时他开始不断进行一些大胆的创新与尝试,开始涉足油画、版画等艺术形式。

杨佴旻自幼学习传统中国画,小时候就非常喜欢画画,常常临摹《红楼梦》等书籍上的插图, 12岁正式拜师学习传统水墨画,从临摹《芥子园》开始。事实上,从小就喜欢的水墨画才是杨佴旻梦魂牵绕的心中所爱,但决意突破传统、创新的种子已经在他的心里埋下了。

杨佴旻说,“我自幼画水墨画,我爱水墨画,但在后来停了一段时间。那段时间我不看也不画,只是在心里默默地想着它,琢磨它;那几年我刻版画,画油画,可无论做什么我都不曾忘记过水墨画;有一次我在印版画的时候突然笑起来,朋友问我笑什么?我说∶‘同床异梦’!”

或许,正是爱之越深,才会忧之越切,笔者总是如此来理解李小山、杨佴旻等忧虑中国画的命运、并身体力行着力探索创新的人们。

细品杨佴旻的画作,人们总是惊异,他用中国的绘画材料笔、墨、宣纸、国画颜料,绘画出如此色彩斑斓、同时意境空灵禅意、中西融通的美术作品,确是前无古人后无来者的一种开拓与创造。

坚守中国传统绘画材料 探索色彩创新之路

赏析杨佴旻1985年前后的作品,可以窥见其创作与思想发展变迁的脉络。

杨佴旻画展中,笔者发现他保留的最早期的作品是 1982年他的一幅作色丰富的《仕女图》,尽管是一幅模仿的作品,笔墨有几分稚气,但画中人物神韵灵动,整幅画色彩柔和清新,风格雅致含蓄。

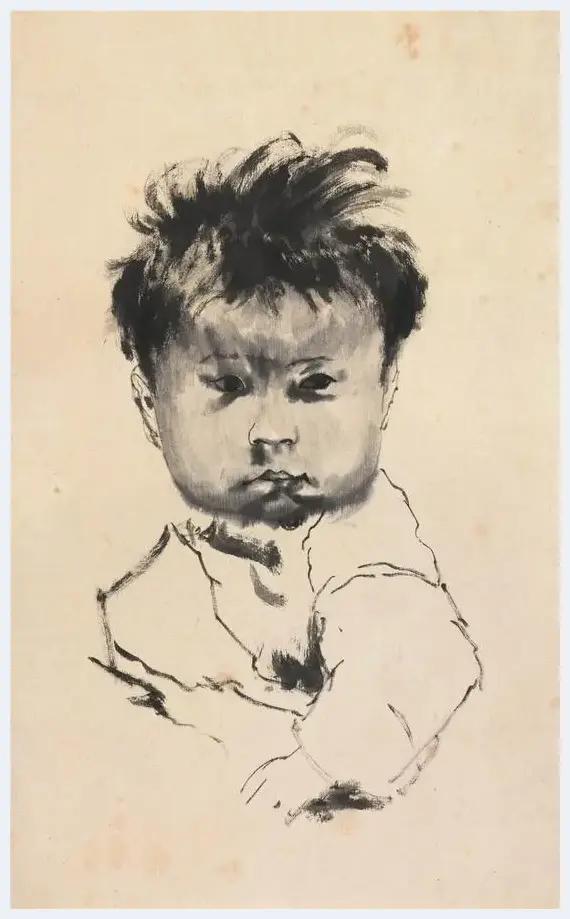

1983年杨佴旻黑白水墨画作《儿童》,画面儿童神情萌动可爱,画风逼真亲切。其画展中展出的黑白水墨画还有1987年画作《男人》、《山里人》,以及1991画作《夜晚水乡》,虽是黑白水墨,但其画作仍然具有一种独特的艺术穿透力,如《男人》寥寥数笔也表现出男人特有的强悍与坚毅,《山里人》的热情淳朴勤劳,《夜晚水乡》的静谧与安宁。

其实传统黑白水墨画也是笔者所爱,单是看那宣纸上的墨色层层渐染慢慢晕开,心中仿佛有一股清新之气慢慢轻染而过,于是浮躁的心便静下来,这是传统黑白水墨画甚至书法的妙处。

据潘天寿文,“吾国古代绘画,多五彩兼施;然以丹青为主色,故称丹青。唐宋以后,渐向水墨发展,而达以绘画之主色”。多少年来,“水墨至上”,传统人文水墨画是主流,以至于人们现在论述中国画时,常常无意中默认了:黑白文人水墨画才是中国画的正统,才是真正的中国画。

传统人文水墨画,以黑白为基本色彩,以书法的笔线与墨块为主要手段,常常是寥寥数笔、简洁写意,表现了气象万千的自然万物,意趣雅致、空灵、禅意,是一种高度自觉地绘画艺术语言。有人认为,这种抽象的绘画语言比西方19世纪末的绘画语言革新要早数百年,有着永恒而又独特丰富的历史文化与艺术价值。

或许,有着传统水墨童子功的杨佴旻,正是出于对水墨画的热爱,才坚守着中国传统的绘画材料笔、墨、宣纸,并在这个基础上进行水墨画的创新与实验。杨佴旻内心爱的还是水墨画,尝试版画、油画,实际上也是在为水墨画革新创作做一些积累和准备。

对中国画命运的担忧,使得杨佴旻不自觉地就早早担当起了中国传统水墨画革新的历史使命,他一方面从传统水墨画中汲取营养,另一方面更是开始在色彩与技法上做出种种探索尝试。

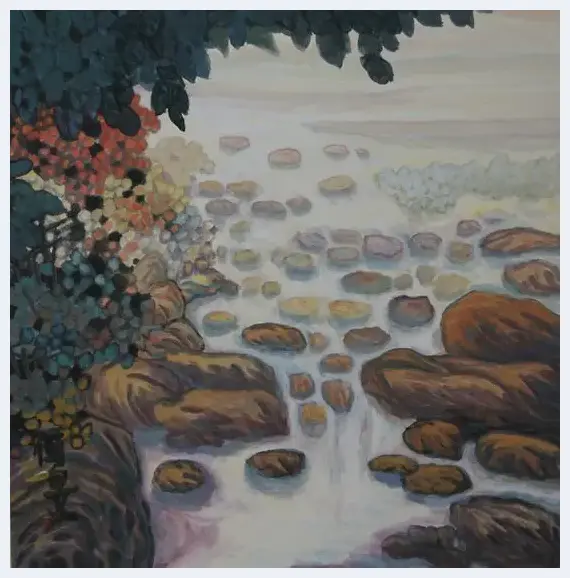

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

1985年左右杨佴旻创作的色彩水墨画可以说是其在色彩与技术上进行探索尝试的佐证。1984年杨佴旻创作色彩水墨画《秋露》 、《山水》、《攀》,1985年的《清凉世界》以及1986年的《版纳情》,如果说这些画的构图里还可以看到传统水墨的痕迹,那么,这些画的色彩已经开始标新立异了,画家已不再局限于仅用书法线条和墨块来表现,他已经开始探索用色彩来增强画面的立体感。

1989年杨佴旻创作色彩水墨《旷工图》、《火焰山》、《桂林山水》等,已经渐渐显露出“杨氏技法”的风格,细品这一时期杨佴旻的创作,可以发现,画家已开始熟练地将抽象写意的构图与色彩融和地结合在一起,从容诗意又饱含哲思地表达自己对这个世界的独特感受,他抓住最能冲击他内心的东西,并用自己慢慢形成的独特的绘画语言表达出来。值得一提的是1988年杨佴旻创作的版画《德陪斯苔·我》颇能代表画家那一时期的精神状态,画面空灵的残月与飘忽的人影,而“我”正如这画风一样,是那么卓然独立,这可以说是一个艺术家追求不断超越、决意革新的一种精神上的姿态与宣告,每读此图,不免感动,这也标志着杨佴旻艺术风格正逐步趋向稳定。

这一时期杨佴旻在水墨画革新上的探索与尝试,可以说是稳稳地跨出了一大步。正如他自己所言,“如果说80年代早期的绘画我还停留在模仿学习阶段,中规中矩,符合程式;那么,从80年代后期开始,我力图背离已有的技术,探索一种新的创作理念与技法,在不断的创作实践中逐渐形成自己的艺术风格。我要画出适合现代人审美趣味的画作,并通过探索彩色水墨,找到一种新的技法来呈现我想要表现的画面或境界。”

事实上,任何具有标志意义的艺术或艺术家,归根到底还是当时社会或某个时代的产物。画家杨佴旻在艺术上的探索、开创与创新,无疑也是当时开放、进取与蓬勃的社会风气和思潮的一个缩影。

突破传统创造现代 今天辉煌需今天画家亲手造就

著名艺术评论家李小山评价杨佴旻的画作时如此写道,“无论从哪个方面评判,一个时代必然具有一个时代的绘画,传统是过去的辉煌,今天的辉煌是依靠今天的画家亲手造就的”。杨佴旻,就是这样一个执意突破传统、超越过去辉煌、创造今天辉煌的艺术家。

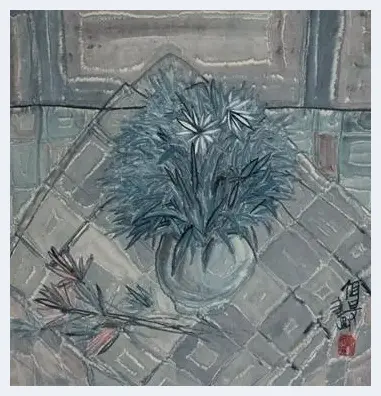

如果说1991年杨佴旻创作的《早春》、《江南》以及1992年创作的《早晨》、《泊船》、《水乡》等作品,其构图色彩技法还有一些传统水墨的痕迹,甚至还有留存一些学习国画大师“林吴体系”的风格,那么,1992年他在保定画室创作完成的《白菊花》,则彻底宣告其在色彩与技法上的创新已自成一体自成风格。

值得一提的是杨佴旻1991年创作的《钟声》,金铜色的大钟撞向一片混沌的黑灰。1991年夏天杨佴旻和同学们第一次到敦煌,哪里绚丽灿烂多彩的敦煌壁画冲击着他的整个身心,这才是真正的艺术的世界,他疯狂地爱上了那里。游历敦煌,杨佴旻真切地认识到:中国源远流长的书画艺术历史长河里,不仅仅是黑白文人水墨画,中国画应该延续其色彩丹青这一更为久远的传统。他亲眼所见所感,更坚定了自己在色彩与技法上创新与革新的决心。1991年杨佴旻创作的《钟声》,或许就是他对过去还徘徊模糊的艺术认识的一个彻底的告别。

杨佴旻《白菊花》 1992 71.5X68.6cm 纸本设色

杨佴旻《白菊花》 1992 71.5X68.6cm 纸本设色

杨佴旻标志性创作《白菊花》完成之后,他感觉自己已冲散了长期以来萦绕于心中的迷雾。在传统的宣纸上,杨佴旻用毛笔、水墨、还有传统颜料,创作出水墨与色彩完美交融、意境宁静温馨雅致、立体层次明朗、令人耳目一新的新水墨画,这标志着其创作风格的逐步成熟,人们将杨佴旻运用传统的绘画材料在色彩与技法上的创新称之为“杨氏技法”。

随着创作风格的不断突破并逐步成熟,杨佴旻的绘画题材越来越广,各种静物、花、果、蔬菜、客厅的一角、阳台、沙发、窗、云朵、庭院的一角等都成为他表达的题材,他甚至认为,不是自己要将各种色彩强加于花、果等各种事物之上,而是它们喷薄而出要表达自己。

1992年《白菊花》引起了中外画界的广泛关注与好评,1993年杨佴旻签约日本画廊,旅居日本,后又游学欧美。整个90年代,杨佴旻的内心是求索的,也是单纯与安宁的,广闻博见让他更有机会潜力修习、融通中西。纵观他1993年后创作作品《以瓦西尔作品为蓝本的静物》、《以塞尚作品为蓝本的静物》、《以莫奈作品为蓝本的风景》、《南瓜与蔬菜》、《瓶中花》、《天边的云》、《鸡冠花》、《未开的水仙和野菊花》、《假日》等,原来用中国的毛笔、宣纸、水墨与颜料也可以画出西方油画绚丽美好的色彩与立体构图的效果。

杨佴旻谈到,“原来在我们的意识里,宣纸上是画不出亮丽色彩的。事实证明,那是我们的实践还不够,是我们的足迹还没有到那里——宣纸上同样也能表现斑斓的色彩。到了现在,如果我们还墨守着那单色,岂不如同不让一个少女穿色彩鲜艳的衣裳一样吗?”他一再呼吁∶在宣纸上进行试验,在你的墨色里添加上颜色吧,你的画面一定会更具魅力!

“面对着万紫千红的世界,为什么要把水墨画定格在单色上呢?因为它的名字叫水墨画吗?”杨佴旻提出疑问。

事实上,中国画由墨相朝着色彩转向是近百年中国画家实践中的难题,一方面是因为受着“文人画是正统”、“水墨至上”的观念束缚,另一方面更深层的原因就是创作者们总是在固守传统与开拓创新之间反复徘徊。

杨佴旻亲见,善于学习吸收世界新艺术的日本,如何从衰落的南画(源于中国水墨画)变革为具有现代形态的新日本画。对水墨画情有独钟的杨佴旻意识到,中国传统水墨画,非突破传统不足以新生,他坚定地认为“中国画不能把陈旧当独特,不能让不思进取成为中国画坛的常态”。

有着国际视野的杨佴旻,正是由于这种文化的自觉,义无反顾地担当起传统水墨画革新的角色。他认为,世界已进入五光十色的现代社会,色彩在绘画中无可辩驳地是最活跃的元素,为何要守着“素面朝天”的单调呢?祖先在晋唐时期,绘画曾以“丹青”命名并创造出辉煌的风采,到宋以后愈演愈烈的“水墨为上”的文化心理形成了一个单色彩的封闭的绘画体系,若不突破这旧体系,就难以让“丹青”重放光彩。

宣纸、毛笔、水墨、中国颜料这些中国绘画材料,是杨佴旻一直坚守传承的,他懂得自己的文化根基,这些传统的绘画材料是一种文化习惯、一种文化感情,更是一种文化记忆与承载,杨佴旻爱水墨画便继承了这些。

如何在传承传统之中突破传统,这是一个值得研究探索的问题,也是改革开放多年之后的今天,让众人困惑、而且整个社会都在论争探讨的命题;其实,问问我们自己的文化习惯还有永远都无法割舍的文化感情,很多问题就会逐步明朗起来。

如何在传承传统之中突破传统,对于这个命题,杨佴旻用自己的绘画艺术实践找到了属于自己的答案。

杨佴旻认为,突破传统,才能真正创造现代,才可能成为一个现代画家和现代艺术家,我们不能抱着老祖宗的东西没有改变不思进取,我们应该有对得起这个时代的创造与担当。

当然,杨佴旻谈到的突破传统,并非彻底抛弃传统,而是在继承中突破,多方吸收,融合贯通,为我所用,最终成就自己的艺术辉煌。

“他的作品有一种超脱世俗的禅境,田园诗般的典雅”,美国艺术理论家高·马吉如此评价杨佴旻的作品,“杨佴旻在传统中国绘画的技法和材料基础上,融合西洋绘画的构成及色彩因素,创造出了属于他自己的独特艺术风格,他的探索不但在中国,也在世界绘画领域发现了新的可能”。

艺无止境 回归当下多方吸收不断创新进取

90年代末期,杨佴旻新水墨画在技法上更为娴熟、色彩也更加丰富绚丽、题材也更为广泛。如其1998年创作的《室内》、《窗外有风》、《庭院》、《玫瑰》、《果物与器皿》、还有《咖啡店》、《厨房》,1999年创作的《蓝天》、《天高云淡》、《红叶》等,整体画面色彩绚丽、静穆美好。

其作品《厨房》在北京保利2011年春季拍卖会上经过一番激烈的竞拍,最终以人民币184万元的价格被某藏家拍得,此次其拍品价格突破百万,标志着中国新水墨画迈入了顶级艺术品收藏行列,同时,也标志着新水墨画逐步从边缘迈向主流。

1999年旅居美国的杨佴旻以美国城市为题材创作了《曼哈顿的早晨》、《风帆》,进一步丰富扩大了新水墨画的创作题材,引起广泛关注与好评。杨佴旻就是这样一位敢于突破、不断创新进取的艺术家。

对于人物题材,也是他很感兴趣并不断尝试的, 如1997年创作的《安德鲁博士》、2001年创作的《惠子》、《安德鲁夫人》、《小芳》,杨佴旻笔下的人物安宁安静自在、充满着生活气息,深受藏家喜爱;2002年创作《周末》、《红玫瑰》,有人如此评价其人物新水墨作品——“如梦如幻”,特别是《周末》利用水墨与色彩在宣纸上的渗透性,整个画面充满写意的手法,意境朦胧安闲美好静谧。据了解,《周末》这幅作品在法国展出,引起了极大的轰动。

有评价认为,杨佴旻绘画的题材与意境,多在表现中产阶级的生活与情趣。有人说,他画的《白菊花》有点日本画的味道。也有人说,他的画里有着法国印象派的痕迹。更有人说,他的画里有着传统中国水墨画的写意精神和空灵意境。

其实,对于一个事物一定要一锤定音是难的,因为任何事物都永远在发展变化中。因此,笔者只认为,对于画家的诸多评价,都是其不断探索创新、积极进取的佐证。

其实,日本画家从传统水墨转向吸收西方新的艺术精神与手法,他们走过的路,正是中国传统水墨画求取革新的必经之途。杨佴旻一再强调《白菊花》是他在保定画室完成的。其实一张新水墨画有点日本画的味道,有什么关系呢,最重要的是中国新水墨画不是日本画,本质上也超越了日本画。

画家杨佴旻就是这样一个具备着不断进取超越精神的艺术家。2003年后他的创作题材转向生他养他的太行山脉,这时画家笔下的画风一改以往雅致温婉的风格,他笔下的太行多姿多彩,不仅色彩壮丽,而且气魄宏大。

正如他的朋友写道,他和太行山的关系,本质上就是泥土和土豆的关系,是永远也无法割断的血脉关系。

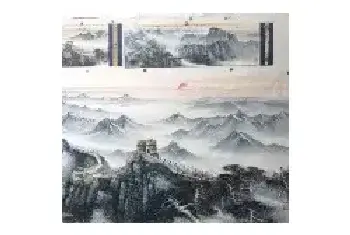

他先后创作了多幅以太行山脉为主题的画作,2003年创作《太行山》、2004年《太行人家》、2006年《太行秋色》、2008年《无尽太行》、2011年《太行五月》、2012年《太行的早晨》《七色太行》《五台山之一》、2014年《春在太行》《太行秋色》,相比2006创作的《太行秋色》整体画面绚丽的色彩,2014年杨佴旻创作的《太行秋色》色彩更为冷静凝重、画面更为简洁凝练,或许,8年的时间足以沉淀一个艺术家澎湃的感情,使之更为深沉、深刻、炽烈。杨佴旻出版的诗集里也有很大一部分是写太行山的,真是说不尽的太行山,画不完的太行心,道不清的故土情。

尽管多年游历国外,但故土难离,故土更是创作之源,《故宫》、《长城》也成为他的绘画题材;其画室在北京良乡,2010年杨佴旻创作了《良乡十月》,那浓浓红叶似乎在诉说着画家对这片土地的感情;他还试图用色彩水墨来表现流水,如《源远流长》《秋水长天》,细品其创作,我们可以感受到画家无穷尽的创作冲动与活力。

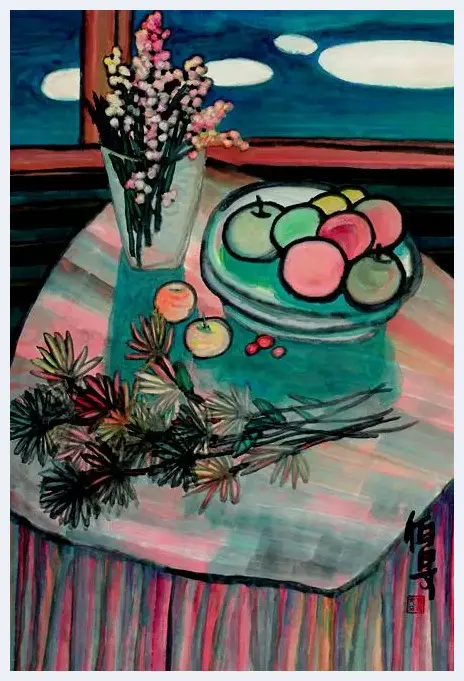

杨佴旻《中秋》 101X68cm 2011年作 纸本设色

杨佴旻《中秋》 101X68cm 2011年作 纸本设色

近几年杨佴旻创作的《春华秋实》、《月到中秋》、《中秋》、《百合》等静物题材,其技法可以说达到了炉火纯青的艺术境界。

2014年杨佴旻创作的《草原风景》、《天鹅湖》、《秋》等一系列以风景为题材的画作,更是引得藏家追捧。

杨佴旻无疑是新水墨画的领军人物,其新水墨在当前中国从传统向现代转型的过程中,具有标志性的意义,可以说,他继承并正在开创一个新水墨画的新时代。

目前中国画坛,新水墨的影响日益崛起,水墨重彩画风已经成为画家们一个重要的创作方向,正逐步形成气候,从边缘到主流。

提到新水墨画,“杨氏技法”无疑值得研究学习,但是杨佴旻多方吸收不断创新进取的精神更值得学习,当然更值得学习的是他独立的人格与独立的思考习惯、还有他自由的创作态度。

杨佴旻说,艺无止境,最重要的是回归自我、回归当下,符号和概念是艺术的敌人,一个艺术家必须忠于自己的眼睛和心灵。

的确,一个真正的艺术家必须回归自我、回归当下,忠于自己的感觉,听从心灵的召唤,这样创作出来的艺术作品才会具备独特的艺术风格与艺术个性并富有感染力。否则,任何虚伪、空洞与故弄玄虚,都会被历史唾弃。

面对东西之争,杨佴旻认为,重要的不是,东方还是西方,而是,是否是人性的、是否是本质的。他认为,中国艺术家对母体文化的反思和对西方文化的思考,根本上不能脱离人性这一立场,但表现人性不能脱离时代,不能脱离现在的中国。

远离概念与符号、跳出东西之争,无论东西,只要有益皆为所用,创作进入如此自由无我无他无分别的浑然之境,或许,杨佴旻作品中表现出的自然、澄明、融合、静穆、禅意之境,正源于此。

杨佴旻 儿童 1983年作 纸本设色

杨佴旻 儿童 1983年作 纸本设色

艺术创新创作之路如此,其他的事物也是类同此理。

杨佴旻说,“传统需要转换和延伸来确立新的价值,需要新的思维和语境,需要从世界的角度来审视和重铸。中国的青藏高原有条沱沱河,这条河往下流就成了通天河,再流就成了金沙江、扬子江、大海。”

文艺评论家田庄写道,长江的源头是沱沱河,再往下游就是金沙江、长江,这就是传统与现代的关系;江河再往下流,就会汇入大海,你能说的出太平洋的水,哪一滴是黄河长江的,哪一滴是密西西比的;这就是当代中国和世界的关系。

其实 ,所有的艺术创作本质上就是当下社会生活或思潮的见证。改革开放多年之后的今天的中国,该以什么样的姿态来面对这个世界呢?

杨佴旻总是用自己的绘画艺术实践来说话,并不断与这个世界对话。

高·马吉说,杨佴旻的画充满着东方禅意,田园诗般美好,昭示着安详与宁静、善与美、爱与和平。1999年杨佴旻的画展第一次在中国举办,当时就有美国与法国的文化机构邀请他去办展览。的确,人性是相通的,从对人性的关注切入,杨佴旻的创作,正如融入大海的水,既是中国的,也是世界的,更是人类的。

杨佴旻说,很期盼“出现思想与技法高度统一的新中国画形式”。

事实上,在世界艺术的海洋里,中国水墨画可开拓创新的空间还很大,艺无止境,祝愿杨佴旻在艺术的道路上,有多远走多远。

![浅聊流媒体平台与线上策展[图文] 浅聊流媒体平台与线上策展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkvfeaanmrf.webp)

![管窥海外馆藏中国文物[图文] 管窥海外馆藏中国文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fk0jcrdbtt4.webp)

![向人民汇报,向两会献礼—【德艺双馨书画名家】范传福[图文] 向人民汇报,向两会献礼—【德艺双馨书画名家】范传福[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xfnonatxprl.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5w2ravhrv5h.webp)

![寻找独一无二之处 “让文物活起来”[图文] 寻找独一无二之处 “让文物活起来”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbup1g3gwkk.webp)

![顶级玻璃种翡翠价跌超30%[图文] 顶级玻璃种翡翠价跌超30%[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kau3wwepn2y.webp)

![汉《三老碑》的递传和归宿[图文] 汉《三老碑》的递传和归宿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gfcwlwv35ri.webp)

![法国艺术家作品销售增值税率从10%降到5.5%[图文] 法国艺术家作品销售增值税率从10%降到5.5%[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwuwimf05wk.webp)

![为什么说大学博物馆代表了大学的水平[图文] 为什么说大学博物馆代表了大学的水平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/152iy0m3y13.webp)

![彭望明:教书育人立榜样 书印结合扬国粹[图文] 彭望明:教书育人立榜样 书印结合扬国粹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ba250umfzis.webp)

![宁静含灵动 古朴透典雅——杨炳云书法赏析[图文] 宁静含灵动 古朴透典雅——杨炳云书法赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qa0e5hta3j.webp)

![略论吴昌硕篆刻风格及其印学思想[图文] 略论吴昌硕篆刻风格及其印学思想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3oangb1vhmg.webp)

![荣宝斋(上海)秋拍:王雪涛《松鹤延年》赏析[图文] 荣宝斋(上海)秋拍:王雪涛《松鹤延年》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p5sopkbzvhc.webp)

![你可知道“夜场”对拍卖市场的重要性?[图文] 你可知道“夜场”对拍卖市场的重要性?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rn5tyhpfk3t.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)