梵高 向日葵

梵高 向日葵

关勇/文

法国巴黎与现代水墨素有渊源,徐悲鸿早年留学巴黎八年之久,将法兰西学派的传统带到中国,现代水墨的进程由此而始。近百年后的今天,杨佴旻又将古典与现代融合的新水墨带到了巴黎。

莫奈 睡莲 1915年

莫奈 睡莲 1915年

作为历史悠久名胜众多的艺术之都,巴黎在世界艺术领域有着举足轻重的位置,塞纳河的婀娜多姿、卢浮宫的富丽古雅、香榭丽舍大街的时尚繁华、埃菲尔铁塔的巍峨秀丽、凯旋门的雄伟壮观、巴黎圣母院的神圣庄严,凡尔赛宫的金碧辉煌,常令世人魂牵梦萦,还有蒙马特高地,它唤醒了野兽派与立体主义最初的记忆,使卡米耶·毕沙罗、爱德华·马奈、埃德加·德加、克劳德·莫奈、雷诺瓦、保罗·高更、梵高、亨利·德·图卢兹·劳特累克、亨利·马蒂斯、毕卡索、莫里斯·郁特里罗等艺术家声名璀璨,因而成为现代艺术的发源地。

今天的巴黎对于世界各地的艺术家来说依然是一个强大的磁场,在悠久的对外文化交流的历史延续中,也更为关注当代社会的艺术语言。作为东方艺术的水墨画,杨佴旻作品的当代性与法国的当代艺术形成了一个微妙的对应关系。

Pierre Soulages Peinture 181×405 cm 2012 @Adagp 2012。 Photo V。 Cunillere

Pierre Soulages Peinture 181×405 cm 2012 @Adagp 2012。 Photo V。 Cunillere

就法国当代的艺术家而言,Pierre Soulages的黑色光意、Gérard Fromanger的“新具象”色彩、André DAHAN的童画、Claude Lévêque的波普光影、Jean Moiras超现实的装饰感、Mathieu Mercier的设计感、Xavier Veilhan极简的雕塑语言、Zhekel的现实之海、Claire Basler的烂漫之花、Sophie Tedeschi的表现性韵致……在现代派之外承接着新的时代诉求,这恰恰也是杨佴旻之于这些艺术家的艺术共性,尽管有评论称其受西方某些画派和艺术家的影响,然而画家自身并不认同,作为水墨画的先锋体格,实际上西方对他并没有多大的影响,只是在艺术的延宕途中不期而遇,而真正影响他的是社会,是现代化进程中艺术领域的标准化建构,从而促发了个体性的新生。对他来说,艺术是艺术家个人创作的体现。

Jean Moiras Photo for moirasj.com

Jean Moiras Photo for moirasj.com

无论如何,杨佴旻的新水墨画与现代派有着天然的联系,其现场的直感、色彩的表现、光线的微妙有印象派格调、写意画风情(气韵)以及纳比派、风格派、未来主义、抽象表现主义、欧普艺术乃至后现代主义等画风流变,让人联想到莫奈、塞尚、维亚尔、林风眠、克林姆、柯克西卡、布拉克、毕卡索、马蒂斯、薄丘尼、康定斯基、马格里特、蒙德里安、巴尔蒂斯、波洛克、凯利等人的作品,当你从艺术家的整个创作体系来看,包括他的装置、雕塑、观念、行为、诗歌、摄影等,更会惊喜地发现许多他与其他艺术家的互通性(如杨佴旻创意万人参与的《脸》艺术计划从西雅图到东京到扬州,其间时隔数年,又浑然一体,似乎诠释着无形的喧嚣和群体欲望的有形之手,其艺术的延伸意义超乎艺术家的原意,我当时撰文说,在更宽泛的理解层面,它打开新的视域,诸如80年代末方力钧创造的“光头泼皮”一脸倦容无形中契合了那时候中国普遍存在的无聊情绪,岳敏君的笑脸则如同哈哈镜一般表达出一种自嘲、空虚和愚乐的生存状态,栗宪庭将两者称为“玩世现实主义”,90年代末曾梵志的《面具系列》呈现出其时社会个体的焦虑与表现的造作,小丑般的脸掩盖了真实的表情……而杨佴旻的无国界艺术计划《自然·环境》更放眼全球视野,放之四海,无限延伸,包涵了人性、自然、温室效应、社会、经济、能源、文化生态的内容和探讨话语,并让观念和行为走向了文明与自觉)。又如杜尚主义、加博的构成元素、阿尔普的有机形、布朗库西的简洁变体、劳申伯格的现成品混合、赫斯特“点”画模拟的医学元素和颜色代码、托·厄·休姆的意象诗、杰弗斯的生态诗、莎拉·莫恩的时尚印象派摄影……从而更全面地去认识、理解和把握艺术家的形式观念,艺术语言的互渗,发掘其文化特质、内在关联、精神契合。通过杨佴旻的创作,我们更可以感受他对中国艺术现代化的自觉,其精髓因有着水墨的技术含量和写意的韵味,而使得水墨在当代的生活背景下找到了它亘古而弥新的位置。

杨佴旻游刃于水墨与西画、传统与现代的冰火两重天,抛却管窥之别,打破两者的分野,在两者之间找到了统一,形成一种互为语境的默契和水到渠成,撇开回归传统的悖论,直视时代的搏动起伏,也适时地收放取舍,以涟漪之动问于深海,表达对现代化进程中的现实关怀,又扩展到形而上的层面。

安德鲁夫人 34X25cm纸本设色2001

安德鲁夫人 34X25cm纸本设色2001

水墨之变积重难返,有着世纪性的非难,在相对漫长的年月,中国的水墨画与西方绘画在各自的轨道上延伸,如两条平行线,直到新文化运动时期,康(有为)陈(独秀)为“国画变法与改良”开启先声,徐悲鸿力行西化写实,刘海粟主张表现、内合中西,林风眠融现代主义,却徒然湮没于时代的洪流。20世纪中叶的现代主义运动,多少影响了85新潮后的实验水墨,源于新民主主义概念的“不破不立”俨然成为了现代艺术进程的基因,“革笔的命”引起一片沸扬,“笔墨归零”闻者震惊,中国画“穷途末日论”更一石激浪,强震下凸显出水墨画之于新时代的窘迫,徒有形式之变的精神外壳。杨佴旻的新水墨就在此后,迸发出了艺术的活力,以丰富绚灿的图景超越物象的语境,灌溉出一派全新的水墨心象,可谓独树一帜,他刷新了中国水墨画难于割舍的素墨传统,摆脱了题材与“墨不入色”的桎梏,相对于素墨传统而言,可将之称为彩色水墨。

从色彩和现代技法的借鉴上,前有林风眠、吴冠中,到了杨佴旻,“林吴系统”终于在这位匠人之子的身上找到了他的位置(此外在出身上也不约而同、惊人的相似——林风眠生于石匠之家,与杨佴旻同为匠人之后),权且称为“新水墨的现代基因”。三代艺术家在隔空的互望中构成了彼此呼应的关系。

窃以为,匠人的匠心和艺术家的匠心是一脉相承,从匠人到艺术家仅一步之遥,这一步就在于艺术思想的自觉和独特的艺术逻辑,包括风格、形式、手法上的创新。杨佴旻的水墨画埋藏着匠心独运的探索,又自由挥洒,与当下的景象融汇,开启了当代水墨的叙事空间。

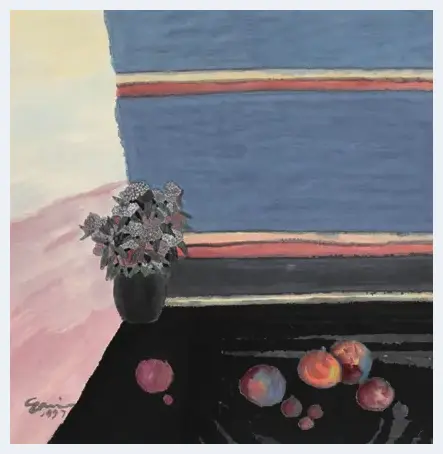

杨佴旻《寂静的天》 纸本设色 70X68cm 1997

杨佴旻《寂静的天》 纸本设色 70X68cm 1997

先前的水墨画,水墨元素一目了然。杨佴旻的画打眼一看,则往往给人油画的错觉,打破了一贯的水墨视觉。那些室内陈设、静物、花瓶、水果,那些山脉、庭院、风景,那些咖啡店的服务员、等待就餐的博士、侍弄花草的夫人、宅在家中的少女等人物,都不是我们习惯意识中水墨所擅长表现的,在杨佴旻的笔下,这些事物以新的造型方式别开生面,绚丽的色彩又不失水墨皴擦点染之法,无形地契合了这个浮躁的时代所须要的一种能让人宁静下来的画面感觉。

在我看来,杨佴旻对艺术的敏感可谓无师自通,他对传统水墨并不依法炮制,对西方绘画也不刻意仿效,他也没有刻意追求革新,或许他觉得画别人画过的东西没意思,而他总有能力画出别人没画出来的东西,于是就成了“革新”。

这种革新,不再固守本土语境,突破了古老的原则,同时也不趋同于新殖民(或后殖民)的语境,远离了某些所谓的艺术新潮概念化、观念性、粗糙、荒诞怪异、伪现代的弊病。他还原中国绘画予色彩,用色彩灿烂了生活和世界,洋溢着恬淡的物我两忘的禅意,心画相通,并与时人的审美需求相吻合。

杨佴旻《曼哈顿的早晨》纸本设色 55.5X56.5cm1999

杨佴旻《曼哈顿的早晨》纸本设色 55.5X56.5cm1999

当色彩成为画面的灵魂,以此唤起人们潜隐的幽情与冥想的精神,新的人文水墨与艺术趣味已然形成,如果仅仅从随类赋彩来看未免偏颇,对于多彩的全球化的今天和其文化表象之下的隐性叙事,水墨艺术已不能再袖手旁观,在杨佴旻的作品中,除了太行、良乡和一些本土的风物,我们还看到了他笔下异域的人与风景(如《弗朗西斯先生》《安德鲁夫人》《曼哈顿的早晨》),在超越了本土语境的局限后,融入了超文化的时代精神,在全球化的视域里,构建起今派的水墨语言,因而体悟了艺术的本然。

此前,我曾以有别于惯有评论的形式为杨佴旻的作品赋词。就此,我以古诗的形式作结:

花都[①]展转钓云烟,

水墨为旻画语传。

宣体西风不尽意,

彩毫东罨有先缘。

闹中取静须图后,

故里求新可逐前。

禅观远来藏印象,

但消此景塞河[②]边。

[①]巴黎享有世界“花都”之誉。

[②]指塞纳河

2016年9月12日星期一

![艺术的实体化:北欧设计的奇幻之旅[图文] 艺术的实体化:北欧设计的奇幻之旅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h2hdeiuddlt.webp)

![中低档翡翠价格波动加剧[图文] 中低档翡翠价格波动加剧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqkolvb5ra5.webp)

![笔墨不是中国画的唯一标准——韦宾访谈录[图文] 笔墨不是中国画的唯一标准——韦宾访谈录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbdmzygo3nb.webp)

![《国画经典》山水画家·李继浩作品欣赏[图文] 《国画经典》山水画家·李继浩作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dx05ni3n5tk.webp)

![浅谈中国古代时辰香计时器具[图文] 浅谈中国古代时辰香计时器具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pgvkurpnlkg.webp)

![融化心灵的“图片按摩术”[图文] 融化心灵的“图片按摩术”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/beqygr2qnt2.webp)

![机械古董有颜值又升值 将是未来藏家炒作话题[图文] 机械古董有颜值又升值 将是未来藏家炒作话题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cjq2yvd4nnw.webp)

![陈震:关于纪念币兑换有一些看法和建议[图文] 陈震:关于纪念币兑换有一些看法和建议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/erdmfpygaj3.webp)

![2015瓷器杂项拍卖行情盘点:两极分化强弱不均[图文] 2015瓷器杂项拍卖行情盘点:两极分化强弱不均[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4d1bpp1je05.webp)

![张永生:万马奔腾 名扬四海[图文] 张永生:万马奔腾 名扬四海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zncceutoqew.webp)

![孟云飞:练习书法可以调节情绪与陶冶性情[图文] 孟云飞:练习书法可以调节情绪与陶冶性情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sgschpw102u.webp)

![独特凝练 笔墨无疆—金征东花鸟画艺术[图文] 独特凝练 笔墨无疆—金征东花鸟画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yzdvzxqsba5.webp)

![艺术家应该用80%的时间来社交[图文] 艺术家应该用80%的时间来社交[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cuxm3gl0rs4.webp)

![昂贵的贾科梅蒂 “瘦削”的作品[图文] 昂贵的贾科梅蒂 “瘦削”的作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c0wa3mmvnge.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)